Critiques de Joris-Karl Huysmans (338)

Une nouvelle d’un jeune Huysmans encore proche du mouvement naturaliste; d’ailleurs l’une des deux versions fut incluse dans le recueil Les soirées de Medan, à côté de celles de Maupassant (Boule de suif) et de Zola (L’attaque du moulin).

Huysmans, qui avait participé à la « drôle de guerre » de 1870, a sans doute tiré de cette expérience la trame de son récit.

On est loin des chefs-d’œuvre que seront A Rebours ou le cycle de Durtal: Là-bas, En route et la Cathédrale.

On est loin aussi de la cruauté et de la qualité des nouvelles de Maupassant consacrées à cette guerre de 1870.

Mais ce récit alerte et ironique, qui montre l’organisation absurde des forces armées françaises, qui parfois fait penser à Céline, se lit vite et avec plaisir.

Le jeune Eugène Lejantel s’embarque avec une foule désordonnée de jeunes recrues dans un train qui doit le conduire sur les lieux de combats contre l’armée prussienne. On voit tous ces jeunes peu disciplinés et buvant beaucoup, d’abord partir vers la Champagne, puis sans qu’ils y comprennent grand chose, le train s’arrête et revient vers Paris, où, là, un autre train les emmène vers Rouen. En raison des mauvaises conditions d’hygiène, Eugène est atteint de dysenterie, et se retrouve dans un Hôpital puis un autre à Evreux. Là, il se lie d’amitié avec Francis Emonot, un artiste peintre, il se fait soigner par la belle et gentille sœur Solange. Francis et Eugène, vont « faire le mur » , ripailler en ville, et conter fleurette à deux jeunes filles. Eugène va aussi se rendre chez des amis de ses parents et leur demander d’intercéder auprès des autorités militaires pour obtenir une permission. Malheureusement, les deux compères ont été aperçus en ville par le général qui commande la place. La punition tombe sur Eugène contraint de rester à l’Hôpital tandis que Francis part. Peu de temps après, l’armistice est signé, et les soldats sont démobilisés. Eugène sur le retour « flirte » dans le compartiment avec une séduisante jeune fille, mais malheureusement ne peut conclure car le frère de cette belle l’attend à l’arrivée. Il revient chez lui, puis retrouve avec délices sa garçonnière!

Toute cette histoire est un peu futile et tourne en dérision l’armée. On n’y voit pas la douleur des combats si ce n’est par le court récit d’un soldat revenu du front.

En résumé , le récit d’un bref épisode d’une guerre de comédie, joliment écrit, plein de verve et d’insouciance. Mais sûrement pas pour moi une œuvre marquante de Huysmans.

« Être déclaré gâteux ! c'est un peu fort ! » (p. 32) Son directeur ayant décidé qu'il souffrait d'invalidité morale – motif commode pour l'évincer au profit d'un autre –, Monsieur Bougran est mis à la retraite à 50 ans. Lui qui vouait son existence entière à son travail au Ministère, le voilà oisif et humilié. Il ressasse sa passion de l'administration et de son langage d'initiés, sans voir l'inutilité crasse et imbécile de son ancienne tâche. « L'on prenait un texte de droit administratif dont le sens était limpide, net, et aussitôt, à l'aide de circulaires troubles, à l'aide de précédents sans analogie [...], l'on faisait de ce texte un embrouillamini, une littérature de Magot, aux phrases grimaçantes, rendant les arrêts les plus opposés à ceux que l'on pouvait prévoir. » (p. 42 & 43) Monsieur Bougran traîne son ennui lors de déambulations vaines dans Paris, pour s'occuper le corps et l'esprit. Obsédé par le souvenir de son bureau au Ministère, il est prêt à tout pour retrouver un peu de son bonheur perdu de fonctionnaire.

Courte et parfaitement menée, cette nouvelle est évidemment brillamment écrite. Et c'est un plaisir de voir comment Huysmans se moque un peu de lui-même et de ses propres angoisses, lui qui fût un fonctionnaire ponctuel et rigoureux. La situation absurde du retraité est traitée sur un mode tragi-comique rehaussé par l'antagonisme des deux personnages secondaires. Ce que l'on observe dans ce texte, c'est la folie croissante d'un homme et sa conclusion inéluctablement fatale.

Cette nouvelle inédite n'était pas inconnue. Elle a été refusée par une revue et Huysmans l'a ensuite oubliée dans un tiroir. Dans son avant-propos, Maurice Garçon raconte l'histoire de ce texte qui a manqué de peu d'être détruit. Il fait le parallèle entre Huysmans et son personnage, Monsieur Bougran. « Très tôt, il fut préoccupé par la crainte de l'oisiveté qu'apporte la retraite et par la transition de l'activité au désoeuvrement : la retraite met un espace, souvent difficile à supporter, entre la vie et la mort. » (p. 9)

L'objet livre est superbe, servi par une mise en page soignée et originale (une reliure en fil rouge !) et un travail éditorial remarquable. Il offre des reproductions d'oeuvres, dont une en couleurs ! Joris-Karl Huysmans cessera-t-il un jour de me surprendre et de m'émerveiller ? J'en doute, d'autant plus si des éditeurs aussi talentueux et orfèvres que les Éditions Cent pages s'en mêlent !

Un grand merci à Fabienne, ma chère libraire de Place Ronde, pour si bien connaître ses clients. Je ne savais pas que ce livre existait, mais elle l'a commandé et l'a simplement mis sur sa table centrale. Sans me forcer la main, s'en m'en parler. Mais c'était une évidence : dès que j'ai vu le petit ouvrage noir, j'ai compris que je voulais sans même le connaître. Voilà pourquoi je défendrai toujours les librairies de proximité et la qualité de leur service.

Courte et parfaitement menée, cette nouvelle est évidemment brillamment écrite. Et c'est un plaisir de voir comment Huysmans se moque un peu de lui-même et de ses propres angoisses, lui qui fût un fonctionnaire ponctuel et rigoureux. La situation absurde du retraité est traitée sur un mode tragi-comique rehaussé par l'antagonisme des deux personnages secondaires. Ce que l'on observe dans ce texte, c'est la folie croissante d'un homme et sa conclusion inéluctablement fatale.

Cette nouvelle inédite n'était pas inconnue. Elle a été refusée par une revue et Huysmans l'a ensuite oubliée dans un tiroir. Dans son avant-propos, Maurice Garçon raconte l'histoire de ce texte qui a manqué de peu d'être détruit. Il fait le parallèle entre Huysmans et son personnage, Monsieur Bougran. « Très tôt, il fut préoccupé par la crainte de l'oisiveté qu'apporte la retraite et par la transition de l'activité au désoeuvrement : la retraite met un espace, souvent difficile à supporter, entre la vie et la mort. » (p. 9)

L'objet livre est superbe, servi par une mise en page soignée et originale (une reliure en fil rouge !) et un travail éditorial remarquable. Il offre des reproductions d'oeuvres, dont une en couleurs ! Joris-Karl Huysmans cessera-t-il un jour de me surprendre et de m'émerveiller ? J'en doute, d'autant plus si des éditeurs aussi talentueux et orfèvres que les Éditions Cent pages s'en mêlent !

Un grand merci à Fabienne, ma chère libraire de Place Ronde, pour si bien connaître ses clients. Je ne savais pas que ce livre existait, mais elle l'a commandé et l'a simplement mis sur sa table centrale. Sans me forcer la main, s'en m'en parler. Mais c'était une évidence : dès que j'ai vu le petit ouvrage noir, j'ai compris que je voulais sans même le connaître. Voilà pourquoi je défendrai toujours les librairies de proximité et la qualité de leur service.

On imagine mal aujourd'hui l'effet que produisit la sortie du long roman de Huysmans. Pour en prendre la mesure, il faut se pencher sur la critique de l'époque, tour à tour élogieuse ou assassine.

Ce livre est à tort, nommé « roman d'une conversion » mais son personnage principal n'a jamais abandonné son attachement profond au catholicisme. Perdu dans le monde, étourdi de plaisirs et de satisfactions d'orgueil (comme nous tous), Durtal parvient au seuil de ses vieux jours et se rend compte qu'il est seul et empli de remords. Ses amis, connus dans le roman « Là-bas », sont décédés et, peu à peu, sombrant dans la dépression, il erre dans Paris à la recherche de plaisirs plus spirituels que seuls peuvent encore lui procurer les chants religieux et la contemplation de quelques églises parisiennes.

Insensiblement, contournant ses craintes d'inconfort et d'introspection radicale, un prêtre plus cultivé et surtout plus fin que la moyenne le pousse à faire une retraite d'une semaine au sein d'une Trappe. Ce séjour déclenchera la catharsis.

Intervention divine pour certains, purge émotionnelle pour d'autres, Durtal sera transformé à jamais.

Mais ce retour de l'enfant prodige ne va pas annihiler pour autant l'esprit critique de Durtal. Beaucoup alors assimilant Huysmans à Durtal, reprocheront à l'écrivain les coups de griffes de son personnage récurent au clergé séculier.

Grand érudit, maîtrisant parfaitement le long fleuve inspiré de la mystique chrétienne, Huysmans ne s'en laisse pas compter et sait reconnaître l'âme baignant en Dieu de celle des tartuffes et dévots (de ville). D'un style époustouflant de maîtrise, de création poétique et parfois aussi de réelle rosserie, Huysmans se délecte avec aisance et pédantisme de la bêtise de son temps. Car l'un de nos plus brillants romanciers que ses contemporains amères qualifièrent d'opportuniste, demeure un esprit d'exception, une intelligence vive douée d'un incroyable acuité.

Paradoxalement, ce retour en religion impulsé par le si "douteux" Huysmans et son livre à succès draina vers l'Eglise bon nombre de chrétiens de surface qui se mirent à réfléchir plus profondément à l'essence même de leur âme. Et cela, le clergé l'accepta sans barguigner.

J'ai eu le plaisir d'enregistrer ce livre pour le site Litteratureaudio.com. Téléchargement MP3 gratuit, sous forme de fichiers séparés ou d'archives groupées ; durée : 12 h 20 min environ.

http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/huysmans-joris-karl-en-route.html

Ce livre est à tort, nommé « roman d'une conversion » mais son personnage principal n'a jamais abandonné son attachement profond au catholicisme. Perdu dans le monde, étourdi de plaisirs et de satisfactions d'orgueil (comme nous tous), Durtal parvient au seuil de ses vieux jours et se rend compte qu'il est seul et empli de remords. Ses amis, connus dans le roman « Là-bas », sont décédés et, peu à peu, sombrant dans la dépression, il erre dans Paris à la recherche de plaisirs plus spirituels que seuls peuvent encore lui procurer les chants religieux et la contemplation de quelques églises parisiennes.

Insensiblement, contournant ses craintes d'inconfort et d'introspection radicale, un prêtre plus cultivé et surtout plus fin que la moyenne le pousse à faire une retraite d'une semaine au sein d'une Trappe. Ce séjour déclenchera la catharsis.

Intervention divine pour certains, purge émotionnelle pour d'autres, Durtal sera transformé à jamais.

Mais ce retour de l'enfant prodige ne va pas annihiler pour autant l'esprit critique de Durtal. Beaucoup alors assimilant Huysmans à Durtal, reprocheront à l'écrivain les coups de griffes de son personnage récurent au clergé séculier.

Grand érudit, maîtrisant parfaitement le long fleuve inspiré de la mystique chrétienne, Huysmans ne s'en laisse pas compter et sait reconnaître l'âme baignant en Dieu de celle des tartuffes et dévots (de ville). D'un style époustouflant de maîtrise, de création poétique et parfois aussi de réelle rosserie, Huysmans se délecte avec aisance et pédantisme de la bêtise de son temps. Car l'un de nos plus brillants romanciers que ses contemporains amères qualifièrent d'opportuniste, demeure un esprit d'exception, une intelligence vive douée d'un incroyable acuité.

Paradoxalement, ce retour en religion impulsé par le si "douteux" Huysmans et son livre à succès draina vers l'Eglise bon nombre de chrétiens de surface qui se mirent à réfléchir plus profondément à l'essence même de leur âme. Et cela, le clergé l'accepta sans barguigner.

J'ai eu le plaisir d'enregistrer ce livre pour le site Litteratureaudio.com. Téléchargement MP3 gratuit, sous forme de fichiers séparés ou d'archives groupées ; durée : 12 h 20 min environ.

http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/huysmans-joris-karl-en-route.html

Huysmans et les habitués de café c'est un peu les frères Caillebotte sur les toits de Paris. Indissociables.

Naturaliste, symboliste, impressionniste. Si Martial photographie, Gustave nous convie. Joris- Karl Huysmans nous invite. C'est Paris, sa banlieue, ses bateaux mouches, ses guinguettes, et la petite bourgeoisie en goguette, c'est Paris et son peuple canaille, sa banlieue, Montrouge, Grenelle, la manufacture de Javel, le pont de Billancourt et son île, le café Caron, le café d'Orsay, les habitués, les paumés, ça banquette, ça discute, ça chante, ça bavasse, ça marmaille et soupirail. C'est éternel même mourant. C'est précisément très bien décrit, c'est mis en Seine exactement : « Absinthes coiffées d'un capuchon d'argent écartelées de la Croix de Genève, avec le nom de Pernod sur fond cobalt ; amers Picon enveloppés comme les bonnes de chez Duval, du col au pied, par le tablier blanc de leur étiquette ; flacons de sirops et de gommes aux cous bossués de glandes, au buste couvert par la serviette en couleur d'une petite affiche ; nounous à bavettes de papier rouge et à grosses gorges pleines de menthe verte ; commères à bedons pour le curaçao ; gamines brunes et nues, fleuries d'une feuille de vigne au bas du ventre, garçonnes grandelettes, sans poitrine et sans hanches, réservées au présomptueuses impostures des fines champagnes et des grands cognac ». Zola, le généreux, remplit le ventre de Paris, Huysmans, le précis, se charge de rincer tous les recoins de la belle ville.

C'est Paris fin 19e , déjà la fin d'un siècle, les débuts d'un nouveau temps. Encore, tellement présent.

« La banlieue et maintenant le dernier asile des intimistes que les Américaines, parures du nouveau Paris, effarent. Combien de gens épris de petits coins encore curieux, attirés par un simulacre de campagne, par une apparence de jardin, erraient, le dimanche, dans les quartiers pauvres, se donnant l'illusion d'un peu de campagne la persuasion d'un air plus tonique et plus vivre près des remparts ! ».

La réalité ne pardonne pas qu'on la méprise disait Huysmans. Habituons nous à cette idée. Même si l'habitude est parfois la plus infidèle des idées. Elle n'en reste pas moins ensoleillée, comme à Paris, le resteront toutes les terrasses des cafés.

Astrid Shriqui Garain

Naturaliste, symboliste, impressionniste. Si Martial photographie, Gustave nous convie. Joris- Karl Huysmans nous invite. C'est Paris, sa banlieue, ses bateaux mouches, ses guinguettes, et la petite bourgeoisie en goguette, c'est Paris et son peuple canaille, sa banlieue, Montrouge, Grenelle, la manufacture de Javel, le pont de Billancourt et son île, le café Caron, le café d'Orsay, les habitués, les paumés, ça banquette, ça discute, ça chante, ça bavasse, ça marmaille et soupirail. C'est éternel même mourant. C'est précisément très bien décrit, c'est mis en Seine exactement : « Absinthes coiffées d'un capuchon d'argent écartelées de la Croix de Genève, avec le nom de Pernod sur fond cobalt ; amers Picon enveloppés comme les bonnes de chez Duval, du col au pied, par le tablier blanc de leur étiquette ; flacons de sirops et de gommes aux cous bossués de glandes, au buste couvert par la serviette en couleur d'une petite affiche ; nounous à bavettes de papier rouge et à grosses gorges pleines de menthe verte ; commères à bedons pour le curaçao ; gamines brunes et nues, fleuries d'une feuille de vigne au bas du ventre, garçonnes grandelettes, sans poitrine et sans hanches, réservées au présomptueuses impostures des fines champagnes et des grands cognac ». Zola, le généreux, remplit le ventre de Paris, Huysmans, le précis, se charge de rincer tous les recoins de la belle ville.

C'est Paris fin 19e , déjà la fin d'un siècle, les débuts d'un nouveau temps. Encore, tellement présent.

« La banlieue et maintenant le dernier asile des intimistes que les Américaines, parures du nouveau Paris, effarent. Combien de gens épris de petits coins encore curieux, attirés par un simulacre de campagne, par une apparence de jardin, erraient, le dimanche, dans les quartiers pauvres, se donnant l'illusion d'un peu de campagne la persuasion d'un air plus tonique et plus vivre près des remparts ! ».

La réalité ne pardonne pas qu'on la méprise disait Huysmans. Habituons nous à cette idée. Même si l'habitude est parfois la plus infidèle des idées. Elle n'en reste pas moins ensoleillée, comme à Paris, le resteront toutes les terrasses des cafés.

Astrid Shriqui Garain

La collection des Carnets des éditions de l’Herne est une merveille. Elle offre ici un petit ouvrage d’une grande valeur et d’une grande beauté : cette encre bleue ressort magnifiquement sur la page couleur crème.

Joris-Karl Huysmans est un esthète qui chérit sa ville tout en la craignant : comme devant une maîtresse trop belle pour laquelle il redouterait les effets du temps, il contemple Paris, ses passés et ses changements, inquiet de finir par ne plus reconnaître celle qu’il aime passionnément. « Pour les gens déjà vieux qui vécurent dans un monde d’hommes d’esprit, polis et gourmets, s’occupant d’art et de livres, le Paris contemporain apparaît hideux. » (p. 17)

En quelques phrases, ce génie au style unique déploie une vitupération délicate contre la modernité qui défigure les ruelles médiévales de Paris. Huysmans est-il contre le progrès incarné par Haussmman ? Huysmans VS Haussmann, combat de titans ! Et combat de deux visionnaires aux rêves opposés. Alors, oui, Huysmans vitupère, mais toujours avec un flegme de bon ton : il ne s’agirait pas de déranger son veston ou de froisser sa cravate. On reste élégant en toutes circonstances quand on s’appelle Joris-Karl Huysmans.

À lire Huysmans, la modernité ne fait pas que changer les façades parisiennes, elle avilit également l’âme des Parisiens qui ne pensent plus qu’à acheter, les grands magasins ayant hélas remplacé les églises en termes de temples où communient les masses. On comprend alors que c’est le converti qui s’exprime : exit la décadence et le satanisme, Huysmans prêche ici les déconvertis.

Mais qu’on ne s’y trompe pas, l’auteur ne jette pas la pierre, conscient d’avoir péché tout autant que les autres. Non, quand il parle du peuple parisien, il le fait avec une tendresse goguenarde et une bienveillance sévère. Allez, on le sait qu’il aime les grisettes qui se recoiffent avant de quitter l’atelier et qu’il apprécie la compagnie des joyeux soiffards qui s’attablent dans les goguettes.

Une promenade dans les parcs et devant les étals, un regard sur un lampadaire et la balade est déjà terminée. Mais qu’elle fut belle et plaisante en présence de cet auguste monsieur qu’est Joris-Karl Huysmans.

Joris-Karl Huysmans est un esthète qui chérit sa ville tout en la craignant : comme devant une maîtresse trop belle pour laquelle il redouterait les effets du temps, il contemple Paris, ses passés et ses changements, inquiet de finir par ne plus reconnaître celle qu’il aime passionnément. « Pour les gens déjà vieux qui vécurent dans un monde d’hommes d’esprit, polis et gourmets, s’occupant d’art et de livres, le Paris contemporain apparaît hideux. » (p. 17)

En quelques phrases, ce génie au style unique déploie une vitupération délicate contre la modernité qui défigure les ruelles médiévales de Paris. Huysmans est-il contre le progrès incarné par Haussmman ? Huysmans VS Haussmann, combat de titans ! Et combat de deux visionnaires aux rêves opposés. Alors, oui, Huysmans vitupère, mais toujours avec un flegme de bon ton : il ne s’agirait pas de déranger son veston ou de froisser sa cravate. On reste élégant en toutes circonstances quand on s’appelle Joris-Karl Huysmans.

À lire Huysmans, la modernité ne fait pas que changer les façades parisiennes, elle avilit également l’âme des Parisiens qui ne pensent plus qu’à acheter, les grands magasins ayant hélas remplacé les églises en termes de temples où communient les masses. On comprend alors que c’est le converti qui s’exprime : exit la décadence et le satanisme, Huysmans prêche ici les déconvertis.

Mais qu’on ne s’y trompe pas, l’auteur ne jette pas la pierre, conscient d’avoir péché tout autant que les autres. Non, quand il parle du peuple parisien, il le fait avec une tendresse goguenarde et une bienveillance sévère. Allez, on le sait qu’il aime les grisettes qui se recoiffent avant de quitter l’atelier et qu’il apprécie la compagnie des joyeux soiffards qui s’attablent dans les goguettes.

Une promenade dans les parcs et devant les étals, un regard sur un lampadaire et la balade est déjà terminée. Mais qu’elle fut belle et plaisante en présence de cet auguste monsieur qu’est Joris-Karl Huysmans.

Cela faisait fort longtemps que je me disais ce Huysmans, il faudrait essayer, il a quand même eu ses heures de gloire aux côtés des Zola, Flaubert et autre Maupassant, mais sa réputation un peu ésotérique me rebutait. Je crois que c'est Houellebecq qui m'a décidé !

Donc, essai avec ce petit ouvrage regroupant deux des textes courts les plus connus de l'auteur.

Dans "Sac au dos", Eugène et son comparse Francis sont conscrits pendant la guerre de 1870.

Tombant rapidement malades, ils vont se trimbaler d'ambulances en hôpitaux et hospices militaires. Gais lurons, ils alternent périodes d'ennui et sorties qui tournent aux frasques. Eugène aime les femmes, et va se faire un peu dorloter par Soeur Angèle qui n'est pas insensible à son charme. Le rythme est enlevé, la situation des deux hommes n'est finalement pas si mauvaise, d'où une sensation d'optimisme voire d'insouciance qui se dégage parfois du récit...même si on n'oublie pas de nous signaler les estropiés, et nous rappeler l'ambiance générale, omniprésente, de faim et de crasse. Et nos héros croiseront quand même des soldats revenant du front avec leurs témoignages bouleversants. Et au final, un hommage aux femmes qui font tenir et à l'avènement de la République.

Dans "A vau l'eau", l'auteur semble nous entraîner fatalement et inexorablement vers un drame, avec l'histoire de M.Folentin, petit fonctionnaire sans grade et sans personnalité, qui laisse passer sa vie et s'ennuie dans sa solitude de vieux garçon. Sa principale recherche de plaisir est de trouver de bonnes tables pour manger...malheureusement, il n'est jamais satisfait, allant de gargouilles en bouis-bouis infâmes et malpropres, n'appréciant pas davantage les sorties et spectacles proposés par sa compagnie du moment. Passant par des phases de déprime, il a aussi des phases de lucidité philosophe où il se dit qu'il n'est pas si malheureux...et que finalement ses quelques efforts pour émerger de sa vie monotone et vide ne l'ont pas fait avancer...en concluant ainsi qu'il est préférable de se laisser porter et le temps passer sans rien infléchir, laissant ainsi sa vie partir "A vau l'eau"...

La conclusion est assez étonnante, tant on aurait dit que Folentin courait à sa perte !

Ces deux nouvelles se lisent agréablement. C'est bien écrit, il y a du rythme dans la première, et des réflexions très pertinentes à mon avis sur l'état de la société de son temps et son évolution dans la seconde...On sort à chaque fois avec une impression en demi-teinte, finalement pas si pessimiste, il y a de l'espoir ou de la philosophie, que les personnages trouvent au fond d'eux malgré un environnement assez désespérant.

Peut-être la forme courte (ce sont finalement des nouvelles) ou l'inexpérience encore de l'écrivain (ce sont parmi ses premiers textes) font qu'on ne s'étend pas sur les états d'âme de ces anti-héros.

Donc, essai avec ce petit ouvrage regroupant deux des textes courts les plus connus de l'auteur.

Dans "Sac au dos", Eugène et son comparse Francis sont conscrits pendant la guerre de 1870.

Tombant rapidement malades, ils vont se trimbaler d'ambulances en hôpitaux et hospices militaires. Gais lurons, ils alternent périodes d'ennui et sorties qui tournent aux frasques. Eugène aime les femmes, et va se faire un peu dorloter par Soeur Angèle qui n'est pas insensible à son charme. Le rythme est enlevé, la situation des deux hommes n'est finalement pas si mauvaise, d'où une sensation d'optimisme voire d'insouciance qui se dégage parfois du récit...même si on n'oublie pas de nous signaler les estropiés, et nous rappeler l'ambiance générale, omniprésente, de faim et de crasse. Et nos héros croiseront quand même des soldats revenant du front avec leurs témoignages bouleversants. Et au final, un hommage aux femmes qui font tenir et à l'avènement de la République.

Dans "A vau l'eau", l'auteur semble nous entraîner fatalement et inexorablement vers un drame, avec l'histoire de M.Folentin, petit fonctionnaire sans grade et sans personnalité, qui laisse passer sa vie et s'ennuie dans sa solitude de vieux garçon. Sa principale recherche de plaisir est de trouver de bonnes tables pour manger...malheureusement, il n'est jamais satisfait, allant de gargouilles en bouis-bouis infâmes et malpropres, n'appréciant pas davantage les sorties et spectacles proposés par sa compagnie du moment. Passant par des phases de déprime, il a aussi des phases de lucidité philosophe où il se dit qu'il n'est pas si malheureux...et que finalement ses quelques efforts pour émerger de sa vie monotone et vide ne l'ont pas fait avancer...en concluant ainsi qu'il est préférable de se laisser porter et le temps passer sans rien infléchir, laissant ainsi sa vie partir "A vau l'eau"...

La conclusion est assez étonnante, tant on aurait dit que Folentin courait à sa perte !

Ces deux nouvelles se lisent agréablement. C'est bien écrit, il y a du rythme dans la première, et des réflexions très pertinentes à mon avis sur l'état de la société de son temps et son évolution dans la seconde...On sort à chaque fois avec une impression en demi-teinte, finalement pas si pessimiste, il y a de l'espoir ou de la philosophie, que les personnages trouvent au fond d'eux malgré un environnement assez désespérant.

Peut-être la forme courte (ce sont finalement des nouvelles) ou l'inexpérience encore de l'écrivain (ce sont parmi ses premiers textes) font qu'on ne s'étend pas sur les états d'âme de ces anti-héros.

Jacques Marles et sa femme Louise ont fui Paris et les créanciers pour se réfugier au château délabré de Lourps jouxtant la chaumière de l’oncle Antoine et de la tante Norine, paysans de la région de Brie. Cette cohabitation et promiscuité forcées, du couple lui-même ainsi qu’avec les habitants du lieu, auront des conséquences psychologiques inattendues. « (…) il eût mieux valu ne pas se sauver à la campagne, tenir tête aux assaillants, se débattre à Paris, s’installer d’une façon autre (…) »

En rade, c’est un huis-clos étouffant entre deux êtres qui paraissent tout à coup, transplantés dans un univers inconnu, mal assortis, aux prises avec l’âpreté des mœurs rurales. L’issue temporaire réside dans ces rêves et ces cauchemars qui parcourent les nuits agitées de Jacques et ces envolées éveillées que procure la beauté des paysages.

Peu d’action dans ce roman tout en finesse, ciselé par la magnifique écriture de Joris-Karl Huysmans, mais l’impression d’avoir effectué un voyage temporel mille fois plus intéressant que n’importe quelle intrigue romanesque.

En rade, c’est un huis-clos étouffant entre deux êtres qui paraissent tout à coup, transplantés dans un univers inconnu, mal assortis, aux prises avec l’âpreté des mœurs rurales. L’issue temporaire réside dans ces rêves et ces cauchemars qui parcourent les nuits agitées de Jacques et ces envolées éveillées que procure la beauté des paysages.

Peu d’action dans ce roman tout en finesse, ciselé par la magnifique écriture de Joris-Karl Huysmans, mais l’impression d’avoir effectué un voyage temporel mille fois plus intéressant que n’importe quelle intrigue romanesque.

De Huysmans, je ne connaissais que La Cathédrale roman lu à l'adolescence, dont je n'avais gardé qu'un vague souvenir, et dans mon esprit Huysmans était un de ces écrivains catholiques que le 19ème et le début du 20ème siècle avaient produit.

C'est d'abord le roman plutôt médiocre de Houellebecq, Soumission, qui m'a mis à nouveau sur le chemin de cet écrivain, le héros étant un spécialiste de Huysmans. En écho à la décadence présumée de notre époque, il évoque ce roman À rebours, comme un roman de la décadence et un jalon important dans l'œuvre du romancier. Et puis, d'excellentes critiques de mes amis babeliotes m'ont amené à franchir le pas.

Je ressors ébloui, déconcerté, étourdi, ébahi, par ce roman complètement baroque, hors normes.

Le héros, Jean Floressas des Esseintes, est le dernier descendant d'une lignée de nobles abâtardis par les mariages consanguins.

Lassé du monde parisien, il décide de s'installer dans une demeure ni trop loin, ni trop près de Paris, à Fontenay, et d'y vivre, "à rebours" reclus.

Mais cette retraite n'a rien de monacal.

Des Esseintes se crée une atmosphère luxueuse, factice, et on ne peut s'empêcher, par exemple en le voyant vivre dans son imitation d'ambiance de cabine de bateau, aux ersatz de réalité virtuelle qu'est capable de nous proposer notre époque.

Le roman nous livre les expériences multiples et décadentes auxquelles se livre le héros, certains de ses souvenirs insolites, et ses réflexions diverses sur la peinture, la musique et surtout sur la littérature.

Dans les expériences, j'en retiendrai celles qui excitent les sens, parfois jusqu'à l'excès, où l'ironie pointe souvent le bout de son nez, mais où l'on trouve aussi une réminiscence des Correspondances de Baudelaire:

- Une description fascinante et morbide de toiles de Gustave Moreau, d'Odilon Redon, du Greco, de gravures d'artistes hollandais ou français;

- Une liste à faire pâlir d'alcools de toutes sortes parfois assemblées sur un orgue, l'ancêtre du piano-cocktail de Boris Vian;

- une sélection d'horribles plantes dont certaines aux formes suggestives et sensuelles, d'autres aux odeurs nauséabondes;

- un choix insensé de parfums qui vont rendre malade notre Des Esseintes.

Il y a aussi un voyage à Londres avorté et fantasmé, dont la narration est un vrai régal.

Toutes ces "expériences" se soldent par des échecs et vont progressivement faire sombrer le héros dans ce que l'on appellerait maintenant une grave dépression.

Les souvenirs racontés par Des Esseintes nous montrent un être qui cherchait à nuire aux autres ou à les pervertir, sa relation ambiguë avec un jeune homme pauvre faisant étrangement écho au poème Pauvre Enfant Pale de Mallarmé, et dans un autre chapitre ses relations bizarres avec une femme athlète, qui l'attire par sa masculinité et une ventriloque qui le plonge dans un monde d'illusions. Toutes ses recherches excentriques du factice et de l'anormalité se soldent aussi par des échecs.

Tout à fait remarquables, sauf le chapitre indigeste consacré aux écrivains latins de la décadence, sont les chapitres où notre héros se livre à l'analyse d'une série d'auteurs de son siècle, voire contemporains.

Derrière les réflexions si profondes sur Baudelaire, Barbey d'Aurevilly, qu'il met en opposition avec les médiocres écrivains catholiques de son époque, celles sur Poe (qui font penser à Freud), sur Verlaine, Villiers de l'Isle Adam, sur certaines oeuvres significatives pour lui de Flaubert (La tentation de Saint-Antoine), de Goncourt, Zola (la faute de l'abbé Mouret) enfin de Mallarmé, qui lui écrira le poème Prose pour des Esseintes, il y a un sentiment général qui rejoint ses préoccupations personnelles, le dégoût du monde, l'angoisse existentielle, le spleen, la solitude volontaire et le sentiment de l'artiste, si présent chez Baudelaire et Mallarmé, l'inutilité de la recherche des plaisirs, la tentation de la mort, mais aussi la notion de péché et de recherche du salut.

C'est tout à fait passionnant, très riche, mais d'un pessimisme noir, inspiré aussi par Schopenhauer que Des Esseintes évoque dans un autre chapitre.

La fin du livre déconcerte. Je ne vais pas la dévoiler, disons que c'est un "à rebours" à l'envers, un retour à la case départ, dont je ne sais que penser, si ce n'est que c'est une triste capitulation d'un être qualifié ainsi Barbey d'Aurevilly " Le névropathe de M. Huysmans est une âme malade d'infini dans une société qui ne croit plus qu'aux choses finies".

Quelque mots sur la forme. La langue est absolument magnifique, une richesse de vocabulaire à faire frémir les candidats à une dictée de Pivot, et même les longues énumérations ne m'ont pas fatigué, il est vrai que j'ai l'expérience d'un lecteur de Georges Perec.

Et il ne faut pas croire que tout y est triste et morbide, il y a tant de passages savoureux, pleins d'ironie désabusée et d'humour. Ainsi le chapitre du départ à Londres qui se termine dans une taverne près de la Gare Saint-Lazare est absolument magique, de même le souvenir de la relation avec l'athlétique Miss Urania, ou la description musicologique de l'orgue à alcools, ou celle toute de sensualité féminine des locomotives, la blonde Crampton et la brune Engerth, ou enfin le désopilant passage sur la "falsification des substances sacramentelles", dans lequel Des Esseintes nous explique que des hosties falsifiées faites avec de la fécule de pomme de terre ne peuvent assurer la transsubstantiation!

En conclusion, vous le comprendrez, A rebours a l'apparence d'un roman, mais ce n'est pas un roman, c'est pour moi un objet littéraire non-identifié, une perle rare, et tout ce qui est rare m'est cher.

C'est d'abord le roman plutôt médiocre de Houellebecq, Soumission, qui m'a mis à nouveau sur le chemin de cet écrivain, le héros étant un spécialiste de Huysmans. En écho à la décadence présumée de notre époque, il évoque ce roman À rebours, comme un roman de la décadence et un jalon important dans l'œuvre du romancier. Et puis, d'excellentes critiques de mes amis babeliotes m'ont amené à franchir le pas.

Je ressors ébloui, déconcerté, étourdi, ébahi, par ce roman complètement baroque, hors normes.

Le héros, Jean Floressas des Esseintes, est le dernier descendant d'une lignée de nobles abâtardis par les mariages consanguins.

Lassé du monde parisien, il décide de s'installer dans une demeure ni trop loin, ni trop près de Paris, à Fontenay, et d'y vivre, "à rebours" reclus.

Mais cette retraite n'a rien de monacal.

Des Esseintes se crée une atmosphère luxueuse, factice, et on ne peut s'empêcher, par exemple en le voyant vivre dans son imitation d'ambiance de cabine de bateau, aux ersatz de réalité virtuelle qu'est capable de nous proposer notre époque.

Le roman nous livre les expériences multiples et décadentes auxquelles se livre le héros, certains de ses souvenirs insolites, et ses réflexions diverses sur la peinture, la musique et surtout sur la littérature.

Dans les expériences, j'en retiendrai celles qui excitent les sens, parfois jusqu'à l'excès, où l'ironie pointe souvent le bout de son nez, mais où l'on trouve aussi une réminiscence des Correspondances de Baudelaire:

- Une description fascinante et morbide de toiles de Gustave Moreau, d'Odilon Redon, du Greco, de gravures d'artistes hollandais ou français;

- Une liste à faire pâlir d'alcools de toutes sortes parfois assemblées sur un orgue, l'ancêtre du piano-cocktail de Boris Vian;

- une sélection d'horribles plantes dont certaines aux formes suggestives et sensuelles, d'autres aux odeurs nauséabondes;

- un choix insensé de parfums qui vont rendre malade notre Des Esseintes.

Il y a aussi un voyage à Londres avorté et fantasmé, dont la narration est un vrai régal.

Toutes ces "expériences" se soldent par des échecs et vont progressivement faire sombrer le héros dans ce que l'on appellerait maintenant une grave dépression.

Les souvenirs racontés par Des Esseintes nous montrent un être qui cherchait à nuire aux autres ou à les pervertir, sa relation ambiguë avec un jeune homme pauvre faisant étrangement écho au poème Pauvre Enfant Pale de Mallarmé, et dans un autre chapitre ses relations bizarres avec une femme athlète, qui l'attire par sa masculinité et une ventriloque qui le plonge dans un monde d'illusions. Toutes ses recherches excentriques du factice et de l'anormalité se soldent aussi par des échecs.

Tout à fait remarquables, sauf le chapitre indigeste consacré aux écrivains latins de la décadence, sont les chapitres où notre héros se livre à l'analyse d'une série d'auteurs de son siècle, voire contemporains.

Derrière les réflexions si profondes sur Baudelaire, Barbey d'Aurevilly, qu'il met en opposition avec les médiocres écrivains catholiques de son époque, celles sur Poe (qui font penser à Freud), sur Verlaine, Villiers de l'Isle Adam, sur certaines oeuvres significatives pour lui de Flaubert (La tentation de Saint-Antoine), de Goncourt, Zola (la faute de l'abbé Mouret) enfin de Mallarmé, qui lui écrira le poème Prose pour des Esseintes, il y a un sentiment général qui rejoint ses préoccupations personnelles, le dégoût du monde, l'angoisse existentielle, le spleen, la solitude volontaire et le sentiment de l'artiste, si présent chez Baudelaire et Mallarmé, l'inutilité de la recherche des plaisirs, la tentation de la mort, mais aussi la notion de péché et de recherche du salut.

C'est tout à fait passionnant, très riche, mais d'un pessimisme noir, inspiré aussi par Schopenhauer que Des Esseintes évoque dans un autre chapitre.

La fin du livre déconcerte. Je ne vais pas la dévoiler, disons que c'est un "à rebours" à l'envers, un retour à la case départ, dont je ne sais que penser, si ce n'est que c'est une triste capitulation d'un être qualifié ainsi Barbey d'Aurevilly " Le névropathe de M. Huysmans est une âme malade d'infini dans une société qui ne croit plus qu'aux choses finies".

Quelque mots sur la forme. La langue est absolument magnifique, une richesse de vocabulaire à faire frémir les candidats à une dictée de Pivot, et même les longues énumérations ne m'ont pas fatigué, il est vrai que j'ai l'expérience d'un lecteur de Georges Perec.

Et il ne faut pas croire que tout y est triste et morbide, il y a tant de passages savoureux, pleins d'ironie désabusée et d'humour. Ainsi le chapitre du départ à Londres qui se termine dans une taverne près de la Gare Saint-Lazare est absolument magique, de même le souvenir de la relation avec l'athlétique Miss Urania, ou la description musicologique de l'orgue à alcools, ou celle toute de sensualité féminine des locomotives, la blonde Crampton et la brune Engerth, ou enfin le désopilant passage sur la "falsification des substances sacramentelles", dans lequel Des Esseintes nous explique que des hosties falsifiées faites avec de la fécule de pomme de terre ne peuvent assurer la transsubstantiation!

En conclusion, vous le comprendrez, A rebours a l'apparence d'un roman, mais ce n'est pas un roman, c'est pour moi un objet littéraire non-identifié, une perle rare, et tout ce qui est rare m'est cher.

Sac au dos:

Parue dans sa version définitive en 1880, cette longue nouvelle m'a franchement laissé sur ma faim. Son titre ainsi que la quatrième de couverture de l'édition Folio semblent en effet promettre un texte qui n'existe pas: "En 1870, un jeune conscrit raconte le quotidien des soldats français en guerre contre la Prusse: la douleur et les larmes, les poux, la crasse et la mort...". Derrière le personnage de fiction, le jeune conscrit est Huysmans lui-même, qui raconte son expérience du conflit. Mais force est de constater qu'il n'en a pas vu grand chose, sinon une succession d'hôpitaux pour soigner sa dysenterie. Pas l'ombre d'un Prussien dans le texte, et à peu près rien sur la guerre en elle-même. Les premières pages ne manquent cependant ni d'intérêt ni de talent, racontant la mobilisation et le départ pour le front, sur un ton grinçant et résolument antimilitariste. C'est à vrai dire le principal intérêt de ce texte, paru en un temps de nationalisme revanchard et à l'époque où se développent par exemple les premiers bataillons scolaires ainsi que toute la rhétorique des "provinces perdues". Passées ces quelques pages, il ne reste qu'un récit assez banal de troufions qui font le mur de l'hôpital pour aller se goberger et courir la gueuse. Pour un peu, on en viendrait presque à regretter que Huysmans n'ait pas vraiment vu cette guerre, car son regard iconoclaste aurait peut-être bien tiré un chef d'oeuvre d'un tel matériau... Bref, ce n'est certainement pas par ce texte-là que je conseillerai d'aborder l'auteur.

A Vau l'eau :

Voilà en revanche un texte autrement dérangeant. Il s'agit là encore d'une longue nouvelle, dont le sujet est cette fois le quotidien bien morne d'un employé de bureau.

M. Folantin – c'est son nom – est dévoré par l'ennui et cherche désespérément un sens à son existence. M. Folantin, hélas, ne croit en rien : ni en l'amour ni en la religion ni en aucun système politique ou philosophique d'aucune sorte. C'est un matérialiste qui voudrait trouver la clé de son salut dans la qualité de ses restaurants ou la décoration de son intérieur. Il va d'illusions en petites défaites jusqu'à la résignation finale, et comprend peut-être enfin dans la conclusion qu'il n'existe pas de sens à sa vie. « Il faut se laisser aller à vau-l'eau », se dit-il comme dans un début de sagesse... Texte sombre, souvent narquois, et qui interpelle encore le lecteur aujourd'hui.

Parue dans sa version définitive en 1880, cette longue nouvelle m'a franchement laissé sur ma faim. Son titre ainsi que la quatrième de couverture de l'édition Folio semblent en effet promettre un texte qui n'existe pas: "En 1870, un jeune conscrit raconte le quotidien des soldats français en guerre contre la Prusse: la douleur et les larmes, les poux, la crasse et la mort...". Derrière le personnage de fiction, le jeune conscrit est Huysmans lui-même, qui raconte son expérience du conflit. Mais force est de constater qu'il n'en a pas vu grand chose, sinon une succession d'hôpitaux pour soigner sa dysenterie. Pas l'ombre d'un Prussien dans le texte, et à peu près rien sur la guerre en elle-même. Les premières pages ne manquent cependant ni d'intérêt ni de talent, racontant la mobilisation et le départ pour le front, sur un ton grinçant et résolument antimilitariste. C'est à vrai dire le principal intérêt de ce texte, paru en un temps de nationalisme revanchard et à l'époque où se développent par exemple les premiers bataillons scolaires ainsi que toute la rhétorique des "provinces perdues". Passées ces quelques pages, il ne reste qu'un récit assez banal de troufions qui font le mur de l'hôpital pour aller se goberger et courir la gueuse. Pour un peu, on en viendrait presque à regretter que Huysmans n'ait pas vraiment vu cette guerre, car son regard iconoclaste aurait peut-être bien tiré un chef d'oeuvre d'un tel matériau... Bref, ce n'est certainement pas par ce texte-là que je conseillerai d'aborder l'auteur.

A Vau l'eau :

Voilà en revanche un texte autrement dérangeant. Il s'agit là encore d'une longue nouvelle, dont le sujet est cette fois le quotidien bien morne d'un employé de bureau.

M. Folantin – c'est son nom – est dévoré par l'ennui et cherche désespérément un sens à son existence. M. Folantin, hélas, ne croit en rien : ni en l'amour ni en la religion ni en aucun système politique ou philosophique d'aucune sorte. C'est un matérialiste qui voudrait trouver la clé de son salut dans la qualité de ses restaurants ou la décoration de son intérieur. Il va d'illusions en petites défaites jusqu'à la résignation finale, et comprend peut-être enfin dans la conclusion qu'il n'existe pas de sens à sa vie. « Il faut se laisser aller à vau-l'eau », se dit-il comme dans un début de sagesse... Texte sombre, souvent narquois, et qui interpelle encore le lecteur aujourd'hui.

C'est l'histoire d'un désinvolte, individualiste qui jouit de la vie. Il ne manque pas d'argent pour cela ("L'argent n'est pas important, c'est en avoir qui compte" réplique de Catherine Frot dans le film "Marguerite", 2015). Ce qui m'a frappé dans cet ouvrage c'est qu'à chaque fois que des Esseintes va jusqu'au bout d'une passion, en maîtrisant les tenants et les aboutissants, il tombe malade.

Parmi tous les exégètes de l'oeuvre auxquels il est fait référence dans l'édition Gf, 1978, aucun n'a me semble-t-il eu l'impression que j'en ai retiré.

Jorge Luis Borges prétend faussement que la mortalité est un bienfait car l'immortalité apporterait l'ennui. Or, la mortalité, c'est la décrépitude, les douleurs, l'affaiblissement qui rendent vains et inaccessibles la faculté pour un mortel d'appréhender toutes les facettes des choses et de la nature, de vivre toutes les vies. Des Esseintes, parvenant au bout de chaque passion, s'affaiblit physiquement et n'aura donc droit ni au bonheur ni à la connaissance, puisque mortel.

C'est du lourd...malgré le côté parfois encyclopédique avec lequel sont traités les thèmes (il n'est pas interdit de lire alors en diagonale).

Parmi tous les exégètes de l'oeuvre auxquels il est fait référence dans l'édition Gf, 1978, aucun n'a me semble-t-il eu l'impression que j'en ai retiré.

Jorge Luis Borges prétend faussement que la mortalité est un bienfait car l'immortalité apporterait l'ennui. Or, la mortalité, c'est la décrépitude, les douleurs, l'affaiblissement qui rendent vains et inaccessibles la faculté pour un mortel d'appréhender toutes les facettes des choses et de la nature, de vivre toutes les vies. Des Esseintes, parvenant au bout de chaque passion, s'affaiblit physiquement et n'aura donc droit ni au bonheur ni à la connaissance, puisque mortel.

C'est du lourd...malgré le côté parfois encyclopédique avec lequel sont traités les thèmes (il n'est pas interdit de lire alors en diagonale).

Un récit très expeditif, un langage tres particulier. L'auteur parle de son héroïne comme s'iil s'agissait d'un ennemi dont on garde un souvenir amer...oui, cest l'expression d'une farouche haine contre une forme de misère qui ne trouve son compte que dans un cercle vicieux, dans lequel le serpent se mord toujours la queue bien sûr...

Cette édition propose deux romans de Huysmans : Marthe, publié pour la première fois en 1876 et Les Soeurs Vatard (1879). L'auteur, vivement critiqué par le public à la sortie de ces textes, déclare dans son avant-propos (Marthe) : "Je crois inutile de discuter maintenant sur le sujet qu'il m'a plu de traiter. Les clameurs indignées que les derniers idéalistes ont poussées dès l'apparition de Marthe et Les soeurs Vatard ne m'ont guère ému. Je fais ce que je vois, ce que je sens et ce que j'ai vécu, en l'écrivant du mieux que je puis, et voilà tout." p.26. Huysmans est clair : peu lui importe que ses récits dérangent. Son objectif est de révéler l'esthétique naturaliste développée par Emile Zola. Décrire dans ses plus infimes détails, la condition humaine des classes populaires dans ce qu'elle récèle de plus réaliste (y compris ses aspects les plus ignobles : pauvreté, maladie, alcoolisme, violence), contribue à une certaine prise de conscience nécessaire au changement. En effet, malgré leur misère et leur crasse, les classes populaires font partie intégrante de la société. S'y intéresser est indispensable pour comprendre la société dans son ensemble. Ainsi, basant son travail sur ses observations, Huysmans s'efforce de reproduire fidèlement une certaine réalité de la société (celles des ouvriers, des prostitutées et autres classes marginales de Paris) et il contribue ainsi à faire connaître le naturalisme. Marthe et Les soeurs Vatard, racontent les déboires de jeunes filles aux destins pathétiques...

Les parcours misérables de Marthe, Céline et Désirée Vatard semblent être monnaie courante dans ce Paris de fin de siècle (fin du XIXe). Exposées à la misère et à la pauvreté, ces jeunes filles, aimées, abusées ou attirées par des ivrognes ou des hommes infortunés, subissent la violence de leur condition sociale : finissant prostituée, dévergondée, alcoolique ou mal-aimée, elles affrontent mille souffrances pour des idéaux souvent vains... J'ai trouvé ces récits banals si ce n'était l'écriture de Huymans, qui par je ne sais quel tour de force, retient son lecteur. Les innombrables descriptions ne m'ont pas ennuyée : au contraire, je leur ai trouvé une authenticité qui m'a encouragée à poursuivre la lecture. Paradoxalement, les détails ignobles des conditions de vie des Parisiens pauvres de l'époque sont si bien décrits (souci scientifique et presque anatomique pourrait-on dire, du détail) qu'on ressort décontenancé de cette lecture. En fait, je ne sais pas vraiment si j'ai aimé ou non ces romans. Toujours est-il que l'écriture de Huysmans mérite le détour...

Lien : http://livresacentalheure-al..

Les parcours misérables de Marthe, Céline et Désirée Vatard semblent être monnaie courante dans ce Paris de fin de siècle (fin du XIXe). Exposées à la misère et à la pauvreté, ces jeunes filles, aimées, abusées ou attirées par des ivrognes ou des hommes infortunés, subissent la violence de leur condition sociale : finissant prostituée, dévergondée, alcoolique ou mal-aimée, elles affrontent mille souffrances pour des idéaux souvent vains... J'ai trouvé ces récits banals si ce n'était l'écriture de Huymans, qui par je ne sais quel tour de force, retient son lecteur. Les innombrables descriptions ne m'ont pas ennuyée : au contraire, je leur ai trouvé une authenticité qui m'a encouragée à poursuivre la lecture. Paradoxalement, les détails ignobles des conditions de vie des Parisiens pauvres de l'époque sont si bien décrits (souci scientifique et presque anatomique pourrait-on dire, du détail) qu'on ressort décontenancé de cette lecture. En fait, je ne sais pas vraiment si j'ai aimé ou non ces romans. Toujours est-il que l'écriture de Huysmans mérite le détour...

Lien : http://livresacentalheure-al..

Où l’on découvre que Boris Vian n’a pas inventé le Pianocktail, que les magazines de décoration d’aujourd’hui sont vraiment minables, et qu’on ne peut pas exiger tout et n’importe quoi d’une tortue. Certains passages m’ont fait penser aux Impressions d’Afrique de Roussel, par la démesure et la précision extrême dans la description des passe-temps de Des Esseintes. Ce roman c’est l’anti-Proust : Des Esseintes ne porte absolument aucun intérêt aux gens qui l’entourent, et se faisant il ne peut que les haïr et s’ennuyer. Tous les procédés de distraction échoueront, quand on est seul et sans amour on dépérit. Le lecteur suit les moments d'enthousiasme de Des Esseintes, à chaque nouvelle occupation on est emporté par la débauche de luxe et de détails, tout comme il le suit progressivement dans un ennui et un mépris de plus en plus profonds.

Ce roman est diabolique. Je l'ai lu en Bolivie, et le soir même j'ai mangé un peu de cactus hallucinant qui pousse sur l'altiplano. J'ai passé la nuit recroquevillé dans un coin de la pièce, tandis que la vision cadavérique de JK Huysmans m'étouffait sous des tentacules d'une hideur indicible. Dire qu'il m'est entré dans la peau ne suffira pas : il est entré dans mon âme, et n'est jamais tout à fait parti. Avec son portrait de Des Esseintes - un aristocrate impuissant tellement dégoûté par la vie moderne et la bêtise humaine qu'il se réfugie dans le sensualisme solipsiste et raréfié d'un château aux portes de Paris - Huysmans entraîne le lecteur dans un univers sans air et morbide. L'épuisement et le spleen qui étouffent ces pages ne semblent pas locaux mais ontologiques. Vous ne pouvez pas y entrer et rester indemne.

Huysmans marque sa rupture avec le mouvement naturaliste, et l'apogée de la décadence française. À rebours était un scandale non seulement pour son contenu troublant, mais aussi pour son mépris sans intrigue des conventions romanesques. Au départ, Des Esseintes est « complètement seul, complètement désabusé, abominablement fatigué ; et il aspirait à en finir avec tout ça ». Il n'aime pas les autres : "le visage humain tel qu'il s'est aperçu dans la rue a été l'un des tourments les plus aigus qu'il ait été contraint d'endurer". Assez logiquement, il est le seul personnage du roman.

Dans la hauteur de sa misanthropie et de son aura de damnation totale, À rebours me frappe comme une sorte de psychopathie du XIXe siècle - le type de livre qui plane sur la culture comme une mauvaise odeur. Ses chapitres détaillent les moyens toujours plus raffinés par lesquels Des Esseintes stimule son système nerveux blasé. Il y a des fleurs; il y a du parfum; il y a la littérature classique et la poésie symboliste ; il y a une tortue dont la carapace est incrustée de diamants.

Absurde? Plus qu'un peu. Et pourtant, séquestrés dans nos cocons numériques privés, soulagés de ne plus avoir à affronter nos voisins, nous sommes tous un peu Des Esseintes ces derniers temps. "La nature, disait-il, a fait son temps."

Lien : http://holophernes.over-blog..

Huysmans marque sa rupture avec le mouvement naturaliste, et l'apogée de la décadence française. À rebours était un scandale non seulement pour son contenu troublant, mais aussi pour son mépris sans intrigue des conventions romanesques. Au départ, Des Esseintes est « complètement seul, complètement désabusé, abominablement fatigué ; et il aspirait à en finir avec tout ça ». Il n'aime pas les autres : "le visage humain tel qu'il s'est aperçu dans la rue a été l'un des tourments les plus aigus qu'il ait été contraint d'endurer". Assez logiquement, il est le seul personnage du roman.

Dans la hauteur de sa misanthropie et de son aura de damnation totale, À rebours me frappe comme une sorte de psychopathie du XIXe siècle - le type de livre qui plane sur la culture comme une mauvaise odeur. Ses chapitres détaillent les moyens toujours plus raffinés par lesquels Des Esseintes stimule son système nerveux blasé. Il y a des fleurs; il y a du parfum; il y a la littérature classique et la poésie symboliste ; il y a une tortue dont la carapace est incrustée de diamants.

Absurde? Plus qu'un peu. Et pourtant, séquestrés dans nos cocons numériques privés, soulagés de ne plus avoir à affronter nos voisins, nous sommes tous un peu Des Esseintes ces derniers temps. "La nature, disait-il, a fait son temps."

Lien : http://holophernes.over-blog..

Sac au dos, ce n’est pas le récit d’une randonnée pédestre dans des sentiers au charme bucolique. Cela réfère plutôt à la musette du soldat conscrit par les autorités pour aller guerroyer dans le conflit franco-allemand de 1870. La nouvelle est inspirée du propre parcours de Joris-Karl Huysmans, né en 1848, à qui l’incorporation en tant que civil dans l’armée française donne lieu à quelques péripéties exemptes de bravoure ou de courage. Ainsi, le narrateur Eugène et son copain de chambrée, convoyés en train de gare en gare, sont plutôt incommodés par la colique que par des blessures de guerre. Séjours à l’hôpital ou en ambulance, entrecoupés de sorties clandestines, les deux compères trouvent à s’amuser tout en craignant in petto le champ de bataille auxquels ils sont destinés.

Un court texte teinté d’ironie et de quelque légèreté m’a fait découvrir un autre aspect de l’œuvre littéraire de Joris-Karl Huysmans. En prime, l’édition empruntée à la bibliothèque municipale contenait deux versions de la nouvelle, permettant d’apprécier le travail de l’écrivain sur son écriture. J'entreprends à la suite son roman En rade.

Un court texte teinté d’ironie et de quelque légèreté m’a fait découvrir un autre aspect de l’œuvre littéraire de Joris-Karl Huysmans. En prime, l’édition empruntée à la bibliothèque municipale contenait deux versions de la nouvelle, permettant d’apprécier le travail de l’écrivain sur son écriture. J'entreprends à la suite son roman En rade.

À Rebours, c'est le premier grand succès de Huysmans. Ce roman nous surprend d'emblée parce qu'il manque clairement d'intrigue. Il nous propose de suivre la vie de l'un des plus grands décadents de la littérature française, à savoir… roulements de tambours… j'ai nommé le duc « fin de race » Jean Floressas des Esseintes.

Dès les premières lignes de la notice, le ton est donné au lecteur : le duc Jean Floressas des Esseintes est l'ultime descendant d'une lignée affaiblie, marquée par « les vices d'un tempérament appauvri », et ébranlée par les « unions consanguines » et « l'effémination des mâles » qui s'est accrue au fil des générations. Il est présenté comme une rognure, la dernière miette d'une ancienne famille aristocratique nullement digne de respect. Avant même de m'avancer sur la narration à proprement parler, je souhaiterais me pencher un peu sur le personnage de des Esseintes, si singulier et énigmatique qu'on pourrait lui consacrer un mémoire. C'est un personnage qui a grandi dans la solitude, et qui trouve un certain refuge dans ses pensées torturées, ce qui explique en partie ses névroses ultérieures. Ses parents n'ont jamais été là pour lui, et quand ils l'étaient, ils ne parlaient guère ou alors échangeaient des paroles détachées et impersonnelles, nourrissant l'atmosphère froide et oppressante qui régnait entre eux. Il est un personnage profondément incompris, aux portes de la marginalité, qu'il n'hésite pas à grand ouvrir, finalement empreint d'une complaisance vis-à-vis de son exclusion.

La vie de des Esseintes est sans saveur. de plus, elle n'est ponctuée que d'échecs perpétuels. Il s'ennuie ferme, isolé dans sa vaste demeure. C'est pourquoi il décide un beau jour de rechercher l'inédit et l'exclusif sous toutes ses coutures, au point de se livrer à toutes sortes d'expériences les plus excentriques, fantasques et inimaginables possibles, tant sur le plan physiologique qu'intellectuel : expériences artistiques, livresques, humaines, florales, olfactives, androgynes et j'en passe. L'expérience de la tortue est l'une des plus célèbres du roman. Des Esseintes acquiert une tortue pour pouvoir mettre en valeur la vivacité des teintes d'un tapis d'Orient. Par les mouvements et les teintes foncées de la tortue, il pense rehausser les couleurs du tapis. Néanmoins, des Esseintes est loin d'être satisfait du rendu de la tortue sur le tapis. Il estime que ce dernier n'est pas assez valorisé, et même qu'il est enlaidi, avec cette tortue « couleur tête-de-nègre », dont « le ton de Sienne crue de [la] carapace salissait les reflets du tapis sans les activer ». Pour parfaire l'alliance des tons et atteindre une jouissance visuelle inédite, il décide dans un premier temps de recouvrir la cuirasse de la tortue d'or. Malgré tout, cela ne lui convient toujours pas. Pour obtenir une parfaite alchimie, il décide alors de sertir la carapace de l'animal d'une multitude de joyaux, sélectionnés avec minutie : « le choix des pierres l'arrêta ; le diamant est devenu singulièrement commun depuis que tous les commerçants en portent au petit doigt ; les émeraudes et les rubis de l'Orient sont moins avilis, lancent de rutilantes flammes, mais ils rappellent par trop ces yeux verts et rouges de certains omnibus qui arborent des fanaux de ces deux couleurs, le long des tempes ; quant aux topazes, brûlées ou crues, ce sont des pierres à bon marché, chères à la petite bourgeoisie qui veut serrer des écrins dans une armoire à glace ; […] Décidément aucune de ces pierreries ne contentait des Esseintes. » Cette expérience nous montre ô combien des Esseintes est obsédé par la perfection, et ô combien cette obsession et ce constant désir d'anormalité vont finir par le ronger… Il cherche les combines les plus improbables dans l'espoir de pouvoir aller au-delà de la perception d'un simple être humain. Mais ce désir est vain, car la réalité finit toujours par reprendre ses droits, qu'importe les extravagances de des Esseintes.

Par le biais de ces artifices, des Esseintes cultive ses névroses, qui lui permettent de conserver sa singularité et sa grandeur. Il s'est créé un monde si artificiel qu'il est proche de la surnature. Cependant, il n'est pas un surhomme, et quoi qu'il fasse, l'échec reste prédominant. Pour ma part, je trouve l'expérience de la tortue décisive dans l'histoire, car elle marque la fragilité du personnage, son caractère altérable, mais également le début d'une succession d'échecs qui vont le mener lentement à sa perte. Sa quête de sens et de sensations est un fiasco qui l'éclipse lentement vers sa destruction… Epuisé, il est victime d'un corps qui ne lui répond plus. À Rebours, c'est une peinture du corps qui se dégrade, c'est un paysage de chair en lambeaux, un désagrègement éparse d'une carapace qui s'est fissurée au fil des excès. Plus qu'une succession d'échecs expérimentaux, c'est un échec de vie qui nous est raconté dans ce roman. Des Esseintes est un éternel insatisfait, mais aussi un éternel raté. Il est toujours dans le « presque », jamais dans le « plein ». Il s'est enfermé dans un cercle vicieux qui n'est plus de son ressort, et qui lui a désagrégé irrévocablement le corps et l'esprit.

Ce roman nous offre une expérience littéraire unique, une expérience folle, comme nous n'en aurons jamais d'autre. En tout cas, c'est une lecture qui ne laisse pas de marbre, que notre avis soit positif ou négatif. L'écriture huysmansienne est nihiliste à souhait, et à l'image de des Esseintes, esthétisante et poussée à l'extrême. Au demeurant, ne peut-on pas voir dans ce roman une intrusion de Huysmans homme ? Lui qui a toujours vécu dans l'ombre de son maître Emile Zola, comme des Esseintes a vécu dans l'ombre des véritables artistes, ne s'est-il pas finalement projeté dans son personnage, au moins en partie ?

Lien : https://unparfumdelivre.word..

Dès les premières lignes de la notice, le ton est donné au lecteur : le duc Jean Floressas des Esseintes est l'ultime descendant d'une lignée affaiblie, marquée par « les vices d'un tempérament appauvri », et ébranlée par les « unions consanguines » et « l'effémination des mâles » qui s'est accrue au fil des générations. Il est présenté comme une rognure, la dernière miette d'une ancienne famille aristocratique nullement digne de respect. Avant même de m'avancer sur la narration à proprement parler, je souhaiterais me pencher un peu sur le personnage de des Esseintes, si singulier et énigmatique qu'on pourrait lui consacrer un mémoire. C'est un personnage qui a grandi dans la solitude, et qui trouve un certain refuge dans ses pensées torturées, ce qui explique en partie ses névroses ultérieures. Ses parents n'ont jamais été là pour lui, et quand ils l'étaient, ils ne parlaient guère ou alors échangeaient des paroles détachées et impersonnelles, nourrissant l'atmosphère froide et oppressante qui régnait entre eux. Il est un personnage profondément incompris, aux portes de la marginalité, qu'il n'hésite pas à grand ouvrir, finalement empreint d'une complaisance vis-à-vis de son exclusion.

La vie de des Esseintes est sans saveur. de plus, elle n'est ponctuée que d'échecs perpétuels. Il s'ennuie ferme, isolé dans sa vaste demeure. C'est pourquoi il décide un beau jour de rechercher l'inédit et l'exclusif sous toutes ses coutures, au point de se livrer à toutes sortes d'expériences les plus excentriques, fantasques et inimaginables possibles, tant sur le plan physiologique qu'intellectuel : expériences artistiques, livresques, humaines, florales, olfactives, androgynes et j'en passe. L'expérience de la tortue est l'une des plus célèbres du roman. Des Esseintes acquiert une tortue pour pouvoir mettre en valeur la vivacité des teintes d'un tapis d'Orient. Par les mouvements et les teintes foncées de la tortue, il pense rehausser les couleurs du tapis. Néanmoins, des Esseintes est loin d'être satisfait du rendu de la tortue sur le tapis. Il estime que ce dernier n'est pas assez valorisé, et même qu'il est enlaidi, avec cette tortue « couleur tête-de-nègre », dont « le ton de Sienne crue de [la] carapace salissait les reflets du tapis sans les activer ». Pour parfaire l'alliance des tons et atteindre une jouissance visuelle inédite, il décide dans un premier temps de recouvrir la cuirasse de la tortue d'or. Malgré tout, cela ne lui convient toujours pas. Pour obtenir une parfaite alchimie, il décide alors de sertir la carapace de l'animal d'une multitude de joyaux, sélectionnés avec minutie : « le choix des pierres l'arrêta ; le diamant est devenu singulièrement commun depuis que tous les commerçants en portent au petit doigt ; les émeraudes et les rubis de l'Orient sont moins avilis, lancent de rutilantes flammes, mais ils rappellent par trop ces yeux verts et rouges de certains omnibus qui arborent des fanaux de ces deux couleurs, le long des tempes ; quant aux topazes, brûlées ou crues, ce sont des pierres à bon marché, chères à la petite bourgeoisie qui veut serrer des écrins dans une armoire à glace ; […] Décidément aucune de ces pierreries ne contentait des Esseintes. » Cette expérience nous montre ô combien des Esseintes est obsédé par la perfection, et ô combien cette obsession et ce constant désir d'anormalité vont finir par le ronger… Il cherche les combines les plus improbables dans l'espoir de pouvoir aller au-delà de la perception d'un simple être humain. Mais ce désir est vain, car la réalité finit toujours par reprendre ses droits, qu'importe les extravagances de des Esseintes.

Par le biais de ces artifices, des Esseintes cultive ses névroses, qui lui permettent de conserver sa singularité et sa grandeur. Il s'est créé un monde si artificiel qu'il est proche de la surnature. Cependant, il n'est pas un surhomme, et quoi qu'il fasse, l'échec reste prédominant. Pour ma part, je trouve l'expérience de la tortue décisive dans l'histoire, car elle marque la fragilité du personnage, son caractère altérable, mais également le début d'une succession d'échecs qui vont le mener lentement à sa perte. Sa quête de sens et de sensations est un fiasco qui l'éclipse lentement vers sa destruction… Epuisé, il est victime d'un corps qui ne lui répond plus. À Rebours, c'est une peinture du corps qui se dégrade, c'est un paysage de chair en lambeaux, un désagrègement éparse d'une carapace qui s'est fissurée au fil des excès. Plus qu'une succession d'échecs expérimentaux, c'est un échec de vie qui nous est raconté dans ce roman. Des Esseintes est un éternel insatisfait, mais aussi un éternel raté. Il est toujours dans le « presque », jamais dans le « plein ». Il s'est enfermé dans un cercle vicieux qui n'est plus de son ressort, et qui lui a désagrégé irrévocablement le corps et l'esprit.

Ce roman nous offre une expérience littéraire unique, une expérience folle, comme nous n'en aurons jamais d'autre. En tout cas, c'est une lecture qui ne laisse pas de marbre, que notre avis soit positif ou négatif. L'écriture huysmansienne est nihiliste à souhait, et à l'image de des Esseintes, esthétisante et poussée à l'extrême. Au demeurant, ne peut-on pas voir dans ce roman une intrusion de Huysmans homme ? Lui qui a toujours vécu dans l'ombre de son maître Emile Zola, comme des Esseintes a vécu dans l'ombre des véritables artistes, ne s'est-il pas finalement projeté dans son personnage, au moins en partie ?

Lien : https://unparfumdelivre.word..

Après les débauches parisiennes et l’apaisement au sein de la Trappe, Durtal a suivi son ami, l’abbé Grévesin à Chartres. Il espère pouvoir poursuivre sereinement la rédaction de ses biographies de saints. Mais le doute le tourmente. Il cherche l’apaisement dans la grande cathédrale. « Et au-dessus de la ville, indifférente, la cathédrale seule veillait, demandait grâce, pour l’indésir de souffrances, pour l’inertie de la foi que révélaient maintenant ses fils, en tendant au ciel ses deux tours ainsi que deux bras, simulant avec la forme de ses clochers les deux mains jointes, les dix doigts appliqués, debout, les uns contre les autres, en ce geste que les imagiers d’antan donnèrent aux saints et aux guerriers morts, sculptés sur des tombeaux. » (p. 24) Durtal s’abîme dans la prière et déchiffre ses chapiteaux et toutes ses dentelles de pierre pour y lire l’histoire biblique. Et surtout, il découvre la puissance du culte marial. « Elle ne s’exhibe qu’aux pauvres et aux humbles. Elle s’adresse surtout aux simples qui continuent, en quelque sorte, le métier primitif, la fonction biblique des patriarches. » (p. 14) Progressant lentement et douloureusement sur le chemin de la foi, Durtal doute d’être plus heureux qu’avant sa conversion. Il est tourmenté par son orgueil qui interfère dans ses prières et sa volonté d’humilité. Fasciné par la foi solide de Mme Bavoil, la bonne de son ami Grévesin, il cherche en lui des ressources pour converser plus intimement avec Dieu. La solution serait-elle de se retirer au monde et d’entrer au couvent ? Mais comment vaincre la terreur de la claustration et du renoncement ? « Le cloître ! Ce qu’il fallait longuement réfléchir avant de se résoudre à s’y écrouer ! Et le pour et le contre se pourchassaient, à tour de rôle, en lui. » (p. 229)

Joris-Karl Huysmans ne parle jamais de religion sans parler d’art. Dans son œuvre, l’une ne va pas sans l’autre et chacune justifie l’existence et la gloire de l’autre. Ainsi, les déambulations fiévreuses de Durtal donnent lieu à de puissances évocations où éclate le talent descriptif de l’auteur. L’architecture est décodée du point de vue mathématique, artistique et spirituel. Au gré d’un catalogue comparatif d’autres édifices religieux, Huysmans célèbre la majesté de la cathédrale de Chartres. Vient ensuite l’exaltation de la peinture religieuse et l’explication minutieuse de la symbolique des couleurs et des visages. Dans le roman de Durtal, avec Là-bas et En route, il y a de quoi contenter les amateurs d’art et les âmes spirituelles. Les réflexions sur la foi, la prière et la façon d’être à Dieu naissent toujours d’une observation à la fois sensuelle et mystique des productions artistiques humaines.

Au détour d’un paragraphe, Joris-Karl Huysmans donne un nouveau coup de griffe à Émile Zola, comme s’il n’en finissait pas de brûler ses idoles de jeunesse. Il évoque aussi Sainte Lydwine de Schiedam dont il fera le sujet d’une hagiographie brillante et exaltante. Et toujours cette langue riche, puissance, complexe et inspirée. Lire un texte de Huysmans, c’est un exercice exigeant, mais tellement satisfaisant : à mesure que se déploient les longues phrases, on se rapproche un peu du sublime. Artistique ou religieux, c’est tout comme !

Joris-Karl Huysmans ne parle jamais de religion sans parler d’art. Dans son œuvre, l’une ne va pas sans l’autre et chacune justifie l’existence et la gloire de l’autre. Ainsi, les déambulations fiévreuses de Durtal donnent lieu à de puissances évocations où éclate le talent descriptif de l’auteur. L’architecture est décodée du point de vue mathématique, artistique et spirituel. Au gré d’un catalogue comparatif d’autres édifices religieux, Huysmans célèbre la majesté de la cathédrale de Chartres. Vient ensuite l’exaltation de la peinture religieuse et l’explication minutieuse de la symbolique des couleurs et des visages. Dans le roman de Durtal, avec Là-bas et En route, il y a de quoi contenter les amateurs d’art et les âmes spirituelles. Les réflexions sur la foi, la prière et la façon d’être à Dieu naissent toujours d’une observation à la fois sensuelle et mystique des productions artistiques humaines.

Au détour d’un paragraphe, Joris-Karl Huysmans donne un nouveau coup de griffe à Émile Zola, comme s’il n’en finissait pas de brûler ses idoles de jeunesse. Il évoque aussi Sainte Lydwine de Schiedam dont il fera le sujet d’une hagiographie brillante et exaltante. Et toujours cette langue riche, puissance, complexe et inspirée. Lire un texte de Huysmans, c’est un exercice exigeant, mais tellement satisfaisant : à mesure que se déploient les longues phrases, on se rapproche un peu du sublime. Artistique ou religieux, c’est tout comme !

Nouvelles : Sac au dos - A vau-l'eau - Un dilemme - La Retraite de Monsieur Bougran

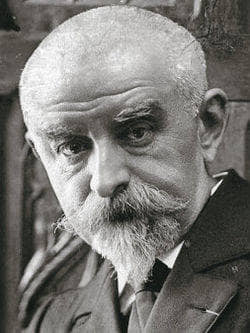

Joris-Karl Huysmans

Joris-Karl Huysmans

Terrible est la plume d’Huysmans, car elle donne à sourire du pire quand les histoires invitent les larmes. Nul besoin de faire dans la satire pour souligner le ridicule d’une situation, d’une pensée, on le retrouve dans la réalité même. Admirateur de Zola, celui qui mit des mots sur l’humour noir échappe toujours à la tentation du pathétique. Le sentiment de l’absurde l’emporte. Sa plume est fine et parfois égrillarde, l’humour grince à toutes les phrases et interroge, toujours, sur la difficulté de trouver sa place dans la vie, d’être vraiment heureux. Les 4 nouvelles rassemblées dans ce recueil sobrement appelé Nouvelles montrent tous le talent de l’auteur d’A rebours. Que raconte-t-il ? Rien, des histoires banales, à propos de personnes quelconques, déjà perdus pour le Futur. Pourtant, on ne s’ennuie pas, et son écriture toute visuelle, étrangement colorée au milieu d’un Paris fort gris n’y est pas étrangère.

(...)

Pour décrire ses œuvres, Huysmans parle d’une recette qui requiert « une pincée d’humour noir et de comique rêche anglais ». Il impose un style original, drôle à sa façon, au milieu d'une tragédie, des mises en scènes comiques à force d’être lamentables. Tout l’inverse du romantique pourrait-on dire ! Mais, au fond, peut-on s’apitoyer sur des personnages qui souffrent avant toute chose de n’être rien ? Il est certain que 100 ans plus tard, ses Nouvelles continuent de contrarier les chemins ordinaires de notre pensée.

Lien : http://unityeiden.fr.nf/les-..

(...)

Pour décrire ses œuvres, Huysmans parle d’une recette qui requiert « une pincée d’humour noir et de comique rêche anglais ». Il impose un style original, drôle à sa façon, au milieu d'une tragédie, des mises en scènes comiques à force d’être lamentables. Tout l’inverse du romantique pourrait-on dire ! Mais, au fond, peut-on s’apitoyer sur des personnages qui souffrent avant toute chose de n’être rien ? Il est certain que 100 ans plus tard, ses Nouvelles continuent de contrarier les chemins ordinaires de notre pensée.

Lien : http://unityeiden.fr.nf/les-..

Après avoir épuisé tous les plaisirs que la capitale pouvait lui procurer, des Esseintes se retire à la campagne, pour vivre une vie austère, dans le calme et la tranquillité. Il se consacre à plusieurs passe-temps : pierres précieuses (dont il couvre la carapace d'une tortue, qui finit par mourir), les alcools, la littérature, les fleurs, les parfums, ... Son isolement le plonge dans la névrose, et son médecin lui ordonnera finalement de revenir à Paris pour se divertir et guérir.

Le style d'Huysmans m'a séduit : les longues descriptions des sujets d'étude de des Esseintes sont un régal. Toutefois, après un tiers du texte, mon intérêt a décru : je n'ai pas compris la rupture que ce livre faisait avec le naturalisme, ni pourquoi il a été tellement décrié à sa parution. Les informations glanées par-ci par-là ne m'ont pas été d'un grand secours. Il ne me restait plus que le plaisir des "belles phrases", mais avec la sensation de passer complètement à côté de l'essentiel.

Le style d'Huysmans m'a séduit : les longues descriptions des sujets d'étude de des Esseintes sont un régal. Toutefois, après un tiers du texte, mon intérêt a décru : je n'ai pas compris la rupture que ce livre faisait avec le naturalisme, ni pourquoi il a été tellement décrié à sa parution. Les informations glanées par-ci par-là ne m'ont pas été d'un grand secours. Il ne me restait plus que le plaisir des "belles phrases", mais avec la sensation de passer complètement à côté de l'essentiel.

Un roman qui ébranle un peu l'esprit.

Huysman a la fougue littéraire, cela se voit encore plus dans cette œuvre.

Le passage sur les cloches est intéressant (campanologie), je ne savais pas qu'il y avait tant de choses à savoir, qu'elles sont baptisées oui, mais qu'avant elle était fondue avec des bijoux non, maintenant elles sont toutes identiques "sans âmes" comme le dit Huysmans. Chaque cloche avait son timbre.

J'ai sauté quelques lignes sur le passage avec les enfants, trop difficile à lire (satanisme, meurtres, etc.) des pratiques horribles qui ont réellement existait et existent encore..

L'auteur aime lister, il est préférable d'avoir un dictionnaire à portée de main..

J'ai été happé dans le roman, nous avons le temps d'être dans les lieux avec les héros, car il y a beaucoup de détails.

Décidément, je trouve que le XIXe siècle est riche en littérature, mais aussi assez sombre..

Huysman a la fougue littéraire, cela se voit encore plus dans cette œuvre.

Le passage sur les cloches est intéressant (campanologie), je ne savais pas qu'il y avait tant de choses à savoir, qu'elles sont baptisées oui, mais qu'avant elle était fondue avec des bijoux non, maintenant elles sont toutes identiques "sans âmes" comme le dit Huysmans. Chaque cloche avait son timbre.

J'ai sauté quelques lignes sur le passage avec les enfants, trop difficile à lire (satanisme, meurtres, etc.) des pratiques horribles qui ont réellement existait et existent encore..

L'auteur aime lister, il est préférable d'avoir un dictionnaire à portée de main..

J'ai été happé dans le roman, nous avons le temps d'être dans les lieux avec les héros, car il y a beaucoup de détails.

Décidément, je trouve que le XIXe siècle est riche en littérature, mais aussi assez sombre..

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Joris-Karl Huysmans

Lecteurs de Joris-Karl Huysmans Voir plus

Quiz

Voir plus

Joris-Karl Huysmans

Quel est le véritable prénom de Joris-Karl Huysmans

François-Louis

Edmund

Charles Marie Georges

Anatole

10 questions

57 lecteurs ont répondu

Thème :

Joris-Karl HuysmansCréer un quiz sur cet auteur57 lecteurs ont répondu