Critiques de Ryûnosuke Akutagawa (91)

Je rends compte ici de la version de La magicienne publiée aux éditions Philippe Picquier en 2004.

* La première nouvelle, « Les poupées » (20 p.), raconte un épisode de la vie d’une famille en cours de paupérisation, dans le Japon de la fin du XIXe siècle. Tout comme le Japon dans son ensemble, la famille est tiraillée entre la tendance moderniste radicale, incarnée par le fils et la tendance conservatrice, incarnée par la mère. Entre les deux pôles, le père tente d’assumer une position pragmatique, qui parviendrait à concilier les deux. Le récit est raconté par la fille cadette âgée de 15 ans. Le père a été obligé, pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, de vendre, à un Américain, un jeu complet de poupées traditionnelles, jusqu’alors transmises de génération en génération. Elles contiennent une forte charge symbolique et statutaire. La jeune fille y est très attachée et, si elle comprend bien les raisons de cette vente, n’en éprouve pas moins un besoin irrépressible de les revoir une dernière fois, désir auquel son père s’oppose, parce qu’à partir du moment où l’Américain, via les services d’un antiquaire, a versé la moitié de la somme convenue, ces poupées ne sont plus à eux. On assiste à des conflits très durs entre le frère, pour qui ces poupées ne sont qu’un vestige d’une époque révolue, et sa sœur qui fait de son mieux pour maîtriser son chagrin. La mère perd peu à peu la santé, l’appétit, le père fait ce qu’il peut pour la soigner en recourant à un médecin traditionnel visiblement dépassé. Tandis que la mère semble à l’article de la mort, les membres de la famille se rassemblent pour la sauver, même le fils. La dernière nuit avant le départ définitif des poupées, le père cède au désir de saille – et peut-être aussi du sien – : pendant que tout le monde dort, il ouvre toutes les boîtes et les expose pour que sa fille puisse les contempler une dernière fois.

* La deuxième nouvelle, « Un crime moderne » (16 p.), fait penser à la littérature occidentale de la fin du XIXe siècle, par les descriptions interminables des tourments qu’éprouvent les personnages, tiraillés entre le respect de leurs devoirs et les pulsions de leur âme. Un médecin, le docteur Kitabatake Giichiro, a écrit une lettre-testament à ses amis le vicomte Honda et son épouse, Kanroji Akiko, la cousine du docteur. Il leur avoue qu’il a toujours été amoureux d’Akiko, sans jamais oser le lui dire. Il aurait pu le faire, à la fin de son adolescence, mais il en a été empêché, parce que son père l’a envoyé faire ses étude de médecine en Angleterre. Là-bas, il n’a pas arrêté de penser à elle, sans jamais le lui écrire. Quand il est revenu au Japon, il a eu la mauvaise surprise de couvrir qu’Akiko était mariée. Il aurait voulu repartir aussitôt en Angleterre, mais son père l’a obligé de travailler avec lui dans sa clinique. Le jeune docteur Kitabatake Giichiro avait beau se noyer dans le travail, sa déception demeurait, chaque jour plus douloureuse. Faisant la connaissance du mari d’Akiko, il découvre une brute épaisse, qui maltraite sa femme et la trompe avec des prostituées. Le docteur Kitabatake décide alors de l’assassiner. Il profite d’un repas partagé, lors duquel le mari odieux se sent incommodé pour lui administrer un poison qui ne laisse pas de trace. Le médecin légiste n’y voir que du feu. Akiko est délivrée de ce mari violent et peut enfin rêver à une nouvelle vie. Kitabatake pense alors qu’il a toutes ses chances et fréquente sa cousine, en compagnie d’un de ses amis récents, le vicomte Honda. Las, ce dernier déclare sa flamme le premier et se marie avec Akiko. Kitabatake songe aussitôt à assassiner Honda, mais son intégrité l’en empêche. Il ne lui reste plus alors qu’une issue : se suicider. Ce qu’il fait, la lettre-testament ne parvenant au couple Honda qu’après sa mort.

*La troisième nouvelle s’intitule « La magicienne », et donne son titre au recueil. Longue de 63 pages, elle fait penser aux Histoires extraordinaires d’Edgar Allan Poe, ou à d’autres nouvelles fantastiques écrites à la fin du XIXe siècle en Europe ou aux États-Unis. On peut la résumer en disant qu’une magicienne, Shima, veut s’opposer au mariage entre une jeune fille, Toshi, dont elle prétend être la tante, et un jeune bourgeois, Shinzo, au service duquel elle a travaillé, jusqu’à ce qu’elle disparaisse subitement, au désespoir de Shinzo. Les deux jeunes gens sont authentiquement amoureux l’un de l’autre, mais Shima, qui est plus une sorcière malveillante qu’une gentille magicienne, utilise la jeune fille comme intermédiaire entre elle et les dieux qu’elle invoque, soit pour prévoir l’avenir, soit pour jeter un sort mortel à des personnes que lui désignent des clients. Ainsi, Shima ligote Toshi et la fait entrer en transe : les dieux parlent alors par sa voix, mais elle ne se souvient de rien à son réveil. Grâce à un ami de Shinzo, Tai, qui est client de la magicienne, tout va s’arranger après quelques rebondissements, où l’effroi succède à l’espoir, en passant par l’inquiétude face à des phénomènes étranges.

Si les descriptions des lieux et des pratiques magiques peuvent paraître caricaturales, tout comme celles des sentiments et des déchirements par lesquels passent les personnages, est-ce parce qu’Akutagawa a voulu parodier le genre ?

Deux interprétations, non exclusives l’une de l’autre, sont alors envisageables.

D’un côté, Akutagawa met en scène l’importance de pans entiers de la réalité que la rationalité instrumentale, d’origine occidentale, ne semble pas, au premier abord, pouvoir expliquer. Partant de ces zones troubles, inquiétantes, Akutagawa décrit la manière dont l’imagination populaire s’en empare et affabule, au risque de se perdre dans les marais de la superstition.

Justement, et c’est la seconde interprétation, complémentaire, Akutagawa dénonce la persistance de ces superstitions et en précise les effets calamiteux.

Autre aspect qui fait vraiment penser aux romans occidentaux du XIXe siècle, c’est le fait que le narrateur tient son récit d’un ami, ici Tai, un libraire supposé lui rendre régulièrement visite. C’est lui qui a été témoin des événements. Le récit est toujours issu d’un témoignage indirect, ce qui permet à l’auteur-narrateur de (prétendre) se ménager une prise de distance : il ne dit pas « voilà ce qui a eu lieu », mais « voilà ce qu’un ami m’a raconté ». Libre au lecteur de prendre le récit au pied de la lettre ou de le prendre pour un conte.

* La quatrième nouvelle, « Automne » (20 p.), est sans doute la plus élaborée, la plus aboutie, à la fois d’une grande subtilité et particulièrement touchante. Le texte, tout en nuances, donne à voir la diversité des sentiments par lesquels passe un jeune femme – Nobuko – vis-à-vis de l’homme qu’elle aime – Shunkichi, son cousin – ; de son mari – qui n’a pas de nom – ; de sa jeune sœur – Teruko – ; et, tout compte fait, d’elle-même.

Au moment où commence ce court récit, Nobuko est étudiante en littérature, tandis que sa sœur cadette est encore lycéenne. Nobuko envisagerait bien une carrière littéraire, tout comme son cousin Shunkichi, lui aussi étudiant en littérature. Tous les deux sont très proches, ils partagent les mêmes sujets d’intérêt, visitent avec passion les musées, s’enthousiasment au théâtre, ce sont des intellectuels en herbe, heureux. Cependant, le bel avenir de Nobuko est entravé par deux ombres, deux menaces : en tant qu’aînée, elle se doit de penser à sa mère, malade et seule, ainsi qu’à sa sœur cadette, Teruko. Se sacrifiant, Nobuko, qui a compris que Teruko est aussi amoureuse de Shunkichi, et qu’une carrière d’écrivaine est peu rémunératrice, surtout pour une femme, décide de se marier avec un jeune cadre dynamique, sorti d’une école de commerce, sans culture, sans conversation, mais au métier rémunérateur. Cela l’oblige à déménager à Osaka – elle vivait jusque-là à Tokyo. Elle encourage sa sœur à épouser Shunkichi. La suite est une sorte de lente plongée dans l’autodestruction, dont rend compte la deuxième partie de la nouvelle. L’on y voit, d’abord, l’ennui qui progressivement saisit Nobuko, réduite à l’état de femme au foyer et qui tente de reprendre la plume, ce qui finit par contrarier son mari et provoquer des mini-scènes entre eux. L’on y voit surtout une rencontre entre Nobuko – montée à Tokyo pour suivre son mari en voyage d’affaires – et Shunkichi, dans la maison du couple qu’il forme avec Teruko. Ils ne parviennent pas à aborder les questions qui les hantent, ils tournent autour du pot et, quand rentre Teruko – très contente de revoir sa sœur, mais consciente de ce qu’elle doit à Nobuko –, le même mur invisible les sépare. Nobuko, jalouse du bonheur de sa sœur, ne fait qu’évoquer de façon allusive, indirecte, mais claire pour sa sœur, le fait qu’elle n'est pas heureuse. Alors, d’un côté, la sœur heureuse en mariage se met à pleurer et la sœur malheureuse la console. Les sentiments se sont alors brusquement et sans doute provisoirement inversés : Teruko semble jalouse de sa sœur, mais jalouse de quoi ? Jalouse qu’elle soit malheureuse suite à son sacrifice ? Jalouse que Nobuko soit l’auteure de son bonheur ? La dernière scène est révélatrice de ce que Nobuko va vivre dorénavant, sans retour possible : se dirigeant vers la gare en pousse-pousse, elle aperçoit Shunkichi qui rentre à la maison. Il ne l’a voit pas, car elle est cachée par la capote du véhicule. Elle se demande si elle va lui faire signe et demander au conducteur de s’arrêter, mais n’en fait rien, leurs routes se séparent, sans doute définitivement.

* À l’arrière-fond des drames individuels que vivent les personnages, tiraillés entre respect des normes sociales et aspirations individuelles, Akutagawa rend compte du contraste existant entre la modernisation accélérée du Japon, ou en tout cas de la région de Tokyo – tramway, téléphone, poteaux télégraphiques, bière, glaces, vêtements occidentaux, etc. –, et la persistance d’un certain Japon traditionnel – pousse-pousse, kimonos, quartiers moyenâgeux, croyances superstitieuses, normes sociales conservatrices. Les deux tendances cohabitent, s’entremêlent, leur compétition indécise engendrant une succession de tragédies et d’espoirs, à l’image des sociétés occidentales mutilées par l’industrialisation accélérée et l’urbanisation sauvage.

En prolongeant l’interprétation, on peut voir dans les scènes et situations que dépeint Akutagawa, notamment par l’inquiétude qu’elles laissent planer, la préfiguration des futures guerres de colonisation que les élites japonaises mèneront, emportés par la démesure de leurs ambitions dans la concurrence qui les oppose aux empires européens et américains, eux-mêmes en pleine expansion.

* La première nouvelle, « Les poupées » (20 p.), raconte un épisode de la vie d’une famille en cours de paupérisation, dans le Japon de la fin du XIXe siècle. Tout comme le Japon dans son ensemble, la famille est tiraillée entre la tendance moderniste radicale, incarnée par le fils et la tendance conservatrice, incarnée par la mère. Entre les deux pôles, le père tente d’assumer une position pragmatique, qui parviendrait à concilier les deux. Le récit est raconté par la fille cadette âgée de 15 ans. Le père a été obligé, pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, de vendre, à un Américain, un jeu complet de poupées traditionnelles, jusqu’alors transmises de génération en génération. Elles contiennent une forte charge symbolique et statutaire. La jeune fille y est très attachée et, si elle comprend bien les raisons de cette vente, n’en éprouve pas moins un besoin irrépressible de les revoir une dernière fois, désir auquel son père s’oppose, parce qu’à partir du moment où l’Américain, via les services d’un antiquaire, a versé la moitié de la somme convenue, ces poupées ne sont plus à eux. On assiste à des conflits très durs entre le frère, pour qui ces poupées ne sont qu’un vestige d’une époque révolue, et sa sœur qui fait de son mieux pour maîtriser son chagrin. La mère perd peu à peu la santé, l’appétit, le père fait ce qu’il peut pour la soigner en recourant à un médecin traditionnel visiblement dépassé. Tandis que la mère semble à l’article de la mort, les membres de la famille se rassemblent pour la sauver, même le fils. La dernière nuit avant le départ définitif des poupées, le père cède au désir de saille – et peut-être aussi du sien – : pendant que tout le monde dort, il ouvre toutes les boîtes et les expose pour que sa fille puisse les contempler une dernière fois.

* La deuxième nouvelle, « Un crime moderne » (16 p.), fait penser à la littérature occidentale de la fin du XIXe siècle, par les descriptions interminables des tourments qu’éprouvent les personnages, tiraillés entre le respect de leurs devoirs et les pulsions de leur âme. Un médecin, le docteur Kitabatake Giichiro, a écrit une lettre-testament à ses amis le vicomte Honda et son épouse, Kanroji Akiko, la cousine du docteur. Il leur avoue qu’il a toujours été amoureux d’Akiko, sans jamais oser le lui dire. Il aurait pu le faire, à la fin de son adolescence, mais il en a été empêché, parce que son père l’a envoyé faire ses étude de médecine en Angleterre. Là-bas, il n’a pas arrêté de penser à elle, sans jamais le lui écrire. Quand il est revenu au Japon, il a eu la mauvaise surprise de couvrir qu’Akiko était mariée. Il aurait voulu repartir aussitôt en Angleterre, mais son père l’a obligé de travailler avec lui dans sa clinique. Le jeune docteur Kitabatake Giichiro avait beau se noyer dans le travail, sa déception demeurait, chaque jour plus douloureuse. Faisant la connaissance du mari d’Akiko, il découvre une brute épaisse, qui maltraite sa femme et la trompe avec des prostituées. Le docteur Kitabatake décide alors de l’assassiner. Il profite d’un repas partagé, lors duquel le mari odieux se sent incommodé pour lui administrer un poison qui ne laisse pas de trace. Le médecin légiste n’y voir que du feu. Akiko est délivrée de ce mari violent et peut enfin rêver à une nouvelle vie. Kitabatake pense alors qu’il a toutes ses chances et fréquente sa cousine, en compagnie d’un de ses amis récents, le vicomte Honda. Las, ce dernier déclare sa flamme le premier et se marie avec Akiko. Kitabatake songe aussitôt à assassiner Honda, mais son intégrité l’en empêche. Il ne lui reste plus alors qu’une issue : se suicider. Ce qu’il fait, la lettre-testament ne parvenant au couple Honda qu’après sa mort.

*La troisième nouvelle s’intitule « La magicienne », et donne son titre au recueil. Longue de 63 pages, elle fait penser aux Histoires extraordinaires d’Edgar Allan Poe, ou à d’autres nouvelles fantastiques écrites à la fin du XIXe siècle en Europe ou aux États-Unis. On peut la résumer en disant qu’une magicienne, Shima, veut s’opposer au mariage entre une jeune fille, Toshi, dont elle prétend être la tante, et un jeune bourgeois, Shinzo, au service duquel elle a travaillé, jusqu’à ce qu’elle disparaisse subitement, au désespoir de Shinzo. Les deux jeunes gens sont authentiquement amoureux l’un de l’autre, mais Shima, qui est plus une sorcière malveillante qu’une gentille magicienne, utilise la jeune fille comme intermédiaire entre elle et les dieux qu’elle invoque, soit pour prévoir l’avenir, soit pour jeter un sort mortel à des personnes que lui désignent des clients. Ainsi, Shima ligote Toshi et la fait entrer en transe : les dieux parlent alors par sa voix, mais elle ne se souvient de rien à son réveil. Grâce à un ami de Shinzo, Tai, qui est client de la magicienne, tout va s’arranger après quelques rebondissements, où l’effroi succède à l’espoir, en passant par l’inquiétude face à des phénomènes étranges.

Si les descriptions des lieux et des pratiques magiques peuvent paraître caricaturales, tout comme celles des sentiments et des déchirements par lesquels passent les personnages, est-ce parce qu’Akutagawa a voulu parodier le genre ?

Deux interprétations, non exclusives l’une de l’autre, sont alors envisageables.

D’un côté, Akutagawa met en scène l’importance de pans entiers de la réalité que la rationalité instrumentale, d’origine occidentale, ne semble pas, au premier abord, pouvoir expliquer. Partant de ces zones troubles, inquiétantes, Akutagawa décrit la manière dont l’imagination populaire s’en empare et affabule, au risque de se perdre dans les marais de la superstition.

Justement, et c’est la seconde interprétation, complémentaire, Akutagawa dénonce la persistance de ces superstitions et en précise les effets calamiteux.

Autre aspect qui fait vraiment penser aux romans occidentaux du XIXe siècle, c’est le fait que le narrateur tient son récit d’un ami, ici Tai, un libraire supposé lui rendre régulièrement visite. C’est lui qui a été témoin des événements. Le récit est toujours issu d’un témoignage indirect, ce qui permet à l’auteur-narrateur de (prétendre) se ménager une prise de distance : il ne dit pas « voilà ce qui a eu lieu », mais « voilà ce qu’un ami m’a raconté ». Libre au lecteur de prendre le récit au pied de la lettre ou de le prendre pour un conte.

* La quatrième nouvelle, « Automne » (20 p.), est sans doute la plus élaborée, la plus aboutie, à la fois d’une grande subtilité et particulièrement touchante. Le texte, tout en nuances, donne à voir la diversité des sentiments par lesquels passe un jeune femme – Nobuko – vis-à-vis de l’homme qu’elle aime – Shunkichi, son cousin – ; de son mari – qui n’a pas de nom – ; de sa jeune sœur – Teruko – ; et, tout compte fait, d’elle-même.

Au moment où commence ce court récit, Nobuko est étudiante en littérature, tandis que sa sœur cadette est encore lycéenne. Nobuko envisagerait bien une carrière littéraire, tout comme son cousin Shunkichi, lui aussi étudiant en littérature. Tous les deux sont très proches, ils partagent les mêmes sujets d’intérêt, visitent avec passion les musées, s’enthousiasment au théâtre, ce sont des intellectuels en herbe, heureux. Cependant, le bel avenir de Nobuko est entravé par deux ombres, deux menaces : en tant qu’aînée, elle se doit de penser à sa mère, malade et seule, ainsi qu’à sa sœur cadette, Teruko. Se sacrifiant, Nobuko, qui a compris que Teruko est aussi amoureuse de Shunkichi, et qu’une carrière d’écrivaine est peu rémunératrice, surtout pour une femme, décide de se marier avec un jeune cadre dynamique, sorti d’une école de commerce, sans culture, sans conversation, mais au métier rémunérateur. Cela l’oblige à déménager à Osaka – elle vivait jusque-là à Tokyo. Elle encourage sa sœur à épouser Shunkichi. La suite est une sorte de lente plongée dans l’autodestruction, dont rend compte la deuxième partie de la nouvelle. L’on y voit, d’abord, l’ennui qui progressivement saisit Nobuko, réduite à l’état de femme au foyer et qui tente de reprendre la plume, ce qui finit par contrarier son mari et provoquer des mini-scènes entre eux. L’on y voit surtout une rencontre entre Nobuko – montée à Tokyo pour suivre son mari en voyage d’affaires – et Shunkichi, dans la maison du couple qu’il forme avec Teruko. Ils ne parviennent pas à aborder les questions qui les hantent, ils tournent autour du pot et, quand rentre Teruko – très contente de revoir sa sœur, mais consciente de ce qu’elle doit à Nobuko –, le même mur invisible les sépare. Nobuko, jalouse du bonheur de sa sœur, ne fait qu’évoquer de façon allusive, indirecte, mais claire pour sa sœur, le fait qu’elle n'est pas heureuse. Alors, d’un côté, la sœur heureuse en mariage se met à pleurer et la sœur malheureuse la console. Les sentiments se sont alors brusquement et sans doute provisoirement inversés : Teruko semble jalouse de sa sœur, mais jalouse de quoi ? Jalouse qu’elle soit malheureuse suite à son sacrifice ? Jalouse que Nobuko soit l’auteure de son bonheur ? La dernière scène est révélatrice de ce que Nobuko va vivre dorénavant, sans retour possible : se dirigeant vers la gare en pousse-pousse, elle aperçoit Shunkichi qui rentre à la maison. Il ne l’a voit pas, car elle est cachée par la capote du véhicule. Elle se demande si elle va lui faire signe et demander au conducteur de s’arrêter, mais n’en fait rien, leurs routes se séparent, sans doute définitivement.

* À l’arrière-fond des drames individuels que vivent les personnages, tiraillés entre respect des normes sociales et aspirations individuelles, Akutagawa rend compte du contraste existant entre la modernisation accélérée du Japon, ou en tout cas de la région de Tokyo – tramway, téléphone, poteaux télégraphiques, bière, glaces, vêtements occidentaux, etc. –, et la persistance d’un certain Japon traditionnel – pousse-pousse, kimonos, quartiers moyenâgeux, croyances superstitieuses, normes sociales conservatrices. Les deux tendances cohabitent, s’entremêlent, leur compétition indécise engendrant une succession de tragédies et d’espoirs, à l’image des sociétés occidentales mutilées par l’industrialisation accélérée et l’urbanisation sauvage.

En prolongeant l’interprétation, on peut voir dans les scènes et situations que dépeint Akutagawa, notamment par l’inquiétude qu’elles laissent planer, la préfiguration des futures guerres de colonisation que les élites japonaises mèneront, emportés par la démesure de leurs ambitions dans la concurrence qui les oppose aux empires européens et américains, eux-mêmes en pleine expansion.

Il s’agit d’un mince livre (83 pages dans un petit format), composé de trois courtes nouvelles : « Le masque », 1914 ; « Un doute », 1919 ; et « Le wagonnet », 1922.

* « Le masque » (p. 15-33), que je trouve le moins intéressant, décrit les conditions dans lesquelles un homme porteur d’un masque hyottoko [masque grotesque d’homme à la bouche grimaçante avec un œil plus grand que l’autre] meurt à 45 ans lors d’une fête. Plus précisément, il s’agit d’une fête rituelle appelée le hanami ou fête de contemplation des fleurs. Des spectateurs placés sur un pont regardent passer les bateaux de cérémonie, essentiellement des péniches. Sur l’une d’elle, un homme portant un masque, visiblement ivre, fait le pitre en dansant et amuse ainsi la galerie. Il est tellement ivre qu’il meurt en se cognant contre la péniche, après que celle-ci ait été déstabilisée par un remous. À partir de là, l’auteur décrit rapidement la vie de Heikichi Yamamura qui, visiblement, n’a jamais été très sage, a eu tendance à mentir sans cesse. Il ressemblait à un bouffon, nous dit Akutagawa, c’était un ivrogne invétéré, un menteur. Après avoir lu son parcours de vie, on a du mal à regretter sa mort.

* « Le doute » (p. 35-69). C’est la nouvelle que j’ai préférée. Un intellectuel, le narrateur, est invité à prononcer des conférence de morale pratique dans une ville de province. Il a demandé à loger à l’écart et à être exempté de tous les rites de réception usuels. Il savoure sa tranquillité, les après-midis, après avoir donné ses conférences le matin. Un après-midi, un étranger pénètre dans sa chambre et lui confie un lourd secret. Lors du tremblement de terre de 1921, la ville dans laquelle il habitait avait été complètement détruite. Il avait échappé par miracle à l’effondrement de sa maison, mais sa femme était restée coincée sous une poutre. Malgré tous ses efforts, il n’était pas parvenu à la libérer. Or, comme un incendie se rapprochait dangereusement, il s’était énervé, avait paniqué et, sous le coup de la peur qui l’assaillait, n’avait rien trouvé de mieux à faire que de tuer sa femme à coup de tuiles, pensant qu’ainsi il lui épargnerait les terribles souffrances qu’allait provoquer le fait d’être brûlée vive. Quelques temps plus tard, dans la salle des professeurs du lycée où il enseignait, il entendit un de ses collègues se rappeler qu’à la suite du terrible tremblement de terre, une femme, restée coincée sous une énorme poutre, avait été miraculeusement sauvée parce que l’incendie qui a ravagé la ville, après le tremblement de terre, avait réduit en cendres la poutre et que la femme avait pu ainsi être sauvée. L’homme bascule alors dans une sorte de folie, de détresse, de mélancolie. Des amis, des proches tentent de l’en faire sortir et le poussent à se marier. Mais il en éprouve tellement de honte qu’il abandonne au dernier moment et avoue à tous « je suis un criminel », sans préciser de quel crime il s’agit. Et s’il est venu raconter tout cela au professeur-narrateur, c’est pour lui demander son avis : n’y a-t-il pas un monstre qui sommeille en nous et peut à tout moment se réveiller pour nous faire commettre des crimes imprescriptibles ?

* « Le wagonnet » raconte l’histoire d’un jeune garçon, Ryôhei, fasciné par le travail de construction d’un chemin de fer dans son village. Et en particulier, par les wagonnets qui servent à transporter les matériaux de remblai. Un jour, en cachette, avec deux autres garçons, ils s’amusent à glisser le long d’une pente avec l’un des wagonnets, mais se font surprendre et gronder. Un autre jour, le narrateur, alors âgé de huit ans, ose demander à deux jeunes ouvriers s’il peut les aider à pousser le wagonnet. Ceux-ci acceptent et tous les trois font monter l’engin jusqu’à la prochaine descente. Là, les ouvriers font monter le gamin avec eux et tous trois se laissent porter par la gravité et ainsi de suite sur plusieurs kilomètres, jusqu’à ce que les ouvriers disent au garçon de rentrer chez lui maintenant, car eux vont dormir dans la maison de thé au bord de laquelle ils se sont arrêté. Le gamin est alors paniqué parce que le crépuscule arrive. Il se met à courir le plus vite possible, mort de trouille, passe par des crises de panique, se déleste de plusieurs vêtements, jusqu’à arriver à son village puis à sa maison. Et éclate en sanglots intarissables. Ses parents ont beau l’interroger sur les raisons de son retard et de son état, il garde le silence.

À un premier niveau, ces trois nouvelles donnent à voir une palette de situations et d’événements caractéristiques de la société japonaises du début du XXe siècle. Empreinte de fêtes traditionnelles en l’honneur de la nature, sujette aux tremblements de terre et aux incendies qu’ils déclenchent, se transformant rapidement avec le développement des chemins de fer, mélange donc de traditions et de modernité. Mais ces trois récits présentent aussi trois facettes sophistiquées de la fragilité de l’existence et des risques que l’on prend à chaque instant, quelle que soit notre intention : faire le pitre, se saouler (le masque) ; agir pour le bien de ses proches (le doute) ; partir, insouciant, à l’aventure (le wagonet). Comment être sûr de prendre les bonnes décisions – commettre un crime pour éviter qu’une personne souffre ? Peut-on apprendre de ses erreurs – le petit garçon évitera-t-il dorénavant de partir à l’aventure ? Pourquoi sommes-nous si vulnérables – face aux catastrophes naturelles, par exemple, un tremblement de terre, un incendie ? Qui peut nous guider pour nous montrer la voie – le professeur saura-t-il apporter une réponse au mari torturé par sa culpabilité ?

Autant d’interrogations et d’interprétations possibles, que peut faire émerger la juxtaposition de ces trois textes, juxtaposition à laquelle l’éditeur a donné le nom – vague inquiétude – du dernier signe qu’Akutagawa a laissé avant de se suicider.

* « Le masque » (p. 15-33), que je trouve le moins intéressant, décrit les conditions dans lesquelles un homme porteur d’un masque hyottoko [masque grotesque d’homme à la bouche grimaçante avec un œil plus grand que l’autre] meurt à 45 ans lors d’une fête. Plus précisément, il s’agit d’une fête rituelle appelée le hanami ou fête de contemplation des fleurs. Des spectateurs placés sur un pont regardent passer les bateaux de cérémonie, essentiellement des péniches. Sur l’une d’elle, un homme portant un masque, visiblement ivre, fait le pitre en dansant et amuse ainsi la galerie. Il est tellement ivre qu’il meurt en se cognant contre la péniche, après que celle-ci ait été déstabilisée par un remous. À partir de là, l’auteur décrit rapidement la vie de Heikichi Yamamura qui, visiblement, n’a jamais été très sage, a eu tendance à mentir sans cesse. Il ressemblait à un bouffon, nous dit Akutagawa, c’était un ivrogne invétéré, un menteur. Après avoir lu son parcours de vie, on a du mal à regretter sa mort.

* « Le doute » (p. 35-69). C’est la nouvelle que j’ai préférée. Un intellectuel, le narrateur, est invité à prononcer des conférence de morale pratique dans une ville de province. Il a demandé à loger à l’écart et à être exempté de tous les rites de réception usuels. Il savoure sa tranquillité, les après-midis, après avoir donné ses conférences le matin. Un après-midi, un étranger pénètre dans sa chambre et lui confie un lourd secret. Lors du tremblement de terre de 1921, la ville dans laquelle il habitait avait été complètement détruite. Il avait échappé par miracle à l’effondrement de sa maison, mais sa femme était restée coincée sous une poutre. Malgré tous ses efforts, il n’était pas parvenu à la libérer. Or, comme un incendie se rapprochait dangereusement, il s’était énervé, avait paniqué et, sous le coup de la peur qui l’assaillait, n’avait rien trouvé de mieux à faire que de tuer sa femme à coup de tuiles, pensant qu’ainsi il lui épargnerait les terribles souffrances qu’allait provoquer le fait d’être brûlée vive. Quelques temps plus tard, dans la salle des professeurs du lycée où il enseignait, il entendit un de ses collègues se rappeler qu’à la suite du terrible tremblement de terre, une femme, restée coincée sous une énorme poutre, avait été miraculeusement sauvée parce que l’incendie qui a ravagé la ville, après le tremblement de terre, avait réduit en cendres la poutre et que la femme avait pu ainsi être sauvée. L’homme bascule alors dans une sorte de folie, de détresse, de mélancolie. Des amis, des proches tentent de l’en faire sortir et le poussent à se marier. Mais il en éprouve tellement de honte qu’il abandonne au dernier moment et avoue à tous « je suis un criminel », sans préciser de quel crime il s’agit. Et s’il est venu raconter tout cela au professeur-narrateur, c’est pour lui demander son avis : n’y a-t-il pas un monstre qui sommeille en nous et peut à tout moment se réveiller pour nous faire commettre des crimes imprescriptibles ?

* « Le wagonnet » raconte l’histoire d’un jeune garçon, Ryôhei, fasciné par le travail de construction d’un chemin de fer dans son village. Et en particulier, par les wagonnets qui servent à transporter les matériaux de remblai. Un jour, en cachette, avec deux autres garçons, ils s’amusent à glisser le long d’une pente avec l’un des wagonnets, mais se font surprendre et gronder. Un autre jour, le narrateur, alors âgé de huit ans, ose demander à deux jeunes ouvriers s’il peut les aider à pousser le wagonnet. Ceux-ci acceptent et tous les trois font monter l’engin jusqu’à la prochaine descente. Là, les ouvriers font monter le gamin avec eux et tous trois se laissent porter par la gravité et ainsi de suite sur plusieurs kilomètres, jusqu’à ce que les ouvriers disent au garçon de rentrer chez lui maintenant, car eux vont dormir dans la maison de thé au bord de laquelle ils se sont arrêté. Le gamin est alors paniqué parce que le crépuscule arrive. Il se met à courir le plus vite possible, mort de trouille, passe par des crises de panique, se déleste de plusieurs vêtements, jusqu’à arriver à son village puis à sa maison. Et éclate en sanglots intarissables. Ses parents ont beau l’interroger sur les raisons de son retard et de son état, il garde le silence.

À un premier niveau, ces trois nouvelles donnent à voir une palette de situations et d’événements caractéristiques de la société japonaises du début du XXe siècle. Empreinte de fêtes traditionnelles en l’honneur de la nature, sujette aux tremblements de terre et aux incendies qu’ils déclenchent, se transformant rapidement avec le développement des chemins de fer, mélange donc de traditions et de modernité. Mais ces trois récits présentent aussi trois facettes sophistiquées de la fragilité de l’existence et des risques que l’on prend à chaque instant, quelle que soit notre intention : faire le pitre, se saouler (le masque) ; agir pour le bien de ses proches (le doute) ; partir, insouciant, à l’aventure (le wagonet). Comment être sûr de prendre les bonnes décisions – commettre un crime pour éviter qu’une personne souffre ? Peut-on apprendre de ses erreurs – le petit garçon évitera-t-il dorénavant de partir à l’aventure ? Pourquoi sommes-nous si vulnérables – face aux catastrophes naturelles, par exemple, un tremblement de terre, un incendie ? Qui peut nous guider pour nous montrer la voie – le professeur saura-t-il apporter une réponse au mari torturé par sa culpabilité ?

Autant d’interrogations et d’interprétations possibles, que peut faire émerger la juxtaposition de ces trois textes, juxtaposition à laquelle l’éditeur a donné le nom – vague inquiétude – du dernier signe qu’Akutagawa a laissé avant de se suicider.

Devenu classique avec le film du même nom, je m'attendais à un texte âpre ou à défaut poétique, j'ai eu 4 nouvelles bien trop courtes dont celle que le film adapte n'est pas Rashomon.

J'ai trouvé l'ensemble trop bref, trop lié au goût de l'auteur pour la culture et la tradition. Ça se lit mais j'attendais autre chose que ce côté "conte", du coup je ne me suis pas sentie investie par ma lecture.

Ma nouvelle préférée fut "Dans le fourré", celle qui a inspiré le film, avec ses différents témoins et leurs témoignages offrant une belle pluralité de point de vue. Mais ça reste daté et trop court à mon goût.

J'ai trouvé l'ensemble trop bref, trop lié au goût de l'auteur pour la culture et la tradition. Ça se lit mais j'attendais autre chose que ce côté "conte", du coup je ne me suis pas sentie investie par ma lecture.

Ma nouvelle préférée fut "Dans le fourré", celle qui a inspiré le film, avec ses différents témoins et leurs témoignages offrant une belle pluralité de point de vue. Mais ça reste daté et trop court à mon goût.

J'adore la littérature japonaise. Je tombe toujours sur des petits romans ou des nouvelles d'une douceur incroyable, et d'une jolie poésie, même si parfois les textes racontent des choses tristes. J'ai bien aimé la structure de "la vie d'un idiot", mais c'est parce que j'ai lu la biographie d'Akutagawa avant de m'attaquer à son dernier texte écrit avant son décès. Du coup, j'ai "compris" son texte. Mais je l'ai trouvé sans saveur. Sans émotions. Vraiment dommage compte tenu du contexte de son écriture...

Lire un livre parce que le personnage de Ghost Dog de Jim Jarmusch en parle. Rashomon nous propose une multiplicité des points de vue. Tous les personnages sont témoins d'un meurtre mais aucun n'a vu exactement la même chose. La vérité peut-elle ne pas être subjective ?

Rashômon et trois autres contes/Ryûnosuke Akutagawa

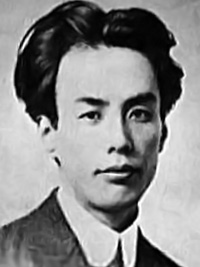

Né à Tôkyô en 1892, Ryûnosuke Akatagawa s'est donné la mort à l'aube du 24 juillet 1927 en absorbant du cyanure. Il fut reconnu comme une figure majeure de la littérature moderne de son pays. Paru en 1965, ce recueil est représentatif de l ‘oeuvre de Akutagawa. Sa mère étant internée en asile psychiatrique, il fut adopté par la famille de celle-ci et imprégné de culture traditionnelle. Dès l'âge de neuf ans il connaissait les classiques de la littérature japonaise et chinoise. Plus tard, il se passionna pour la littérature anglaise et française et traduisit aussi bien Yeats que Anatole France en japonais. Homme de vaste culture, Akutagawa allia les cultures occidentale et orientale et fut toujours animé d'un souci obsessionnel pour la perfection. Il révère l'antique simplicité des anciens contes japonais, mais admire la manière sèche et détachée de conteurs tels que Mérimée et A.France. Pour lui, la littérature est un métier, un art et non un mode d'existence.

Rashômon fut publié en 1915. L'histoire, qui se passe à Kyôto est celle d'un miséreux qui dans le dénuement le plus total hésite entre voler ou mourir de faim. Alors qu'il s'abrite de la pluie il découvre une vieille femme, elle-même très pauvre, en train d'arracher les cheveux des cadavres pour confectionner des perruques. La morale triomphera-t-elle du besoin ? La forme du conte convient parfaitement à Akutagawa car elle exige d'être élaborée, condensée et ciselée à l'extrême, et c'est exactement ce que l'on observe dans ce bref récit. Pour ce qui est du fond, l'émotion engendrée est de nature purement esthétique.

« Figures Infernales », le second conte plus long, fut publié en 1918, et reprend un thème évoqué au XIIIe siècle. Yoshihidé est peintre il va consacrer une partie de sa vie à peindre un paravent qu'il destine au Seigneur de la province. Ce qui frappe dans ce texte, c'est le détachement avec lequel l'écriture de l'auteur décrit les scènes tragiques ou horrifiques peintes sur le paravent. Pour la réalisation de la dernière partie du Paravent des Figures Infernales, le Seigneur exige que soit représenté son char transportant une jolie femme en train de brûler. Une atrocité de plus que le peintre se prépare à reproduire avec délectation. Mais une surprise l'attend…

« le Fourré » date de 1922 et relate les successives dépositions de témoins d'un meurtre devant le lieutenant de police. Des versions contradictoires font que le lecteur se demande où est la vérité. Une nouvelle magistrale.

Enfin « Gruau d'ignames » met en scène un pauvre hère, le nommé Goï, ancien sous-officier qui est la risée de tout le monde. Il a un désir et un seul : manger de ce plat royal qu'est le gruau d'ignames à la cannelle. Il arrive parfois qu'un homme consacre sa vie entière à un désir qu'il ne pourra peut-être jamais réaliser. Et celui qui se moque d'une telle illusion ne connaît rien à la vie. Goï va passer de l'espoir au désespoir, de la convoitise au doute, de la peur à la résignation et de l'impatience à l'inquiétude. Un conte au style particulièrement original et parfaitement ciselé. Un recueil qui plaira aux amateurs de littérature japonaise classique.

Bien qu'il soit devenu l'homonyme du film Rashomon d'Akira Kurosawa en 1950, il ne reprend que quelques éléments de l'histoire originale, comme le vol du kimono et la zone grise morale entre la mort et le vol comme tactique de survie. Le nom "Rashômon" lui-même vient d'une pièce de théâtre japonaise Noh (vers 1420), dont le titre correct, "Rajomon", a été modifié pour remplacer le dernier caractère "jo" ("château") par "sho" ("vie »).L'intrigue elle-même est totalement différente de l'histoire d'Akutagawa.

Dans cette histoire, le narrateur joue le rôle moderniste de présenter la conscience du serviteur du début à la fin. En fait, de nombreux événements sont motivés par l'interprétation que fait le narrateur des pensées du serviteur plutôt que par ses actions. Il s'agit de l'œuvre la plus courte d'Akutagawa et reste pourtant l'une de ses histoires les plus durables en raison de son récit complexe et nuancé du dilemme éthique auquel de nombreuses personnes sont confrontées en période de pauvreté.

Comme c'est typique du style d'Akutagawa, il fournit moins de réponses que de questions. Un serviteur qui a servi un samouraï pendant la majeure partie de sa vie doit bien connaître le code de conduite du samouraï, qui est très strict. En fait, l’une des caractéristiques clés du code est d’affronter la mort sans hésitation lorsque cela est nécessaire. Mais dans ce cas, Akutagawa permet au serviteur d'avoir une réaction émotionnelle face à un acte qui semble mauvais. C'est une exagération de l'acte qu'il pensait déjà commettre, le vol. La femme qui s’arrache les cheveux déshonore non seulement les morts de ceux qu’elle vole, mais elle néglige également la valeur possible de la vie humaine dans son ensemble. Le serviteur considère le vol des morts comme une atrocité pire que le vol des vivants, c'est pourquoi ses actions sont plus honorables que les siennes.

La femme, dont la rationalisation n’est donnée que par la menace qui pèse sur sa vie, admet qu’il s’agit d’un acte mauvais mais nécessaire. Cela ne fait de mal que de ternir l’honneur des morts. Quel autre choix a-t-elle ? C'est véritablement un choix entre la vie désenchantée et la mort. Le code de conduite des samouraïs s’applique-t-il lorsque la situation devient si désastreuse ? Y a-t-il des valeurs morales qui survivent dans une misère abjecte ? Par ailleurs, la rationalisation des actions survit-elle dans ce domaine inférieur ? Pour la servante, c'est un grand pas de devenir un voleur, mais la femme semblait comprendre qu'elle n'avait pas d'autre choix au départ. Pendant ce temps, la pluie et l’obscurité imprègnent le film, donnant à cette histoire un côté déprimé et pessimiste.

Dans cette histoire, le narrateur joue le rôle moderniste de présenter la conscience du serviteur du début à la fin. En fait, de nombreux événements sont motivés par l'interprétation que fait le narrateur des pensées du serviteur plutôt que par ses actions. Il s'agit de l'œuvre la plus courte d'Akutagawa et reste pourtant l'une de ses histoires les plus durables en raison de son récit complexe et nuancé du dilemme éthique auquel de nombreuses personnes sont confrontées en période de pauvreté.

Comme c'est typique du style d'Akutagawa, il fournit moins de réponses que de questions. Un serviteur qui a servi un samouraï pendant la majeure partie de sa vie doit bien connaître le code de conduite du samouraï, qui est très strict. En fait, l’une des caractéristiques clés du code est d’affronter la mort sans hésitation lorsque cela est nécessaire. Mais dans ce cas, Akutagawa permet au serviteur d'avoir une réaction émotionnelle face à un acte qui semble mauvais. C'est une exagération de l'acte qu'il pensait déjà commettre, le vol. La femme qui s’arrache les cheveux déshonore non seulement les morts de ceux qu’elle vole, mais elle néglige également la valeur possible de la vie humaine dans son ensemble. Le serviteur considère le vol des morts comme une atrocité pire que le vol des vivants, c'est pourquoi ses actions sont plus honorables que les siennes.

La femme, dont la rationalisation n’est donnée que par la menace qui pèse sur sa vie, admet qu’il s’agit d’un acte mauvais mais nécessaire. Cela ne fait de mal que de ternir l’honneur des morts. Quel autre choix a-t-elle ? C'est véritablement un choix entre la vie désenchantée et la mort. Le code de conduite des samouraïs s’applique-t-il lorsque la situation devient si désastreuse ? Y a-t-il des valeurs morales qui survivent dans une misère abjecte ? Par ailleurs, la rationalisation des actions survit-elle dans ce domaine inférieur ? Pour la servante, c'est un grand pas de devenir un voleur, mais la femme semblait comprendre qu'elle n'avait pas d'autre choix au départ. Pendant ce temps, la pluie et l’obscurité imprègnent le film, donnant à cette histoire un côté déprimé et pessimiste.

Ryûnosuke Akutagawa, conteur saturnien

L'auteur japonais, dont le conte fut adapté au cinéma, défendait, face aux attaques de Tanizaki, la primauté du style sur le fond d'une intrigue. Cette controverse peina grandement Ryûnosuke Akutagawa, déjà fragile mentalement et qui décida de mourir à trente-cinq ans, atteint de ce même spleen littéraire nippon qui frappera Kawabata et Mishima après lui.

"Il arrive parfois qu'un homme consacre sa vie entière à un désir qu'il ne pourra peut-être jamais réaliser. Celui qui se moque d'une telle illusion ne connaît rien à la vie."

Des intrigues dans ces nouvelles il y en a bien sûr. Mais il est indéniable que ces contes, inspirés des histoires du Japon médiéval, sont d'un grand intérêt esthétique. le narrateur s'invite avec cocasserie dans la narration et nous fait parfois sentir l'atelier de l'écrivain, substituant, sous nos yeux, une phrase à une autre pour toucher au plus juste de ses descriptions.

Rashômon et les autres contes comportent une dimension fantastique mais elle reste à la marge. le fantastique n'est pas rédempteur. Ce n'est pas la magie démoniaque qui arriverait un peu comme un cheveu sur la soupe pour endosser la cruauté, l'acte gratuit, l'inqualifiable, la perfidie et satisfaire illusoirement le lecteur. Ceux sont les hommes qui sont et restent seuls responsables.

La longue nouvelle centrale, qui retrace la composition du paravent des “Figures Infernales” par un peintre de cour consentant à d'abjects sacrifices pour le lucre de l'art, me rappelle les descriptions de Marguerite Yourcenar. L'académicienne campe un autre artiste pour qui tout est matériau pour son Art qui passe avant le reste dans “Comment Wang Fô fut sauvé” tiré de ses Nouvelles Orientales. Yourcenar a t-elle lu Akutagawa ? Troublant parallèle qui vient conforter cette vision de l'oeuvre qui consomme et qui consume, tragiquement reflétée dans la biographie de l'auteur… “rien n'est plus triste que cette tristesse” écrivit le poète japonais Chuya Nakahara, la beauté est peut-être la politesse de la tristesse en littérature.

Qu'en pensez-vous ?

L'auteur japonais, dont le conte fut adapté au cinéma, défendait, face aux attaques de Tanizaki, la primauté du style sur le fond d'une intrigue. Cette controverse peina grandement Ryûnosuke Akutagawa, déjà fragile mentalement et qui décida de mourir à trente-cinq ans, atteint de ce même spleen littéraire nippon qui frappera Kawabata et Mishima après lui.

"Il arrive parfois qu'un homme consacre sa vie entière à un désir qu'il ne pourra peut-être jamais réaliser. Celui qui se moque d'une telle illusion ne connaît rien à la vie."

Des intrigues dans ces nouvelles il y en a bien sûr. Mais il est indéniable que ces contes, inspirés des histoires du Japon médiéval, sont d'un grand intérêt esthétique. le narrateur s'invite avec cocasserie dans la narration et nous fait parfois sentir l'atelier de l'écrivain, substituant, sous nos yeux, une phrase à une autre pour toucher au plus juste de ses descriptions.

Rashômon et les autres contes comportent une dimension fantastique mais elle reste à la marge. le fantastique n'est pas rédempteur. Ce n'est pas la magie démoniaque qui arriverait un peu comme un cheveu sur la soupe pour endosser la cruauté, l'acte gratuit, l'inqualifiable, la perfidie et satisfaire illusoirement le lecteur. Ceux sont les hommes qui sont et restent seuls responsables.

La longue nouvelle centrale, qui retrace la composition du paravent des “Figures Infernales” par un peintre de cour consentant à d'abjects sacrifices pour le lucre de l'art, me rappelle les descriptions de Marguerite Yourcenar. L'académicienne campe un autre artiste pour qui tout est matériau pour son Art qui passe avant le reste dans “Comment Wang Fô fut sauvé” tiré de ses Nouvelles Orientales. Yourcenar a t-elle lu Akutagawa ? Troublant parallèle qui vient conforter cette vision de l'oeuvre qui consomme et qui consume, tragiquement reflétée dans la biographie de l'auteur… “rien n'est plus triste que cette tristesse” écrivit le poète japonais Chuya Nakahara, la beauté est peut-être la politesse de la tristesse en littérature.

Qu'en pensez-vous ?

Un petit recueil du grand Akutagawa. La qualité de ces trois histoires monte crescendo. La première, « le masque », dévoile le joli plan-tableau d'un Japon fluvial en fête… où la mort surgit grotesquement. On observe des relents de Poe et de son démon de la perversité, qui se confirment dans la nouvelle suivante, « le doute ». Akutagawa y confronte un personnage poesque au regard silencieux et compatissant du bodhisattva Kannon, via la médiation d'un narrateur/confesseur. Disciple de Natsume Soseki, Akutagawa met ainsi en scène un savoureux choc des cultures, révélateur du (pauvre) coeur des hommes. Pour finir, en quelques pages seulement, la dérive d'un wagonnet fait renaître la terreur enfantine d'un espace trop grand, qui entre progressivement en résonance avec une angoisse métaphysique beaucoup plus vaste et temporellement étendue, comme si le fracas du wagon sur les rails se retrouvait amplifié par la maîtrise d'un style très économe, mais riche en images crépusculaires. Si Akutagawa demeure très japonais dans son écriture il n'en est pas moins tourné vers l'occident dans les thèmes abordés, au point que la préface voit en lui un cousin nippon de Guy de Maupassant, guetté par la même menace invisible.

Un homme sans le sou se réfugie sous la porte Rashō de Kyoto devenue un charnier.

Comment va-t-il s’en sortir ?

Il aperçoit une femme dans la plus grande précarité voler des cheveux sur des corps sans vie.

Devra-t-il lui aussi voler ou dépouiller les cadavres pour survivre ?

Avis :

Un court texte sombre et cinglant qui confronte et explore la morale face à la survie.

Lien : https://delicesdelivres.go.y..

Comment va-t-il s’en sortir ?

Il aperçoit une femme dans la plus grande précarité voler des cheveux sur des corps sans vie.

Devra-t-il lui aussi voler ou dépouiller les cadavres pour survivre ?

Avis :

Un court texte sombre et cinglant qui confronte et explore la morale face à la survie.

Lien : https://delicesdelivres.go.y..

Légère déception de lire, c'est nouvelles, je ne connaissais pas du tout l'auteur, je m'attendais à plus de folklore et autre histoire de yokai.

Mais la plupart des histoires tiennent bien plus des contes de Dickens ou des frères Grimm.

Pas toujours évident de tout comprendre avec une culture et des mesures qui ne sont pas les nôtres mais les histoires son sympathique et reste agréable à lire mais sans devenir un incontournable des livre de contes.

Mais la plupart des histoires tiennent bien plus des contes de Dickens ou des frères Grimm.

Pas toujours évident de tout comprendre avec une culture et des mesures qui ne sont pas les nôtres mais les histoires son sympathique et reste agréable à lire mais sans devenir un incontournable des livre de contes.

Une relecture plaisante de mon côté. Certains contes m'ont davantage plu que d'autres, je suis parfois un peu perdu avec les allusions à la culture japonaise mais il y a une ambiance qui se dégage de ses récits que j'ai trouvé agréable. Je pense même avoir préfère cette deuxième lecture par rapport à ma première découverte de ses textes il y a quelques mois de cela.

JJ'ai lu ce recueil peu joyeux avant de connaitre l'auteur Ryūnosuke Akutagawa (1892 -1927). Akutugawa reconnu au Japon comme un grand écrivain faisait partie du groupe des écrivains japonaises du début du 20e siècle qui déploraient la modernisation de la société japonaise qui a suivi la restauration de Meiji en 1868. Bref, Akutugawa croyait détester la vie moderne mais en fait il détestait la vie tout court. Ill a consacré sa vie non à l'amour mais à son suicide qu'il a finalement effectué à l'âge de 35 ans. Son obsession avec le suicide rend les histoires d'amours malheureux deux fois plus tristes.

Le premier conte, "Les Poupées" est banal à pleurer mais extrêmement bien fait. La narratrice s'en veut à son père, sa mère et son frère d'avoir vendu l'ensemble familial des poupées du festival "Hina Matsuri". Les poupées ne sont pas de jouets. Faites pour être exposées, elles représentent les membres de la cour impériale et ont une valeur plutôt religieuse. Dans la dèche, la famille les vend au nom de la modernité; la narratrice est la seule à s'y opposer. Elle va apprendre bien des années après que l'acquéreur, un anglais, avait donné les poupées à sa fille qui les avait toutes détruits. La narratrice refuse de pardonner aux membres de la famille leur geste ignoble même après leurs morts.

Le deuxième conte. "Un crime moderne", raconte l'histoire d'un médecin aux moyens modestes qui perd la femme qu'il aime à un homme très riche. Quand le médecin apprend que le mari de sa bien-aimée est un coureur de putes, il est outré. Il le tue. Aux yeux d'Akutagawa son héros a fait un excellent coup contre la modernité.

Le protagoniste du troisième conte, "Un mari moderne" veut être à tout prix un homme moderne. Il veut un mariage d'amour et rejette tout partie qui semble présenter des avantages matériaux. Sa femme le trompe immédiatement. Il ne veut pas la divorcer parce qu'il respecte son désir moderne de chercher l'amour parfait. Quand elle trompe son amant, le mari décide qu'elle est tout simplement une femme de mauvaises mœurs et la divorce. L'auteur blâme le mouvement féministe pour l'immoralité de l'épouse.

Le quatrième conte, "La magicienne" est le seul où Akutagawa semble admettre que les choses peuvent bien finir dans la vie. Le héros veut sortir sa femme des griffes d'une sorcière ou magicienne. Son plan échoue mais la magicienne meurt providentiellement. C'est un dénouement est très surprenant pour un auteur si profondément pessimiste.

"L'Automne" le cinquième et dernier conte est parfaitement larmoyant. Deux sœurs sont amoureuses du même homme. L'ainée renonce à l'homme qu'elle aime. Le bonheur de sa cadette la rend malheureuse pour le reste de sa vie.

Le premier conte, "Les Poupées" est banal à pleurer mais extrêmement bien fait. La narratrice s'en veut à son père, sa mère et son frère d'avoir vendu l'ensemble familial des poupées du festival "Hina Matsuri". Les poupées ne sont pas de jouets. Faites pour être exposées, elles représentent les membres de la cour impériale et ont une valeur plutôt religieuse. Dans la dèche, la famille les vend au nom de la modernité; la narratrice est la seule à s'y opposer. Elle va apprendre bien des années après que l'acquéreur, un anglais, avait donné les poupées à sa fille qui les avait toutes détruits. La narratrice refuse de pardonner aux membres de la famille leur geste ignoble même après leurs morts.

Le deuxième conte. "Un crime moderne", raconte l'histoire d'un médecin aux moyens modestes qui perd la femme qu'il aime à un homme très riche. Quand le médecin apprend que le mari de sa bien-aimée est un coureur de putes, il est outré. Il le tue. Aux yeux d'Akutagawa son héros a fait un excellent coup contre la modernité.

Le protagoniste du troisième conte, "Un mari moderne" veut être à tout prix un homme moderne. Il veut un mariage d'amour et rejette tout partie qui semble présenter des avantages matériaux. Sa femme le trompe immédiatement. Il ne veut pas la divorcer parce qu'il respecte son désir moderne de chercher l'amour parfait. Quand elle trompe son amant, le mari décide qu'elle est tout simplement une femme de mauvaises mœurs et la divorce. L'auteur blâme le mouvement féministe pour l'immoralité de l'épouse.

Le quatrième conte, "La magicienne" est le seul où Akutagawa semble admettre que les choses peuvent bien finir dans la vie. Le héros veut sortir sa femme des griffes d'une sorcière ou magicienne. Son plan échoue mais la magicienne meurt providentiellement. C'est un dénouement est très surprenant pour un auteur si profondément pessimiste.

"L'Automne" le cinquième et dernier conte est parfaitement larmoyant. Deux sœurs sont amoureuses du même homme. L'ainée renonce à l'homme qu'elle aime. Le bonheur de sa cadette la rend malheureuse pour le reste de sa vie.

Ryûnosuke Akutagawa (1892-1927) était un écorché vif dans une époque troublée. Dans ce recueil qui contient neuf textes, on suit son cheminement intérieur et littéraire jusqu'à son suicide, qui coïncide avec la fin de l'ère Taisho. Akutagawa demeure le maître du récit court au Japon.

1.Le recueil s'ouvre sur un texte lyrique « L'eau du fleuve »que l'écrivain a composé alors qu'il était simple étudiant. Il s'apparente à un poème en prose avec des descriptions mélancoliques, reflet de son âme déjà tourmentée.

2.Suit une nouvelle historique « Un jour, Oishi Kuranosuke » composée en 1917. Il reprend une légende, celle des 47 rônin et raconte leur fin. Ils viennent de commettre leur vengeance et sont assignés à résidence en attendant que le shogun décide de leur sort. Il fait beau, on plaisante mais peu à peu, le grand Oishi Kuranosuke sombre dans la morosité car il se met à penser aux félonies, aux jalousies des uns et des autres et puis il ne se reconnaît pas dans l'image enjolivée que les autres ont de lui. A la fin du récit on retrouve la même description qu'au début mais notre perception, qui épouse celle d'Oishi a changé.

3. Lande morte. Un texte fictif fameux. le grand poète Basho est mort. Akutagawa imagine les réactions de ses cinq disciples. On s'attend à cinq variations sur leur douleur. On a cinq variations sur leur égoïsme. Même Jôsô « ce dévoué Jôsô des monastères zen »est envahi par une profonde sérénité, la triste et voluptueuse jouissance » d'être délivré. Akutagawa s'est-il senti aussi secrètement libéré à la mort de son maître Natsume Soseki ?

4. Les Mandarines. (1919) est un texte personnel très beau et construit magistralement. le narrateur est d'humeur morose dans un triste train de banlieue. Une petite paysanne est poussée dans le compartiment. Son apparence le dégoûte. Elle essaie maladroitement d'ouvrir la fenêtre et ses efforts renforcent le dégôut du narrateur devant » l'absurdité, la vulgarité, la monotonie de la vie humaine ». Au milieu du tunnel, elle parvient enfin à ouvrir la fenêtre et il croit étouffer en recevant la suie dans la figure. Il s'apprête à la rabrouer vertement quand elle lance quelques mandarines qu'elle tenait cachées sous sa blouse par la fenêtre… La perception du narrateur-auteur change alors. Les descriptions, les couleurs du temps, le portrait de la petite et les réflexions du narrateur sont construits symétriquement par rapport à l'événement.

5. le bal (1919) est un récit ironique. Nous sommes dans la bonne société le soir du 3 novembre 1886. Une jeune Japonaise Akiko vêtue comme une Pompadour croise le regard d' un officier français. « Sa robe de bal rose tendre, le ruban bleu pâle élégamment noué autour de son couet, dans sa chevelure de jais, cette rose au doux parfum » Vous aurez peut-être reconnu dans ce pastiche un écrivain français très en vogue à la fin du XIXème siècle. Akutagawa se moque des Japonais qui singent les occidentaux sans se rendre compte de leur ridicule et en même temps des préjugés exotiques des occidentaux sur les Japonais tout aussi ridicules.

6. Extraits du carnet de notes de Yasukichi (1923). le texte est très expérimental et donc déroutant. Yasukichi est un double de l'auteur sans doute et rappelle également le personnage des Mandarines. Il est imbu de sa personne et ne se supporte guère. le carnet est constitué de cinq fragments, cinq instantanés de vie.

7. Bord de mer(1925) Dans ce texte poétique , l'auteur expérimente la "touche lente". Aucun événement narratif d'importance mais une atmosphère intense qui mêle rêve et réalité. le narrateur contemple un étang ooù se mire la lune. Quelqu'un l'appelle...

8. Engrenage (1927, publication posthume).

C'est un récit à la première personne. le narrateur Monsieur A est un écrivain célèbre. Dans un taxi, son compagnon de voyage, un rondouillard à barbiche, lui apprend qu'un fantôme en manteau de pluie hante une propriété. le narrateur n'y prête guère attention, mais bientôt, il voit un manteau de pluie, à la gare, dans les rues qui lui semble être l'ange de la mort. Dès lors les hallucinations morbides s'enchaînent qu'il affronte d'abord avec calme avant que la honte et l'angoisse ne le submergent.

Ce qui apparaît d'abord comme une simple histoire de fantôme devient le récit bouleversant et extrêmement précis des souffrances du narrateur-auteur. Il scrute les mauvais présages dans des objets ou de simples couleurs, le rouge et le noir lui rappelle l'Enfer, il a des hallucinations visuelles et auditives impressionnantes (rires narquois, chuchotements dans la nuit). Il se voit dans un miroir déformant et un engrenage flotte dans ses yeux. le récit évoque Gogol, Poe, Dante, Maupassant (Le Horla), Sternberg, Dostoïevski et bien d'autres. La littérature semble avoir nourri la bête qui le rongeait depuis l' enfance.

9. La vie d'un idiot, (1927. Publication posthume). le journal d'un idiot est composé de 51 fragments poétiques que l'auteur rédigea en 1927 avant de se donner la mort. Ils sont écrits à la troisième personne. Akutagawa se met à distance et se regarde. On voit comme dans un film expressionniste, instantané par instantané, son cheminement littéraire et personnel. Chaque fragment porte un titre révélateur : 1 Époque... 2. Sa mère ...6. maladie. 9 cadavre...13 La mort du maître (Soseki) 17 Papillon...31 le grand tremblement de terre...49 Un cygne empaillé. 50 Prisonnier. 51 Défaite. Chaque fragment est magnifique, intense et marquant.

« La vie d'un idiot était achevée", quand il découvrit un cygne empaillé dans la boutique d'un antiquaire. L'oiseau était debout, le cou tendu, mais ses ailes jaunies étaient trouées par les mites. Songeant à sa vie, il sentit un sourire de dérision brouillé de larmes lui monter aux lèvres. La folie ou le suicide, c'est tout ce qui l'attendait. Il marchait, solitaire, dans les rues où tombait la nuit, résolu à attendre le destin qui, lentement, viendrait l'anéantir ». (49 Un cygne empaillé).

L'édition est accompagnée d'une préface et d'introductions éclairantes de la traductrice.

1.Le recueil s'ouvre sur un texte lyrique « L'eau du fleuve »que l'écrivain a composé alors qu'il était simple étudiant. Il s'apparente à un poème en prose avec des descriptions mélancoliques, reflet de son âme déjà tourmentée.

2.Suit une nouvelle historique « Un jour, Oishi Kuranosuke » composée en 1917. Il reprend une légende, celle des 47 rônin et raconte leur fin. Ils viennent de commettre leur vengeance et sont assignés à résidence en attendant que le shogun décide de leur sort. Il fait beau, on plaisante mais peu à peu, le grand Oishi Kuranosuke sombre dans la morosité car il se met à penser aux félonies, aux jalousies des uns et des autres et puis il ne se reconnaît pas dans l'image enjolivée que les autres ont de lui. A la fin du récit on retrouve la même description qu'au début mais notre perception, qui épouse celle d'Oishi a changé.

3. Lande morte. Un texte fictif fameux. le grand poète Basho est mort. Akutagawa imagine les réactions de ses cinq disciples. On s'attend à cinq variations sur leur douleur. On a cinq variations sur leur égoïsme. Même Jôsô « ce dévoué Jôsô des monastères zen »est envahi par une profonde sérénité, la triste et voluptueuse jouissance » d'être délivré. Akutagawa s'est-il senti aussi secrètement libéré à la mort de son maître Natsume Soseki ?

4. Les Mandarines. (1919) est un texte personnel très beau et construit magistralement. le narrateur est d'humeur morose dans un triste train de banlieue. Une petite paysanne est poussée dans le compartiment. Son apparence le dégoûte. Elle essaie maladroitement d'ouvrir la fenêtre et ses efforts renforcent le dégôut du narrateur devant » l'absurdité, la vulgarité, la monotonie de la vie humaine ». Au milieu du tunnel, elle parvient enfin à ouvrir la fenêtre et il croit étouffer en recevant la suie dans la figure. Il s'apprête à la rabrouer vertement quand elle lance quelques mandarines qu'elle tenait cachées sous sa blouse par la fenêtre… La perception du narrateur-auteur change alors. Les descriptions, les couleurs du temps, le portrait de la petite et les réflexions du narrateur sont construits symétriquement par rapport à l'événement.

5. le bal (1919) est un récit ironique. Nous sommes dans la bonne société le soir du 3 novembre 1886. Une jeune Japonaise Akiko vêtue comme une Pompadour croise le regard d' un officier français. « Sa robe de bal rose tendre, le ruban bleu pâle élégamment noué autour de son couet, dans sa chevelure de jais, cette rose au doux parfum » Vous aurez peut-être reconnu dans ce pastiche un écrivain français très en vogue à la fin du XIXème siècle. Akutagawa se moque des Japonais qui singent les occidentaux sans se rendre compte de leur ridicule et en même temps des préjugés exotiques des occidentaux sur les Japonais tout aussi ridicules.

6. Extraits du carnet de notes de Yasukichi (1923). le texte est très expérimental et donc déroutant. Yasukichi est un double de l'auteur sans doute et rappelle également le personnage des Mandarines. Il est imbu de sa personne et ne se supporte guère. le carnet est constitué de cinq fragments, cinq instantanés de vie.

7. Bord de mer(1925) Dans ce texte poétique , l'auteur expérimente la "touche lente". Aucun événement narratif d'importance mais une atmosphère intense qui mêle rêve et réalité. le narrateur contemple un étang ooù se mire la lune. Quelqu'un l'appelle...

8. Engrenage (1927, publication posthume).

C'est un récit à la première personne. le narrateur Monsieur A est un écrivain célèbre. Dans un taxi, son compagnon de voyage, un rondouillard à barbiche, lui apprend qu'un fantôme en manteau de pluie hante une propriété. le narrateur n'y prête guère attention, mais bientôt, il voit un manteau de pluie, à la gare, dans les rues qui lui semble être l'ange de la mort. Dès lors les hallucinations morbides s'enchaînent qu'il affronte d'abord avec calme avant que la honte et l'angoisse ne le submergent.

Ce qui apparaît d'abord comme une simple histoire de fantôme devient le récit bouleversant et extrêmement précis des souffrances du narrateur-auteur. Il scrute les mauvais présages dans des objets ou de simples couleurs, le rouge et le noir lui rappelle l'Enfer, il a des hallucinations visuelles et auditives impressionnantes (rires narquois, chuchotements dans la nuit). Il se voit dans un miroir déformant et un engrenage flotte dans ses yeux. le récit évoque Gogol, Poe, Dante, Maupassant (Le Horla), Sternberg, Dostoïevski et bien d'autres. La littérature semble avoir nourri la bête qui le rongeait depuis l' enfance.

9. La vie d'un idiot, (1927. Publication posthume). le journal d'un idiot est composé de 51 fragments poétiques que l'auteur rédigea en 1927 avant de se donner la mort. Ils sont écrits à la troisième personne. Akutagawa se met à distance et se regarde. On voit comme dans un film expressionniste, instantané par instantané, son cheminement littéraire et personnel. Chaque fragment porte un titre révélateur : 1 Époque... 2. Sa mère ...6. maladie. 9 cadavre...13 La mort du maître (Soseki) 17 Papillon...31 le grand tremblement de terre...49 Un cygne empaillé. 50 Prisonnier. 51 Défaite. Chaque fragment est magnifique, intense et marquant.

« La vie d'un idiot était achevée", quand il découvrit un cygne empaillé dans la boutique d'un antiquaire. L'oiseau était debout, le cou tendu, mais ses ailes jaunies étaient trouées par les mites. Songeant à sa vie, il sentit un sourire de dérision brouillé de larmes lui monter aux lèvres. La folie ou le suicide, c'est tout ce qui l'attendait. Il marchait, solitaire, dans les rues où tombait la nuit, résolu à attendre le destin qui, lentement, viendrait l'anéantir ». (49 Un cygne empaillé).

L'édition est accompagnée d'une préface et d'introductions éclairantes de la traductrice.

Akutagawa a quelque chose de magique dans son écriture. il manie l’art délicat de la nouvelle avec un rare talent, très tôt reconnu par Soseki.

S’il en a écrit quelque chose comme 150, bien peu ont été traduites en français et celles de ce livre l’ont été merveilleusement bien.

Il mêle volontiers le fantastique dans ses écrits et cela ne m’étonnerait pas qu’il ait influencé le célèbre Haruki Murakami avec alors malheureusement une certaine dilution de la force de l’écrit…

Akutagawa est peu connu en français et je ne peux que vous inviter à le découvrir !!

S’il en a écrit quelque chose comme 150, bien peu ont été traduites en français et celles de ce livre l’ont été merveilleusement bien.

Il mêle volontiers le fantastique dans ses écrits et cela ne m’étonnerait pas qu’il ait influencé le célèbre Haruki Murakami avec alors malheureusement une certaine dilution de la force de l’écrit…

Akutagawa est peu connu en français et je ne peux que vous inviter à le découvrir !!

Le 24 juillet 1927 Akutagawa Ryûnosuke se suicidait par absorption massive de barbituriques. Les deux textes de ce recueil ont été publiés après sa mort, la même année. Les thèmes en sont la folie, la littérature et la mort. Ils sont d'une intensité exceptionnelle.

Akutagawa est né en 1892. Neuf mois après sa naissance, il est confié à son oncle maternel car sa mère est devenue folle.

Il se nourrit de littérature, aussi bien de classiques chinois et japonais que de classiques occidentaux. Encore simple étudiant en Lettres, il traduit et écrit des nouvelles. En 1916 Sôseki publie la terrible nouvelle Rashomon et le Nez (Hana) dont il fait l'éloge, dans sa revue. Dès 1920 Akutagawa est un écrivain célèbre, apprécié du public et reconnu par ses pairs, tant il sait faire le lien entre les nostalgiques de la tradition et les modernes. Il écrit des essais, des poèmes, des nouvelles et autres textes brefs. Il revisite les légendes médiévales ou les histoires de fantôme pour interroger le présent, angoissant et menaçant. Il est en perpétuelle recherche formelle et ses textes sont d'une remarquable modernité et toujours percutants. Il est devenu le maître incontesté de la forme courte. Dans le même temps, et alors même que le Japon plonge dans le nationalisme militaire, sa santé mentale se dégrade jour après jour et il vit une véritable descente aux enfers.

La mort d'Akutagawa est survenue six mois seulement après la mort de l'empereur Taisho et le début de l'ère Showa. Pour beaucoup, elle représente non seulement la fin d'une époque*, mais aussi la défaite* des intellectuels japonais.

1. Engrenage (« Haguruma », 1927, publication posthume).

C'est un récit à la première personne. le narrateur Monsieur A est un écrivain célèbre. Dans un taxi, son compagnon de voyage, un rondouillard à barbiche, lui apprend qu'un fantôme en manteau de pluie hante une propriété. le narrateur n'y prête guère attention, mais bientôt, il voit un manteau de pluie, à la gare, dans le train, dans les rues qui lui semble être l'ange de la mort. Dès lors les hallucinations morbides s'enchaînent. Il les affronte d'abord avec un calme clinique avant que la honte et l'angoisse ne le submergent totalement.

Ce qui apparaît comme une simple histoire de fantôme devient rapidement le récit bouleversant et extrêmement précis des souffrances du narrateur-auteur. Il scrute les mauvais présages dans des objets ou de simples couleurs, le rouge et le noir qui lui rappelle l'Enfer, il a des hallucinations visuelles et auditives impressionnantes (rires sardoniques, chuchotements dans la nuit). Il se voit dans un miroir déformant et un engrenage flotte dans ses yeux. le récit évoque Gogol, Poe, Dante, Maupassant (Le Horla), Sternberg, Dostoievski et bien d'autres. La littérature semble avoir nourri la bête qui le rongeait depuis l' enfance.

2. le journal d'un idiot est composé de 51 fragments poétiques que l'auteur rédigea en 1927 avant de se donner la mort. Ils sont écrits à la troisième personne. Akutagawa se met à distance et se regarde. On voit comme dans un film expressionniste, instantané par instantané, son cheminement littéraire et personnel. Chaque fragment porte un titre révélateur : 1 Époque*... 2. Sa mère ...6. maladie. 9 cadavre...13 La mort du maître (Soseki) 17 Papillon...31 le grand tremblement de terre...49 Un cygne empaillé. 50 Prisonnier. 51 Défaite*. Chaque fragment est magnifique, intense et marquant.

« La vie d'un idiot était achevée", quand il découvrit un cygne empaillé dans la boutique d'un antiquaire. L'oiseau était debout, le cou tendu, mais ses ailes jaunies étaient trouées par les mites. Songeant à sa vie, il sentit un sourire de dérision brouillé de larmes lui monter aux lèvres. La folie ou le suicide, c'est tout ce qui l'attendait. Il marchait, solitaire, dans les rues où tombait la nuit, résolu à attendre le destin qui, lentement, viendrait l'anéantir ».

(49 Un cygne empaillé)

Akutagawa est né en 1892. Neuf mois après sa naissance, il est confié à son oncle maternel car sa mère est devenue folle.

Il se nourrit de littérature, aussi bien de classiques chinois et japonais que de classiques occidentaux. Encore simple étudiant en Lettres, il traduit et écrit des nouvelles. En 1916 Sôseki publie la terrible nouvelle Rashomon et le Nez (Hana) dont il fait l'éloge, dans sa revue. Dès 1920 Akutagawa est un écrivain célèbre, apprécié du public et reconnu par ses pairs, tant il sait faire le lien entre les nostalgiques de la tradition et les modernes. Il écrit des essais, des poèmes, des nouvelles et autres textes brefs. Il revisite les légendes médiévales ou les histoires de fantôme pour interroger le présent, angoissant et menaçant. Il est en perpétuelle recherche formelle et ses textes sont d'une remarquable modernité et toujours percutants. Il est devenu le maître incontesté de la forme courte. Dans le même temps, et alors même que le Japon plonge dans le nationalisme militaire, sa santé mentale se dégrade jour après jour et il vit une véritable descente aux enfers.

La mort d'Akutagawa est survenue six mois seulement après la mort de l'empereur Taisho et le début de l'ère Showa. Pour beaucoup, elle représente non seulement la fin d'une époque*, mais aussi la défaite* des intellectuels japonais.

1. Engrenage (« Haguruma », 1927, publication posthume).

C'est un récit à la première personne. le narrateur Monsieur A est un écrivain célèbre. Dans un taxi, son compagnon de voyage, un rondouillard à barbiche, lui apprend qu'un fantôme en manteau de pluie hante une propriété. le narrateur n'y prête guère attention, mais bientôt, il voit un manteau de pluie, à la gare, dans le train, dans les rues qui lui semble être l'ange de la mort. Dès lors les hallucinations morbides s'enchaînent. Il les affronte d'abord avec un calme clinique avant que la honte et l'angoisse ne le submergent totalement.

Ce qui apparaît comme une simple histoire de fantôme devient rapidement le récit bouleversant et extrêmement précis des souffrances du narrateur-auteur. Il scrute les mauvais présages dans des objets ou de simples couleurs, le rouge et le noir qui lui rappelle l'Enfer, il a des hallucinations visuelles et auditives impressionnantes (rires sardoniques, chuchotements dans la nuit). Il se voit dans un miroir déformant et un engrenage flotte dans ses yeux. le récit évoque Gogol, Poe, Dante, Maupassant (Le Horla), Sternberg, Dostoievski et bien d'autres. La littérature semble avoir nourri la bête qui le rongeait depuis l' enfance.

2. le journal d'un idiot est composé de 51 fragments poétiques que l'auteur rédigea en 1927 avant de se donner la mort. Ils sont écrits à la troisième personne. Akutagawa se met à distance et se regarde. On voit comme dans un film expressionniste, instantané par instantané, son cheminement littéraire et personnel. Chaque fragment porte un titre révélateur : 1 Époque*... 2. Sa mère ...6. maladie. 9 cadavre...13 La mort du maître (Soseki) 17 Papillon...31 le grand tremblement de terre...49 Un cygne empaillé. 50 Prisonnier. 51 Défaite*. Chaque fragment est magnifique, intense et marquant.

« La vie d'un idiot était achevée", quand il découvrit un cygne empaillé dans la boutique d'un antiquaire. L'oiseau était debout, le cou tendu, mais ses ailes jaunies étaient trouées par les mites. Songeant à sa vie, il sentit un sourire de dérision brouillé de larmes lui monter aux lèvres. La folie ou le suicide, c'est tout ce qui l'attendait. Il marchait, solitaire, dans les rues où tombait la nuit, résolu à attendre le destin qui, lentement, viendrait l'anéantir ».

(49 Un cygne empaillé)

Ouf! Voilà un très cour recueil extraordinairement intense mais étouffant. Ce basculement dans la folie, cette peur constante mais aussi cette sensibilité à fleur de peau du beau, de l’instant, des impressions et leur perversion en présages malheureux. L’auteur connaît son destin, le construit, s’y achemine. Pas facile d’entrer dans un tel esprit, surtout dans ces instants miroirs qu’on comprend trop bien. Il n’y a que la perception pour basculer… une perception juste un tout petit peu plus affûtée pour couper le fil de la rassurante réalité

Je déteste les poux, ce sont vraiment des petites bêtes déplaisantes, répugnantes. Rien que d'en parler, j'ai une envie irrépressible de me gratter.

Les critiques de mh17 et Berni_29 ont eu cet effet-là. Elles m'ont aussi donné envie de lire cette petite nouvelle extraite du superbe site nouvellesdujapon.

*

Nous sommes en 1864.

Deux bateaux prennent la mer avec à leurs bords, de vaillants samouraïs qui s'en vont combattre un clan rival.

De loin, lorsqu'ils quittent la baie d'Osaka, ces navires ont fière allure avec leurs beaux étendards rouge et blanc qui flottent au vent.

Mais en y regardant de plus près, le lecteur se rend très vite compte que la vie à bord va être éprouvante, qu'ils devront endurer de nombreuses souffrances, telles que le froid, la promiscuité, une nourriture infecte. Les marins vont également voyager, serrés comme des sardines en boîtes, soumis à des conditions d'hygiène les plus précaires, assaillis par des odeurs pestilentielles et surtout par des légions de poux.

« Notez, ce n'était pas des poux de bonne composition, restant cachés dans les coutures des habits. Ils grouillaient sur les voiles. Sur les bannières. Sur le mât. Sur l'ancre. En forçant un peu le trait, disons qu'on ne savait plus si ces bateaux servaient à transporter des hommes ou à promener des poux. »

Imaginez ses fiers marins assiégés par une armée de poux.

Imaginez ses valeureux soldats cloqués par des dizaines et des dizaines de morsures sur tout le corps.

« … tout ce que l'expédition comptait de samouraïs avait le corps criblé de piqûres, les ventres et poitrines étaient uniformément rouges et enflés au point qu'on eût dit que ces guerriers souffraient de la rougeole. »

Et ce qui devait être une vendetta contre un clan rival va se transformer en une guérilla sans merci contre ces petits parasites envahisseurs.

Comment faire pour se débarrasser de ces bestioles qui leur empoisonnent la vie ?

Deux positions antinomiques vont alors naître pour traiter ce problème avec rapidité et efficacité.

L'auteur dresse ainsi deux portraits singuliers, ceux de Mori et Inoue, les deux marins à l'initiative de ces deux idées.

Je vous laisse les découvrir, ainsi que tout ce qui va en résulter.

*

Cette petite nouvelle de Ryunosuke Akutagawa est très plaisante, mais laisse aussi un sentiment contradictoire.

En effet, le lecteur est à la fois amusé par le ridicule de la situation et par le ton humoristique de cette histoire subtilement ironique. Mais le récit est également terriblement affligeant, porteur d'une triste fatalité.

Cette petite nouvelle se lit en moins de cinq minutes seulement. N'hésitez pas à la découvrir.

Lien : https://nouvellesdujapon.com..

Les critiques de mh17 et Berni_29 ont eu cet effet-là. Elles m'ont aussi donné envie de lire cette petite nouvelle extraite du superbe site nouvellesdujapon.

*

Nous sommes en 1864.

Deux bateaux prennent la mer avec à leurs bords, de vaillants samouraïs qui s'en vont combattre un clan rival.

De loin, lorsqu'ils quittent la baie d'Osaka, ces navires ont fière allure avec leurs beaux étendards rouge et blanc qui flottent au vent.