Philippe Sollers/5

29 notes

Résumé :

« Ce travail [...] ne vise à aucune respectabilité institutionnelle. Il n'est pas un "recueil" de textes déjà publiés mais un véritable inédit puisqu'il a toujours été calculé pour avoir, trait par trait, sa signification comme ensemble. Il n'appartient à aucun parti ; ne prêche aucune issue collective ; n'incarne ni le Juste ni le Bien ; ignore la corruption ; ne défend qu'une immense minorité menacée, celle des créateurs de tous les temps. Il est habitué depuis lo... >Voir plus

étiquettes

Ajouter des étiquettes

Que lire après La Guerre du goûtVoir plus

Critiques, Analyses et Avis (2)

Ajouter une critique

« [New York] davantage de temps, loin de tout pour regarder la peinture. A la Frick Collection, par exemple, ou tout à coup, un jour de novembre, j'ai vu comme pour la première fois, Fragonard, les panneaux de Louveciennes refusés par Mme du Barry à qui, par leur liberté de mouvement, ils donnaient sans doute le vertige. Craignant de perdre la tête en regardant ces peintures sur ces murs, elle l'a perdue tout à fait, plus tard. Fragonard ou Robespierre : il fallait choisir. « New York sera le centre de l'Occident, le refuge de la culture occidentale », dit à Morand un de ses interlocuteurs. Il y a, en tout cas, beaucoup de de dix-huitième français à New York, dans les collections privées. »

La Guerre du Goût, Folio p. 70.

http://www.pileface.com/sollers/article.php3?id_article=517#surprises

La Guerre du Goût, Folio p. 70.

http://www.pileface.com/sollers/article.php3?id_article=517#surprises

La guerre du goût ou l'arche de Noé de la littérature selon Philippe Sollers :

http://www.pileface.com/sollers/article.php3?id_article=28

http://www.pileface.com/sollers/article.php3?id_article=28

Citations et extraits (71)

Voir plus

Ajouter une citation

Céline, à chaque instant, veut subjuguer son lecteur, le submerger, le convaincre, l’entraîner avec lui : le lecteur est un abruti, soit, mais l’auteur et lui appartiennent à la même espèce. Avec Genet, rien de tel, pas de convivialité. Le lecteur, c’est vous, là-bas, toujours de l’autre côté du mur infranchissable. Vous n’y êtes pas, vous n’y serez jamais, car vous ne pouvez que refuser une incarnation aussi dérangeante. Vous aspirez au Pouvoir, donc à l’abstraction, à l’élimination des corps singuliers, à leur enfermement. Genet, lui, ne croit pas à la mort, il ne s’y résigne pas. La mort n’est pas une loi universelle, c’est un crime que la Société veut, entretient, maquille. Il s’en fera donc l’ordonnateur inversé, le metteur en scène vampirique et lyrique. « Le coït, remarque Sartre, est la mort de l’être aimé systématiquement poursuivie. » Oui, mais le Pouvoir réalisé n’aime personne, c’est la mort à l’œuvre qui n’a plus besoin d’aucun corps. « Je me demande pourquoi, écrit Genet, la Mort, les stars de cinéma, les virtuoses en voyage, les reines en exil, les rois bannis, ont un corps, un visage, des mains. » En effet, ils pourraient aussi bien s’incarner dans une boîte d’allumettes. Hitler sodomisé, c’est ce qu’il y a de plus vrai à en dire et, dès lors, sa sarabande infernale s’effondre. Le pape, lui, est plus fort. Ainsi dans la pièce de Genet, Elle : « Le pape (psalmodié) : En effet, me dis-je, s’il suffit que notre intervention — et la plus anodine — sanctifie n’importe quelle image, n’importe quoi sera notre image... Soit. J’établis que n’importe quel objet pourrait me représenter. Si n’importe quel visage, épaule, tempe, peuvent être du Pape, n’importe quoi le sera tout entier. Je cherchai quel objet donnerait de nous et de notre auguste absence une idée juste. Je songeai d’abord à un dé à coudre, à une girafe en peluche, à une brosse à habit, — notre humilité ne le dédaignant pas — à ce mégot caché — oui, nous eûmes l’idée que dès qu’un mégot est foutu en l’air, il devient le Pape et a droit aux égards pontificaux. Nous allâmes plus loin, et jusqu’à cette idée que nous-même n’étant pas, c’est un rien qui nous représenterait le mieux. » Telle est la révélation existentielle de Genet, il en parle dès Journal du voleur : « Découvrant le sens singulier de chaque chose, l’idée de numération m’abandonnait [c’est moi qui souligne]... Ainsi crois-je me souvenir que j’eus la révélation d’une connaissance absolue en considérant, selon le détachement luxueux dont je parle, une épingle à linge fixée sur un fil de fer. L’élégance et la bizarrerie de ce petit objet connu m’apparurent sans m’étonner. Les événements eux-mêmes, je les perçus dans leur autonomie [je souligne encore]. Le lecteur devine comme une telle attitude pouvait être dangereuse dans la vie que je menais, où je devais veiller chaque minute, risquant d’être pris si je perdais de vue le sens usuel des objets. » Ici, Genet s’amuse, il fait comme si le lecteur comprenait ce qu’il veut dire, alors qu’évidemment il n’y comprend rien. Il est peu probable qu’un voleur se perde dans une extase devant une épingle à linge, et d’ailleurs un voleur ne lit pas. Quant au lecteur, qui n’est pas un voleur, à supposer qu’une épingle à linge lui donne accès à une expérience de l’Être, il ne saura que faire de cette illumination, à moins de la transformer en vague évocation poétique. L’épingle à linge de Genet est une métamorphose active de la madeleine de Proust, ou encore un exercice spirituel à la Rimbaud, mosquée à la place d’une usine. Genet, c’est l’évidence, et c’est la raison du trouble qu’il provoque, continue le plus naturellement du monde le roman rimbaldien : « Encore tout enfant, j’admirais le forçat intraitable, sur qui se referme toujours le bagne ; je visitais les auberges et les garnis qu’il aurait sacrés par son séjour ; je voyais avec son idée le ciel bleu et le travail fleuri de la campagne ; je flairais sa fatalité dans les villes. Il avait plus de force qu’un saint, plus de bon sens qu’un voyageur — et lui, lui seul ! pour témoin de sa gloire et de sa raison » (Une saison en enfer). Il est étrange que Sartre ne relève pas cet enchaînement avec Rimbaud (mais aussi avec Lautréamont et Baudelaire). Avec désinvolture, Genet parle bien de « connaissance absolue ». Notons qu’il s’agit de la perte de la signification usuelle des objets et de la suite des événements, d’une discontinuité éprouvée non dans l’absurde ou le non-sens mais dans une « éclatante lucidité ». Genet est déconditionné par rapport au Spectacle, il ne cesse de s’en flatter, comme il ne cesse de s’étonner de la passivité humaine et de la haine somnambulique qu’elle entraîne contre le mâle incarné, surtout s’il apparaît humilié (c’est-à-dire christique). Genet volera donc à son secours, contre tous. Ainsi dans la scène capitale vécue au cinéma dans Pompes funèbres : nous sommes en 1944, à la libération de Paris, le jeune ami communiste de Genet, Jean Decarnin, vient d’être tué sur une barricade. Genet, en pleine dérive lyrique et hallucinée de deuil, entre dans un cinéma, regarde les actualités et voit sur l’écran l’image d’un jeune milicien arrêté : « Aux yeux féroces de la foule, désarmé, sale, éperdu, titubant, ébloui, vidé, lâche (c’est étonnant comme certains mots arrivent vite sous la plume afin de définir certaines natures et le bonheur que l’auteur lui-même éprouve à pouvoir parler ainsi de ses héros), las, le gamin était ridicule. » Le roman se construit ici immédiatement contre la salle de cinéma, on pourrait dire : contre le cinéma lui-même. Devant cette image du traître arrêté, une femme, non loin de Genet, hurle à la mort (à quelle mort hurlait-elle deux ans avant ?) : « La salle ressemblait à la femme. Elle haïssait mal. » Genet va donc aimer ce qui est mal haï : le personnage de Riton est né. Pompes funèbres, roman qu’on ne lâche pas, puisqu’il est à chaque instant une opération de « sorcellerie », de « magie » (magie noire contre magie noire), nous apprend bien des choses sur la France de ce temps-là, donc d’aujourd’hui ; sur son secret de polichinelle et son refoulé national. Genet sait donc ce qu’il fait en racontant comment, après avoir sodomisé Decarnin, il lui trace, avec le sang qui s’en est suivi, dans un geste d’espièglerie et de tendresse, une croix gammée sur la joue gauche, et, sur la joue droite, une faucille et un marteau. Voilà qui va plus loin que de longs discours au sujet du pacte germano-soviétique ou du dépeçage de la Pologne. Le nazisme, le stalinisme, c’était donc cela ? Un énorme truc ? Un pays entier, à quelques rares exceptions, y aurait souscrit sans vouloir le savoir, sous prétexte de travail, de famille, de patrie, d’ordre ? La suite au prochain numéro ? En réalité, les miliciens français exhibent la honte en plein jour : « Ils furent plus réprouvés que les filles, plus que les voleurs et les vidangeurs, les sorciers, les pédérastes, plus qu’un homme qui, par inadvertance ou par goût, aurait mangé de la chair humaine. Ils ne furent pas seulement haïs mais vomis. Je les aime. » Les nazis étaient le « peuple délégué par Satan », mais les miliciens, leurs aides, ont été plus coupables encore de s’être faits, contre leur propre peuple, les alliés de ce peuple. Nul doute que, pour Genet, la France méritait ce châtiment, cette dégradation. Il ne reviendra jamais là dessus. Le Français, la Française ont été les jouets érotiques du pouvoir homosexuel nazi ou stalinien. Comment ne pas vouloir l’oublier et « rayer » ces quatre années (1940-1944) de notre histoire ? Comment s’étonner que la littérature qui suit soit débilitée par cette dénégation forcenée ? La queue allemande était celle de « l’or blond », celle « du plus formidable des guerriers, du seigneur de la guerre, de l’ange exterminateur », etc. Genet n’y va pas de main morte. La France s’est travestie pour son occupant, pourtant minable, si l’on considère Hitler au moment du coït avec son voyou français : « Se pouvait-il qu’une simple moustache composée de poils raides, noirs et peut-être teints par l’Oréal, possédât le sens de : cruauté, despotisme, violence, rage, écume, aspics, strangulation, mort, marches forcées, parade, prison, poignards ? » Et pourtant, c’est ainsi. La Société tout entière obéit à son émanation de fond : une vieille tante, une folle. Enculé par Paulo, pénétré jusqu’à l’os dans son « œil de bronze », Hitler laisse entendre « la plainte heureuse de Madame ».

« Le Führer, écrit Genet, râlait doucement. » Toutes les figures de Pompes funèbres, Jean, Érik, le bourreau de Berlin, Paulo, Riton, Genet lui-même (en scribe ironique), convergent vers cette identité fulgurante de la police et du crime, du diable et de l’homosexualité généralisée. Proust, dans son grand finale du Temps retrouvé, avait annoncé la couleur. Et Genet : « Arracher les racines du mal eût consisté à détruire le monde... Le monde était inoculé, le mal était dans le sang et la police n’y pouvait rien puisqu’elle-même faisait partie du monde. » Voilà donc décrit, comme il convient, le Prince de ce monde, avec ce qu’il faut de sarcasme pour que la description produise son effet de démystification : « Ce livre est sincère, et c’est une blague. » L’histoire après la Seconde Guerre mondiale ?

« La délation était dans l’air du temps avec la trahison, le pillage et le meurtre. En effet, depuis les plus illustres chefs d’État (Hitler, Staline) jusqu’au plus simple journaliste, en voulant imiter sottement les hommes de la Renaissance, l’Arétin et les princes de Machiavel, on transforma la morale privée en apportant dans la morale publique les éléments destinés à la détruire. » Et, cependant, la France... « Ce jeu m’amuse de marquer ici la honte d’un pays auquel j’appartiens par la langue et par ces fils mystérieux qui me relient en son cœur et qui font monter au bord de mes yeux les larmes quand il souffre. »

« Le Führer, écrit Genet, râlait doucement. » Toutes les figures de Pompes funèbres, Jean, Érik, le bourreau de Berlin, Paulo, Riton, Genet lui-même (en scribe ironique), convergent vers cette identité fulgurante de la police et du crime, du diable et de l’homosexualité généralisée. Proust, dans son grand finale du Temps retrouvé, avait annoncé la couleur. Et Genet : « Arracher les racines du mal eût consisté à détruire le monde... Le monde était inoculé, le mal était dans le sang et la police n’y pouvait rien puisqu’elle-même faisait partie du monde. » Voilà donc décrit, comme il convient, le Prince de ce monde, avec ce qu’il faut de sarcasme pour que la description produise son effet de démystification : « Ce livre est sincère, et c’est une blague. » L’histoire après la Seconde Guerre mondiale ?

« La délation était dans l’air du temps avec la trahison, le pillage et le meurtre. En effet, depuis les plus illustres chefs d’État (Hitler, Staline) jusqu’au plus simple journaliste, en voulant imiter sottement les hommes de la Renaissance, l’Arétin et les princes de Machiavel, on transforma la morale privée en apportant dans la morale publique les éléments destinés à la détruire. » Et, cependant, la France... « Ce jeu m’amuse de marquer ici la honte d’un pays auquel j’appartiens par la langue et par ces fils mystérieux qui me relient en son cœur et qui font monter au bord de mes yeux les larmes quand il souffre. »

Derniers mots de Proust

Voici un événement majeur. Un vrai. Avec la publication du vingt et unième tome de la Correspondance de Marcel Proust, s’achève l’immense travail de Philip Kolb, mort, à quatre-vingt-cinq ans, le 7 novembre 1992, alors qu’il corrigeait les épreuves de ce volume. Philippe Sollers a lu ces lettres de l’ultime année d’un écrivain génial de cinquante et un ans.

Le lundi 1 mai 1922, Proust, qui va mourir en novembre, avale par erreur de l’adrénaline à sec : " J’ai eu le tube digestif brûlé comme par du vitriol, j’ai souffert pendant trois heures un véritable martyre. " Le martyre, dû à des crises d’asthme de plus en plus violentes et à l’urémie, il l’évoque constamment auprès de ses divers correspondants, comme pour les enfoncer davantage dans leur insensibilité à la souffrance de l’autre. Il sait que le sadisme plus ou moins conscient, et surtout le manque d’imagination, constituent le fond des êtres humains, même des meilleurs. Il prévoit donc très bien le plaisir automatique qu’il va provoquer chez eux, ou du moins la censure de l’information, comme quand Swann annonce sa mort prochaine à la duchesse de Guermantes. Elle se dépêche de ne pas l’entendre. Ce qu’il fallait démontrer. "

" A Cocteau : " J’ai été mourant toute l’année dernière, bien plus près de la mort que le Pape, et je pense que si j’en ai réchappé, je le dois à l’absence de cardinaux autour de moi. " A Gide : " Je suis resté sept mois sans me lever une heure, et n’en disons pas davantage. " Au duc de Guiche (là, nous sommes au comble du dandysme) : " L’approche de la mort est possible. C’est embêtant avant que mon livre soit fini. " A Gaston Gallimard : " Je ne sais pas si je vous ai écrit depuis que j’ai recommencé à tomber par terre à chaque pas que je fais et à ne pouvoir prononcer les mots. " A Rivière : " Un mélange d’évatmine et de kola me rend pour une heure la possibilité d’écrire (j’entends de tracer les caractères clairement). " A Gillouin : " Je n’ai eu ni sommeil, ni nourriture, ni respiration depuis six jours. "

Vers octobre, les mots griffonnés à Céleste Albaret seront encore plus éloquents : " Je viens de tousser plus de trois mille fois, et je n’ai plus ni dos, ni estomac, ni rien. C’est une folie. " A ce moment-là, Proust, toujours acharné à corriger et à développer son livre, ne s’alimente presque plus et refuse toute intervention médicale. Qu’il soit clair que le corps n’est rien, que l’esprit commande, et qu’on meurt la plume à la main, soutenu par une certitude et une ironie ravageantes. A Morand : " Céleste m’a apporté un rhume avec rapidité, comme si elle était pressée que je le prenne.

" Qui aime Proust ? Tout le monde, et personne. On lui témoigne de l’admiration, de l’estime, du respect, mais cela reste distant, empêché, bizarrement guindé et glacé. Tout se passe comme si les contemporains sentaient qu’il est en train de relativiser leur vie et leur mort, trop vivant, trop mourant (on pense à l’interminable agonie de Voltaire) pour ne pas préparer un très mauvais coup à l’égard du théâtre d’ombres agitées et bavardes où ils se meuvent tous.

Ils font ce qu’ils peuvent, les contemporains. Rivière est soucieux. Il manque d’argent, il va bientôt publier son roman Aimée. Proust : " J’adore Rivière, c’est l’être le plus noble, la plus lucide intelligence que l’on puisse imaginer. Mais très fatigué depuis la guerre (qu’il a faite d’une façon atroce), il m’a, par sa fatigue, sa distraction, l’oubli de recommandations notées sur de petits bouts de papier qu’il perd, causé plus d’ennuis que n’auraient pu le faire cinquante ennemis coalisés. "

Gide est cérémonieux, mais mal remis de son erreur initiale, et puis le portrait de Charlus le choque. Mauriac feint d’être effrayé : " On a l’impression que Sodome et Gomorrhe se confondent avec l’univers. Une seule figure de saint aurait suffi à tout rétablir. " Eh oui, il n’y a qu’une seule figure de saint dans la Recherche, et c’est Proust lui-même. Comment Mauriac ne le voit-il pas ? Mais c’est qu’il est en train, lui aussi, de publier un roman : le Baiser au lépreux. Proust l’a-t-il lu ? Vous êtes mourant, soit, mais quand même pas au point de ne pas lire mon livre.

Morand, comme toujours, est affectueux et pressé. Cocteau a autre chose à faire. Léon Daudet, lui, pense que Proust est largement un malade imaginaire, son attitude est donc militaire : " Vous êtes unique et il faut vous conserver tel sans merci. " Très bien. Mais Proust : " Je ne connais pas une seule ligne de Pierre Benoit. Léon Daudet écrit de temps en temps que je suis le premier écrivain français, ce qui me fait un certain plaisir, et qu’après moi c’est Benoit, ce qui détruit le plaisir. " Le comble, c’est quand Gaston Gallimard se plaint de mener une vie " niaise ". Il publie la Recherche et il se plaint ? C’est trop fort : " Vous me faites beaucoup de peine en me disant que votre vie est niaise. Elle est superbe. Vous avez attaché votre nom au plus marquant des mouvements littéraires de notre temps... Voyez la vie sous cet angle et vous serez fier et heureux (...). Je connais des gens malheureux parce qu’ils calculent qu’ils ont un an de plus, ou des choses de ce genre. Le bonheur pris comme but se détruit à pleins bords. Il coule à pleins bords chez ceux qui ne cherchent pas la satisfaction et vivent en dehors d’eux pour une idée. "

Le mourant travailleur, caustique, sûr de lui, voilà qui n’est pas prévu au programme. Proust aurait donc la conviction d’avoir fait une découverte énorme et que ses livres sont à mettre au-dessus de tout ? C’est probable. Pourtant, il y a une circonstance aggravante. Le génie, passe encore, mais à condition qu’il soit méconnu tant qu’il est en vie. Soyez correct, postulez posthume. Or non seulement Proust se vend (de mieux en mieux), non seulement le Times souligne qu’il va au grand public " malgré " ses qualités rares, mais sa mégalomanie malicieuse ne cesse de croître. Par exemple, Camille Vettard, c’est très bien : il compare Proust à Einstein. La NRF devrait faire de la publicité à Edmond Jaloux qui place la Recherche entre Montaigne et Rousseau. Et puis, d’ailleurs, c’est peut-être encore mieux ?

Proust ? Notre jeune homme ? L’original ? Le maniaque ? Il aurait une grande pensée ? Supérieure à celle de Bergson ? Anticipant même sur Etre et Temps, de Heidegger ? Vous exagérez. " Mon livre est sorti tout entier de l’application d’un sens spécial (du moins je le crois) qu’il est bien difficile de décrire (comme à un aveugle le sens de la vue) à ceux qui ne l’ont jamais exercé. " S’agit-il pour autant d’analyses microscopiques, de minuties ? Mais non, c’est un " télescope braqué sur le temps ".

Voilà une autre dimension, n’est-ce pas ? Très en longueur, et solide. Les corps ne sont pas dans l’espace mais dans le temps. Qui a osé dire ça jusque-là ? Personne. A Ernst-Robert Curtius : " La mauvaise littérature rapetisse. Mais la vraie fait connaître la part encore inconnue de l’âme. C’est un peu le mot de Pascal que je cite à faux, n’ayant pas de livres ici : " Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. " Il ne faut jamais avoir peur d’aller trop loin car la vérité est au-delà. "

Le milieu littéraire, le " sainte-beuvisme " endémique, rapetisse tout. Finalement, il vaut mieux compter sur les gens qui ne lisent pas vraiment, et attendre : " J’ai été surpris de voir combien les Guermantes qui lisent mes livres ne se rendent pas compte combien c’est scandaleux. Les Guermantes femmes, fort vertueuses, font cercle autour de moi. " Et encore : " Je suis stupéfait de voir que les gens avalent Sodome et Gomorrhe comme une bondieuserie. " Paradoxe : le vice qui dit la vérité du vice est protégé par la vertu. Sinon, c’est la pseudo-compréhension, le soupçon. Les uns, en effet, sont consternés que l’homosexualité ne soit pas décrite de façon positive, sans conséquences, idyllique ; tandis que les autres crient au démoniaque. Les " gens ", eux, sentent, et se trompent moins.

Sydney Schiff aime Proust. Ses lettres sont délicates et tendres. C’est probablement pour cette raison qu’il reçoit cet avertissement : " Vous ne lisez pas mon livre, parce que, comme tous les mondains qui ne l’aiment pas, à Paris vous êtes trop nerveux, à Londres vous êtes trop occupé, à la campagne vous avez trop d’invités... Cependant, dès le jour où il a paru, en métro, en voiture, en wagon, les vrais amis du livre le lisaient, ne voyant pas leurs voisins, oubliant les stations. Je néglige l’opinion, purement mondaine, que vous préférez l’homme à son oeuvre. Je réfuterais ce sophisme en deux minutes, mais je suis trop fatigué. Du reste, je ne suis même pas sûr que vous aimiez l’auteur. " Implacable Proust. Là-dessus, toujours soucieux de damer le pion à son père, à son frère, à la médecine en général, il donne, lui, l’agonisant, quelques conseils de santé à Schiff. C’est Molière et c’est Plutarque. Irrésistible de comique et de grandeur.

Qu’est-ce qu’un écrivain ? Un insecte venimeux en cours de métamorphose sublime. Le 3 octobre, à Gaston Gallimard : " D’autres que moi, et je m’en réjouis, ont la jouissance de l’univers. Je n’ai plus ni le mouvement, ni la parole, ni la pensée, ni le simple bien-être de ne pas souffrir. Ainsi, expulsé pour ainsi dire de moi-même, je me réfugie dans les tomes que je palpe à défaut de les lire et j’ai à leur égard la précaution de la guêpe fouisseuse (...). Recroquevillé comme elle et privé de tout, je ne m’occupe plus que de leur fournir à travers le monde des esprits l’expansion qui m’est refusée. "

Pas folle, la guêpe. Son coeur cesse pourtant de battre le samedi 18 novembre 1922, à six heures du soir.

Voici un événement majeur. Un vrai. Avec la publication du vingt et unième tome de la Correspondance de Marcel Proust, s’achève l’immense travail de Philip Kolb, mort, à quatre-vingt-cinq ans, le 7 novembre 1992, alors qu’il corrigeait les épreuves de ce volume. Philippe Sollers a lu ces lettres de l’ultime année d’un écrivain génial de cinquante et un ans.

Le lundi 1 mai 1922, Proust, qui va mourir en novembre, avale par erreur de l’adrénaline à sec : " J’ai eu le tube digestif brûlé comme par du vitriol, j’ai souffert pendant trois heures un véritable martyre. " Le martyre, dû à des crises d’asthme de plus en plus violentes et à l’urémie, il l’évoque constamment auprès de ses divers correspondants, comme pour les enfoncer davantage dans leur insensibilité à la souffrance de l’autre. Il sait que le sadisme plus ou moins conscient, et surtout le manque d’imagination, constituent le fond des êtres humains, même des meilleurs. Il prévoit donc très bien le plaisir automatique qu’il va provoquer chez eux, ou du moins la censure de l’information, comme quand Swann annonce sa mort prochaine à la duchesse de Guermantes. Elle se dépêche de ne pas l’entendre. Ce qu’il fallait démontrer. "

" A Cocteau : " J’ai été mourant toute l’année dernière, bien plus près de la mort que le Pape, et je pense que si j’en ai réchappé, je le dois à l’absence de cardinaux autour de moi. " A Gide : " Je suis resté sept mois sans me lever une heure, et n’en disons pas davantage. " Au duc de Guiche (là, nous sommes au comble du dandysme) : " L’approche de la mort est possible. C’est embêtant avant que mon livre soit fini. " A Gaston Gallimard : " Je ne sais pas si je vous ai écrit depuis que j’ai recommencé à tomber par terre à chaque pas que je fais et à ne pouvoir prononcer les mots. " A Rivière : " Un mélange d’évatmine et de kola me rend pour une heure la possibilité d’écrire (j’entends de tracer les caractères clairement). " A Gillouin : " Je n’ai eu ni sommeil, ni nourriture, ni respiration depuis six jours. "

Vers octobre, les mots griffonnés à Céleste Albaret seront encore plus éloquents : " Je viens de tousser plus de trois mille fois, et je n’ai plus ni dos, ni estomac, ni rien. C’est une folie. " A ce moment-là, Proust, toujours acharné à corriger et à développer son livre, ne s’alimente presque plus et refuse toute intervention médicale. Qu’il soit clair que le corps n’est rien, que l’esprit commande, et qu’on meurt la plume à la main, soutenu par une certitude et une ironie ravageantes. A Morand : " Céleste m’a apporté un rhume avec rapidité, comme si elle était pressée que je le prenne.

" Qui aime Proust ? Tout le monde, et personne. On lui témoigne de l’admiration, de l’estime, du respect, mais cela reste distant, empêché, bizarrement guindé et glacé. Tout se passe comme si les contemporains sentaient qu’il est en train de relativiser leur vie et leur mort, trop vivant, trop mourant (on pense à l’interminable agonie de Voltaire) pour ne pas préparer un très mauvais coup à l’égard du théâtre d’ombres agitées et bavardes où ils se meuvent tous.

Ils font ce qu’ils peuvent, les contemporains. Rivière est soucieux. Il manque d’argent, il va bientôt publier son roman Aimée. Proust : " J’adore Rivière, c’est l’être le plus noble, la plus lucide intelligence que l’on puisse imaginer. Mais très fatigué depuis la guerre (qu’il a faite d’une façon atroce), il m’a, par sa fatigue, sa distraction, l’oubli de recommandations notées sur de petits bouts de papier qu’il perd, causé plus d’ennuis que n’auraient pu le faire cinquante ennemis coalisés. "

Gide est cérémonieux, mais mal remis de son erreur initiale, et puis le portrait de Charlus le choque. Mauriac feint d’être effrayé : " On a l’impression que Sodome et Gomorrhe se confondent avec l’univers. Une seule figure de saint aurait suffi à tout rétablir. " Eh oui, il n’y a qu’une seule figure de saint dans la Recherche, et c’est Proust lui-même. Comment Mauriac ne le voit-il pas ? Mais c’est qu’il est en train, lui aussi, de publier un roman : le Baiser au lépreux. Proust l’a-t-il lu ? Vous êtes mourant, soit, mais quand même pas au point de ne pas lire mon livre.

Morand, comme toujours, est affectueux et pressé. Cocteau a autre chose à faire. Léon Daudet, lui, pense que Proust est largement un malade imaginaire, son attitude est donc militaire : " Vous êtes unique et il faut vous conserver tel sans merci. " Très bien. Mais Proust : " Je ne connais pas une seule ligne de Pierre Benoit. Léon Daudet écrit de temps en temps que je suis le premier écrivain français, ce qui me fait un certain plaisir, et qu’après moi c’est Benoit, ce qui détruit le plaisir. " Le comble, c’est quand Gaston Gallimard se plaint de mener une vie " niaise ". Il publie la Recherche et il se plaint ? C’est trop fort : " Vous me faites beaucoup de peine en me disant que votre vie est niaise. Elle est superbe. Vous avez attaché votre nom au plus marquant des mouvements littéraires de notre temps... Voyez la vie sous cet angle et vous serez fier et heureux (...). Je connais des gens malheureux parce qu’ils calculent qu’ils ont un an de plus, ou des choses de ce genre. Le bonheur pris comme but se détruit à pleins bords. Il coule à pleins bords chez ceux qui ne cherchent pas la satisfaction et vivent en dehors d’eux pour une idée. "

Le mourant travailleur, caustique, sûr de lui, voilà qui n’est pas prévu au programme. Proust aurait donc la conviction d’avoir fait une découverte énorme et que ses livres sont à mettre au-dessus de tout ? C’est probable. Pourtant, il y a une circonstance aggravante. Le génie, passe encore, mais à condition qu’il soit méconnu tant qu’il est en vie. Soyez correct, postulez posthume. Or non seulement Proust se vend (de mieux en mieux), non seulement le Times souligne qu’il va au grand public " malgré " ses qualités rares, mais sa mégalomanie malicieuse ne cesse de croître. Par exemple, Camille Vettard, c’est très bien : il compare Proust à Einstein. La NRF devrait faire de la publicité à Edmond Jaloux qui place la Recherche entre Montaigne et Rousseau. Et puis, d’ailleurs, c’est peut-être encore mieux ?

Proust ? Notre jeune homme ? L’original ? Le maniaque ? Il aurait une grande pensée ? Supérieure à celle de Bergson ? Anticipant même sur Etre et Temps, de Heidegger ? Vous exagérez. " Mon livre est sorti tout entier de l’application d’un sens spécial (du moins je le crois) qu’il est bien difficile de décrire (comme à un aveugle le sens de la vue) à ceux qui ne l’ont jamais exercé. " S’agit-il pour autant d’analyses microscopiques, de minuties ? Mais non, c’est un " télescope braqué sur le temps ".

Voilà une autre dimension, n’est-ce pas ? Très en longueur, et solide. Les corps ne sont pas dans l’espace mais dans le temps. Qui a osé dire ça jusque-là ? Personne. A Ernst-Robert Curtius : " La mauvaise littérature rapetisse. Mais la vraie fait connaître la part encore inconnue de l’âme. C’est un peu le mot de Pascal que je cite à faux, n’ayant pas de livres ici : " Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. " Il ne faut jamais avoir peur d’aller trop loin car la vérité est au-delà. "

Le milieu littéraire, le " sainte-beuvisme " endémique, rapetisse tout. Finalement, il vaut mieux compter sur les gens qui ne lisent pas vraiment, et attendre : " J’ai été surpris de voir combien les Guermantes qui lisent mes livres ne se rendent pas compte combien c’est scandaleux. Les Guermantes femmes, fort vertueuses, font cercle autour de moi. " Et encore : " Je suis stupéfait de voir que les gens avalent Sodome et Gomorrhe comme une bondieuserie. " Paradoxe : le vice qui dit la vérité du vice est protégé par la vertu. Sinon, c’est la pseudo-compréhension, le soupçon. Les uns, en effet, sont consternés que l’homosexualité ne soit pas décrite de façon positive, sans conséquences, idyllique ; tandis que les autres crient au démoniaque. Les " gens ", eux, sentent, et se trompent moins.

Sydney Schiff aime Proust. Ses lettres sont délicates et tendres. C’est probablement pour cette raison qu’il reçoit cet avertissement : " Vous ne lisez pas mon livre, parce que, comme tous les mondains qui ne l’aiment pas, à Paris vous êtes trop nerveux, à Londres vous êtes trop occupé, à la campagne vous avez trop d’invités... Cependant, dès le jour où il a paru, en métro, en voiture, en wagon, les vrais amis du livre le lisaient, ne voyant pas leurs voisins, oubliant les stations. Je néglige l’opinion, purement mondaine, que vous préférez l’homme à son oeuvre. Je réfuterais ce sophisme en deux minutes, mais je suis trop fatigué. Du reste, je ne suis même pas sûr que vous aimiez l’auteur. " Implacable Proust. Là-dessus, toujours soucieux de damer le pion à son père, à son frère, à la médecine en général, il donne, lui, l’agonisant, quelques conseils de santé à Schiff. C’est Molière et c’est Plutarque. Irrésistible de comique et de grandeur.

Qu’est-ce qu’un écrivain ? Un insecte venimeux en cours de métamorphose sublime. Le 3 octobre, à Gaston Gallimard : " D’autres que moi, et je m’en réjouis, ont la jouissance de l’univers. Je n’ai plus ni le mouvement, ni la parole, ni la pensée, ni le simple bien-être de ne pas souffrir. Ainsi, expulsé pour ainsi dire de moi-même, je me réfugie dans les tomes que je palpe à défaut de les lire et j’ai à leur égard la précaution de la guêpe fouisseuse (...). Recroquevillé comme elle et privé de tout, je ne m’occupe plus que de leur fournir à travers le monde des esprits l’expansion qui m’est refusée. "

Pas folle, la guêpe. Son coeur cesse pourtant de battre le samedi 18 novembre 1922, à six heures du soir.

Proust et l’expérience intérieure

Proust est allé une fois jusqu’à dire que la seule vie réellement vécue était la littérature, comme si toute autre perception de l’espace et du temps était partielle, partiale, illusoire, somnambulique. Si l’on a sans cesse envie de revenir à sa biographie, c’est que nulle autre n’aura été à ce point une " autobiographie créatrice " où chaque rencontre, chaque moment, trouve à plus ou moins long terme sa transposition en fiction. Pourtant, George Painter, pour justifier son livre monumental et magnifique (véritable roman dans le roman), en est encore à rappeler en 1959 (tels sont les préjugés de l’époque) la célèbre formule de Keats : " La vie d’un homme d’une certaine valeur est une continuelle allégorie. "

Certes, on comprend que les écrivains restreints, casaniers ou médiocrement aventureux propagent la méfiance sur l’importance de la vie concrète dans l’élaboration d’une oeuvre. Ils seront sans cesse approuvés par les professeurs et les critiques qui, après avoir voulu que toute vie soit comprise comme élément social, ont préféré, pour finir, qu’il n’y ait plus de vie du tout. Proust, d’ailleurs, était-il politiquement correct ? N’a-t-il pas été saisi d’un narcissisme décadent et exhibitionniste ? La littérature ne doit-elle pas d’abord servir au bien commun ? Vieilles lunes sans fin de retour, sans cesse ramenées par les locataires de la condition humaine. A quoi Proust répond, en 1921 : " Un savant, pour instituer des expériences valables, ne doit se préoccuper ni du Bien ni du Mal, ni de faire plaisir à X ou Y. La plus sûre manière qu’elles servent ensuite au Bien, c’est qu’il n’ait pas pensé au Bien. ". Proust, ardent dreyfusard dans sa jeunesse, n’a-t-il pas été beaucoup plus ambigu sur la fin ? Sans doute. Exemple : " J’exècre la littérature du pauvre Péguy et n’ai jamais varié. " C’est Daniel Halévy qui l’avait convaincu de s’abonner aux Cahiers de la Quinzaine et, " dès lors, mon appartement a été encombré par le plus insipide fatras des proses les plus inutiles que je connaisse ".

Eh oui, la vie d’un écrivain de quelque valeur est une passionnante allégorie pleine de replis, de contradictions, de pièges. C’est vrai, au vingtième siècle, de Proust, de Joyce, de Kafka, de Nabokov, de Céline, de Faulkner, de Hemingway. Les événements de ces vies ne sont pas tous forcément spectaculaires, mais chaque bloc existentiel rayonne, dirait-on, de tous les autres ; les jours sont des fragments d’équations, une cristallisation en cours.

C’est même une liturgie complexe, qui, dans le cas de Proust, comporte un pôle fixe, qu’il appellera étrangement l’" adoration perpétuelle ". Peu de ses contemporains ont compris l’enjeu : Jacques Rivière, certainement ; mais aussi le jeune Paul Morand, alors en poste à Londres (" Proust est rudement plus fort que Flaubert "). Painter raconte qu’au moment où Léon Daudet, avec les meilleures intentions du monde, décrit Proust comme un enfant excentrique et bourré de talent, Henry James, lui, pense que Proust est en train d’écrire " le plus grand roman français depuis la Chartreuse de Parme ".

On connaît le mot ahurissant de Barrès à Mauriac devant le cercueil de Proust : " Ah oui, c’était notre jeune homme ! " Mais on a le coeur serré de lire la lettre de l’auteur de la Recherche du temps perdu à Sydney Schiff pour lui demander d’intervenir auprès du patron du Ritz : " Je loue une chambre pour le temps du dîner. Je voudrais qu’on m’évite les courants d’air et qu’on ne me dise pas : " Vous serez obligé de partir avant la fin du dîner si un Américain arrive par le bateau. " "

Composition musicale et redéfinition des corps : la vie savante de Proust s’organise, de plus en plus, selon ces deux axes. On ne se lasse pas de le voir mettre au point le passage du septuor de Vinteuil, en conviant chez lui, la nuit, des musiciens de quatuor. Ils viennent jouer dans sa chambre tapissée de liège, Céleste leur sert du champagne et des pommes frites ; les manuscrits de la Recherche sont sur le plancher. Proust veut observer de plus près les instrumentistes qu’il paye d’ailleurs royalement, avant de les faire raccompagner en taxi. Le jour, on écrit ; le jour est une nuit profonde.

La nuit, si les crises d’asthme le permettent, on sort pour d’autres expérimentations nerveuses, à l’Hôtel Marigny, le bordel de Jupien, c’est-à-dire d’Albert Le Cuziat. Les salons de jeunesse sont loin, on y fait de temps en temps une apparition spectrale. Une société se décompose, Proust est dans son laboratoire pour traiter et retraiter les particules dissoutes. Pour les renseignements, la police secrète à la Balzac, on peut compter sur Olivier Dabescat, un Basque, premier maître d’hôtel au Ritz. Mme Ritz, dans ses Mémoires, écrit avec une parfaite candeur : " On aimerait savoir de quoi ils pouvaient bien parler. "

A Céleste, qui lui reproche sa fréquentation de Le Cuziat, Proust répond gentiment : " Vous avez raison, ma chère Céleste, mais il m’est indispensable en raison des renseignements qu’il me fournit. " Ce que Proust ne dit pas, c’est qu’il meuble l’hôtel de passe pour homosexuels de ce Breton avisé et érudit en généalogie avec les fauteuils et les canapés de ses parents. Dans ce théâtre noir à l’intérieur du théâtre officiel, il va d’ailleurs se livrer à des rituels de profanation de photographies privées et à des actes de sadisme sur des rats encagés.

Painter, avec un humour involontaire très anglo-saxon, trouve " peu édifiants " ces moments capitaux de la vie de Proust. Il pense que nous devons lui pardonner comme à un pécheur, " notre frère ", qui aurait eu besoin de ces bizarreries pour son " salut ". Du moins, il rapporte des faits incontestables, et c’est l’essentiel.

Gide, interloqué, écrira plus tard : " Lors d’un mémorable entretien nocturne, Proust m’explique sa préoccupation de réunir en faisceau, à la faveur de l’orgasme, les sensations et les émotions les plus hétéroclites. La poursuite des rats, entre autres, devait trouver là sa justification ; en tout cas, Proust m’incitait à l’y voir. " Proust aimait scandaliser l’auteur de l’innocent Corydon. Lequel lui demande : " Ne nous présenterez-vous jamais cet Eros sous des formes jeunes et belles ? ".

Cruelle ironie de Proust : " J’ai fâché beaucoup d’homosexuels avec mon dernier chapitre. J’en ai beaucoup de peine, mais ce n’est pas ma faute si M. de Charlus est un vieux monsieur, je ne pouvais pas lui donner brusquement l’aspect d’un pâtre sicilien. " On atteint ici à une série de paradoxes où la vérité éclate. Rivière, en toute bonne foi, écrit à Proust, à propos de Sodome et Gomorrhe, qu’il a rarement vu " quelqu’un d’aussi sain et d’aussi équilibré ". Gide, lui, crie à la trahison, au camouflage, et traite Proust de " grand maître de la dissimulation ". Personne, au fond, ne veut voir que le sujet central de Proust est, à travers l’homosexualité, le snobisme et la cruauté, la permanence toute-puissante du péché originel. La réaction la plus divertissante est enfin celle de Natalie Barney, prêtresse du saphisme de ces années-là. Proust, séducteur, lui écrit que, dans ses livres, tous ses " sodomites sont affreux " mais que " toutes ses gomorrhéennes sont charmantes ". Peine perdue : Barney juge qu’Albertine et ses amies ne sont pas charmantes mais invraisemblables et a cette merveilleuse phrase de puritanisme mystique : " N’enfreint pas qui veut ces mystères d’Eleusis. ".

Aveuglement et refoulement d’un côté ; crédulité infantile de l’autre : on a l’impression que Proust est un des rares adultes de son temps. On le prend pour un chroniqueur alors qu’il compose une formidable orchestration des apparences et de leur envers. Là où la plupart de ses contemporains vivent sur une actualité se déroulant sur une ou deux lignes, avec un passé réduit à une monodie, lui perçoit tout sur dix lignes superposées, avec présent-passé polyphonique anticipant sur le futur. " On est rattrapé par la vie ", dit-il.

Il vit, il se voit vivre, il invente sa vie, il transgresse le grand interdit qui veut qu’on perde sa vie sans retour ou qu’on la gagne par un sacrifice consenti au silence. Proust, impeccable et subversif, est bien cette figure inacceptable pour la représentation sociale (et cela, Georges Bataille, seul, l’a compris) : le saint débauché. Il reproche aux " vieilles philosophies " de trop séparer l’art de la science. Il est son propre cobaye : " Ce qui semble extérieur, c’est en nous que nous le découvrons. " Ou encore : " Tout ce qui peut aider à découvrir des lois, à projeter de la lumière sur l’inconnu, à faire connaître plus profondément la vie, est également valable. "

L’introspection est une aventure de chaque instant, vérifiable aussi bien au concert qu’au bordel, dans un timbre vocal que pendant un bombardement, dans l’hémorragie imprévue de la mémoire comme dans le sommeil (le sommeil, grand personnage de la Recherche, puisqu’il s’agit de " l’examiner avec l’intelligence sans se réveiller "). On lui dit qu’il a inventé le " roman d’analyse " grâce à son " microscope " ? Mais non, sa trouvaille est le télescope intérieur, dit-il, il aperçoit des choses petites, certes, mais c’est parce qu’elles sont situées à grande distance dans le temps : " J’ai eu le malheur de commencer un livre par le mot " je " et aussitôt on a cru qu’au lieu de chercher à découvrir des lois générales je m’analysais au sens individuel et détestable du mot. " Rien de plus troublant, pour les fonctionnaires collectivistes, qu’un je atteignant la généralité par sa singularité même. Qu’une vie se transforme en loi n’est pas prévu par la Loi.

Proust est allé une fois jusqu’à dire que la seule vie réellement vécue était la littérature, comme si toute autre perception de l’espace et du temps était partielle, partiale, illusoire, somnambulique. Si l’on a sans cesse envie de revenir à sa biographie, c’est que nulle autre n’aura été à ce point une " autobiographie créatrice " où chaque rencontre, chaque moment, trouve à plus ou moins long terme sa transposition en fiction. Pourtant, George Painter, pour justifier son livre monumental et magnifique (véritable roman dans le roman), en est encore à rappeler en 1959 (tels sont les préjugés de l’époque) la célèbre formule de Keats : " La vie d’un homme d’une certaine valeur est une continuelle allégorie. "

Certes, on comprend que les écrivains restreints, casaniers ou médiocrement aventureux propagent la méfiance sur l’importance de la vie concrète dans l’élaboration d’une oeuvre. Ils seront sans cesse approuvés par les professeurs et les critiques qui, après avoir voulu que toute vie soit comprise comme élément social, ont préféré, pour finir, qu’il n’y ait plus de vie du tout. Proust, d’ailleurs, était-il politiquement correct ? N’a-t-il pas été saisi d’un narcissisme décadent et exhibitionniste ? La littérature ne doit-elle pas d’abord servir au bien commun ? Vieilles lunes sans fin de retour, sans cesse ramenées par les locataires de la condition humaine. A quoi Proust répond, en 1921 : " Un savant, pour instituer des expériences valables, ne doit se préoccuper ni du Bien ni du Mal, ni de faire plaisir à X ou Y. La plus sûre manière qu’elles servent ensuite au Bien, c’est qu’il n’ait pas pensé au Bien. ". Proust, ardent dreyfusard dans sa jeunesse, n’a-t-il pas été beaucoup plus ambigu sur la fin ? Sans doute. Exemple : " J’exècre la littérature du pauvre Péguy et n’ai jamais varié. " C’est Daniel Halévy qui l’avait convaincu de s’abonner aux Cahiers de la Quinzaine et, " dès lors, mon appartement a été encombré par le plus insipide fatras des proses les plus inutiles que je connaisse ".

Eh oui, la vie d’un écrivain de quelque valeur est une passionnante allégorie pleine de replis, de contradictions, de pièges. C’est vrai, au vingtième siècle, de Proust, de Joyce, de Kafka, de Nabokov, de Céline, de Faulkner, de Hemingway. Les événements de ces vies ne sont pas tous forcément spectaculaires, mais chaque bloc existentiel rayonne, dirait-on, de tous les autres ; les jours sont des fragments d’équations, une cristallisation en cours.

C’est même une liturgie complexe, qui, dans le cas de Proust, comporte un pôle fixe, qu’il appellera étrangement l’" adoration perpétuelle ". Peu de ses contemporains ont compris l’enjeu : Jacques Rivière, certainement ; mais aussi le jeune Paul Morand, alors en poste à Londres (" Proust est rudement plus fort que Flaubert "). Painter raconte qu’au moment où Léon Daudet, avec les meilleures intentions du monde, décrit Proust comme un enfant excentrique et bourré de talent, Henry James, lui, pense que Proust est en train d’écrire " le plus grand roman français depuis la Chartreuse de Parme ".

On connaît le mot ahurissant de Barrès à Mauriac devant le cercueil de Proust : " Ah oui, c’était notre jeune homme ! " Mais on a le coeur serré de lire la lettre de l’auteur de la Recherche du temps perdu à Sydney Schiff pour lui demander d’intervenir auprès du patron du Ritz : " Je loue une chambre pour le temps du dîner. Je voudrais qu’on m’évite les courants d’air et qu’on ne me dise pas : " Vous serez obligé de partir avant la fin du dîner si un Américain arrive par le bateau. " "

Composition musicale et redéfinition des corps : la vie savante de Proust s’organise, de plus en plus, selon ces deux axes. On ne se lasse pas de le voir mettre au point le passage du septuor de Vinteuil, en conviant chez lui, la nuit, des musiciens de quatuor. Ils viennent jouer dans sa chambre tapissée de liège, Céleste leur sert du champagne et des pommes frites ; les manuscrits de la Recherche sont sur le plancher. Proust veut observer de plus près les instrumentistes qu’il paye d’ailleurs royalement, avant de les faire raccompagner en taxi. Le jour, on écrit ; le jour est une nuit profonde.

La nuit, si les crises d’asthme le permettent, on sort pour d’autres expérimentations nerveuses, à l’Hôtel Marigny, le bordel de Jupien, c’est-à-dire d’Albert Le Cuziat. Les salons de jeunesse sont loin, on y fait de temps en temps une apparition spectrale. Une société se décompose, Proust est dans son laboratoire pour traiter et retraiter les particules dissoutes. Pour les renseignements, la police secrète à la Balzac, on peut compter sur Olivier Dabescat, un Basque, premier maître d’hôtel au Ritz. Mme Ritz, dans ses Mémoires, écrit avec une parfaite candeur : " On aimerait savoir de quoi ils pouvaient bien parler. "

A Céleste, qui lui reproche sa fréquentation de Le Cuziat, Proust répond gentiment : " Vous avez raison, ma chère Céleste, mais il m’est indispensable en raison des renseignements qu’il me fournit. " Ce que Proust ne dit pas, c’est qu’il meuble l’hôtel de passe pour homosexuels de ce Breton avisé et érudit en généalogie avec les fauteuils et les canapés de ses parents. Dans ce théâtre noir à l’intérieur du théâtre officiel, il va d’ailleurs se livrer à des rituels de profanation de photographies privées et à des actes de sadisme sur des rats encagés.

Painter, avec un humour involontaire très anglo-saxon, trouve " peu édifiants " ces moments capitaux de la vie de Proust. Il pense que nous devons lui pardonner comme à un pécheur, " notre frère ", qui aurait eu besoin de ces bizarreries pour son " salut ". Du moins, il rapporte des faits incontestables, et c’est l’essentiel.

Gide, interloqué, écrira plus tard : " Lors d’un mémorable entretien nocturne, Proust m’explique sa préoccupation de réunir en faisceau, à la faveur de l’orgasme, les sensations et les émotions les plus hétéroclites. La poursuite des rats, entre autres, devait trouver là sa justification ; en tout cas, Proust m’incitait à l’y voir. " Proust aimait scandaliser l’auteur de l’innocent Corydon. Lequel lui demande : " Ne nous présenterez-vous jamais cet Eros sous des formes jeunes et belles ? ".

Cruelle ironie de Proust : " J’ai fâché beaucoup d’homosexuels avec mon dernier chapitre. J’en ai beaucoup de peine, mais ce n’est pas ma faute si M. de Charlus est un vieux monsieur, je ne pouvais pas lui donner brusquement l’aspect d’un pâtre sicilien. " On atteint ici à une série de paradoxes où la vérité éclate. Rivière, en toute bonne foi, écrit à Proust, à propos de Sodome et Gomorrhe, qu’il a rarement vu " quelqu’un d’aussi sain et d’aussi équilibré ". Gide, lui, crie à la trahison, au camouflage, et traite Proust de " grand maître de la dissimulation ". Personne, au fond, ne veut voir que le sujet central de Proust est, à travers l’homosexualité, le snobisme et la cruauté, la permanence toute-puissante du péché originel. La réaction la plus divertissante est enfin celle de Natalie Barney, prêtresse du saphisme de ces années-là. Proust, séducteur, lui écrit que, dans ses livres, tous ses " sodomites sont affreux " mais que " toutes ses gomorrhéennes sont charmantes ". Peine perdue : Barney juge qu’Albertine et ses amies ne sont pas charmantes mais invraisemblables et a cette merveilleuse phrase de puritanisme mystique : " N’enfreint pas qui veut ces mystères d’Eleusis. ".

Aveuglement et refoulement d’un côté ; crédulité infantile de l’autre : on a l’impression que Proust est un des rares adultes de son temps. On le prend pour un chroniqueur alors qu’il compose une formidable orchestration des apparences et de leur envers. Là où la plupart de ses contemporains vivent sur une actualité se déroulant sur une ou deux lignes, avec un passé réduit à une monodie, lui perçoit tout sur dix lignes superposées, avec présent-passé polyphonique anticipant sur le futur. " On est rattrapé par la vie ", dit-il.

Il vit, il se voit vivre, il invente sa vie, il transgresse le grand interdit qui veut qu’on perde sa vie sans retour ou qu’on la gagne par un sacrifice consenti au silence. Proust, impeccable et subversif, est bien cette figure inacceptable pour la représentation sociale (et cela, Georges Bataille, seul, l’a compris) : le saint débauché. Il reproche aux " vieilles philosophies " de trop séparer l’art de la science. Il est son propre cobaye : " Ce qui semble extérieur, c’est en nous que nous le découvrons. " Ou encore : " Tout ce qui peut aider à découvrir des lois, à projeter de la lumière sur l’inconnu, à faire connaître plus profondément la vie, est également valable. "

L’introspection est une aventure de chaque instant, vérifiable aussi bien au concert qu’au bordel, dans un timbre vocal que pendant un bombardement, dans l’hémorragie imprévue de la mémoire comme dans le sommeil (le sommeil, grand personnage de la Recherche, puisqu’il s’agit de " l’examiner avec l’intelligence sans se réveiller "). On lui dit qu’il a inventé le " roman d’analyse " grâce à son " microscope " ? Mais non, sa trouvaille est le télescope intérieur, dit-il, il aperçoit des choses petites, certes, mais c’est parce qu’elles sont situées à grande distance dans le temps : " J’ai eu le malheur de commencer un livre par le mot " je " et aussitôt on a cru qu’au lieu de chercher à découvrir des lois générales je m’analysais au sens individuel et détestable du mot. " Rien de plus troublant, pour les fonctionnaires collectivistes, qu’un je atteignant la généralité par sa singularité même. Qu’une vie se transforme en loi n’est pas prévu par la Loi.

Différence de Miles Davis

Véritable Picasso du jazz, Miles Davis, ce héros, cet « anarchiste chinois », révolté, séducteur, indifférent aux modes — c’est lui qui les crée —, accompagnant-traversant toutes les formes (du be-bop au jazz-rock), ne pouvait que toucher l’oreille de Philippe Sollers. On lira ci-dessous le texte publié en 1994 dans La guerre du goût (il se trouve entre Mozart et Haydn, ce qui, on en conviendra, n’est pas rien).

Jamais texte sur Miles Davis n’a visé aussi juste, dans un style aussi concis. Qui n’y entendrait la trompette de Miles ? Son détachement, son ironie. Et même : « le son qui n’existe pas ».

Il est toujours ailleurs, distant, plus loin que ce qu’on attend, et c’est cela qu’il veut dire : l’au-delà de la pression, l’appel au dessus de la ligne d’horizon, simple ponctuation décalé, parfois, au milieu de l’immersion ou de la décomposition globale. Pour cela, il faut la trompette, instrument du réveil et de la résurrection. Les saxophones ont beau agiter la vie, la tordre, la tourbillonner en tous sens, il se retrouve avec la batterie et la basse, allons, allons, on n’est pas obligé de se rouler indéfiniment dans les ondes, le bruit, le cri, la profusion psychique. Il attend, il se fait attendre, va-t-il jouer la prochaine note, ce n’est pas certain. Il reste acide, mat, violent-pondéré, il compte de l’autre côté, à l’envers, il ne retombe pas dans le thème. Sa trompette bouchée est l’écho d’un écho, un métal au deuxième degré, comme si elle était obligée de traverser une énorme masse liquide (les préjugés, les clichés, l’expressivité répétitive). Son obsession est le son qui n’existe pas. Eux jouent la virtuosité qui déborde, ils se ressoudent par rapport à lui, ils le haïssent, ça les fait marcher, ce sont des hystériques. Il les écoute, il les traite de façon détachée, flottante. Il les laisse à leurs organes et à leurs pulsions, il y touche à peine, il dérape, il revient à la raison de tout ce trafic, je suis la tête, je suis la joie du concept. L’émotion est plus forte d’être un peu sardonique, pas de pathos, j’y suis, j’y suis toujours : Bye bye blackbird , 4 juillet 1958, Newport.

Miles Davis, anarchiste chinois, travaille dans le noir et blanc radical. Il me fait penser à Apollinaire, un soir de demi-brume à Londres ("Je ne chante pas ce monde ni les astres, je chante toutes les possibilités de moi-même hors de ce monde et des astres"). Pas de plainte, ni maître ni esclave, jamais banal. La révolte totale se marque dans l’art des fractions. Je traîne le son pour le rendre à sa rage vraie, je le fais éclater de manière rentrée. Les phénomènes passent, je cherche les lois [1]. Un tel retrait féminin est un comble de virilité qui féminise les mâles à vue d’oeil. Je persiste dans l’engloutissement, je fais signe quand même. S’il le faut, je mettrais en scène l’incroyable mauvais goût de l’époque, juste pour dire, à un moment donné : attention la cour. Jugement tranchant, sans emphase. Si la mort parle, ce doit être, au fond sur ce ton.

Véritable Picasso du jazz, Miles Davis, ce héros, cet « anarchiste chinois », révolté, séducteur, indifférent aux modes — c’est lui qui les crée —, accompagnant-traversant toutes les formes (du be-bop au jazz-rock), ne pouvait que toucher l’oreille de Philippe Sollers. On lira ci-dessous le texte publié en 1994 dans La guerre du goût (il se trouve entre Mozart et Haydn, ce qui, on en conviendra, n’est pas rien).

Jamais texte sur Miles Davis n’a visé aussi juste, dans un style aussi concis. Qui n’y entendrait la trompette de Miles ? Son détachement, son ironie. Et même : « le son qui n’existe pas ».

Il est toujours ailleurs, distant, plus loin que ce qu’on attend, et c’est cela qu’il veut dire : l’au-delà de la pression, l’appel au dessus de la ligne d’horizon, simple ponctuation décalé, parfois, au milieu de l’immersion ou de la décomposition globale. Pour cela, il faut la trompette, instrument du réveil et de la résurrection. Les saxophones ont beau agiter la vie, la tordre, la tourbillonner en tous sens, il se retrouve avec la batterie et la basse, allons, allons, on n’est pas obligé de se rouler indéfiniment dans les ondes, le bruit, le cri, la profusion psychique. Il attend, il se fait attendre, va-t-il jouer la prochaine note, ce n’est pas certain. Il reste acide, mat, violent-pondéré, il compte de l’autre côté, à l’envers, il ne retombe pas dans le thème. Sa trompette bouchée est l’écho d’un écho, un métal au deuxième degré, comme si elle était obligée de traverser une énorme masse liquide (les préjugés, les clichés, l’expressivité répétitive). Son obsession est le son qui n’existe pas. Eux jouent la virtuosité qui déborde, ils se ressoudent par rapport à lui, ils le haïssent, ça les fait marcher, ce sont des hystériques. Il les écoute, il les traite de façon détachée, flottante. Il les laisse à leurs organes et à leurs pulsions, il y touche à peine, il dérape, il revient à la raison de tout ce trafic, je suis la tête, je suis la joie du concept. L’émotion est plus forte d’être un peu sardonique, pas de pathos, j’y suis, j’y suis toujours : Bye bye blackbird , 4 juillet 1958, Newport.

Miles Davis, anarchiste chinois, travaille dans le noir et blanc radical. Il me fait penser à Apollinaire, un soir de demi-brume à Londres ("Je ne chante pas ce monde ni les astres, je chante toutes les possibilités de moi-même hors de ce monde et des astres"). Pas de plainte, ni maître ni esclave, jamais banal. La révolte totale se marque dans l’art des fractions. Je traîne le son pour le rendre à sa rage vraie, je le fais éclater de manière rentrée. Les phénomènes passent, je cherche les lois [1]. Un tel retrait féminin est un comble de virilité qui féminise les mâles à vue d’oeil. Je persiste dans l’engloutissement, je fais signe quand même. S’il le faut, je mettrais en scène l’incroyable mauvais goût de l’époque, juste pour dire, à un moment donné : attention la cour. Jugement tranchant, sans emphase. Si la mort parle, ce doit être, au fond sur ce ton.

Le lieu et la formule

Haydn par Thomas Hardy (1792). Manet, Lola de Valence, 1862.

Haydn est le musicien qui ne cesse de revenir dans ma vie.

En quatuors, en sonates.

Après avoir réécouté tous les grands préférés — Gesualdo, Purcell, Monteverdi, Scarlatti, Vivaldi, Bach, Haendel, Mozart —, c’est lui, de nouveau, qui fait signe au moment du plus grand silence. Il reste dans son secret, non omnis moriar [2].

Je pense à un monde reconstruit selon lui, redressement harmonique : par-delà le bien et le mal, la mort et son faux dieu, selon la série trouvée des substances et des densités. Mercure, billes. On le touche à peine, il répond, il tourbillonne en cascade — saut, arrêt, saut, intermittence —, il s’éclipse, glisse, roule, troue, repart. Phrases où il n’y aurait que des verbes. Haydn est un jazz de durée, sans dépression, sans espoir. Armstrong l’a écouté ? Miles Davis ? Et Charlie Parker, Billie Holliday, Count Basie, Monk ? On décide de l’imaginer [3]. La plus grande variété rythmique : museau, doigts, éclaircies, fourrés, pluie d’acier.

Il n’y aura jamais de commémoration romantisée de Joseph Haydn, que Mozart, ce Christ, appelait « papa ».

Une messe catholique pour célébrer Trafalgar comme victoire ? Oh oui ! Qu’on en finisse une bonne fois avec la Terreur et Napoléon ! C’est la Nelson, soprano surexcitée, coups de canons, cordages, boulets rouges, paquets de mer, fouet du joyeux message. Encore Londres : c’est Mallarmé qui compare les lettres de Voltaire à Haydn : « le concis ou le dégagé ». Voici donc la raison même, enfin réaccordée à la création, aux saisons [4].

Wunderbar !

« Haydn s’était fait une règle singulière dont je ne puis rien vous apprendre, sinon qu’il n’a jamais voulu dire en quoi elle consistait. » (Stendhal, Vie de Haydn, lettre VIII.)

Comment concilier le nom de Dieu et la génétique ? Vieux et pénible problème, résolu ici comme par enchantement : YAH. ADN.

Rien de plus proche d’une Illumination de Rimbaud qu’une sonate de Haydn.

Pour vous en convaincre, écoutez Rudolf Buchbinder (le relieur) jouer celle en la bémol majeur (N°31), 1768. Seize minutes, vingt-cinq secondes [5]. La poésie qui discute les vérités nécessaires est moins belle que celle qui ne les discute pas. Repoussez l’incrédulité : vous me ferez plaisir [6]. Je me figure Elohim plutôt froid que sentimental [7].

Ce presto.

Chambre vide, soleil, matin, n’importe où, après que l’idée de déluge se fut rassise [8], quelqu’un est là, réfléchit, pointe, articule, s’élance, pique, ponctue. Le temps est en cercle, éternel retour, quadrature de la sphère au cube. Cerveau à la touche, direct. Il n’y a rien à faire d’autre que de communiquer la gratuité du calcul. Qui bat là ? D’où viennent ces brusqueries, ces suspens, cette rage, ce velours ? Le dé, abolissant le hasard, bornant l’infini, éclairé de tous les côtés à la fois, transparente source en train de tourner sans déborder : est-ce possible ? Yah !

Andreas Streicher à Griesinger, Vienne, 2 juillet 1809 :

Trois jours avant la mort de Haydn, le 24 mai à deux heures de l’après-midi, alors que Haydn faisait sa sieste, un officier de hussards français est venu le voir pour faire sa connaissance. Haydn l’a reçu, a parlé avec lui de musique et en particulier de La création, et s’est montré si vif d’esprit que l’officier lui a chanté en italien l’air « Mit Würde und Hoheit angethan » (l’air en ut majeur de la création de l’homme et de la femme de la deuxième partie) [9]. L’officier a chanté d’une voix si noble, si sublime, avec tant d’expression et de goût, que Haydn n’a pu retenir des larmes de joie, déclarant au chanteur lui-même et ensuite à d’autres personnes que non seulement il n’avait jamais entendu cet air interprété d’une telle façon, mais qu’à sa connaissance, jamais aucune voix ni aucun chant ne l’avait ravi à ce point. Au bout d’une demi-heure, l’officier est remonté à cheval pour marcher contre l’ennemi. Il a laissé son adresse, qui est (pour autant qu’on puisse le deviner) : Sulimy, Capitaine des hussards. Souhaitons que ce noble monsieur apprenne un jour que c’est lui qui a procuré à Haydn sa dernière joie musicale, car après, il n’a plus entendu la moindre note.

Haydn par Thomas Hardy (1792). Manet, Lola de Valence, 1862.

Haydn est le musicien qui ne cesse de revenir dans ma vie.

En quatuors, en sonates.

Après avoir réécouté tous les grands préférés — Gesualdo, Purcell, Monteverdi, Scarlatti, Vivaldi, Bach, Haendel, Mozart —, c’est lui, de nouveau, qui fait signe au moment du plus grand silence. Il reste dans son secret, non omnis moriar [2].

Je pense à un monde reconstruit selon lui, redressement harmonique : par-delà le bien et le mal, la mort et son faux dieu, selon la série trouvée des substances et des densités. Mercure, billes. On le touche à peine, il répond, il tourbillonne en cascade — saut, arrêt, saut, intermittence —, il s’éclipse, glisse, roule, troue, repart. Phrases où il n’y aurait que des verbes. Haydn est un jazz de durée, sans dépression, sans espoir. Armstrong l’a écouté ? Miles Davis ? Et Charlie Parker, Billie Holliday, Count Basie, Monk ? On décide de l’imaginer [3]. La plus grande variété rythmique : museau, doigts, éclaircies, fourrés, pluie d’acier.

Il n’y aura jamais de commémoration romantisée de Joseph Haydn, que Mozart, ce Christ, appelait « papa ».

Une messe catholique pour célébrer Trafalgar comme victoire ? Oh oui ! Qu’on en finisse une bonne fois avec la Terreur et Napoléon ! C’est la Nelson, soprano surexcitée, coups de canons, cordages, boulets rouges, paquets de mer, fouet du joyeux message. Encore Londres : c’est Mallarmé qui compare les lettres de Voltaire à Haydn : « le concis ou le dégagé ». Voici donc la raison même, enfin réaccordée à la création, aux saisons [4].

Wunderbar !

« Haydn s’était fait une règle singulière dont je ne puis rien vous apprendre, sinon qu’il n’a jamais voulu dire en quoi elle consistait. » (Stendhal, Vie de Haydn, lettre VIII.)

Comment concilier le nom de Dieu et la génétique ? Vieux et pénible problème, résolu ici comme par enchantement : YAH. ADN.

Rien de plus proche d’une Illumination de Rimbaud qu’une sonate de Haydn.

Pour vous en convaincre, écoutez Rudolf Buchbinder (le relieur) jouer celle en la bémol majeur (N°31), 1768. Seize minutes, vingt-cinq secondes [5]. La poésie qui discute les vérités nécessaires est moins belle que celle qui ne les discute pas. Repoussez l’incrédulité : vous me ferez plaisir [6]. Je me figure Elohim plutôt froid que sentimental [7].

Ce presto.

Chambre vide, soleil, matin, n’importe où, après que l’idée de déluge se fut rassise [8], quelqu’un est là, réfléchit, pointe, articule, s’élance, pique, ponctue. Le temps est en cercle, éternel retour, quadrature de la sphère au cube. Cerveau à la touche, direct. Il n’y a rien à faire d’autre que de communiquer la gratuité du calcul. Qui bat là ? D’où viennent ces brusqueries, ces suspens, cette rage, ce velours ? Le dé, abolissant le hasard, bornant l’infini, éclairé de tous les côtés à la fois, transparente source en train de tourner sans déborder : est-ce possible ? Yah !

Andreas Streicher à Griesinger, Vienne, 2 juillet 1809 :

Trois jours avant la mort de Haydn, le 24 mai à deux heures de l’après-midi, alors que Haydn faisait sa sieste, un officier de hussards français est venu le voir pour faire sa connaissance. Haydn l’a reçu, a parlé avec lui de musique et en particulier de La création, et s’est montré si vif d’esprit que l’officier lui a chanté en italien l’air « Mit Würde und Hoheit angethan » (l’air en ut majeur de la création de l’homme et de la femme de la deuxième partie) [9]. L’officier a chanté d’une voix si noble, si sublime, avec tant d’expression et de goût, que Haydn n’a pu retenir des larmes de joie, déclarant au chanteur lui-même et ensuite à d’autres personnes que non seulement il n’avait jamais entendu cet air interprété d’une telle façon, mais qu’à sa connaissance, jamais aucune voix ni aucun chant ne l’avait ravi à ce point. Au bout d’une demi-heure, l’officier est remonté à cheval pour marcher contre l’ennemi. Il a laissé son adresse, qui est (pour autant qu’on puisse le deviner) : Sulimy, Capitaine des hussards. Souhaitons que ce noble monsieur apprenne un jour que c’est lui qui a procuré à Haydn sa dernière joie musicale, car après, il n’a plus entendu la moindre note.

Lire un extrait

Videos de Philippe Sollers (72)

Voir plusAjouter une vidéo

Dialogue autour de l'oeuvre de Philippe Sollers (1936-2023).

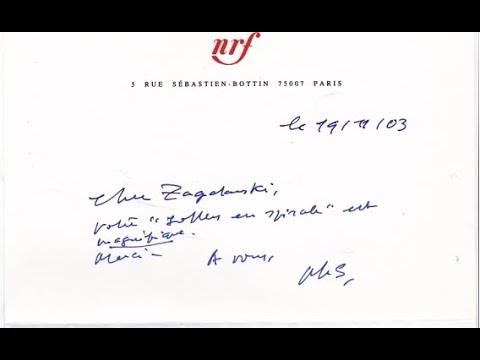

Pour lire des extraits et se procurer l'essai SOLLERS EN SPIRALE : https://laggg2020.wordpress.com/sollers-en-spirale/

00:04:45 Début

Dans la catégorie :

Biographie littéraireVoir plus

>Littérature (Belles-lettres)>Littérature : généralités>Biographie littéraire (440)

Les plus populaires : Littérature française

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Philippe Sollers (98)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Testez vos connaissances en poésie ! (niveau difficile)

Dans quelle ville Verlaine tira-t-il sur Rimbaud, le blessant légèrement au poignet ?

Paris

Marseille

Bruxelles

Londres

10 questions

1226 lecteurs ont répondu

Thèmes :

poésie

, poèmes

, poètesCréer un quiz sur ce livre1226 lecteurs ont répondu