Philippe Sollers/5

13 notes

Résumé :

'Je viens du Centre de tir. Quelques bavures pour commencer (fatigue, souffle court), et puis précision. Je ne sais plus quel poète américain a écrit ces deux vers : "Paradis calme/Au-dessus du carnage". C'est mon état d'esprit à l'entraînement. En haut, si j'arrive à penser le moins possible, ciel bleu, calme lumineux. En bas, explosion et larmes.

Je me concentre sur le mot "mot". Je le vois là-bas, dans la ligne de mire. Il respire un peu, il grandit, c'est... >Voir plus

Je me concentre sur le mot "mot". Je le vois là-bas, dans la ligne de mire. Il respire un peu, il grandit, c'est... >Voir plus

étiquettes

Ajouter des étiquettes

Que lire après Blanche, tome 1 : Les voyageurs du tempsVoir plus

Critiques, Analyses et Avis (1)

Ajouter une critique

Devant ce livre éloquent (entre autres le passage sur la "Bête" et les "Parasites"), je ne peux m'empêcher de constater combien cet auteur suscite des positions extrêmes chez les uns et les autres. Ou l'on découvre un vif amour, proche de l'idolâtrie ou, l'on entend les pires choses sur le bordelais-parisien Sollers, pourvoyeur de soufre...

Je ne me situe ni dans un camp ni dans l'autre; il m'agace, m'étonne, m'éveille, me bouscule (ce qui est loin de me déplaire), me hérisse par des certitudes, me montre et me démontre certaines stupidités de notre époque, m'apprend, me désapprend, me malmène, me partage. Ce livre dit "roman" (?) m'a donc à la fois intéressée et agacée.

Les "Voyageurs du Temps" sont les voyageurs du monde "sollersien" (puis-je me permettre?) : Lautréamont, Rimbaud, Kafka, Céline, Nietchze, Hölderlin, Artaud, etc..., la rencontre avec des figures qui passent d'un "Temps" humain à un "Temps hors Temps", le seul véritable... Je ne résiste pas à répercuter cette magnifique phrase qui me laisse pensive, rêveuse, "remuée":

"Hier, c'était il y a 20 ans, demain ce sera dans 20 ans, maintenant est une pyramide de 40 ans. Dans 40 ans ce sera aujourd'hui, même si je suis absent des heures et des horloges. Je sors des montres. Je démontre."

Il y a de si beaux passages (notamment ceux sur le Temps) qui vous coupent le souffle, qui vous laissent pensée en lévitation et puis d'autres qui vous donnent envie d'arrêter la lecture : je n'en ai rien à faire de ce qu'il veut me dire, de ses divagations philosophico-psychanalytiques parisiennes où la littérature d'aujourd'hui se sent méprisée. Des doutes : que me manque-t-il pour pénétrer au plus loin ce mode de pensée, ce sourire ironique plein de sous-entendus qui semble nous faire croire que seule sa vision est juste...

En conclusion, je livre cette deuxième citation :

"Il y a des écrits qu'on lit distraitement, ceux qu'on lit en sachant qu'on ne les relira jamais, et puis, en très petit nombre, ceux qu'on relit sans cesse. On les sait presque par coeur, à la virgule près, mais, rien à faire, ils révèlent toujours quelque chose de nouveau, ils sont actifs sans en avoir l'air, ce sont des émetteurs constants, des trésors. Ils font signe. du coup, une autre vision se dessine."

Comme cela est très justement dit. Je le ressens et le goûte. Je ne relirai pas votre livre, mais de nombreuses pages sont "cornées" et à celles-là, j'y retournerai.

Vous êtes, Monsieur Sollers, un génie irritant...

Je ne me situe ni dans un camp ni dans l'autre; il m'agace, m'étonne, m'éveille, me bouscule (ce qui est loin de me déplaire), me hérisse par des certitudes, me montre et me démontre certaines stupidités de notre époque, m'apprend, me désapprend, me malmène, me partage. Ce livre dit "roman" (?) m'a donc à la fois intéressée et agacée.

Les "Voyageurs du Temps" sont les voyageurs du monde "sollersien" (puis-je me permettre?) : Lautréamont, Rimbaud, Kafka, Céline, Nietchze, Hölderlin, Artaud, etc..., la rencontre avec des figures qui passent d'un "Temps" humain à un "Temps hors Temps", le seul véritable... Je ne résiste pas à répercuter cette magnifique phrase qui me laisse pensive, rêveuse, "remuée":

"Hier, c'était il y a 20 ans, demain ce sera dans 20 ans, maintenant est une pyramide de 40 ans. Dans 40 ans ce sera aujourd'hui, même si je suis absent des heures et des horloges. Je sors des montres. Je démontre."

Il y a de si beaux passages (notamment ceux sur le Temps) qui vous coupent le souffle, qui vous laissent pensée en lévitation et puis d'autres qui vous donnent envie d'arrêter la lecture : je n'en ai rien à faire de ce qu'il veut me dire, de ses divagations philosophico-psychanalytiques parisiennes où la littérature d'aujourd'hui se sent méprisée. Des doutes : que me manque-t-il pour pénétrer au plus loin ce mode de pensée, ce sourire ironique plein de sous-entendus qui semble nous faire croire que seule sa vision est juste...

En conclusion, je livre cette deuxième citation :

"Il y a des écrits qu'on lit distraitement, ceux qu'on lit en sachant qu'on ne les relira jamais, et puis, en très petit nombre, ceux qu'on relit sans cesse. On les sait presque par coeur, à la virgule près, mais, rien à faire, ils révèlent toujours quelque chose de nouveau, ils sont actifs sans en avoir l'air, ce sont des émetteurs constants, des trésors. Ils font signe. du coup, une autre vision se dessine."

Comme cela est très justement dit. Je le ressens et le goûte. Je ne relirai pas votre livre, mais de nombreuses pages sont "cornées" et à celles-là, j'y retournerai.

Vous êtes, Monsieur Sollers, un génie irritant...

Citations et extraits (11)

Voir plus

Ajouter une citation

Nous sommes le 15 septembre 1917. Vous me dites tout de suite que l’année 1917 est essentielle pour comprendre l’Histoire mondiale, qu’il y a encore une guerre et des massacres épouvantables, suivis, en octobre, d’une révolution dont on a longuement parlé. Mais, ce jour-là, un voyageur qui a une lésion des poumons note les conseils de ses médecins : lumière, air, soleil, repos. Il pense que tout cela est un symbole. Il vit donc selon une loi personnelle, très personnelle, et, d’emblée, symbolique, ce qui est à l’opposé de tout réalisme ou naturalisme social et humain. Pourtant le plus étonnant est ce qu’il écrit juste après :

« Majestueuse apparition, prince de l’Empire.

« Ô belle heure, magistral saisissement, jardin inculte. Tu sors en faisant le tour de la maison, et sur le chemin du jardin vers toi s’élance la déesse de la chance. »

Vous l’avez reconnu, c’est Franz Kafka, un virtuose de la lutte anti-parasitaire, mort au champ d’honneur intérieur. La déesse de la chance s’élance vers lui, et il est lui-même le prince de l’Empire qui s’écroule.

Je sors en faisant le tour de la maison, je prends le chemin du fond du jardin, celui qui ne va nulle part et qui est toujours favorable. Je rentre, et je lis, à la date du 18 octobre 1921 :

« Temps éternel de l’enfance. À nouveau un appel de la vie.

« Il est parfaitement concevable que la magnificence de la vie soit répandue autour de chacun, et cela toujours dans sa plénitude, mais voilée, dans la profondeur, invisible, fort loin. Elle se trouve là-bas, pas hostile, pas réfractaire ni sourde.

« Si on l’invoque par le mot juste, par son nom véritable, alors elle vient. C’est là le caractère de la magie qui ne crée pas mais qui invoque. »

Arranger les fleurs, là, tout de suite, les bleuets dans le petit vase sur la table de nuit : dernière joie, un jour, du mourant.

Le 16 janvier 1922, voici ce que pourrait être la littérature (« je ne suis que littérature ») :

« Une nouvelle doctrine secrète, une nouvelle Kabbale. Il est vrai que cela exige un génie on ne sait combien incompréhensible qui, à nouveau, pousse ses racines au sein des vieux siècles, ou bien qui recrée les vieux siècles, et qui ne se dépense pas en tout ceci, mais qui, à présent, commence seulement à se dépenser. »

Franz Kafka, autrement dit François Choucas (oiseau proche de la corneille, plumage noir et nuque grise, vivant dans les clochers ou les tours), a tenu son Journal jusqu’en 1923. Il est mort en 1924. Son héroïsme anti-parasitaire n’est pas assez connu :

« Je lutte, personne ne le sait ; plus d’un le sent (c’est inévitable), mais personne ne le sait. J’accomplis mes devoirs quotidiens, tout au plus pourrait-on me reprocher quelque légère distraction. »

Les Parasites font de Kafka un martyr, c’est dans leur logique qui s’applique immanquablement à tout animal leur ayant faussé compagnie au dernier moment. Dérision ou martyrologe : c’est la parade habituelle. Les Parasites, bien entendu, ne comprennent rien à l’immense joie de la Bête. Elle lutte, soit, mais dans la joie, au point que Kafka peut écrire : « Ce n’est pas à la lutte mais à la joie que je finirai par succomber. »

Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d’hommes ! Millions de morts, ossuaires, charniers et fumée. La mémoire collective refait le film dans la bonne direction commémorative, pour qu’il ne soit pas dit que la bataille d’hommes a eu lieu pour rien. Le sang invisible coule à l’envers (regardez ce grand fleuve rouge), mais c’est quand même, sans fin, la joie. Kafka, un des voyageurs les mieux informés des siècles, laisse finalement tomber : « La vermine est née du néant. » Le néant engendre donc quelque chose ? Mais oui, la vermine, la venimeuse vermine.

« J’ai puissamment assumé la négativité de mon temps », dit encore K. « Je suis un terme ou un commencement. »

Un commencement, à coup sûr, que l’Église parasitaire voudrait décrire comme un terme. Un grand commencement, comme tous ceux qu’ont vécus les vrais voyageurs du Temps. Une seule erreur à ne pas faire (combien de bateaux sombrent en vue du port) : finir dans le mépris, le dégoût, la haine, l’autodestruction programmée par les Parasites lorsqu’ils ont pris possession d’un corps. Là, c’est le terme, qui, d’ailleurs, peut avoir sa grandeur, sa beauté barbare. Dante n’a pas écrit L’Enfer pour rien, et c’est là où vont les Bêtes abattues par elles-mêmes. Allez au chant 13, coupez une branche d’arbre, et vous aurez aussitôt un gémissement et du sang. Ce sont les suicidés, pauvres bois pendus en dehors de leurs corps, dans les ténèbres.

Dans le combat spirituel incessant, toute arme est une élection, un mandat du Ciel :

« C’est un mandat. Je ne peux assumer de par ma nature autre chose qu’un mandat que personne ne m’a donné. »

Le moindre incident le prouve. Tout ce qui arrive est mandaté. C’est la guerre sous direction symbolique. K se tutoie beaucoup lui-même, comme Rimbaud dans Une saison en enfer. Le mandaté a une âme et un corps, une âme qui est la guerre de son corps, et on peut l’amputer, l’égorger ou le censurer, ça ne change rien à l’affaire. Cette phrase est de Franz Kafka :

« J’ai le poignet d’un vieux pêcheur, infatigable et heureux. »

À propos de l’enfer et du paradis, question étrangement actuelle, Kafka donne la réponse suivante : le paradis est toujours là, il n’a pas bougé, et l’expulsion a été, et reste, la punition la plus douce. Il pourrait y avoir pire : la destruction du paradis, ou, plus effroyable encore, l’inaccessibilité définitive à la vie éternelle. L’époque y prétend. La Bête, qui ne fait l’Agneau que d’un oeil, sait à quoi s’en tenir sur son Anti-Bête. L’Anti-Bête des derniers temps est la Bête devenue entièrement Parasite. Elle n’est rien, mais veut être tout.

Le faux sens commun sent ce danger. La Bête est très à l’aise avec ceux dont la vie est simple, paysans, ouvriers, techniciens de base, elle est, d’instinct, très bien acceptée par ces catégories de ce que George Orwell appelle « la décence ordinaire ». En revanche, elle est très mal vue de l’intelligentsia en général, intellectuels, professeurs, universitaires, journalistes. La Bête comprend et approuve, de façon innée, la réalité quotidienne. Encore une fois, elle est tranquille et ne dérange pas les oiseaux. Sa langue est aussi celle des oiseaux.

Comme les gens les plus ordinaires, la Bête n’entre pas dans les mémorials, les cimetières sous la lune, les ossuaires, les listes, les panthéons. Seul signe distinctif : on ne trouvera pas ses restes dans les sous-bois, les fourrés, ou au bord de l’eau. Ils sont là, sans doute, mais personne ne s’en doute. Pas de tombeau grandiloquent, pas de sépulcre blanchi, pas d’inscription, pas de stèle. Pas non plus de gestes romantiques : cendres jetées dans un fleuve ou dans l’océan, dispersion dans l’espace et autres fadaises. La Bête était là pour rien, il n’en reste rien.

À la rigueur, des mots, des récits, des livres, des peintures, des sculptures, de la musique, mais rien d’obligatoire, au contraire de la prétendue « histoire de l’art », ou « histoire des idées ». De l’art ? Des idées ? Donnez des détails concrets, qu’on s’amuse.

La Bête est favorable à la Science quand celle-ci la libère, mais n’aime pas être délimitée ni définie. Ce qui l’occupe, c’est de sortir des limitations d’époque, de sauter par-dessus ce qu’on lui présente comme étant son temps, bref d’aller plus loin dans la trame . Elle sera vite traitée d’« élitiste » par l’Église parasitaire, ce qui, désormais (comme Orwell le prévoyait), est considéré comme un crime. La Bête reste indifférente à la mascarade de l’art dit « contemporain » comme à la bouillie du « débat d’idées » et autres brouillages. Elle ne cherche pas, elle trouve. Quoi ? L’or du temps.

La Bête fait travailler ses Parasites. En un sens, elle a besoin de leur activité de fourmis. Les hallucinés de l’arrière-monde, comme les sociolâtres, sont ses employés à leur insu. Plus la Bête grandit spirituellement, plus elle a de Parasites. Elle peut ainsi mesurer ses progrès avec l’augmentation du nombre de ses meurtriers.

« Majestueuse apparition, prince de l’Empire.

« Ô belle heure, magistral saisissement, jardin inculte. Tu sors en faisant le tour de la maison, et sur le chemin du jardin vers toi s’élance la déesse de la chance. »

Vous l’avez reconnu, c’est Franz Kafka, un virtuose de la lutte anti-parasitaire, mort au champ d’honneur intérieur. La déesse de la chance s’élance vers lui, et il est lui-même le prince de l’Empire qui s’écroule.

Je sors en faisant le tour de la maison, je prends le chemin du fond du jardin, celui qui ne va nulle part et qui est toujours favorable. Je rentre, et je lis, à la date du 18 octobre 1921 :

« Temps éternel de l’enfance. À nouveau un appel de la vie.

« Il est parfaitement concevable que la magnificence de la vie soit répandue autour de chacun, et cela toujours dans sa plénitude, mais voilée, dans la profondeur, invisible, fort loin. Elle se trouve là-bas, pas hostile, pas réfractaire ni sourde.

« Si on l’invoque par le mot juste, par son nom véritable, alors elle vient. C’est là le caractère de la magie qui ne crée pas mais qui invoque. »

Arranger les fleurs, là, tout de suite, les bleuets dans le petit vase sur la table de nuit : dernière joie, un jour, du mourant.

Le 16 janvier 1922, voici ce que pourrait être la littérature (« je ne suis que littérature ») :

« Une nouvelle doctrine secrète, une nouvelle Kabbale. Il est vrai que cela exige un génie on ne sait combien incompréhensible qui, à nouveau, pousse ses racines au sein des vieux siècles, ou bien qui recrée les vieux siècles, et qui ne se dépense pas en tout ceci, mais qui, à présent, commence seulement à se dépenser. »

Franz Kafka, autrement dit François Choucas (oiseau proche de la corneille, plumage noir et nuque grise, vivant dans les clochers ou les tours), a tenu son Journal jusqu’en 1923. Il est mort en 1924. Son héroïsme anti-parasitaire n’est pas assez connu :

« Je lutte, personne ne le sait ; plus d’un le sent (c’est inévitable), mais personne ne le sait. J’accomplis mes devoirs quotidiens, tout au plus pourrait-on me reprocher quelque légère distraction. »

Les Parasites font de Kafka un martyr, c’est dans leur logique qui s’applique immanquablement à tout animal leur ayant faussé compagnie au dernier moment. Dérision ou martyrologe : c’est la parade habituelle. Les Parasites, bien entendu, ne comprennent rien à l’immense joie de la Bête. Elle lutte, soit, mais dans la joie, au point que Kafka peut écrire : « Ce n’est pas à la lutte mais à la joie que je finirai par succomber. »

Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d’hommes ! Millions de morts, ossuaires, charniers et fumée. La mémoire collective refait le film dans la bonne direction commémorative, pour qu’il ne soit pas dit que la bataille d’hommes a eu lieu pour rien. Le sang invisible coule à l’envers (regardez ce grand fleuve rouge), mais c’est quand même, sans fin, la joie. Kafka, un des voyageurs les mieux informés des siècles, laisse finalement tomber : « La vermine est née du néant. » Le néant engendre donc quelque chose ? Mais oui, la vermine, la venimeuse vermine.

« J’ai puissamment assumé la négativité de mon temps », dit encore K. « Je suis un terme ou un commencement. »

Un commencement, à coup sûr, que l’Église parasitaire voudrait décrire comme un terme. Un grand commencement, comme tous ceux qu’ont vécus les vrais voyageurs du Temps. Une seule erreur à ne pas faire (combien de bateaux sombrent en vue du port) : finir dans le mépris, le dégoût, la haine, l’autodestruction programmée par les Parasites lorsqu’ils ont pris possession d’un corps. Là, c’est le terme, qui, d’ailleurs, peut avoir sa grandeur, sa beauté barbare. Dante n’a pas écrit L’Enfer pour rien, et c’est là où vont les Bêtes abattues par elles-mêmes. Allez au chant 13, coupez une branche d’arbre, et vous aurez aussitôt un gémissement et du sang. Ce sont les suicidés, pauvres bois pendus en dehors de leurs corps, dans les ténèbres.

Dans le combat spirituel incessant, toute arme est une élection, un mandat du Ciel :

« C’est un mandat. Je ne peux assumer de par ma nature autre chose qu’un mandat que personne ne m’a donné. »

Le moindre incident le prouve. Tout ce qui arrive est mandaté. C’est la guerre sous direction symbolique. K se tutoie beaucoup lui-même, comme Rimbaud dans Une saison en enfer. Le mandaté a une âme et un corps, une âme qui est la guerre de son corps, et on peut l’amputer, l’égorger ou le censurer, ça ne change rien à l’affaire. Cette phrase est de Franz Kafka :

« J’ai le poignet d’un vieux pêcheur, infatigable et heureux. »

À propos de l’enfer et du paradis, question étrangement actuelle, Kafka donne la réponse suivante : le paradis est toujours là, il n’a pas bougé, et l’expulsion a été, et reste, la punition la plus douce. Il pourrait y avoir pire : la destruction du paradis, ou, plus effroyable encore, l’inaccessibilité définitive à la vie éternelle. L’époque y prétend. La Bête, qui ne fait l’Agneau que d’un oeil, sait à quoi s’en tenir sur son Anti-Bête. L’Anti-Bête des derniers temps est la Bête devenue entièrement Parasite. Elle n’est rien, mais veut être tout.

Le faux sens commun sent ce danger. La Bête est très à l’aise avec ceux dont la vie est simple, paysans, ouvriers, techniciens de base, elle est, d’instinct, très bien acceptée par ces catégories de ce que George Orwell appelle « la décence ordinaire ». En revanche, elle est très mal vue de l’intelligentsia en général, intellectuels, professeurs, universitaires, journalistes. La Bête comprend et approuve, de façon innée, la réalité quotidienne. Encore une fois, elle est tranquille et ne dérange pas les oiseaux. Sa langue est aussi celle des oiseaux.

Comme les gens les plus ordinaires, la Bête n’entre pas dans les mémorials, les cimetières sous la lune, les ossuaires, les listes, les panthéons. Seul signe distinctif : on ne trouvera pas ses restes dans les sous-bois, les fourrés, ou au bord de l’eau. Ils sont là, sans doute, mais personne ne s’en doute. Pas de tombeau grandiloquent, pas de sépulcre blanchi, pas d’inscription, pas de stèle. Pas non plus de gestes romantiques : cendres jetées dans un fleuve ou dans l’océan, dispersion dans l’espace et autres fadaises. La Bête était là pour rien, il n’en reste rien.

À la rigueur, des mots, des récits, des livres, des peintures, des sculptures, de la musique, mais rien d’obligatoire, au contraire de la prétendue « histoire de l’art », ou « histoire des idées ». De l’art ? Des idées ? Donnez des détails concrets, qu’on s’amuse.

La Bête est favorable à la Science quand celle-ci la libère, mais n’aime pas être délimitée ni définie. Ce qui l’occupe, c’est de sortir des limitations d’époque, de sauter par-dessus ce qu’on lui présente comme étant son temps, bref d’aller plus loin dans la trame . Elle sera vite traitée d’« élitiste » par l’Église parasitaire, ce qui, désormais (comme Orwell le prévoyait), est considéré comme un crime. La Bête reste indifférente à la mascarade de l’art dit « contemporain » comme à la bouillie du « débat d’idées » et autres brouillages. Elle ne cherche pas, elle trouve. Quoi ? L’or du temps.

La Bête fait travailler ses Parasites. En un sens, elle a besoin de leur activité de fourmis. Les hallucinés de l’arrière-monde, comme les sociolâtres, sont ses employés à leur insu. Plus la Bête grandit spirituellement, plus elle a de Parasites. Elle peut ainsi mesurer ses progrès avec l’augmentation du nombre de ses meurtriers.

Voyez maintenant ce personnage un peu voûté, arrivant un soir de neige, au château de Sans-Souci, chez Frédéric de Prusse. Ce dernier est à table, entouré de ses convives habituels, emperruqués très libres d’esprit, en train de débiter des blasphèmes. Soudain, un laquais s’approche du roi et lui murmure quelque chose à l’oreille. Le monarque se lève, obligeant tout le monde à en faire autant, et laisse seulement tomber : « Messieurs, le vieux Bach est arrivé. »

On le met tout de suite au clavecin, le vieux Bach, peu importe qu’il soit crevé ou malade. Le roi l’admire et le jalouse, il se veut lui-même musicien et flûtiste, il compose des bagatelles qu’il faut louer à l’excès. « Vous m’écrirez bien un menuet, vieux Bach ? — Certainement, Sire. — Mais jouez-nous quelque chose de votre invention. »

Le vieux Bach s’exécute, il sait qu’il n’est pas là mais dans deux siècles ou plus, il se fout éperdument de savoir s’il y aura ou pas des oreilles pour l’entendre. Il joue la chose même . Concentré sur son clavier, il est évident qu’ il prie , mais qui ? Quoi ? Le royaume des notes sensibles, les mathématiques discrètes. Ça ne commence pas, ça ne finit pas, ça coule de source rythmique, une fois parti il pourrait continuer toute la nuit. Le roi trouve qu’il exagère, fait trop entendre les notes, emploie trop de notes, les fugues l’ennuient, c’est trop compliqué, élitiste, et puis la virtuosité du vieux est gênante, insultante, il est soit trop lent, soit trop rapide, la musique pour la musique, bon, ça va.

On ne voit d’ailleurs pas où il veut en venir, ces volutes ne mènent nulle part, rien pour la danse en société, rien non plus pour les défilés, rien pour la promenade champêtre. Le voilà de nouveau lancé à toute allure, le vieux salopard, est-ce qu’il ne défie pas sournoisement notre autorité, est-ce qu’il n’essaie pas de nous surplomber avec sa posture de squelette volant arrimé ? Il paraît qu’il croit en Dieu, ce vieux fou de nombres, on dit même qu’il a composé une messe catholique , à la gloire de l’Infâme, où on entend distinctement « et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam » [9]. Mais là, ce soir, il en fait trop, beaucoup trop, avec sa mort bien tempérée pour oiseaux et touches. « Bon, ça suffit, vieux Bach, vous avez mangé ? — Pas depuis hier, Sire. — Allez aux cuisines et dormez. Mon menuet pour demain, n’est-ce pas ? — Mais certainement, Sire. »

Cela n’est jamais dit, mais le petit Bach a été un enfant particulièrement joueur, espiègle, effronté, fugueur. En dehors de sa passion précoce pour la musique et de son sérieux aux offices, on l’a beaucoup vu courir dans la campagne, aux environs d’Eisenach. Qui ne l’a pas observé démarrer, détaler, s’envoler, s’arrêter brusquement, repartir comme un dératé, s’allonger les bras en croix dans l’herbe, se relever, courir à perdre haleine, puis s’asseoir et méditer longuement, avant de reprendre ses virevoltes qui ont tant inquiété sa mère, ne peut rien comprendre à sa façon de tempérer, ou plus exactement de temper . Régler la tempête et cette atroce histoire de crucifixion, ressusciter les spirales, voilà le voyage. Et c’est bien ce qui assombrit le visage du roi : la joie étourdissante et enfantine, là, du vieux Bach, sur laquelle le temps n’a aucune prise, sa prière ininterrompue, son mouvement d’adoration perpétuelle, bref son amour.

On le met tout de suite au clavecin, le vieux Bach, peu importe qu’il soit crevé ou malade. Le roi l’admire et le jalouse, il se veut lui-même musicien et flûtiste, il compose des bagatelles qu’il faut louer à l’excès. « Vous m’écrirez bien un menuet, vieux Bach ? — Certainement, Sire. — Mais jouez-nous quelque chose de votre invention. »

Le vieux Bach s’exécute, il sait qu’il n’est pas là mais dans deux siècles ou plus, il se fout éperdument de savoir s’il y aura ou pas des oreilles pour l’entendre. Il joue la chose même . Concentré sur son clavier, il est évident qu’ il prie , mais qui ? Quoi ? Le royaume des notes sensibles, les mathématiques discrètes. Ça ne commence pas, ça ne finit pas, ça coule de source rythmique, une fois parti il pourrait continuer toute la nuit. Le roi trouve qu’il exagère, fait trop entendre les notes, emploie trop de notes, les fugues l’ennuient, c’est trop compliqué, élitiste, et puis la virtuosité du vieux est gênante, insultante, il est soit trop lent, soit trop rapide, la musique pour la musique, bon, ça va.

On ne voit d’ailleurs pas où il veut en venir, ces volutes ne mènent nulle part, rien pour la danse en société, rien non plus pour les défilés, rien pour la promenade champêtre. Le voilà de nouveau lancé à toute allure, le vieux salopard, est-ce qu’il ne défie pas sournoisement notre autorité, est-ce qu’il n’essaie pas de nous surplomber avec sa posture de squelette volant arrimé ? Il paraît qu’il croit en Dieu, ce vieux fou de nombres, on dit même qu’il a composé une messe catholique , à la gloire de l’Infâme, où on entend distinctement « et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam » [9]. Mais là, ce soir, il en fait trop, beaucoup trop, avec sa mort bien tempérée pour oiseaux et touches. « Bon, ça suffit, vieux Bach, vous avez mangé ? — Pas depuis hier, Sire. — Allez aux cuisines et dormez. Mon menuet pour demain, n’est-ce pas ? — Mais certainement, Sire. »

Cela n’est jamais dit, mais le petit Bach a été un enfant particulièrement joueur, espiègle, effronté, fugueur. En dehors de sa passion précoce pour la musique et de son sérieux aux offices, on l’a beaucoup vu courir dans la campagne, aux environs d’Eisenach. Qui ne l’a pas observé démarrer, détaler, s’envoler, s’arrêter brusquement, repartir comme un dératé, s’allonger les bras en croix dans l’herbe, se relever, courir à perdre haleine, puis s’asseoir et méditer longuement, avant de reprendre ses virevoltes qui ont tant inquiété sa mère, ne peut rien comprendre à sa façon de tempérer, ou plus exactement de temper . Régler la tempête et cette atroce histoire de crucifixion, ressusciter les spirales, voilà le voyage. Et c’est bien ce qui assombrit le visage du roi : la joie étourdissante et enfantine, là, du vieux Bach, sur laquelle le temps n’a aucune prise, sa prière ininterrompue, son mouvement d’adoration perpétuelle, bref son amour.

Merci au corps d’être là, en tout cas, silencieux, à l’oeuvre. Il me dit que c’est lui, rien d’autre, qui a toujours pris les décisions, choisi les orientations, les situations. Les maladies, les douleurs ? C’est lui. Les dépressions, les crises, les pertes, les oublis ? Lui encore. Les détentes, les joies, les plaisirs ? Toujours lui. Je ne suis pas à toi, dit mon corps, mais à moi. Comment as-tu pu me faire ça ? Et çà ? Et puis ça ?

Il me parle sèchement, mon corps. Ta main, insiste-t-il, est la mienne. Si tu respires à fond, tu me trouveras tout au fond. Tu ne contrôles quand même pas tes poumons, ton coeur, ta circulation, tes os, tes cellules ? Laisse-moi faire comme j’ai toujours fait, ne me trouble pas, ne me gêne pas.

Nous ne sommes pas toujours d’accord, mon corps et moi, exemple l’histoire Lila autrefois. D’emblée, je ne l’aime pas, il l’aime. Je la trouve fermée, butée, coincée dans son ennuyeux roman familial-social, mais lui, mon corps, bande pour elle. Elle m’assomme au bout de dix minutes, elle me vole du temps, alors que lui peut l’écouter pendant deux heures, les yeux dans les yeux, en admirant son cou, ses épaules, ses gestes, sa voix. Je suis plutôt raffiné, mon corps est vulgaire. Elle me casse les oreilles, il adore ses répétitions. Je la trouve jolie, sans plus, mais pour lui c’est une beauté d’enfer. Il va la baiser une fois de plus, c’est sûr. Je le suis, mon corps, tout en regardant discrètement ma montre, trois quarts d’heure pour une séance, ça ira comme ça. Une fois qu’il a joui, mon corps s’éclipse, et me laisse seul avec le bavardage de Lila, les soucis de Lila, les intrigues de Lila, les jalousies de Lila, la mauvaise humeur de Lila.

J’ai envie de m’amuser, mon corps me freine. Je veux écrire, il veut sortir. Une femme m’attire, mon corps me murmure « à quoi bon ? », et il n’a pas tort, on connaît le disque, appartement, enfant, argent, triste salade. C’est amusant un moment, mais c’est crevant.

Comme, une fois de plus, je suis merveilleusement seul et qu’une grande étrangeté me gouverne, je vais faire un tour dans le jardin d’à côté. Je me branche sur ondes mentales ultra-courtes, j’ai besoin de visions, de sons. Ces giroflées, par exemple, je les vois pour la première fois dans leur note aiguë jaune et brune, et c’est comme si je pénétrais mes rétines. Je préfère qu’elles ne se décollent pas, bien que je puisse marcher très bien, au nez, dans le noir. Tiens, elles sont tout à coup géantes, ces giroflées, elles viennent du fond des temps, gaies, imposantes, menaçantes, rafraîchissantes. Le mot giroflée me plaît, il entraîne avec lui le clou de girofle, et, du coup, j’ai l’impression de manger ces fleurs, je les bois.

Même surprise, dans la rue, avec les bruits, les voix, les phrases entendues, et, la nuit, dans les rêves. Mon cerveau a son propre orchestre, il improvise, il compose, il enchaîne, il va dans tous les sens, et c’est souvent le bordel. Il a tendance à n’en faire qu’à sa tête, mais moi, j’ai besoin de ma tête. Je la récupère, c’est entendu, mais parfois de justesse, avec sa lumière qui ne faiblit pas. Lumière cardiaque, on dirait, lumière de tout le corps à la fois. Ici, mon corps proteste : il ne veut pas être englobé, compris, analysé, défini, réengendré dans une autre forme. Il tient à son mouvement incompréhensible, l’animal.

Je regarde les passants : aucun doute, ils se croient eux-mêmes, mais eux aussi sont incompréhensibles. L’étonnant est qu’ils se prennent tous pour des corps, ou plutôt pour de simples images. Mon corps, lui, est malin : il sait qu’il n’est pas une image, et il a du mérite dans cette époque terminale de projection. Cela dit, il veut rester maître à bord, être lavé, nourri, soigné, habillé, reconnu, flatté, désiré, caressé, aimé. Il aime parler, et tente, sans arrêt, de parler à ma place. Il a ses souvenirs, dont je préférerais parfois me passer. Et puis les rêves, presque toujours les mêmes : il a perdu sa voiture, son téléphone portable, ses papiers d’identité. Il se retrouve loin, dans des quartiers impossibles, des parkings inconnus où il n’a que faire, des hôtels où il n’a jamais mis les pieds, des soirées où il n’est pas le bienvenu, comme l’indiquent ces silences quand il apparaît, cette hostilité sournoise et les fausses informations qu’on lui donne, ces visages tendus ou réprobateurs, cette lourdeur de l’air qu’il apporte.

Je suis obligé de l’interrompre, mon corps, je l’étire, je le retourne, je décide de programmer moi-même mes nuits et mes traversées. Ce n’est pas toujours évident, je suis repris par le cauchemar de l’existence, mais j’ai quand même mes clairières, mes plages, mes bois, mes lévitations contrôlées, mes apparitions bienveillantes. C’est comme ça, après les grimaces, que j’arrive à dormir, ou plutôt à me reposer dans les foules. Je vois distinctement les milliards d’humains en circulation, des embouteillages monstres dans la pollution, et puis ça se dégage, ça coule, ça roule. Mon corps, de temps en temps, aimerait dire « nous », mais je m’y oppose. Il doute souvent d’être seul au monde, et ses raisons, il faut en convenir, sont solides. Enfin, je ne cède pas, et il est bien forcé de me suivre.

(...)

Il me parle sèchement, mon corps. Ta main, insiste-t-il, est la mienne. Si tu respires à fond, tu me trouveras tout au fond. Tu ne contrôles quand même pas tes poumons, ton coeur, ta circulation, tes os, tes cellules ? Laisse-moi faire comme j’ai toujours fait, ne me trouble pas, ne me gêne pas.

Nous ne sommes pas toujours d’accord, mon corps et moi, exemple l’histoire Lila autrefois. D’emblée, je ne l’aime pas, il l’aime. Je la trouve fermée, butée, coincée dans son ennuyeux roman familial-social, mais lui, mon corps, bande pour elle. Elle m’assomme au bout de dix minutes, elle me vole du temps, alors que lui peut l’écouter pendant deux heures, les yeux dans les yeux, en admirant son cou, ses épaules, ses gestes, sa voix. Je suis plutôt raffiné, mon corps est vulgaire. Elle me casse les oreilles, il adore ses répétitions. Je la trouve jolie, sans plus, mais pour lui c’est une beauté d’enfer. Il va la baiser une fois de plus, c’est sûr. Je le suis, mon corps, tout en regardant discrètement ma montre, trois quarts d’heure pour une séance, ça ira comme ça. Une fois qu’il a joui, mon corps s’éclipse, et me laisse seul avec le bavardage de Lila, les soucis de Lila, les intrigues de Lila, les jalousies de Lila, la mauvaise humeur de Lila.

J’ai envie de m’amuser, mon corps me freine. Je veux écrire, il veut sortir. Une femme m’attire, mon corps me murmure « à quoi bon ? », et il n’a pas tort, on connaît le disque, appartement, enfant, argent, triste salade. C’est amusant un moment, mais c’est crevant.

Comme, une fois de plus, je suis merveilleusement seul et qu’une grande étrangeté me gouverne, je vais faire un tour dans le jardin d’à côté. Je me branche sur ondes mentales ultra-courtes, j’ai besoin de visions, de sons. Ces giroflées, par exemple, je les vois pour la première fois dans leur note aiguë jaune et brune, et c’est comme si je pénétrais mes rétines. Je préfère qu’elles ne se décollent pas, bien que je puisse marcher très bien, au nez, dans le noir. Tiens, elles sont tout à coup géantes, ces giroflées, elles viennent du fond des temps, gaies, imposantes, menaçantes, rafraîchissantes. Le mot giroflée me plaît, il entraîne avec lui le clou de girofle, et, du coup, j’ai l’impression de manger ces fleurs, je les bois.

Même surprise, dans la rue, avec les bruits, les voix, les phrases entendues, et, la nuit, dans les rêves. Mon cerveau a son propre orchestre, il improvise, il compose, il enchaîne, il va dans tous les sens, et c’est souvent le bordel. Il a tendance à n’en faire qu’à sa tête, mais moi, j’ai besoin de ma tête. Je la récupère, c’est entendu, mais parfois de justesse, avec sa lumière qui ne faiblit pas. Lumière cardiaque, on dirait, lumière de tout le corps à la fois. Ici, mon corps proteste : il ne veut pas être englobé, compris, analysé, défini, réengendré dans une autre forme. Il tient à son mouvement incompréhensible, l’animal.

Je regarde les passants : aucun doute, ils se croient eux-mêmes, mais eux aussi sont incompréhensibles. L’étonnant est qu’ils se prennent tous pour des corps, ou plutôt pour de simples images. Mon corps, lui, est malin : il sait qu’il n’est pas une image, et il a du mérite dans cette époque terminale de projection. Cela dit, il veut rester maître à bord, être lavé, nourri, soigné, habillé, reconnu, flatté, désiré, caressé, aimé. Il aime parler, et tente, sans arrêt, de parler à ma place. Il a ses souvenirs, dont je préférerais parfois me passer. Et puis les rêves, presque toujours les mêmes : il a perdu sa voiture, son téléphone portable, ses papiers d’identité. Il se retrouve loin, dans des quartiers impossibles, des parkings inconnus où il n’a que faire, des hôtels où il n’a jamais mis les pieds, des soirées où il n’est pas le bienvenu, comme l’indiquent ces silences quand il apparaît, cette hostilité sournoise et les fausses informations qu’on lui donne, ces visages tendus ou réprobateurs, cette lourdeur de l’air qu’il apporte.

Je suis obligé de l’interrompre, mon corps, je l’étire, je le retourne, je décide de programmer moi-même mes nuits et mes traversées. Ce n’est pas toujours évident, je suis repris par le cauchemar de l’existence, mais j’ai quand même mes clairières, mes plages, mes bois, mes lévitations contrôlées, mes apparitions bienveillantes. C’est comme ça, après les grimaces, que j’arrive à dormir, ou plutôt à me reposer dans les foules. Je vois distinctement les milliards d’humains en circulation, des embouteillages monstres dans la pollution, et puis ça se dégage, ça coule, ça roule. Mon corps, de temps en temps, aimerait dire « nous », mais je m’y oppose. Il doute souvent d’être seul au monde, et ses raisons, il faut en convenir, sont solides. Enfin, je ne cède pas, et il est bien forcé de me suivre.

(...)

Je cherche l’or du temps » a-t-il [André Breton] fait écrire alchimiquement sur sa tombe :

« Tout porte à croire qu’il existe un certain point de l’esprit d’où la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas, cessent d’être perçus contradictoirement. »

C’est dit.

Hier, c’était il y a 20 ans, demain ce sera dans 20 ans, maintenant est une pyramide de 40 ans. Dans 40 ans ce sera aujourd’hui, même si je suis absent des heures et des horloges. Je sors des montres. Je démontre [12].

Comme l’a dit un penseur planétaire : « Le " maintenant ", notre temps, est le temps aux larges portées. » [13]

Toutes les erreurs, collectives ou personnelles, sont des fautes de temps. Pas besoin d’explications, rien à maintenir mais beaucoup à transmettre, il y a urgence, au diable l’argent. Pas de barrage possible contre le temps, cet océan très peu pacifique. Il s’agit juste d’échapper au contrôle à l’intérieur du contrôle, en évitant d’être marginalisé ou détruit. La Société, c’est-à-dire Dieu, adore les "poètes maudits", les suicidés pour elle, elle a ses martyrs, ses listes, ses mémorials, elle ne pardonne rien à celui qui n’est pas "ensemble". Entre la haine des contrôleurs et celle des marginalisés, sachez naviguer. On vous fera beaucoup la morale. Vous êtes un poison dans leur temps, un requin, un hideux cachalot solitaire.

Le décervelé planétaire croit être au courant de tout, alors qu’il n’est à la coule de rien. Il voit tout à travers son prisme social, il vit social, il travaille social, il meurt social. Pourquoi toutes ces naissances ? Il les faut . Grâce à ce flot ininterrompu, le crime personnel se cache. L’immortalité est-elle génétique ? Certains l’ont cru, et le croient.

En avril 1942, Georges Bataille, atteint de tuberculose pulmonaire, doit quitter son emploi à la Bibliothèque nationale à Paris. En février, il est de passage en Auvergne, et il écrit à son ami André Masson, parti pour les États-Unis. La lettre, comble d’étrangeté, est postée à Vichy :

« L’Europe évidemment est plus voisine du Tibet que du Connecticut. La vie y est sans doute plus étrange qu’on ne l’aperçoit du dehors, on y est replongé dans le fond des temps. Jamais le monde réel ne m’a semblé davantage un rêve : l’air qu’on respire est un air de rêve, un air d’angoisse. Et, chose curieuse, je lâcherais tous les cieux clairs pour la brume où toute chose est ici ensevelie [...] J’ai trop vu de choses et j’en ai trop éprouvé pour m’occuper de ce qui ne trouble pas entièrement les données ordinaires. Je ne connais plus — ou ne suis plus — qu’une force illimitée de négation qui divinise tout ce que je n’ai pas vidé de sens. Et divinisé, cela veut dire aussi pour moi " vide de sens ". Difficile d’envisager à quel point je me sens devenu silencieux, au point d’imaginer que toute parole se briserait si elle me touchait (ou elle se décomposerait ou deviendrait si comique que la phrase finirait en éclat de rire). Tout le reste : je marche de travers, aussi gaiement que jamais, et, si je glisse, je deviens une corde de silence. »

En 1958, autre lettre :

« Dans un monde où l’armée dispose des moyens de tout réduire, il est temps de mettre en oeuvre un enseignement de l’irréductible. Le reste est anachronique. »

En 1944, enfin, pour le centenaire de la naissance de Nietzsche :

« Rien n’est plus séduisant, plus ensoleillé, plus clair que la pensée de Nietzsche. Elle s’exprime en développements brefs et précis, parfois en tirades lyriques, en dithyrambes inspirés. Le style, qu’une influence française consciente dégage de la pesanteur germanique, est peut-être le plus parfait de l’histoire de la langue allemande. »

Pas « peut-être », sûrement. Mais examinons les dates au microscopes. En 1942, en plein désastre, l’Europe est, pour Bataille, plus voisine du Tibet que du Connecticut. Qu’en est-il aujourd’hui ? Elle est certainement plus proche du Sichuan que du Texas, et la force illimité de la négation n’est plus du tout la même. Cependant, en tenant à nouveau « une corde de silence », il est possible, encore une fois, de pratiquer un « enseignement de l’irréductible », tout le reste étant, en effet anachronique . Et, surprise, en français métamorphosé, surgit de nouveau un style de séduction, de clarté, de soleil. [...] »

« La vraie révolution est rétroactive , elle tire à bout portant sur les fausses horloges, le passé fleurit comme l’avenir du présent, les meilleurs des morts vivent et revivent, les pseudo-vivants meurent et remeurent, l’essentiel demeure, et, soudain, une grande bénédiction sans raison envahit le ciel.

« Tout porte à croire qu’il existe un certain point de l’esprit d’où la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas, cessent d’être perçus contradictoirement. »

C’est dit.

Hier, c’était il y a 20 ans, demain ce sera dans 20 ans, maintenant est une pyramide de 40 ans. Dans 40 ans ce sera aujourd’hui, même si je suis absent des heures et des horloges. Je sors des montres. Je démontre [12].

Comme l’a dit un penseur planétaire : « Le " maintenant ", notre temps, est le temps aux larges portées. » [13]

Toutes les erreurs, collectives ou personnelles, sont des fautes de temps. Pas besoin d’explications, rien à maintenir mais beaucoup à transmettre, il y a urgence, au diable l’argent. Pas de barrage possible contre le temps, cet océan très peu pacifique. Il s’agit juste d’échapper au contrôle à l’intérieur du contrôle, en évitant d’être marginalisé ou détruit. La Société, c’est-à-dire Dieu, adore les "poètes maudits", les suicidés pour elle, elle a ses martyrs, ses listes, ses mémorials, elle ne pardonne rien à celui qui n’est pas "ensemble". Entre la haine des contrôleurs et celle des marginalisés, sachez naviguer. On vous fera beaucoup la morale. Vous êtes un poison dans leur temps, un requin, un hideux cachalot solitaire.

Le décervelé planétaire croit être au courant de tout, alors qu’il n’est à la coule de rien. Il voit tout à travers son prisme social, il vit social, il travaille social, il meurt social. Pourquoi toutes ces naissances ? Il les faut . Grâce à ce flot ininterrompu, le crime personnel se cache. L’immortalité est-elle génétique ? Certains l’ont cru, et le croient.

En avril 1942, Georges Bataille, atteint de tuberculose pulmonaire, doit quitter son emploi à la Bibliothèque nationale à Paris. En février, il est de passage en Auvergne, et il écrit à son ami André Masson, parti pour les États-Unis. La lettre, comble d’étrangeté, est postée à Vichy :

« L’Europe évidemment est plus voisine du Tibet que du Connecticut. La vie y est sans doute plus étrange qu’on ne l’aperçoit du dehors, on y est replongé dans le fond des temps. Jamais le monde réel ne m’a semblé davantage un rêve : l’air qu’on respire est un air de rêve, un air d’angoisse. Et, chose curieuse, je lâcherais tous les cieux clairs pour la brume où toute chose est ici ensevelie [...] J’ai trop vu de choses et j’en ai trop éprouvé pour m’occuper de ce qui ne trouble pas entièrement les données ordinaires. Je ne connais plus — ou ne suis plus — qu’une force illimitée de négation qui divinise tout ce que je n’ai pas vidé de sens. Et divinisé, cela veut dire aussi pour moi " vide de sens ". Difficile d’envisager à quel point je me sens devenu silencieux, au point d’imaginer que toute parole se briserait si elle me touchait (ou elle se décomposerait ou deviendrait si comique que la phrase finirait en éclat de rire). Tout le reste : je marche de travers, aussi gaiement que jamais, et, si je glisse, je deviens une corde de silence. »

En 1958, autre lettre :

« Dans un monde où l’armée dispose des moyens de tout réduire, il est temps de mettre en oeuvre un enseignement de l’irréductible. Le reste est anachronique. »

En 1944, enfin, pour le centenaire de la naissance de Nietzsche :

« Rien n’est plus séduisant, plus ensoleillé, plus clair que la pensée de Nietzsche. Elle s’exprime en développements brefs et précis, parfois en tirades lyriques, en dithyrambes inspirés. Le style, qu’une influence française consciente dégage de la pesanteur germanique, est peut-être le plus parfait de l’histoire de la langue allemande. »

Pas « peut-être », sûrement. Mais examinons les dates au microscopes. En 1942, en plein désastre, l’Europe est, pour Bataille, plus voisine du Tibet que du Connecticut. Qu’en est-il aujourd’hui ? Elle est certainement plus proche du Sichuan que du Texas, et la force illimité de la négation n’est plus du tout la même. Cependant, en tenant à nouveau « une corde de silence », il est possible, encore une fois, de pratiquer un « enseignement de l’irréductible », tout le reste étant, en effet anachronique . Et, surprise, en français métamorphosé, surgit de nouveau un style de séduction, de clarté, de soleil. [...] »

« La vraie révolution est rétroactive , elle tire à bout portant sur les fausses horloges, le passé fleurit comme l’avenir du présent, les meilleurs des morts vivent et revivent, les pseudo-vivants meurent et remeurent, l’essentiel demeure, et, soudain, une grande bénédiction sans raison envahit le ciel.

Dante, dans son Purgatoire, fait courir le bruit que saint Thomas a été empoisonné entre Naples et Lyon. En revanche, il est bel et bien pétrifié en kitsch dix-neuviémiste, à Paris, sur sa place. Mais, miracle, le voici en pleine forme au dixième chant du Paradis, dans le quatrième ciel, celui du Soleil. Il surgit d’une heureuse guirlande de feu. Il parle, il présente ses compagnons de bonheur, savants et docteurs : Albert le Grand (avec qui il est à Paris en 1245), Denys l’Aréopagite, Isidore de Séville, Richard de Saint-Victor, Siger de Brabant (enseignant à Paris rue du Fouarre, soupçonné d’hérésie, et assassiné à Rome par son secrétaire devenu fou, entre 1282 et 1284).

Tout cela est précisément daté du jeudi de Pâques, 14 avril 1300, dans la matinée [7]. Les lignes que je trace ici le sont d’un dimanche de Pâques 23 mars à 10 heures. L’an 1300 est en tout cas plus proche de moi que 1867, et Dante, cela va sans dire, mériterait au moins le boulevard Raspail, plutôt que la petite rue du 5ème arrondissement, dont le prolongement est d’ailleurs la très étrange rue du Fouarre.

Spectres, âmes invisibles, fantômes réels, présences à peine sensibles, je vous poursuis dans ce monde fermé, tristement mortel. Saint Thomas, là-haut, à travers le Paradis enflammé, chante que le sommet sur terre est dans un tel abandon, que « le moisi a remplacé le tartre ». Drôle de tonneau, drôle d’entonnoir. Mais il dit aussi, et je me récite ces vers dans l’église froide et comme abandonnée : « J’ai vu, tout un hiver, l’épine se montrer piquante et presque morte, et porter au printemps la rose à son sommet. » Peut-on aujourd’hui descendre plus bas, plus bestialement entouré de machines et d’écrans, plus à fond dans l’inconscience vivante ? Oui, on peut, on y va. Et pourtant, « la clarté qui déjà nous enrobe sera vaincue en éclat par la chair, qui, pour l’instant, sous la terre est cachée. »

« Et comme vielle et harpe, en tension tempérée

de plusieurs cordes, font un doux tintement

pour qui ne sait d’où vient la note,

ainsi, des lumières qui m’apparaissaient là,

une mélodie s’épanchait dans la croix

qui me ravissait, sans que j’entende l’hymne.

Je compris que c’était un chant de louange ;

car les mots « Resurgi » et « Vinci » me venaient

comme à quelqu’un qui entend sans comprendre. »

(Dante, Le Paradis, Chant XIV) [8]

Résurrection ? Un grand rire envahit le quartier tout entier, mais je suis seul à l’entendre. L’église s’en fout, les salles paroissiales aussi, la régie immobilière encore plus, et plus encore le grand magasin de mode. Quant au complexe militaire, Dieu sait pourquoi, il se met à sonner de toutes ses forces, des caméras ont dû se détraquer quelque part. Sirènes hurlantes et silence. Dante parle ensuite d’une croix de feu ou de foudre, environnée d’un hymne où il perçoit les mots suivants : « Sois vainqueur ! Ressuscite ! » Au chant 29, il passe de la matinée du 14 avril 1300 à l’après-midi, et puis, jusqu’à la fin, au chant 33 du Paradis, hors du temps et de l’espace. J’ai l’air malin, moi, ici, dans le temps bouclé et l’espace restreint de cette petite place. Dirai-je que, « dans la langue qui est la même pour chacun » (étrange expression), « je m’offre de tout coeur en holocauste à Dieu » ? Mais il faudrait, pour cela, que Dieu soit là, et que saint Thomas me parle en direct. C’est pourtant, en un sens, ce qu’il vient de faire.

Tout cela est précisément daté du jeudi de Pâques, 14 avril 1300, dans la matinée [7]. Les lignes que je trace ici le sont d’un dimanche de Pâques 23 mars à 10 heures. L’an 1300 est en tout cas plus proche de moi que 1867, et Dante, cela va sans dire, mériterait au moins le boulevard Raspail, plutôt que la petite rue du 5ème arrondissement, dont le prolongement est d’ailleurs la très étrange rue du Fouarre.

Spectres, âmes invisibles, fantômes réels, présences à peine sensibles, je vous poursuis dans ce monde fermé, tristement mortel. Saint Thomas, là-haut, à travers le Paradis enflammé, chante que le sommet sur terre est dans un tel abandon, que « le moisi a remplacé le tartre ». Drôle de tonneau, drôle d’entonnoir. Mais il dit aussi, et je me récite ces vers dans l’église froide et comme abandonnée : « J’ai vu, tout un hiver, l’épine se montrer piquante et presque morte, et porter au printemps la rose à son sommet. » Peut-on aujourd’hui descendre plus bas, plus bestialement entouré de machines et d’écrans, plus à fond dans l’inconscience vivante ? Oui, on peut, on y va. Et pourtant, « la clarté qui déjà nous enrobe sera vaincue en éclat par la chair, qui, pour l’instant, sous la terre est cachée. »

« Et comme vielle et harpe, en tension tempérée

de plusieurs cordes, font un doux tintement

pour qui ne sait d’où vient la note,

ainsi, des lumières qui m’apparaissaient là,

une mélodie s’épanchait dans la croix

qui me ravissait, sans que j’entende l’hymne.

Je compris que c’était un chant de louange ;

car les mots « Resurgi » et « Vinci » me venaient

comme à quelqu’un qui entend sans comprendre. »

(Dante, Le Paradis, Chant XIV) [8]

Résurrection ? Un grand rire envahit le quartier tout entier, mais je suis seul à l’entendre. L’église s’en fout, les salles paroissiales aussi, la régie immobilière encore plus, et plus encore le grand magasin de mode. Quant au complexe militaire, Dieu sait pourquoi, il se met à sonner de toutes ses forces, des caméras ont dû se détraquer quelque part. Sirènes hurlantes et silence. Dante parle ensuite d’une croix de feu ou de foudre, environnée d’un hymne où il perçoit les mots suivants : « Sois vainqueur ! Ressuscite ! » Au chant 29, il passe de la matinée du 14 avril 1300 à l’après-midi, et puis, jusqu’à la fin, au chant 33 du Paradis, hors du temps et de l’espace. J’ai l’air malin, moi, ici, dans le temps bouclé et l’espace restreint de cette petite place. Dirai-je que, « dans la langue qui est la même pour chacun » (étrange expression), « je m’offre de tout coeur en holocauste à Dieu » ? Mais il faudrait, pour cela, que Dieu soit là, et que saint Thomas me parle en direct. C’est pourtant, en un sens, ce qu’il vient de faire.

Lire un extrait

Videos de Philippe Sollers (72)

Voir plusAjouter une vidéo

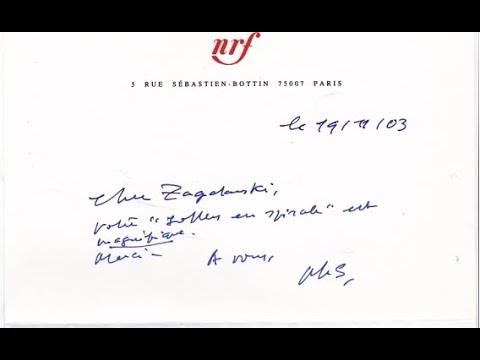

Dialogue autour de l'oeuvre de Philippe Sollers (1936-2023).

Pour lire des extraits et se procurer l'essai SOLLERS EN SPIRALE : https://laggg2020.wordpress.com/sollers-en-spirale/

00:04:45 Début

Les plus populaires : Littérature française

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Philippe Sollers (98)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Candide

Où se situe le château du baron au début de l'histoire ?

En Normandie

En Angleterre

Aux Pays-Bas

En Westphalie

12 questions

3448 lecteurs ont répondu

Thème : Candide de

VoltaireCréer un quiz sur ce livre3448 lecteurs ont répondu