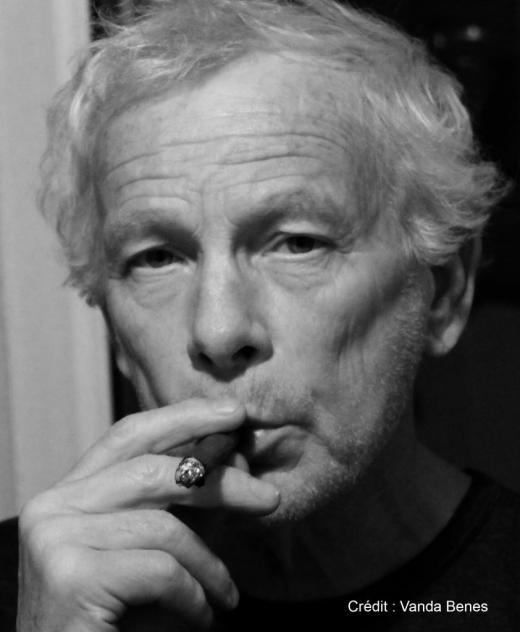

Né(e) à : Saint-Brieuc , 1945

Christian Prigent est un auteur de poésies, de fictions et un critique littéraire français.

Volontiers contestataire, provocateur, ironique, il bouscule les formes, et livre, dans son œuvre, un combat avec la langue, contre "le parler faux".

Il est docteur ès Lettres, auteur d'une thèse sur Francis Ponge. Après des séjours à Rome (1978-1980) et à Berlin (1985-1991), il vit depuis 2007 à Saint-Brieuc en Bretagne. Dans ses travaux il se réfère à Jacques Lacan, Jacques Derrida, Julia Kristeva, Arthur Rimbaud, Francis Ponge ou Denis Roche, auquel il a consacré un essai (Denis Roche, 1977). Il fonde au début des années 1970, la revue TXT, toutefois il collabore à de nombreuses autres revues en France et à l'étranger, et publie, essentiellement chez P.O.L., des ouvrages de poésie ou de critique littéraire. En 1993, avec Écrit au couteau il entend « débarrasser la poésie de tout ce qui n'est pas essentiellement la poésie »; à travers la violence charnelle, il retrouve « la poésie lorsqu'elle est exigence de trouver un langage ». Depuis 1980, il donne régulièrement des lectures publiques de son œuvre. Dans son œuvre critique, Christian Prigent s'interroge beaucoup sur les auteurs jugés difficiles et subversifs.

Un colloque intitulé "Christian Prigent : trou(v)er sa langue" est organisé au Centre culturel international de Cerisy-la-salle du 30 juin au 7 juillet 2014.

Ajouter des informations

Lecture de Arlette Farge : une création originale inspirée d'un livre sur les châtiments donnés aux enfants dans les collèges de Jésuites*. Une série de créations littéraires originales inspirées par les collections de la BIS. Ce cycle est proposé par la Maison des écrivains et de la littérature (Mel) en partenariat avec la BIS. Un mois avant la restitution, l'écrivain est invité à choisir un élément dans les fonds de la BIS. Lors de la rencontre publique, « le livre en question » est dévoilé. Saison 1 : Pierre Bergounioux (21 février 2017), Marianne Alphant (14 mars 2017), Arlette Farge (25 avril 2017), Eugène Durif (9 mai 2017). Chaque saison donne lieu à la publication d'un livre aux éditions de la Sorbonne "Des écrivains à la bibliothèque de la Sorbonne": * saison 1 : Pierre Bergounioux, Marianne Alphant, Arlette Farge et Eugène Durif paru en septembre 2018. * saison 2 : Jacques Rebotier, Marie Cosnay, Claudine Galea et Fanny Taillandier, paru en septembre 2019. * saison 3 : Hubert Haddad, Line Amselem, Christian Prigent, Mona Ozouf, Laure Murat, publication prévue en septembre 2020 * Mémoires historiques sur l'orbilianisme et les correcteurs des Jésuites, avec la relation d'un meurtre tout à fait singulier, commis depuis peu dans un des collèges de Paris et quelques autres anecdotes etc.

Au zoo, la-le visiteur.trice grammairien.ne admiratif.tive peut

désormais observer les bêt.e.s suivant.e.s : la-le léopard.e, la-le

giraf.e, la-le hippopotam.tame, la-le rhinocéros.rosse, la-le

kangouroux.rousse, la-le impale-la, la-le crocodil.delle, la-le

lamantin.tine, la-le zébu.e, la-le phacocher.chère, la-le bison.ne,

la-le grand.e koudoux.douce, la-le porc-que épic-que, la-le

castor.e, la-le chat.te pêcheur.cheuse.cheresse, la-le civet.te de

lapin.pine, la-le gazil.zelle, la-le antilop.lope, la-le

autruc.truche, la-le babouin.e et tout.te.s sort.te.s de animâles-

femelles plus petit.te.s : la-le belet-te, la-le souris.se, la-le

raton.ne laveur.veuse, la-le perroquet-quette, la-le tourtereau-

relle, les corbeaux-belles et les freux.frelles sur les fils.filles

électriques, la-le maquereau-relle et la-le carpe.pette dans la-le

bassin.ne chez les phok-que.s et les nombreux.breuses

mouch.e.s sur le œil et la oreille du-de la panthèr.e

l’écritur.e inclusiv.e dans tout.e sa.on splendeu.re.

Fatigant.e ! Non.e ?

J’appelle la poésie la symbolisation d’un trou.

Ce trou, je le nomme réel. Réel s’entend ici au

sens lacanien : ce qui commence là où le sens

s’arrête.

Je dis que la sculpture est le récit

de cette tension chauve dans la

décrépitude verticale des soleils

qu'un crâne d'homme encaissa par

le haut où est la fontanelle c'est-

à-dire le trou du plomb de sa

stature ce debout défiant la boue

Je dis qu'on fut plaqué mur d'ombre

souquant dans l'os squelette la

vertèbre en verticalité fusa

par des trous de fémur l'amour

banda risquant à mort un mouvement

qu'on ne rotula qu'immobile

dans l'emboîté fatal du sec.

le bleu déplorable

le bleu de prusse suspendu au noir

le bleu du déboire

le bleu de succion

le bleu des gnons

le bleu d'horions

le bleu de zéro horizon

le bleu de nuit

le bleu recuit

le bleu de cuite

le bleu de fuite

le bleu vite

le bleu vide

le bleu, sans yeux l'album

de l'œuvide

l'albumine

de l'œuf de moi vide

car triste triste

à cause à cause

car triste à cause de triste

car cause triste des causes

pas trop de crises

mon âme ô

mon animau de triste

cire la dent

en crosse critique en

succion vide dans

la consolante pause des

pleines des denses des

douces grises proses

picturales? Par exemple pour Matisse, soulignant l’arbitraire (et les limites) de ses couleurs en ne

cessant de changer celles choisies pour telle première esquisse de tel tableau ? Par exemple pour Dezeuze,

dont vous dites, dans Ils affinent notre optique1

, que son œuvre «ne propos [e] rien d’autre que des essais d’enregistrement de cette différence», une «différence non logique» entre «le réel» et «les

langues»?

«Différence non logique » est une définition que Georges Bataille donne de

la «matière ». Il désigne, je suppose, ce qu’à la suite de Lacan, j’appelle volontiers

« réel », soit: « ce qui commence là où le sens s’arrête ». L’impulsion à faire art

(poésie aussi bien que peinture) surgit là: au lieu où les significations défaillent

et où l’organisation symbolique elle-même rencontre ce qui lui reste radicalement

irréductible. Cette impulsion relève le défi d’avoir à « enregistrer » les traces de cette

«matière », ou « réel » (jadis on a pu dire aussi « nature » – dans le même sens, je

crois). Sans la suggestion qu’existent ces traces, il n’y aurait rien, de l’impulsion que

je dis. Pourtant ça n’est jamais rien d’autre que pure suggestion: innommable suggestion. Peut-être est-ce cela qu’on a jadis appelé inspiration (mais on lui supposait une

origine, le souffle d’un dieu – et je n’y souscris évidemment pas). Jamais en tout cas

il ne s’agit de quelque chose comme d’un «monde » posé a priori et simplement

« représentable » par le vecteur maîtrisé d’une langue et d’un style.

Pour autant cela ne veut pas dire que cette matière (cette différence) serait une

sorte de donné sauvage (un en-soi extrinsèque au fait symbolique). L’idée même

qu’il y a de l’innommable ne se pense que dans la logique de la nomination et

l’intuition de l’irreprésentable est un effet du pouvoir de représenter. Nommant,

on ne nomme pas seulement le nommé. On ne nomme pas non plus (d’évidence)

l’innommable. Mais on ouvre au fond du nommé le vide de l’innommable et on

nomme cette ouverture. Cette idée et cette intuition sont au principe de l’élocution

poétique comme de la passion de peindre.

De même que le sujet de la poésie n’est rien d’autre que la poésie (la question de la poésie), de même la peinture n’a pas d’autre sujet qu’elle-même (ce que Flaubert notait quand il disait: « j’aime, dans la peinture, la peinture »). Les

peintres que j’aime, ceux qui me retiennent, sont ceux dont il est le plus évident

qu’ils n’ont pas souffert qu’un autre sujet les occupe: ceux qui cherchent, dans la

peinture, la peinture. Ceux, donc, qui peignent pour traquer les raisons mêmes

qui font qu’ils peignent. Il se trouve que ce sont les mêmes qui font alors fulgurer

dans leurs tableaux quelque chose comme l’éclat même du pouvoir de représenter

(la gloire du fait symbolique lui-même, arc-bouté sur l’irreprésentable « différence

non logique » qu’à la fois il tente d’incarner et maintient, pour tenir, comme différence irréductible). C’est peut-être un paradoxe. Il y a là, en tout cas, quelque

chose comme une « grâce » – dont je serais bien en peine de préciser la source et

les moyens d’action, mais sur laquelle la question de la représentation du Divin

(du Verbe) telle que la pose la peinture chrétienne a sans doute bien des choses à

nous dire.

Quiz demon slayer le quartier des plaisirs

Quels sont les surnoms de Tanjiro, Zen'itsu et Inosuke en filles?

45 lecteurs ont répondu