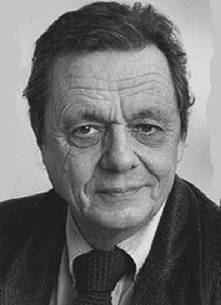

Né(e) à : Paris , le 27/03/1927

Mort(e) à : Figeac , le 12/07/1997

Né à Paris, le 27 mars 1927. Études secondaires au lycée Janson de Sailly ; études supérieures de lettres et de droit à la Faculté des Lettres et à la Faculté de Droit de Paris. Atteint de tuberculose, François Furet doit interrompre ses études en 1950 pour un long séjour en sanatorium dans les Alpes et en postcure à Paris, entre 1950 et 1954.Furet est, très tôt, un militant politique, membre du Parti communiste (PCF). Sous son impulsion très énergique, voire sectaire5 Il est reçu à l'agrégation d'histoire en 1954.

Nommé professeur au lycée de Compiègne (1954-1955), puis au lycée de Fontainebleau (1955-1956), il entre ensuite au C.N.R.S. pour entreprendre des recherches sur la Révolution française (1956-1960). De cette époque, date aussi une activité journalistique à France-Observateur, qui se poursuivra au Nouvel-Observateur. Mais François Furet fera l'essentiel de sa carrière à l'École des Hautes Études en Sciences sociales où il entre en 1960, et dont il sera Président entre 1977 et 1985. Il est également, à partir de 1985, professeur à l'Université de Chicago (Committee on social thought).

Il a consacré l'essentiel de ses travaux à l'histoire de la Révolution française. Il a reçu, pour l'ensemble de son œuvre, le prix Tocqueville (1990), le prix européen des Sciences sociales (Amalfi, 1996), le prix Hannah Arendt de la pensée politique (Brême, 1996). Son livre de 1995 consacré à l'idée communiste au XXe siècle, Le Passé d'une illusion, a reçu la même année le prix du livre politique, le prix Chateaubriand, le prix Gobert de l'Académie française.

François Furet est docteur honoris causa des Universités de Tel Aviv et Harvard. Il est membre de l'American Academy of Arts and Sciences, de l'American Philosophical Society.

Il a été élu à l'Académie française, le 20 mars 1997, au fauteuil de Michel Debré (1er fauteuil). Il est décédé avant d'être reçu, le 12 juillet 1997.

Sous le déluge d'acier qui ravage Kiev, du fond de la cave qui lui sert d'abri, Constantin Sigov, l'un des plus grands philosophes ukrainiens d'aujourd'hui, connu pour avoir enseigné à La Sorbonne, écrit une lettre à ses amis français. Il dit la réalité au jour au jour de l'effroyable guerre que Vladimir Poutine inflige au peuple d'Ukraine. Il raconte le courage des résistants qui prennent les armes pour défendre la liberté. Il explique les non-dits de ce conflit fratricide au coeur du Vieux-Continent. Il éclaire sa signification pour l'avenir de l'Europe. Sa lettre représente le plus puissant des appels à la mobilisation de toutes les femmes et de tous les hommes qui ne peuvent se résoudre à la victoire du Mal radical. Le philosophe ukrainien Constantin Sigov, qui dirige le Centre européen à l'Université Mohyla de Kiev, a été directeur d'études associé à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) à Paris de 1992 à 1995. Il a contribué à l'établissement du Vocabuaire européen des philosophies (Paris, Seuil/Le Robert, 2004) et a fondé à Kiev la maison d'édition Duh i litera (L'Esprit et la lettre), qui a publié des traductions ukrainiennes faisant autorité de grands penseurs comme Montaigne, Descartes, Pascal, Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas et François Furet. Ami de Paul Ricoeur et de Charles Taylor, il les a accueillis à l'Université de Kiev. Pour son inlassable activité de bâtisseur de ponts entre les cultures, Constantin Sigov a été décoré par la France au grade d'officier de l'Ordre des Palmes académiques. En 2014, il a soutenu la Révolution du Maïdan, dont il a été une grande voix. Son oeuvre personnelle de penseur, qui occupe une place majeure dans le monde slave, rencontre un vif écho international.

De cette rencontre d'un homme et d'un peuple, si brève, mais si éclatante, et si longue à oublier, puiqu'elle va durer presque un siècle, Chateaubriand a écrit le commentaire le plus profond :

" Une expérience journalière fait reconnaître que les Français vont instinctivement au pouvoir : ils n'aiment point la liberté; l'égalité seule est leur idole. Or, l'égalité et le despotisme ont des liaisons secrètes. Sous ces deux rapports, Napoléon avait sa source au cœur des Français, militairement inclinés vers la puissance, démocratiquement amoureux du niveau. Monté au trône, il y fit asseoir le peuple avec lui, roi prolétaire, il humilia les rois et les nobles dans ses antichambres ; il nivela les rangs, non en les abaissant, mais en les élevant : le niveau descendant aurait charmé davantage l'envie plébéienne, le niveau ascendant a plus flatté son orgueil. "

La frustration amoureuse a poussé Madame Roland à venger ses infortunes privées dans l'action publique.

p. 235

p. 233

François Furet, en 1988, dans "Les lundis de l’histoire" invité avec Mona Ozouf pour leur "Dictionnaire critique de la Révolution française"

Les rôles de Christopher Lee

Eric75

20 livres

Historiographie

Sauveterre

54 livres

La Bible

Quel était le vrai prénom de l'apôtre Pierre?

511 lecteurs ont répondu