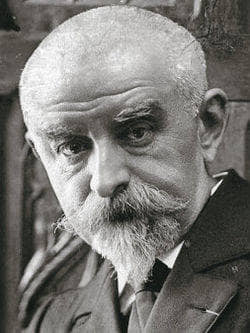

Critiques de Joris-Karl Huysmans (338)

C'est un livre de trois nouvel naturaliste: Jacques d'Amour, la retraite de M.Bourgran et Hautot père et fils.

La première nouvelle ( Jacques d'Amour ) ma beaucoup plus j'ai bien aimé l'histoire mais je la trouve longue a démarrer et un peu compliquer a lire. Le personnage principale ma beaucoup fait de la peine et toucher et le dénouement et vraiment bien.

La deuxième nouvelle ( La retraite de M.Bourgran ) ma déçue je n'ai pas du tout aimer l'histoire et le style d'écriture de Huysmans ne me plait pas.

La troisième nouvelle ( Hautot père et fils ) est vraiment bien j'adore déjà l'auteur, elle est facile a lire et l'histoire est très bien réfléchie.

La première nouvelle ( Jacques d'Amour ) ma beaucoup plus j'ai bien aimé l'histoire mais je la trouve longue a démarrer et un peu compliquer a lire. Le personnage principale ma beaucoup fait de la peine et toucher et le dénouement et vraiment bien.

La deuxième nouvelle ( La retraite de M.Bourgran ) ma déçue je n'ai pas du tout aimer l'histoire et le style d'écriture de Huysmans ne me plait pas.

La troisième nouvelle ( Hautot père et fils ) est vraiment bien j'adore déjà l'auteur, elle est facile a lire et l'histoire est très bien réfléchie.

L'écriture de J.-K. Huysmans est très particulière, très recherchée, avec un degré de difficulté supérieur à la moyenne. Il y a plusieurs mots qu'on ne voit nulle part ailleurs (heureusement, mon édition avait un lexique). Les propos de ce roman sont les bas et les déboires de la vie de couple, abordés avec un cynisme extrême qui porte parfois à sourire, mais la plupart du temps sourire jaune. J.-K. Huysmans est très observateur, et il décrit et analyse avec précision et livre franchement une grande partie de lui-même. Ce roman fait partie de ses écrits naturalistes, et même si ce n'est pas cette facette qui m'attire le plus, le style vaut le détour.

Fort comme la mort n'est pas le plus connu des romans de Maupassant - et, en effet, il se singularise au regard de ses oeuvres les plus réputées. On est loin ici d'un Bel-Ami ou d'un Boule de Suif. L'écrivain d'ordinaire si incisif lorsqu'il s'agit de dénoncer les hypocrisies, les lâchetés, les noirceurs des hommes de son temps a troqué sa plume trempée dans l'acide contre une autre parfumée à la violette. L'odeur est certes agréable et le style reste merveilleux à lire ; d'ailleurs, Maupassant sait peindre avec une finesse admirable les méandres silencieux des coeurs humains. Mais ceux qui ont dévoré par exemple Boule-de-Suif en enrageant sur le sort cruel réservé à cette héroïne si attachante et si digne d'éloges seront peut-être déroutés en lisant Fort comme la mort.

L'histoire : au sein de la meilleure société de Paris, le peintre Olivier Bertin est l'amant de longue date d'une femme mariée qui le chérit et qu'il aime avec constance. Une rencontre soudaine bouleverse à l'orée de la vieillesse l'équilibre intérieur de cet homme - et il se découvre déclinant, à la fois comme peintre et comme homme, alors que palpite encore en lui l'envie et la passion. Ainsi que le dit avec douleur la comtesse de Guilleroy, la maîtresse mise de côté : "C'est la faute de nos coeurs qui n'ont pas vieilli."

On le voit, l'analyse psychologique de sentiments humains tels que l'amour, la peur de la vieillesse, la solitude sont au premier plan de ce roman et Maupassant, peut-être plus inconsciemment que volontairement, n'égratigne qu'en passant les travers de cette société qu'il lamine d'ordinaire dans ses autres oeuvres. Mieux vaut le savoir en ouvrant ce livre : c'est une véritable histoire d'amour, ainsi qu'une réflexion amère sur la vieillesse, qui se dévoile au fil de ses pages.

L'histoire : au sein de la meilleure société de Paris, le peintre Olivier Bertin est l'amant de longue date d'une femme mariée qui le chérit et qu'il aime avec constance. Une rencontre soudaine bouleverse à l'orée de la vieillesse l'équilibre intérieur de cet homme - et il se découvre déclinant, à la fois comme peintre et comme homme, alors que palpite encore en lui l'envie et la passion. Ainsi que le dit avec douleur la comtesse de Guilleroy, la maîtresse mise de côté : "C'est la faute de nos coeurs qui n'ont pas vieilli."

On le voit, l'analyse psychologique de sentiments humains tels que l'amour, la peur de la vieillesse, la solitude sont au premier plan de ce roman et Maupassant, peut-être plus inconsciemment que volontairement, n'égratigne qu'en passant les travers de cette société qu'il lamine d'ordinaire dans ses autres oeuvres. Mieux vaut le savoir en ouvrant ce livre : c'est une véritable histoire d'amour, ainsi qu'une réflexion amère sur la vieillesse, qui se dévoile au fil de ses pages.

Dans le cadre de mon cours de littérature de XIXe, je suis supposée manger, boire et respirer Huysmans depuis le mois de février. En élève un peu paresseuse, j'ai parcouru à toute vitesse "En ménage" et "A rebours", sauté "Là-bas" pour me consacrer au livre sur lequel portera mon examen, qui est "En route".

Les premières pages ont fait mon désespoir. Ainsi donc, j'allais devoir lire 500 pages sur la conversion au Catholicisme d'un homme englué dans la Luxure. J'ai senti que cela allait être fastidieux et j'ai entrepris quelque chose que je ne fais jamais d'ordinaire: j'ai pris des notes à même le roman, pour m'assurer d'y rester attentive : ça a marché et, à vrai dire, j'y ai pris goût!

Certes, c'est lent, on y retrouve le goût de Huysmans pour les passages encyclopédiques à la "A rebours" où il nous assomme d'inventaires de livres mystiques, de chants liturgiques, etc. Mais peu à peu on se laisse gagner par cette expérience de conversion.

J'aurais détesté ce livre si je l'avais entamé dans un autre cadre que celui de mon examen. Mais m'obliger à en comprendre toutes les nuances m'a appris à l'apprécier, à en apprécier les procédés littéraires. Je songe à relire "A rebours", celui de ses romans qui a fait le plus de bruit, pour trouver le trésor que d'autres avant moi y ont déterré et que, dans ma course folle aux lectures obligatoires, j'ai lamentablement loupé. Mais avant-cela, je vais retrouver le héros de "En route", Durtal, dans "Là-bas", qui s'annonce paraît-il fort différent.

Les premières pages ont fait mon désespoir. Ainsi donc, j'allais devoir lire 500 pages sur la conversion au Catholicisme d'un homme englué dans la Luxure. J'ai senti que cela allait être fastidieux et j'ai entrepris quelque chose que je ne fais jamais d'ordinaire: j'ai pris des notes à même le roman, pour m'assurer d'y rester attentive : ça a marché et, à vrai dire, j'y ai pris goût!

Certes, c'est lent, on y retrouve le goût de Huysmans pour les passages encyclopédiques à la "A rebours" où il nous assomme d'inventaires de livres mystiques, de chants liturgiques, etc. Mais peu à peu on se laisse gagner par cette expérience de conversion.

J'aurais détesté ce livre si je l'avais entamé dans un autre cadre que celui de mon examen. Mais m'obliger à en comprendre toutes les nuances m'a appris à l'apprécier, à en apprécier les procédés littéraires. Je songe à relire "A rebours", celui de ses romans qui a fait le plus de bruit, pour trouver le trésor que d'autres avant moi y ont déterré et que, dans ma course folle aux lectures obligatoires, j'ai lamentablement loupé. Mais avant-cela, je vais retrouver le héros de "En route", Durtal, dans "Là-bas", qui s'annonce paraît-il fort différent.

Ma première lecture de Huysmans date d’il y a trois ans, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça ne s’était pas très bien passé. Ma lecture d’À Rebours avait été laborieuse, j’avais sauté des passages, mais le cours que je suivais me passionnait et me donnait envie de redonner sa chance à l’auteur. Aussi, lorsque, pour ce semestre, j’ai vu que je devais lire Là-bas, j’étais à la fois contente et un peu stressée : est-ce que cette fois, j’allais apprécier ma lecture ?

Dans Là-bas, nous faisons la rencontre de Durtal, que Huysmans suivra dans deux autres livres, si je ne me trompe pas, constituant ainsi une série. Durtal écrit un livre sur Gilles de Rais, chevalier du Moyen Âge ayant perpétué des crimes horribles sur des enfants. Si vous ne le savez pas, Gilles de Rais a réellement existé, ce qui est raconté dans le roman sur lui semble donc vrai et certains passages sont très difficiles à lire.

Durtal s’intéresse aussi à la religion, en lien avec ses écrits sur Gilles de Rais, et se penchera particulièrement sur la magie noire, le satanisme, qui donne lieu à des scènes inquiétantes. Pour parfaire ses recherches, il nouera une relation avec une femme mariée ayant contact avec un prêtre pratiquant le satanisme. Il aura de longues discussions avec un sonneur de cloches très pieux, son ami Des Hermies, un médecin, ainsi que Gévingey, un astrologue.

C’est aussi l’occasion pour Huysmans de parler d’art, l’une de ses passions, lui qui aurait tant aimé être peintre. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire ses Écrits sur l’art, qui sont érudits mais aussi très drôles à lire tellement l’auteur n’y va pas avec le dos de la cuillère…

Tout cela est bien beau, mais ça ne dit pas si j’ai apprécié ma lecture ou pas, me direz-vous ! Eh bien, je suis très heureuse de vous annoncer que j’ai beaucoup aimé ce livre ! C’est très sombre, parfois difficile à lire, comme je l’ai dit plus haut, mais passionnant. Je conçois que ça puisse ne pas plaire, tant à cause des sujets abordés que du style, très soutenu, Huysmans étant constamment à la recherche du mot rare (ça ne se voit pas toujours, mais j’écoute bien en cours), mais pour ma part, ça a parfaitement fonctionné. Je reste tout de même sur ma faim concernant quelques éléments, concernant la fin, mais j’imagine qu’il ne me reste qu’à me procurer le deuxième livre pour poursuivre ma découverte de Durtal et de ses expériences !

Peut-être relirai-je À Rebours plus tard, peut-être l’ai-je lu à un moment qui ne me convenait pas (je suis convaincue qu’un livre peut ne pas nous plaire/parler à un moment mais le faire à un autre), peut-être me fallait-il commencer par les autres œuvres de Huysmans pour pouvoir l’apprécier… toujours est-il que Là-bas m’a fait passer un très bon moment (malgré l’obscurité qui peut s’en dégager) et que je n’ai donc pas l’intention de fuir Huysmans, au contraire !

Lien : https://uneviedeslivres.word..

Dans Là-bas, nous faisons la rencontre de Durtal, que Huysmans suivra dans deux autres livres, si je ne me trompe pas, constituant ainsi une série. Durtal écrit un livre sur Gilles de Rais, chevalier du Moyen Âge ayant perpétué des crimes horribles sur des enfants. Si vous ne le savez pas, Gilles de Rais a réellement existé, ce qui est raconté dans le roman sur lui semble donc vrai et certains passages sont très difficiles à lire.

Durtal s’intéresse aussi à la religion, en lien avec ses écrits sur Gilles de Rais, et se penchera particulièrement sur la magie noire, le satanisme, qui donne lieu à des scènes inquiétantes. Pour parfaire ses recherches, il nouera une relation avec une femme mariée ayant contact avec un prêtre pratiquant le satanisme. Il aura de longues discussions avec un sonneur de cloches très pieux, son ami Des Hermies, un médecin, ainsi que Gévingey, un astrologue.

C’est aussi l’occasion pour Huysmans de parler d’art, l’une de ses passions, lui qui aurait tant aimé être peintre. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire ses Écrits sur l’art, qui sont érudits mais aussi très drôles à lire tellement l’auteur n’y va pas avec le dos de la cuillère…

Tout cela est bien beau, mais ça ne dit pas si j’ai apprécié ma lecture ou pas, me direz-vous ! Eh bien, je suis très heureuse de vous annoncer que j’ai beaucoup aimé ce livre ! C’est très sombre, parfois difficile à lire, comme je l’ai dit plus haut, mais passionnant. Je conçois que ça puisse ne pas plaire, tant à cause des sujets abordés que du style, très soutenu, Huysmans étant constamment à la recherche du mot rare (ça ne se voit pas toujours, mais j’écoute bien en cours), mais pour ma part, ça a parfaitement fonctionné. Je reste tout de même sur ma faim concernant quelques éléments, concernant la fin, mais j’imagine qu’il ne me reste qu’à me procurer le deuxième livre pour poursuivre ma découverte de Durtal et de ses expériences !

Peut-être relirai-je À Rebours plus tard, peut-être l’ai-je lu à un moment qui ne me convenait pas (je suis convaincue qu’un livre peut ne pas nous plaire/parler à un moment mais le faire à un autre), peut-être me fallait-il commencer par les autres œuvres de Huysmans pour pouvoir l’apprécier… toujours est-il que Là-bas m’a fait passer un très bon moment (malgré l’obscurité qui peut s’en dégager) et que je n’ai donc pas l’intention de fuir Huysmans, au contraire !

Lien : https://uneviedeslivres.word..

Curieux livre. Ce n'est pas un roman. Il n'y a aucune intrigue. On dirait un assemblage de rédactions imposées sur le thème principal de l'ennui mâtiné de décadence et de fin de race ; chaque chapitre développe "le mal du siècle" en l'inscrivant au milieu d'exubérantes rêveries de parfums, de fleurs, de boissons, de pierres précieuses, de littérature religieuse et laïque, de tableaux ou de musique profane et plain-chant. A priori, cette vitrine pleine de vieilles vieilleries raffinées contemplées par un Oblomov vers la fin de sa vie n'offre pas de quoi vous réjouir.

Pourtant, rien que par la magie de la langue, vous vous surprendrez à suivre le personnage de des Esseintes dans presque toutes ses élucubrations.

Ce livre est parsemé de mots rarement utilisés et mobilise un vocabulaire d'une extravagante variété : c’est un peu comme si vous sortiez de nos forêts de conifères pour vous retrouver en pleine jungle amazonienne... Le style de Huysmans est à celui de Marie-Hélène Lafon ce qu'une somptueuse église baroque est à une chapelle romane. Si on peut ne pas l'aimer, on reste admiratif devant cette profusion de fioritures et de couleurs, d'ornementations volubiles et de stucs rehaussés de dorures. Au passage, vous apercevrez le proto-pianocktail.

Nous sommes à la fin du XIXe siècle. Zola triomphe. Dans la préface qu'il rédigea vingt ans après la publication de "À rebours", Huysmans considère que le naturalisme auquel presque tous les écrivains avaient alors emboîté le pas "s’essoufflait à tourner la meule dans le même cercle". Il explique avoir réagi en écrivant "À rebours" comme un "ouvrage parfaitement inconscient, imaginé sans idées préconçues, sans intentions réservées d'avenir, sans rien du tout." Bref, le roman sur rien dont rêvait Flaubert.

Des Esseintes est un rentier lettré et raffiné "qui a découvert dans l'artifice un dérivatif au dégoût que lui inspirent les tracas de la vie et les mœurs (...) de son temps."

La description des états d'âme de ce névrosé hypocondriaque et incroyant entraîne l'auteur à étudier l’Église parce qu'il ne comprend pas qu'une religion qui lui "semblait faite pour des enfants avait pu suggérer de si merveilleuses œuvres". Barbey d'Aurevilly écrivit à propos de "À rebours" : "Après un tel livre, il ne reste plus à l'auteur qu'à choisir entre la bouche d'un pistolet ou les pieds de la croix". Huit ans plus tard, Huysmans s'est converti au catholicisme.

Personnellement, j'avais plusieurs fois croisé dans la littérature le nom de Huysmans (tout dernièrement encore chez Houellebecq) sans avoir jusqu'à présent pris la peine de lire un de ses ouvrages. Je ne suis pas déçu de la visite que je viens de lui rendre et, grâce à lui, je comprends mieux le virage pris à la fin du XIXe siècle entre le naturalisme et le symbolisme ainsi que le contexte dans lequel est apparu l'Impressionnisme.

" Après les fleurs factices singeant les véritables fleurs, il (des Esseintes) voulait des fleurs naturelles imitant des fleurs fausses ". Tout un programme ...

Pourtant, rien que par la magie de la langue, vous vous surprendrez à suivre le personnage de des Esseintes dans presque toutes ses élucubrations.

Ce livre est parsemé de mots rarement utilisés et mobilise un vocabulaire d'une extravagante variété : c’est un peu comme si vous sortiez de nos forêts de conifères pour vous retrouver en pleine jungle amazonienne... Le style de Huysmans est à celui de Marie-Hélène Lafon ce qu'une somptueuse église baroque est à une chapelle romane. Si on peut ne pas l'aimer, on reste admiratif devant cette profusion de fioritures et de couleurs, d'ornementations volubiles et de stucs rehaussés de dorures. Au passage, vous apercevrez le proto-pianocktail.

Nous sommes à la fin du XIXe siècle. Zola triomphe. Dans la préface qu'il rédigea vingt ans après la publication de "À rebours", Huysmans considère que le naturalisme auquel presque tous les écrivains avaient alors emboîté le pas "s’essoufflait à tourner la meule dans le même cercle". Il explique avoir réagi en écrivant "À rebours" comme un "ouvrage parfaitement inconscient, imaginé sans idées préconçues, sans intentions réservées d'avenir, sans rien du tout." Bref, le roman sur rien dont rêvait Flaubert.

Des Esseintes est un rentier lettré et raffiné "qui a découvert dans l'artifice un dérivatif au dégoût que lui inspirent les tracas de la vie et les mœurs (...) de son temps."

La description des états d'âme de ce névrosé hypocondriaque et incroyant entraîne l'auteur à étudier l’Église parce qu'il ne comprend pas qu'une religion qui lui "semblait faite pour des enfants avait pu suggérer de si merveilleuses œuvres". Barbey d'Aurevilly écrivit à propos de "À rebours" : "Après un tel livre, il ne reste plus à l'auteur qu'à choisir entre la bouche d'un pistolet ou les pieds de la croix". Huit ans plus tard, Huysmans s'est converti au catholicisme.

Personnellement, j'avais plusieurs fois croisé dans la littérature le nom de Huysmans (tout dernièrement encore chez Houellebecq) sans avoir jusqu'à présent pris la peine de lire un de ses ouvrages. Je ne suis pas déçu de la visite que je viens de lui rendre et, grâce à lui, je comprends mieux le virage pris à la fin du XIXe siècle entre le naturalisme et le symbolisme ainsi que le contexte dans lequel est apparu l'Impressionnisme.

" Après les fleurs factices singeant les véritables fleurs, il (des Esseintes) voulait des fleurs naturelles imitant des fleurs fausses ". Tout un programme ...

"Notre-Dame de Paris" regroupe des critiques, des extraits de romans, des entretiens de Joris-Karl Huysmans sur le thème de la cathédrale. L'auteur "décadentiste" cher à Houellebecq y critique la méconnaissance des architectes responsables de leur restauration et fustige le positivisme vainqueur de ses contemporains qui ne savaient plus regarder ces sublimes édifices que comme des ensembles au fort potentiel touristique... Il est vrai que l'irréligion des débuts de la IIIe République avait le vent en poupe, entre les lois laïques et la séparation des Eglises et de l'Etat. Le fervent catholique qu'était devenu Huysmans n'était peut-être pas à la mode. "A rebours", en quelque sorte...

Ce recueil permet de comprendre que ces bâtiments furent en perpétuelle mutation, qu'ils vécurent des drames (N.-D. de Chartres eut plus à souffrir des flammes que N.-D. Paris) et des rénovations, mais que surtout, ce sont les sociétés humaines qui en font, ou pas, des édifices vivants.

Ce recueil permet de comprendre que ces bâtiments furent en perpétuelle mutation, qu'ils vécurent des drames (N.-D. de Chartres eut plus à souffrir des flammes que N.-D. Paris) et des rénovations, mais que surtout, ce sont les sociétés humaines qui en font, ou pas, des édifices vivants.

Eugène "s'en va-t'en guerre,

Mironton, mironton, mirontaine,"

Eugène "s'en va-t'en guerre,

Ne sait quand reviendra."

Devenu soldat "de par la maladresse de (la) politique" de Badinguet, Eugène rejoint le front dans une France où règne déjà le chaos. Avant d'avoir vu le moindre casque à pointe, la dysenterie le rattrape : à lui les hôpitaux de campagne et les accortes sœurs infirmières. Notre planqué (un mal de ventre se simule aisément), transbahuté de Châlons à Arras, d'Evreux à Paris, raconte avec alacrité sa vie d'embusqué et ses fredaines.

Petit complément agréable et désinvolte à "La débâcle" du grand Zola, Sac au dos semble nous gringotter que la guerre, ça fait ch...

Eugène "mit ventre à terre,

Mironton, mironton, mirontaine,"

Eugène "mit ventre à terre

Et puis se releva."

Lien : http://lavieerrante.over-blo..

Mironton, mironton, mirontaine,"

Eugène "s'en va-t'en guerre,

Ne sait quand reviendra."

Devenu soldat "de par la maladresse de (la) politique" de Badinguet, Eugène rejoint le front dans une France où règne déjà le chaos. Avant d'avoir vu le moindre casque à pointe, la dysenterie le rattrape : à lui les hôpitaux de campagne et les accortes sœurs infirmières. Notre planqué (un mal de ventre se simule aisément), transbahuté de Châlons à Arras, d'Evreux à Paris, raconte avec alacrité sa vie d'embusqué et ses fredaines.

Petit complément agréable et désinvolte à "La débâcle" du grand Zola, Sac au dos semble nous gringotter que la guerre, ça fait ch...

Eugène "mit ventre à terre,

Mironton, mironton, mirontaine,"

Eugène "mit ventre à terre

Et puis se releva."

Lien : http://lavieerrante.over-blo..

Sans intérêt

Histoire sans intérêt Beaucoup de paragraphes sont des énumérations Très mal présenté sur kindle se lit en diagonale vite rébarbatif

Histoire sans intérêt Beaucoup de paragraphes sont des énumérations Très mal présenté sur kindle se lit en diagonale vite rébarbatif

Zola (L'attaque du moulin), Maupassant (Boule de suif), Huysmans, Céard, Hennique et Alexis sont les 6 personnages qui publient chacun une nouvelle autour du thème de la guerre de 1870. Les deux premiers sont clairement au dessus du lot, et notamment Boule de suif, qui est un vrai chef d'oeuvre à proposer dans toutes les écoles pour évoquer la tolérance, le respect de l'autre et le poids des positions sociales. C'est de la vraie littérature, mais abordable par tout le monde car les histoires sont intéressantes et si bien contées. Du grand art !

Trois livres sont réunis dans ces Ecrits sur l’art : L’art moderne publié en 1883, Certains en 1889 et Trois primitifs en 1905. On peut y suivre l’évolution de Huysmans durant cette fin de siècle. Dans L’art moderne, Huysmans est en pleine période naturaliste. Il admire Zola et, à sa suite, est soucieux de rendre avec le plus de vérité possible la vie ouvrière et parisienne. L’ensemble des comptes-rendus des salons de 1879 à 1882 (le contenu de ce premier ouvrage) reflète principalement cette préoccupation. Ceci, amalgamé aux théories de Baudelaire sur l’art comme expression de la vie moderne, explique presque toutes les critiques de Huysmans. La lutte entre les peintres officiels et les indépendants est à son paroxysme. Huysmans prend parti pour les indépendants qu’il confond avec les impressionnistes et les peintres de la vie moderne. Aussi, c’est au pas de charge qu’il parcourt les travées du salon officiel et c’est très succinctement qu’il juge ce brouillamini inepte et non-inventif de peintures mythologiques, historiques ou militaires ; à part Gustave Moreau (mystique égaré dans le Paris moderne), Fantin-Latour et Manet, bien peu retiennent son attention. C’est dans le salon des refusés ou des indépendants qu’il trouve davantage son bonheur. Les impressionnistes d’abord, qui se sont libérés des conventions coloristes pour rendre la vérité des paysages, tels qu’ils les voient ; même s’il regrette leur tendance à trop s’attacher, justement, à l’impression et qu’il les compare, parfois, aux hystériques de Charcot dans leur obsession à vouloir tout colorer en bleu et en lilas, quitte à oublier la vérité du paysage. Plus encore, Degas ou le négligé Raffaëlli, l’enthousiasment. Ils sont, selon lui, les dignes représentants des peintres de la vie moderne qu’appelait de ses vœux Baudelaire. Les ouvriers, les banlieusards, les danseuses, les parisiennes, leurs carnations, leurs mouvements, leur trivialité, leur vivacité, tout cela Degas et Raffaëlli ont réussi à le rendre parfaitement. Mais son intérêt pour des peintres comme Gustave Moreau ou Redon dénote déjà des préoccupations nouvelles où la mysticité et le rêve auront une grande importance. Dans Certains qui est un recueil de divers commentaires sur l’art, en majorité sur des peintres contemporains, publié en 1889 (c’est-à-dire après A rebours et avant Là-bas) commence à se faire jour sa future conversion ; la religion catholique est envisagé sous son aspect lumineux et miséricordieux, à jamais perdu, de l’art primitif flamand, du gothique et du moyen-âge en général, mais surtout son envers, le côté noir, satanique de l’époque moderne. Deux articles ont explicitement pour sujet le Mal : un sur les représentations des monstres à travers les âges et un autre consacré à Félicien Rops. Particulièrement éclairant sur ce que fut sa parenthèse sataniste, cet article nous montre bien le cheminement étrange par lequel il a abordé le catholicisme. De nouveau, Huysmans se trouve dans la tortueuse lignée d’un Baudelaire ; il subodore que le versant noir du christianisme, dans une époque on ne peut plus exécrable, est la seule voie praticable vers la spiritualité. Ainsi, on ne peut pas parler d’une véritable rupture avec le naturalisme mais d’une continuité non dépourvue de logique. L’époque est laide, le mal y suinte de toute part et c’est ainsi qu’il faut la représenter, dans toute sa vérité. Selon Huysmans, Rops a fourragé l’ordure, non pas pour la laisser macérer dans un matérialisme d’une vulgaire et tépide obscénité mais pour la spiritualiser. Cette spiritualisation, Huysmans la nomme hystérie mentale à la suite des scientifiques ou délectation morose comme les catholiques. Il y a donc conscience du péché, tristesse, mais qui tragiquement s’amplifie encore dans sa délectation. Rops fut le peintre de la luxure de l’âme, des corps extranaturels, du Mal intemporel, personnifié par l’allégorie de la femme démoniaque, et en cela il a fait une véritable œuvre catholique. C’est en tout cas le point de vue, à peu de chose près, de Huysmans, dont la misogynie, par ailleurs et entre autre, le rapproche de plus en plus de l’Eglise. À la suite de cet article, et sans transition, Huysmans a écrit une de ces réjouissantes diatribes dont il avait le secret contre le monde contemporain. Il y commente les prix atteints par de piètres peintures lors d’une vente commise dans l’honnie et négociante Amérique et réinvente la question, plus chinoise dans son raffinement que moyenâgeuse, à laquelle on pourrait soumettre encore aujourd’hui les indigentes crapules du marché de l’art contemporain, trop occupées par d’étroites vues spéculatives pour stimuler ce dont elles sont de toute façon dépourvues, esprit et imagination. Partout, disséminée dans ce livre, on retrouve cette haine de la laideur contemporaine, en particulier dans l’architecture. Tout Paris est laid, ses larges avenues où l’on étouffe, sa grise mine, ses bâtiments faits de bric et de broc et Huysmans, dans sa pondération habituelle, préconise en toute simplicité de brûler Paris, pour rendre enfin cette ville à peu près vivable… Que les ruines ne soient plus médiévales mais modernes ! La dernière étude sur Trois primitifs relève plus d’un travail d’historien de l’art que de la critique. On est maintenant bien loin des impressionnistes et des indépendants, c’est de peinture religieuse dont il s’agit, mais lorsque Huysmans encense Grünewald, peintre « à la fois naturaliste et mystique, sauvage et civilisé, franc et retors » il le fait non seulement pour l’impression de tumultueuse violence qui rejaillit de ses crucifixions, mais aussi parce que Grünewald a peint les allemands de son temps et les paysages souabes qu’il avait sous les yeux, comme il sied à tout peintre de la vie moderne, sans imiter les autres maîtres et les vieilleries antiques ou italiennes. Cependant, on sent bien que Huysmans est maintenant acquit à la cause catholique et pas la moins traditionnaliste qui soit, notamment quand il relate sa visite d’un musée de Francfort-sur-le-Main, « capitale des banques », « métropole de la franc-maçonnerie », « douaire des juifs », où il fait preuve d’un antisémitisme du plus bas étage, avec cheveux crépus, nez crochus et tout le tintouin usité habituellement par les personnes qui cultivent ce genre de marottes. Mieux vaut s’en tenir à sa description du musée où se côtoient un portrait de Lucrèce Borgia et la madone d’un maître flamand ; « elles magnifient, à elles deux, l’institut Staedel devenu, grâce à leur présence, unique, en ce sens que nulle collection ne recèle ainsi les deux antipodes de l’âme, les deux contreparties de la mystique, les deux extrêmes de la peinture, le ciel et l’enfer de l’art. » Des descriptions qui tout le long de ces trois livres sont écrites dans une langue savante, précise, innovante. L’une des plus belles écritures françaises de la fin du dix-neuvième siècle.

M. Folantin a quarante ans, un emploi de bureau médiocre. Il est célibataire et hypocondriaque. Il traîne le dégoût de la solitude et d’une existence médiocre. Un soir plus triste que d’autres, « un grand découragement le poigna ; le vide de sa vie murée lui apparut, et, tout en tisonnant le coke avec son poker, M. Folantin penché en avant sur son fauteuil, le front sur le rebord de la cheminée, se mit à parcourir le chemin de croix de ses quarante ans, s’arrêtant, désespéré, à chaque station. »

Ce qui tombe sur le dos de l’amer Folantin, c’est le taedium vitae. Les quelques sursauts de tempérament qu’il éprouve sont tous mouchés comme des flammes trop courtes. Folantin se laisse envahir par l’indolence et cultive une certaine incapacité à éprouver des satisfactions. Tout n’est que pétard mouillé entre ses mains : ce cigare ne tire pas, cette viande est sèche, ce vin a un goût d’encre. Puisque rien ne le contente, Folantin se laisse aller à l’abattement. « Ni le lendemain, ni le surlendemain, la tristesse de M. Folantin ne se dissipa ; il se laissait ailler à vau-l’eau, incapable de réagir contre ce spleen qui l’écrasait. […] Peu à peu, il glissait à un alourdissement absolu d’esprit. » Il est très drôle de constater que le dégoût de la vie naît chez Folantin d’un dégoût de la nourriture : aucun plat, aucun restaurant ne trouve grâce à ses yeux. Mal nourri et affamé, sa faim inassouvie se reporte et se cogne à toutes choses. Rien ne sublime chez lui : Folantin est guidé par l’appétit premier, obsédé par la mangeaille.

La fin est délicieusement sordide. Huysmans ne cache qu’à peine son mépris pour cet escogriffe à la triste figure. On peut voir dans cette nouvelle une image en creux du roman À rebours. Le personnage éprouve le même dégoût de la vie et la même impossibilité à supporter son siècle. Mais Folantin n’a pas la richesse de Des Esseintes et il n’éprouve que de maigres consolations là où le dandy décadent d’À rebours croit noyer son malaise dans des dépenses folles. Folantin n’est pas un esthète, il n’aspire pas au beau. Son malaise est et reste physique, alors que celui de Des Esseintes lui fait vouloir toujours plus et toujours mieux.

Cette nouvelle est intéressante et délicieusement cynique, mais il y manque un je-ne-sais-quoi qui la rendrait inoubliable. Néanmoins, Huysmans maîtrise encore et toujours sa plume. Dans ses textes, le langage s’anime plus fortement qu’ailleurs.

Lien : http://www.desgalipettesentr..

Ce qui tombe sur le dos de l’amer Folantin, c’est le taedium vitae. Les quelques sursauts de tempérament qu’il éprouve sont tous mouchés comme des flammes trop courtes. Folantin se laisse envahir par l’indolence et cultive une certaine incapacité à éprouver des satisfactions. Tout n’est que pétard mouillé entre ses mains : ce cigare ne tire pas, cette viande est sèche, ce vin a un goût d’encre. Puisque rien ne le contente, Folantin se laisse aller à l’abattement. « Ni le lendemain, ni le surlendemain, la tristesse de M. Folantin ne se dissipa ; il se laissait ailler à vau-l’eau, incapable de réagir contre ce spleen qui l’écrasait. […] Peu à peu, il glissait à un alourdissement absolu d’esprit. » Il est très drôle de constater que le dégoût de la vie naît chez Folantin d’un dégoût de la nourriture : aucun plat, aucun restaurant ne trouve grâce à ses yeux. Mal nourri et affamé, sa faim inassouvie se reporte et se cogne à toutes choses. Rien ne sublime chez lui : Folantin est guidé par l’appétit premier, obsédé par la mangeaille.

La fin est délicieusement sordide. Huysmans ne cache qu’à peine son mépris pour cet escogriffe à la triste figure. On peut voir dans cette nouvelle une image en creux du roman À rebours. Le personnage éprouve le même dégoût de la vie et la même impossibilité à supporter son siècle. Mais Folantin n’a pas la richesse de Des Esseintes et il n’éprouve que de maigres consolations là où le dandy décadent d’À rebours croit noyer son malaise dans des dépenses folles. Folantin n’est pas un esthète, il n’aspire pas au beau. Son malaise est et reste physique, alors que celui de Des Esseintes lui fait vouloir toujours plus et toujours mieux.

Cette nouvelle est intéressante et délicieusement cynique, mais il y manque un je-ne-sais-quoi qui la rendrait inoubliable. Néanmoins, Huysmans maîtrise encore et toujours sa plume. Dans ses textes, le langage s’anime plus fortement qu’ailleurs.

Lien : http://www.desgalipettesentr..

Huysmans est un auteur classique un peu oublie et c'est bien dommage.Sa plongee dans le monde des moines avec cette histoire relatant la construction d'une cathédrale vaut le detour.Pas de longueurs inutiles,un style classique et des personnages attachants, bref un livre reussi.

Dans ce récit hors norme, Huysmans nous propose un repli sur soi.

Des Esseintes a choisi de se couper du monde. Pour cette retraite méditative, il a trouvé refuge dans sa maison de Fontenay. Durant son séjour, il se plonge dans une analyse des oeuvres littéraires et artistiques. Ainsi, il prend le temps d'étudier les tableaux de Gustave Moreau ou les esquisses d'Odilon Redon, de décrire la nature et les objets qui l'entourent. Il va également avec une grande minutie s'approprier des odeurs. Dans cette immobilité contemplative, Des Esseintes transmet au lecteur son amour de l'art.

Loin de l'effervescence d'une vie sociale débridée, Des Esseintes fait le choix du repli et de la solitude. Mais très vite, ses angoisses, ses névroses et son insatisfaction perpétuelle viennent le ronger au plus profond de lui-même.

Loin du roman, ce récit prend le temps de la contemplation. Cette étude des oeuvres littéraires et artistiques pose également la question de la religion. Au-delà Huysmans choisit de mettre en lumière les limites de ce siècle finissant et vient y porter un coup fatal.

Ce classique de la décadence provoque une rupture nette et brutale avec le naturalisme cher à Zola.

Dépourvu d'intrigue, ce livre si singulier prend le temps de l'introspection mais surtout s'avère être une vraie révolution de la fin du XIXème siècle.

Une oeuvre emprunte d'un grand esthétisme avec une certaine exigence littéraire qu'il conviendra à mon avis, pour ma part, de se réapproprier dans plusieurs années…

Lien : https://memoiresdelivres.wor..

Des Esseintes a choisi de se couper du monde. Pour cette retraite méditative, il a trouvé refuge dans sa maison de Fontenay. Durant son séjour, il se plonge dans une analyse des oeuvres littéraires et artistiques. Ainsi, il prend le temps d'étudier les tableaux de Gustave Moreau ou les esquisses d'Odilon Redon, de décrire la nature et les objets qui l'entourent. Il va également avec une grande minutie s'approprier des odeurs. Dans cette immobilité contemplative, Des Esseintes transmet au lecteur son amour de l'art.

Loin de l'effervescence d'une vie sociale débridée, Des Esseintes fait le choix du repli et de la solitude. Mais très vite, ses angoisses, ses névroses et son insatisfaction perpétuelle viennent le ronger au plus profond de lui-même.

Loin du roman, ce récit prend le temps de la contemplation. Cette étude des oeuvres littéraires et artistiques pose également la question de la religion. Au-delà Huysmans choisit de mettre en lumière les limites de ce siècle finissant et vient y porter un coup fatal.

Ce classique de la décadence provoque une rupture nette et brutale avec le naturalisme cher à Zola.

Dépourvu d'intrigue, ce livre si singulier prend le temps de l'introspection mais surtout s'avère être une vraie révolution de la fin du XIXème siècle.

Une oeuvre emprunte d'un grand esthétisme avec une certaine exigence littéraire qu'il conviendra à mon avis, pour ma part, de se réapproprier dans plusieurs années…

Lien : https://memoiresdelivres.wor..

Ramassé, compendieux, le très court roman de Huysmans agit comme un acide de vitriol : caustique, il décape la ladrerie morale d'une bourgeoisie phallocrate et repue, prête à toutes les ignominies pour sauvegarder son pouvoir, son argent et ses apparences.

L'écrivain, d'une plume acescente, décrit l'accul dans lequel s'est fourvoyée la désolante Sophie Mouveau. Maîtresse enceinte d'un homme dont elle pleure la mort récente, elle sera pilonnée par la morgue des seuls héritiers du défunt : un père, cupide et podagre et un odieux grand-père, pincemaille concupiscent. La débâcle des ovaires, l'apothéose des testicules ou le traité du vain combat (du moins à l'époque).

Pulvérisant avec jubilation l'eau régale de son humour outrenoir, Huysmans abîme les chairs, dissout les faux-semblants, liquéfie les dignités.

A l'instar de Flaubert, il "vomit sa haine, expectore son fiel, éjacule sa colère, déterge son indignation" et c'est d'une implacable désespérance.

Un bijou.

Lien : http://lavieerrante.over-blo..

L'écrivain, d'une plume acescente, décrit l'accul dans lequel s'est fourvoyée la désolante Sophie Mouveau. Maîtresse enceinte d'un homme dont elle pleure la mort récente, elle sera pilonnée par la morgue des seuls héritiers du défunt : un père, cupide et podagre et un odieux grand-père, pincemaille concupiscent. La débâcle des ovaires, l'apothéose des testicules ou le traité du vain combat (du moins à l'époque).

Pulvérisant avec jubilation l'eau régale de son humour outrenoir, Huysmans abîme les chairs, dissout les faux-semblants, liquéfie les dignités.

A l'instar de Flaubert, il "vomit sa haine, expectore son fiel, éjacule sa colère, déterge son indignation" et c'est d'une implacable désespérance.

Un bijou.

Lien : http://lavieerrante.over-blo..

Durtal, alter ego de Huysmans, après avoir tâté de la vie monastique, quitte Paris et, sur les conseils de l'abbé Gévresin, s'installe à Chartres pour être au plus près des rites liturgiques anciens et de l'art religieux élevé à son plus haut niveau. La cathédrale de Chartres trouve dans ces pages un de ses plus fameux hommages et l'auteur y décortique sa grandiose histoire, des péripéties de sa construction aux plus infimes détails de ses statues et de ses retables peints. Traité d'architecture, de peinture, de symbolisme, de mysticisme, La Cathédrale offre aussi d'intéressantes et curieuses hagiographies. Je poursuis mon incursion dans cet univers que j'avais depuis longtemps occulté avec L'Oblat.

Second volet du roman de Durtal, notre héros, passablement secoué par la perte coup sur coup de deux amis très chers, se retrouve désemparé et erre dans les rues de Paris, à la recherche d'un idéal de vie. Errant d'église en chapelle, Durtal renoue avec le catholicisme après avoir flirté avec le satanisme et l'occultisme. Une rencontre décisive avec un prêtre le fera se tourner vers l'ordre monastique et un séjour chez les moines trappistes le confortera dans ses croyances. Porté par l'écriture grandiose de Huysmans, ce récit, dont le propos est parfois barbant, m'a tout de même enchantée. Je me suis prise à aimer cet homme déchiré entre sa conscience aiguë et sa foi chancelante.

Là-bas, c'est cet ailleurs, cet autre chose à demi fantasmé auquel aspirent les âmes écœurées du quotidien sordide, de l'enlisement dans le médiocre. Un ailleurs où l'esprit pourrait prendre son essor, épuré des boues terrestres, des dégoûts, des lassitudes. Un ailleurs inaccessible sinon par le rêve, l'imagination, l'écriture - ou la religion.

Pour Durtal, écrivain fatigué par le matérialisme triomphant du XIXe siècle, que le christianisme fascine sans savoir le convaincre, cet ailleurs s'incarne dans le Moyen-Âge, époque plus spirituelle, plus pure et plus naïve, où la brutalité des mœurs se relevait toujours par les élans d'une foi sans entraves. En semi rupture avec le naturalisme, auquel il reconnait la capacité à saisir, mieux que tout autre courant, la dimension charnelle, matérielle, de l'humain, mais à qui il reproche de s'arrêter là, d'ignorer le goût du mystère et les élans de l'âme, il imagine une nouvelle littérature, un matérialisme spiritualiste, autrement plus complet, et rédige en parallèle une biographie de Gilles de Rais.

Gilles de Rais - le preux compagnon de Jeanne d'Arc, l'ami fidèle, le seigneur raffiné épris d'art et de beauté, fasciné par l'alchimie et tombé dans les tréfonds du satanisme le plus sulfureux, dans les invocations, les sacrilèges, les enlèvements, les viols, les tortures, avant de se jeter à corps tout aussi éperdu dans les élans du repentir : qui, mieux que lui, incarne les excès du corps et de l'âme, l'absolu dans le mal et dans le bien ?

A mesure que son récit avance, l'existence de Durtal se met, elle aussi, à osciller entre deux pôles d'attraction. D'un côté, les discussions sur la spiritualité chrétienne et l'inévitable persistance du satanisme, avec quelques amis choisis, dans les tours de Saint-Sulpice. De l'autre, une femme - une femme étrange, insaisissable, très froide et très exaltée, une femme double qu'il ravale à la chair pour mieux s'en dégoûter, faute d'accepter en elle l'incarnation très réelle (trop sans doute) de ses fantasmes. Gilles est un homme, un mythe, un personnage que le point de vue de l'écrivain modèle à sa guise. Elle est femme, bien réelle, contemporaine, mue par une volonté impénétrable - une volonté tout à la fois très virile, et très féminine dans son mystère. Douteuse, donc, et dangereuse. Ces êtres en qui s'allient et se combattent les rages folles des sens et les plus beaux élans de l'esprit font des compagnons imaginaires parfaits, mais ne sauraient être tolérés comme relation réelle pour un homme comme Durtal, que le réel rebute tant, et qui ne sait guère qu'aspirer sans passion à des élans qu'il ne saurait atteindre. Un homme, qui plus est, imprégné de tous les préjugés sur la femme que le XIXe siècle a couronnés. Bien de son temps, sur ce point, Durtal, et avec une petitesse admirable malgré son dégoût pour les petitesses de son temps.

Chrétien, au fond, il l'est jusqu'à la moelle - non par la croyance, non par la foi, mais par l'appartenance morale, jusque - et surtout - dans ses aspects les plus déplaisants, les plus étriqués. Il en a gardé le pire - l'incapacité à concilier les élans contradictoires de l'homme, de ses deux natures terrestre et spirituelle - mais sans l'élan de la foi qui pourrait le sauver. Empêtré dans son impuissance, d'un pessimisme obstiné, incapable de rire de tout cela, mais très lucide sur lui-même et ne renonçant jamais à ses désirs d'absolu, il est à la fois assez déplaisant et assez touchant.

Parfaite incarnation de ce naturalisme spirituel qu'il cherche à définir au début du roman, et que Huysmans illustre avec beaucoup de talent en mettant côte à côte pot au feu et discussions théologiques, symbolisme satanique et séance de ménage avant rendez-vous galant. Les deux sont également évocateurs sous sa plume, qui elle-même allie quelques tics des écrits naturalistes aux beautés des mots rares, la recherche de précision et le goût de l'étrangeté.

Un mariage très à mon goût, même si l'esprit ne l'est pas tout à fait.

Lien : http://ys-melmoth.livejourna..

Pour Durtal, écrivain fatigué par le matérialisme triomphant du XIXe siècle, que le christianisme fascine sans savoir le convaincre, cet ailleurs s'incarne dans le Moyen-Âge, époque plus spirituelle, plus pure et plus naïve, où la brutalité des mœurs se relevait toujours par les élans d'une foi sans entraves. En semi rupture avec le naturalisme, auquel il reconnait la capacité à saisir, mieux que tout autre courant, la dimension charnelle, matérielle, de l'humain, mais à qui il reproche de s'arrêter là, d'ignorer le goût du mystère et les élans de l'âme, il imagine une nouvelle littérature, un matérialisme spiritualiste, autrement plus complet, et rédige en parallèle une biographie de Gilles de Rais.

Gilles de Rais - le preux compagnon de Jeanne d'Arc, l'ami fidèle, le seigneur raffiné épris d'art et de beauté, fasciné par l'alchimie et tombé dans les tréfonds du satanisme le plus sulfureux, dans les invocations, les sacrilèges, les enlèvements, les viols, les tortures, avant de se jeter à corps tout aussi éperdu dans les élans du repentir : qui, mieux que lui, incarne les excès du corps et de l'âme, l'absolu dans le mal et dans le bien ?

A mesure que son récit avance, l'existence de Durtal se met, elle aussi, à osciller entre deux pôles d'attraction. D'un côté, les discussions sur la spiritualité chrétienne et l'inévitable persistance du satanisme, avec quelques amis choisis, dans les tours de Saint-Sulpice. De l'autre, une femme - une femme étrange, insaisissable, très froide et très exaltée, une femme double qu'il ravale à la chair pour mieux s'en dégoûter, faute d'accepter en elle l'incarnation très réelle (trop sans doute) de ses fantasmes. Gilles est un homme, un mythe, un personnage que le point de vue de l'écrivain modèle à sa guise. Elle est femme, bien réelle, contemporaine, mue par une volonté impénétrable - une volonté tout à la fois très virile, et très féminine dans son mystère. Douteuse, donc, et dangereuse. Ces êtres en qui s'allient et se combattent les rages folles des sens et les plus beaux élans de l'esprit font des compagnons imaginaires parfaits, mais ne sauraient être tolérés comme relation réelle pour un homme comme Durtal, que le réel rebute tant, et qui ne sait guère qu'aspirer sans passion à des élans qu'il ne saurait atteindre. Un homme, qui plus est, imprégné de tous les préjugés sur la femme que le XIXe siècle a couronnés. Bien de son temps, sur ce point, Durtal, et avec une petitesse admirable malgré son dégoût pour les petitesses de son temps.

Chrétien, au fond, il l'est jusqu'à la moelle - non par la croyance, non par la foi, mais par l'appartenance morale, jusque - et surtout - dans ses aspects les plus déplaisants, les plus étriqués. Il en a gardé le pire - l'incapacité à concilier les élans contradictoires de l'homme, de ses deux natures terrestre et spirituelle - mais sans l'élan de la foi qui pourrait le sauver. Empêtré dans son impuissance, d'un pessimisme obstiné, incapable de rire de tout cela, mais très lucide sur lui-même et ne renonçant jamais à ses désirs d'absolu, il est à la fois assez déplaisant et assez touchant.

Parfaite incarnation de ce naturalisme spirituel qu'il cherche à définir au début du roman, et que Huysmans illustre avec beaucoup de talent en mettant côte à côte pot au feu et discussions théologiques, symbolisme satanique et séance de ménage avant rendez-vous galant. Les deux sont également évocateurs sous sa plume, qui elle-même allie quelques tics des écrits naturalistes aux beautés des mots rares, la recherche de précision et le goût de l'étrangeté.

Un mariage très à mon goût, même si l'esprit ne l'est pas tout à fait.

Lien : http://ys-melmoth.livejourna..

A lire au moins une fois dans sa vie. Ce livre fait partie des classiques incontournables. Une plume particulière, beaucoup trop de descriptions à mon goût... Pour autant, même si ma lecture a traîné en longueurs, je suis heureuse de l'avoir terminé.

Bible de l'esprit décadent, à lire pour comprendre certaines choses même encore à notre époque. Un état d'esprit intéressant à envisager.

Bible de l'esprit décadent, à lire pour comprendre certaines choses même encore à notre époque. Un état d'esprit intéressant à envisager.

Le récit de ce livre tourne essentiellement autour de son personnage principal, Des Esseintes. Dandy excentrique et amoureux des belles choses, il vit de ses rentes et d’un héritage perçu alors qu’il était jeune. Dédaigneux vis à vis de ses contemporains qu’il trouve médiocres, il décide de se retirer dans un pavillon où, avec ses goûts de puriste, il réfléchit et sélectionne les ouvrages et objets qui sont le plus cher à ses yeux. Ainsi, la seule action (si l’on peut parler d’action) se résume à parcourir sa bibliothèque parsemée d’ouvrages anciens et rares, sa galerie de tableaux signés de grands peintres, son jardin botanique où poussent d’exotiques plantes aux couleurs et aux parfums inconnus…

Ce roman de Huysmans marque sa volonté de rompre avec le style naturaliste auquel il appartenait auparavant. Il s’inscrit ici dans l’esprit décadent qui prévalait à la fin du XIXe siècle. Les romans de Huysmans sont toujours particuliers, celui-ci également. Mais pour ma part, s'il fallait en retenir un, ce serait plutôt Là-bas.

Ce roman de Huysmans marque sa volonté de rompre avec le style naturaliste auquel il appartenait auparavant. Il s’inscrit ici dans l’esprit décadent qui prévalait à la fin du XIXe siècle. Les romans de Huysmans sont toujours particuliers, celui-ci également. Mais pour ma part, s'il fallait en retenir un, ce serait plutôt Là-bas.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Joris-Karl Huysmans

Lecteurs de Joris-Karl Huysmans Voir plus

Quiz

Voir plus

Joris-Karl Huysmans

Quel est le véritable prénom de Joris-Karl Huysmans

François-Louis

Edmund

Charles Marie Georges

Anatole

10 questions

57 lecteurs ont répondu

Thème :

Joris-Karl HuysmansCréer un quiz sur cet auteur57 lecteurs ont répondu