Critiques de Ryûnosuke Akutagawa (91)

Ce recueil de contes traînait depuis longtemps dans ma bibliothèque jusqu'au jour où le grand rangement s'est décidé ! J'ai très rapidement lu ce petit recueil rempli de folies ancestrales. Je ne le conseille pas forcément pour ceux qui le liraient pour la fantaisie japonaise. Le seul conte auquel j'ai adhéré est Figures ancestrales même si la fin se prédit facilement, le reste ... pas top du tout.

J’ai très classiquement abordé l’œuvre d’Akutagawa Ryûnosuke avec son plus célèbre recueil en français, Rashômon et autres contes – puis j’ai poursuivi l’expérience avec La Vie d’un idiot et autres nouvelles : si ces deux recueils témoignaient chacun de ce que l’auteur était avant tout un maître du récit court, ils illustraient en même temps combien son œuvre sur ce format était variée – alternant vieux contes issus de la tradition japonaise, par exemple des Histoires qui sont maintenant du passé, et récits contemporains intimistes, davantage tournés vers la psychologie des personnages, et tout particulièrement le ressenti intime d’un narrateur au bout du rouleau qui se fait le porte-parole de l’auteur, à la façon des « romans du moi » dont un Dazai Osamu, notamment, était emblématique (voyez par exemple La Déchéance d’un homme) ; en même temps, quelle que soit l’époque choisie, le ton pouvait osciller entre un plus ou moins naturalisme un peu amer, et des expériences à la lisière du fantastique ou au-delà, éventuellement plus colorées – ce en quoi je suppose qu’il s’associe définitivement à son ami, moins connu de par chez nous, Uchida Hyakken (voyez Au-delà – Entrée triomphale dans Port-Arthur).

La Magicienne, troisième recueil de l’auteur que je lis, témoigne de cette diversité, mais, en même temps, met particulièrement l’accent sur une déchirure déjà sensible dans les deux précédents volumes, et à vrai dire emblématique des écrivains de Taishô : l’opposition parfois douloureuse entre un Japon traditionnel regretté et un déconcertant Japon engagé à marche forcée dans la voie de la modernisation à l’occidentale. En fait, trois des cinq nouvelles ici rassemblées, les trois premières, relèvent d’une sorte de « cycle thématique » qualifié de kaika (ki) mono, ou « histoires du temps de la modernisation » (le cycle comprend deux autres nouvelles figurant dans les recueils antérieurs : « Chasteté d’Otomi » dans Rashômon, et « Le Bal » dans La Vie d’un idiot) ; ce sont des récits assez divers, mais qui ont en commun d’illustrer cette thématique sans véritablement y apporter de solution – ce serait trop simple. Maintenant, on aurait probablement tort, à trop se focaliser sur cette question, de voir en Akutagawa un écrivain « passéiste », ou « réactionnaire » ; sans doute ne commet-il pas l’erreur de trop idéaliser le passé, comme celle de rejeter violemment et l’Occident, et la modernité (il y a trouvé son bonheur plus qu’à son tour, et au premier chef en littérature). Son propos n’est pas essentiellement politique, par ailleurs. Seulement, il fait part d’une vague nostalgie, pas forcément très rationnelle, pas moins poignante… Une vague nostalgie qui ferait alors écho à la « vague inquiétude », lacunaire explication par Akutagawa de son suicide en 1927, à l’âge de 35 ans – je relève au passage que les cinq nouvelles ici rassemblées ont été composées entre 1918 et 1920 pour quatre d’entre elles, et 1923 pour la dernière, toutes en tout cas avant le grand tremblement de terre du Kantô, qui serait un tel traumatisme pour les Japonais d’alors.

Si les trois nouvelles de kaika (ki) mono figurant dans La Magicienne ont une parenté thématique marquée, elles se montrent cependant assez différentes les unes des autres. La première, « Les Poupées » (Hina 雛), qui est la plus tardive (1923), est aussi la plus touchante. Elle est narrée par une petite fille (ou, plus exactement, Akutagawa rapporte les propos d'une vieille dame se remémorant quand elle était une petite fille, durant l'ère Meiji), issue d’une bonne famille toujours plus désargentée – au point où le père décide de vendre une collection de poupées traditionnelles (dont l’histoire remonte à l’époque de Heian) à un collectionneur américain (…) tout disposé à lui payer un gros chèque. La narratrice est horrifiée par ce choix, elle qui accorde une importance sentimentale énorme à ces poupées – y attache-t-elle aussi une valeur symbolique ? Indirectement, c’est probable – d’autant que l’affaire incite à voir en chacun des autres membres de la famille des archétypes au regard de cette question : la mère est enfermée dans le passé, mais pas moins dans l’impuissance, le frère est un jeune homme fort en gueule et qui brûle volontiers les bateaux, tous les bateaux, pour ne surtout pas repartir en arrière, et le père, enfin, prétend naviguer dans un entre-deux nébuleux et comme tel probablement intenable. En définitive, nous verrons bien ce qu’il en est de l’attachement à ces poupées, symbole faussement frivole d’une culture en proie au doute quant à son identité même… C’est une nouvelle très forte, riche d’images puissantes à vrai dire – et si les membres de la famille ont quelque chose d’archétypes, dans un récit au symbolisme marqué, Akutagawa Ryûnosuke parvient pourtant à ne pas trop charger la barque, et surtout à faire que les émotions de ses personnages ressortent avec le plus grand et le plus douloureux naturel ; la voix de la petite narratrice y a sa part, indéniablement.

« Un crime moderne » (Kaika no satsujin 開花の殺人, 1918) aborde la question d’une manière bien différente, dans le fond comme dans la forme. Comme le titre le laisse entendre, cette nouvelle tient du récit policier, au travers de la confession, dans une ultime lettre, d’un crime et de son mobile – avec quelque chose d’un peu pervers, qui me renvoie, peut-être à tort, à certaines œuvres à peine un peu postérieures d’Edogawa Ranpo, les deux écrivains étant des contemporains. En revanche, le qualificatif « moderne » du titre est probablement plus ambigu que dans la nouvelle qui précède et celle qui suit (« Un mari moderne ») ; je tends à croire qu’il renvoie, au moins pour partie, à ce genre policier, avec ses figures occidentales classiques chez Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle ou encore Gaston Leroux, qui s’exportait bien, même si depuis tout récemment, dans le Japon de Taishô ? Bon, je ne sais pas… Cette « modernité » est probablement avant tout d’essence psychologique, en tout cas – éventuellement importée en même temps que le récit policier : dans cette confession, le crime compte peut-être moins que sa justification, ou plus exactement le fait que la justification initiale s’avère à terme, aux yeux mêmes du criminel, comme une imposture aux soubassements obscurs et d’essence égoïste, quand le geste fatidique avait été commis au nom de l’altruisme – et s’il faut encore chercher des équivalents parmi les écrivains japonais du temps, je suppose que c’est ici le nom de Tanizaki Junichirô qu’il faudrait avancer, un auteur qui s’était lui aussi, à l’époque, essayé et à plusieurs reprises au genre policier, avec une ambiguïté morale plus généralement caractéristique de son œuvre ; en tout cas, j’en ai l’impression… Quoi qu’il en soit, dans son registre, c’est une nouvelle sympathique, qui fonctionne bien – sans renverser pour autant.

La troisième nouvelle – et la dernière de ce « cycle » de kaika (ki) mono dans le présent recueil – s’intitule « Un mari moderne » (Kaika no otto 開花の夫, 1919) ; le titre renvoie à la précédente, et nous y croisons là encore un « vicomte Honda », le nom du destinataire (ou plus exactement d’un des destinataires) de la lettre d’aveu du « crime moderne », même si je ne suis pas certain qu’il faille à tout crin y voir un même personnage. Le ton, de toute façon, est très différent : nul aspect policier ici, mais un discours sur la modernité plus ouvert, plus explicite, au travers de ce personnage qui entend conclure un mariage d’amour (à la française, dit-on), et vit dans un univers où le Japon traditionnel n’a tout simplement plus sa place – ce qui ressort notamment de la décoration de sa résidence. Citons le texte (p. 68) : « Tout avait un parfum de nouveauté surannée, la décoration vous plongeait presque dans l’angoisse à force de faste, et si je voulais la qualifier encore, je dirais que l’ensemble faisait songer au son d’un instrument de musique désaccordé, oui, ce cabinet de travail était un reflet fidèle de l’époque. » Mais, au fond, sous couvert d’une discordance, donc, entre la tradition et la modernité, la nouvelle fait probablement autant sinon plus état de ce que le désir d’idéal ne peut conduire qu’à la déception – ceci, pour le coup, n’est peut-être pas propre à ces Japonais d’alors, avides de s’occidentaliser... La peinture (si j’ose dire…) des mœurs est remarquable, dans cette nouvelle, qui trouve donc à s’illustrer dans le mobilier et les œuvres d’art, même si la thématique prétexte du mariage d’amour ne m’a pas parlé plus que cela.

Avec la quatrième nouvelle, qui est de loin la plus longue du recueil (dans les 80 pages, contre une trentaine pour les quatre autres récits – en fait, il semblerait que ce soit une des plus longues nouvelles dans toute l’œuvre d’Akutagawa), on change assez radicalement de registre : « La Magicienne » (Yôba 妖婆, 1919) est en effet, même contemporain, un long récit fantastique qui pioche dans le folklore nippon, mais en se mettant sous le patronage explicite de Poe et de Hoffmann ; à vrai dire, le caractère contemporain de cette aventure est probablement de la première importance, et, en cela, pourrait malgré tout renvoyer au cycle kaika (ki) mono, car, tout aussi expressément, le narrateur insiste sur le fait que son étrange histoire s’est bien produite dans le Japon de Taishô, consacrant beaucoup de pages à assurer son lecteur que le surnaturel et l’inexplicable sont toujours aussi prégnants en cette époque par essence « moderne ». En ce sens, « La Magicienne » explore bien la même tension caractéristique entre Japon ancien et Japon moderne, et le fait de citer expressément des auteurs occidentaux, comme les modèles d’un récit pourtant parfaitement japonais, joue de cette même ambiguïté – et, je suppose, non sans un certain humour. Car si le récit, sur une base classique d’amours contrariées, abonde en séquences cauchemardesques, et si la magicienne du titre est un personnage effrayant, au service d’une divinité à son tour ambiguë, l’histoire cependant se montre avant tout grotesque, délibérément : on ne fait pas du tout dans le fantastique subtil, ici ! À vrai dire, et d’autant plus que, passé donc un assez long préambule, le récit se montre assez frénétique dans ce registre, il m’a à nouveau fait penser à Edogawa Ranpo – mais, bizarrement ou pas, davantage celui du récit policier Le Lézard Noir que celui d’histoires lorgnant plus ouvertement sur le fantastique. Hélas, cela a eu sur moi la même conséquence – un profond ennui… renforcé par une tendance du récit à se montrer bien trop bavard. Amateur de fantastique, et ayant particulièrement prisé certains récits d’Akutagawa dans ce registre qui lui plaisait bien, notamment dans Rashômon et autres contes, j’attendais beaucoup de cette longue nouvelle, mais, en définitive, c’est celle qui m’a le moins parlé – et même, autant le dire, celle qui m’a déçu, celle que je n’ai pas aimé… Le folklore nippon, qui a forcément quelque chose d’original pour un lecteur occidental (ou qui l’avait – mais je dois dire que certaines scènes m’ont évoqué les yôkai de Mizuki Shigeru, par exemple dans NonNonBâ), et de manière concomitante la tournure grotesque du récit, pouvaient jouer en sa faveur, mais son rythme et son débit ont pesé davantage dans la balance, hélas, et je me suis… ennuyé, oui.

Reste une dernière nouvelle, et c’est le jour et la nuit : « Automne » (Aki 秋, 1920) est un récit très délicat, très subtil, tout en notes discrètes, qui tranche on ne peut plus avec la frénésie grotesque de « La Magicienne ». Le thème central du mariage rapproche peut-être « Automne » d’ « Un mari moderne », mais en inversant les rôles, puisque c’est cette fois une femme qui sera notre personnage point de vue, si elle est elle aussi, à sa manière, éprise d’idéal – seulement, ce récit est beaucoup plus poignant, ce qui le rapproche davantage à mes yeux des « Poupées » ; et je me demande, naïvement peut-être, si ce sentiment ne tient pas à ce que ces deux nouvelles mettent au premier plan, et dans le rôle de narratrice dans la première, des femmes ? Non que je sache bien ce qu’il faudrait en déduire, concernant aussi bien l’auteur, son pays, son époque… ou mon ressenti de lecteur. Quoi qu’il en soit, nous y voyons une femme brillante, et qui avait tout notamment pour devenir un grand écrivain, se sacrifier, en n’épousant pas l’homme qu’elle aime, un écrivain lui aussi, afin de laisser sa propre sœur, follement amoureuse, l’épouser à sa place, et en épousant quant à elle un ennuyeux banquier – cette décision fatidique ayant aussi (et peut-être même surtout ?) pour conséquence de mettre un terme à ses ambitions littéraires. L’archétype de la femme qui se sacrifie est très commun dans la culture japonaise, mais cette illustration particulière touche énormément, avec cette décision peut-être imposée par cette culture, ou tout autant par le désir d’idéal, et qui en définitive ne satisfait personne. Notons aussi que cette nouvelle dépeint par moments les milieux intellectuels de Taishô, un tableau qui vaut le détour. « Automne » est une très belle nouvelle, très émouvante.

À vrai dire, c’est probablement celle que j’ai préférée dans ce recueil, avec, à l’autre bout, « Les Poupées », donc. J’ai apprécié, aussi, « Un crime moderne », dans un registre très différent. « Un mari moderne » m’a laissé davantage froid, si j’ai apprécié ses descriptions, y compris morales. « La Magicienne », je suis passé totalement à côté. Le recueil, en prenant en compte ce bémol non négligeable (avec ses 80 pages, la novella occupe presque la moitié du volume auquel elle a donné son titre), m’a plu, toutefois bien moins que La Vie d’un idiot, et incomparablement moins que Rashômon. Mais je poursuivrai certainement l’expérience, probablement avec le quatrième recueil de nouvelles d’Akutagawa qu’est Jambes de cheval. À suivre, donc…

Lien : http://nebalestuncon.over-bl..

La Magicienne, troisième recueil de l’auteur que je lis, témoigne de cette diversité, mais, en même temps, met particulièrement l’accent sur une déchirure déjà sensible dans les deux précédents volumes, et à vrai dire emblématique des écrivains de Taishô : l’opposition parfois douloureuse entre un Japon traditionnel regretté et un déconcertant Japon engagé à marche forcée dans la voie de la modernisation à l’occidentale. En fait, trois des cinq nouvelles ici rassemblées, les trois premières, relèvent d’une sorte de « cycle thématique » qualifié de kaika (ki) mono, ou « histoires du temps de la modernisation » (le cycle comprend deux autres nouvelles figurant dans les recueils antérieurs : « Chasteté d’Otomi » dans Rashômon, et « Le Bal » dans La Vie d’un idiot) ; ce sont des récits assez divers, mais qui ont en commun d’illustrer cette thématique sans véritablement y apporter de solution – ce serait trop simple. Maintenant, on aurait probablement tort, à trop se focaliser sur cette question, de voir en Akutagawa un écrivain « passéiste », ou « réactionnaire » ; sans doute ne commet-il pas l’erreur de trop idéaliser le passé, comme celle de rejeter violemment et l’Occident, et la modernité (il y a trouvé son bonheur plus qu’à son tour, et au premier chef en littérature). Son propos n’est pas essentiellement politique, par ailleurs. Seulement, il fait part d’une vague nostalgie, pas forcément très rationnelle, pas moins poignante… Une vague nostalgie qui ferait alors écho à la « vague inquiétude », lacunaire explication par Akutagawa de son suicide en 1927, à l’âge de 35 ans – je relève au passage que les cinq nouvelles ici rassemblées ont été composées entre 1918 et 1920 pour quatre d’entre elles, et 1923 pour la dernière, toutes en tout cas avant le grand tremblement de terre du Kantô, qui serait un tel traumatisme pour les Japonais d’alors.

Si les trois nouvelles de kaika (ki) mono figurant dans La Magicienne ont une parenté thématique marquée, elles se montrent cependant assez différentes les unes des autres. La première, « Les Poupées » (Hina 雛), qui est la plus tardive (1923), est aussi la plus touchante. Elle est narrée par une petite fille (ou, plus exactement, Akutagawa rapporte les propos d'une vieille dame se remémorant quand elle était une petite fille, durant l'ère Meiji), issue d’une bonne famille toujours plus désargentée – au point où le père décide de vendre une collection de poupées traditionnelles (dont l’histoire remonte à l’époque de Heian) à un collectionneur américain (…) tout disposé à lui payer un gros chèque. La narratrice est horrifiée par ce choix, elle qui accorde une importance sentimentale énorme à ces poupées – y attache-t-elle aussi une valeur symbolique ? Indirectement, c’est probable – d’autant que l’affaire incite à voir en chacun des autres membres de la famille des archétypes au regard de cette question : la mère est enfermée dans le passé, mais pas moins dans l’impuissance, le frère est un jeune homme fort en gueule et qui brûle volontiers les bateaux, tous les bateaux, pour ne surtout pas repartir en arrière, et le père, enfin, prétend naviguer dans un entre-deux nébuleux et comme tel probablement intenable. En définitive, nous verrons bien ce qu’il en est de l’attachement à ces poupées, symbole faussement frivole d’une culture en proie au doute quant à son identité même… C’est une nouvelle très forte, riche d’images puissantes à vrai dire – et si les membres de la famille ont quelque chose d’archétypes, dans un récit au symbolisme marqué, Akutagawa Ryûnosuke parvient pourtant à ne pas trop charger la barque, et surtout à faire que les émotions de ses personnages ressortent avec le plus grand et le plus douloureux naturel ; la voix de la petite narratrice y a sa part, indéniablement.

« Un crime moderne » (Kaika no satsujin 開花の殺人, 1918) aborde la question d’une manière bien différente, dans le fond comme dans la forme. Comme le titre le laisse entendre, cette nouvelle tient du récit policier, au travers de la confession, dans une ultime lettre, d’un crime et de son mobile – avec quelque chose d’un peu pervers, qui me renvoie, peut-être à tort, à certaines œuvres à peine un peu postérieures d’Edogawa Ranpo, les deux écrivains étant des contemporains. En revanche, le qualificatif « moderne » du titre est probablement plus ambigu que dans la nouvelle qui précède et celle qui suit (« Un mari moderne ») ; je tends à croire qu’il renvoie, au moins pour partie, à ce genre policier, avec ses figures occidentales classiques chez Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle ou encore Gaston Leroux, qui s’exportait bien, même si depuis tout récemment, dans le Japon de Taishô ? Bon, je ne sais pas… Cette « modernité » est probablement avant tout d’essence psychologique, en tout cas – éventuellement importée en même temps que le récit policier : dans cette confession, le crime compte peut-être moins que sa justification, ou plus exactement le fait que la justification initiale s’avère à terme, aux yeux mêmes du criminel, comme une imposture aux soubassements obscurs et d’essence égoïste, quand le geste fatidique avait été commis au nom de l’altruisme – et s’il faut encore chercher des équivalents parmi les écrivains japonais du temps, je suppose que c’est ici le nom de Tanizaki Junichirô qu’il faudrait avancer, un auteur qui s’était lui aussi, à l’époque, essayé et à plusieurs reprises au genre policier, avec une ambiguïté morale plus généralement caractéristique de son œuvre ; en tout cas, j’en ai l’impression… Quoi qu’il en soit, dans son registre, c’est une nouvelle sympathique, qui fonctionne bien – sans renverser pour autant.

La troisième nouvelle – et la dernière de ce « cycle » de kaika (ki) mono dans le présent recueil – s’intitule « Un mari moderne » (Kaika no otto 開花の夫, 1919) ; le titre renvoie à la précédente, et nous y croisons là encore un « vicomte Honda », le nom du destinataire (ou plus exactement d’un des destinataires) de la lettre d’aveu du « crime moderne », même si je ne suis pas certain qu’il faille à tout crin y voir un même personnage. Le ton, de toute façon, est très différent : nul aspect policier ici, mais un discours sur la modernité plus ouvert, plus explicite, au travers de ce personnage qui entend conclure un mariage d’amour (à la française, dit-on), et vit dans un univers où le Japon traditionnel n’a tout simplement plus sa place – ce qui ressort notamment de la décoration de sa résidence. Citons le texte (p. 68) : « Tout avait un parfum de nouveauté surannée, la décoration vous plongeait presque dans l’angoisse à force de faste, et si je voulais la qualifier encore, je dirais que l’ensemble faisait songer au son d’un instrument de musique désaccordé, oui, ce cabinet de travail était un reflet fidèle de l’époque. » Mais, au fond, sous couvert d’une discordance, donc, entre la tradition et la modernité, la nouvelle fait probablement autant sinon plus état de ce que le désir d’idéal ne peut conduire qu’à la déception – ceci, pour le coup, n’est peut-être pas propre à ces Japonais d’alors, avides de s’occidentaliser... La peinture (si j’ose dire…) des mœurs est remarquable, dans cette nouvelle, qui trouve donc à s’illustrer dans le mobilier et les œuvres d’art, même si la thématique prétexte du mariage d’amour ne m’a pas parlé plus que cela.

Avec la quatrième nouvelle, qui est de loin la plus longue du recueil (dans les 80 pages, contre une trentaine pour les quatre autres récits – en fait, il semblerait que ce soit une des plus longues nouvelles dans toute l’œuvre d’Akutagawa), on change assez radicalement de registre : « La Magicienne » (Yôba 妖婆, 1919) est en effet, même contemporain, un long récit fantastique qui pioche dans le folklore nippon, mais en se mettant sous le patronage explicite de Poe et de Hoffmann ; à vrai dire, le caractère contemporain de cette aventure est probablement de la première importance, et, en cela, pourrait malgré tout renvoyer au cycle kaika (ki) mono, car, tout aussi expressément, le narrateur insiste sur le fait que son étrange histoire s’est bien produite dans le Japon de Taishô, consacrant beaucoup de pages à assurer son lecteur que le surnaturel et l’inexplicable sont toujours aussi prégnants en cette époque par essence « moderne ». En ce sens, « La Magicienne » explore bien la même tension caractéristique entre Japon ancien et Japon moderne, et le fait de citer expressément des auteurs occidentaux, comme les modèles d’un récit pourtant parfaitement japonais, joue de cette même ambiguïté – et, je suppose, non sans un certain humour. Car si le récit, sur une base classique d’amours contrariées, abonde en séquences cauchemardesques, et si la magicienne du titre est un personnage effrayant, au service d’une divinité à son tour ambiguë, l’histoire cependant se montre avant tout grotesque, délibérément : on ne fait pas du tout dans le fantastique subtil, ici ! À vrai dire, et d’autant plus que, passé donc un assez long préambule, le récit se montre assez frénétique dans ce registre, il m’a à nouveau fait penser à Edogawa Ranpo – mais, bizarrement ou pas, davantage celui du récit policier Le Lézard Noir que celui d’histoires lorgnant plus ouvertement sur le fantastique. Hélas, cela a eu sur moi la même conséquence – un profond ennui… renforcé par une tendance du récit à se montrer bien trop bavard. Amateur de fantastique, et ayant particulièrement prisé certains récits d’Akutagawa dans ce registre qui lui plaisait bien, notamment dans Rashômon et autres contes, j’attendais beaucoup de cette longue nouvelle, mais, en définitive, c’est celle qui m’a le moins parlé – et même, autant le dire, celle qui m’a déçu, celle que je n’ai pas aimé… Le folklore nippon, qui a forcément quelque chose d’original pour un lecteur occidental (ou qui l’avait – mais je dois dire que certaines scènes m’ont évoqué les yôkai de Mizuki Shigeru, par exemple dans NonNonBâ), et de manière concomitante la tournure grotesque du récit, pouvaient jouer en sa faveur, mais son rythme et son débit ont pesé davantage dans la balance, hélas, et je me suis… ennuyé, oui.

Reste une dernière nouvelle, et c’est le jour et la nuit : « Automne » (Aki 秋, 1920) est un récit très délicat, très subtil, tout en notes discrètes, qui tranche on ne peut plus avec la frénésie grotesque de « La Magicienne ». Le thème central du mariage rapproche peut-être « Automne » d’ « Un mari moderne », mais en inversant les rôles, puisque c’est cette fois une femme qui sera notre personnage point de vue, si elle est elle aussi, à sa manière, éprise d’idéal – seulement, ce récit est beaucoup plus poignant, ce qui le rapproche davantage à mes yeux des « Poupées » ; et je me demande, naïvement peut-être, si ce sentiment ne tient pas à ce que ces deux nouvelles mettent au premier plan, et dans le rôle de narratrice dans la première, des femmes ? Non que je sache bien ce qu’il faudrait en déduire, concernant aussi bien l’auteur, son pays, son époque… ou mon ressenti de lecteur. Quoi qu’il en soit, nous y voyons une femme brillante, et qui avait tout notamment pour devenir un grand écrivain, se sacrifier, en n’épousant pas l’homme qu’elle aime, un écrivain lui aussi, afin de laisser sa propre sœur, follement amoureuse, l’épouser à sa place, et en épousant quant à elle un ennuyeux banquier – cette décision fatidique ayant aussi (et peut-être même surtout ?) pour conséquence de mettre un terme à ses ambitions littéraires. L’archétype de la femme qui se sacrifie est très commun dans la culture japonaise, mais cette illustration particulière touche énormément, avec cette décision peut-être imposée par cette culture, ou tout autant par le désir d’idéal, et qui en définitive ne satisfait personne. Notons aussi que cette nouvelle dépeint par moments les milieux intellectuels de Taishô, un tableau qui vaut le détour. « Automne » est une très belle nouvelle, très émouvante.

À vrai dire, c’est probablement celle que j’ai préférée dans ce recueil, avec, à l’autre bout, « Les Poupées », donc. J’ai apprécié, aussi, « Un crime moderne », dans un registre très différent. « Un mari moderne » m’a laissé davantage froid, si j’ai apprécié ses descriptions, y compris morales. « La Magicienne », je suis passé totalement à côté. Le recueil, en prenant en compte ce bémol non négligeable (avec ses 80 pages, la novella occupe presque la moitié du volume auquel elle a donné son titre), m’a plu, toutefois bien moins que La Vie d’un idiot, et incomparablement moins que Rashômon. Mais je poursuivrai certainement l’expérience, probablement avec le quatrième recueil de nouvelles d’Akutagawa qu’est Jambes de cheval. À suivre, donc…

Lien : http://nebalestuncon.over-bl..

L'art de la narration est ici porté à son sommet dans ces brefs récits où il est beaucoup question de cruauté et d'obsession. Ces histoires emportent le lecteur dans un Japon médiéval peuplé de croyances fantastiques, d'êtres dominés par leurs passions, rendant ces contes d'autant plus intemporels. Kurosawa ne s'y est pas trompé en adaptant le conte "Dans la fourré" dans son film Rashômon (?!) qui permettra de faire connaître cet auteur génial et trouble au monde entier.

L'ASIE EN TOUTES LETTRES.

Quelle délicieuse initiative que celle-ci : donner à découvrir, pour l'achat d'un guide de la merveilleuse collection de la «Bibliothèque du Voyageur», cette invite permanente au voyage, aux cultures, à la découverte de contrées et de paysages plus ou moins lointains, trois nouvelles de trois des plus grands auteurs chinois, indiens et enfin japonais du XXème siècle, dans un petit ouvrage répondant au nom, digne de Gobineau (grand orientaliste, bel écrivain voyageur loué par Nicolas Bouvier, mais épouvantable raciste et antisémite notoire par ailleurs), de «Nouvelles asiatiques».

On y rit, non sans grincer des dents, mais d'assez bon cœur avec «Inspiration» de Qian Zhongshu, première nouvelle qui fait le portrait "d'un écrivain célèbre, dont nous ignorons le nom !", tant la notoriété de cet homme fit qu'il était devenu, pour tous "l'Auteur" sans même à s'inquiéter de retenir son patronyme, lequel, ne recevant pas le Prix Nobel pourtant très largement mérité selon ses admirateurs et lui-même (pour la raison que les vieilles badernes de Stockholm ne peuvent lire leurs futurs lauréats que dans des langues européennes de premier plan, et que la traduction de notre impétrant fut passablement loupée), meurt, se retrouve en enfer - un Enfer bien moins terrible que ce qu'on imagine, puisque la vie sur terre en a pris tous les attributs ! - et se retrouve jugé par... ses propres créatures de papier qui lui reprochent de ne les avoir qu'esquissés, rendant leur existence d'outre-monde parfaitement insupportable, monstrueuse !

Un réquisitoire terrible et d'un cynisme assumé contre les écrivains se prenant pour plus qu'ils ne sont réellement...

La seconde nouvelle est de l'indien - et prix Nobel (sic !) - Rabindranath Tagore, aujourd'hui un peu oublié aujourd'hui mais qui connu son heure de gloire internationale dans la première moitié du XXème siècle et même un peu au-delà (avec le "revival" hippie). Il y est question ici d'un vieil homme très riche, un zemindar (une sorte d'équivalent hindou des fermiers-généraux de la fin de l'ancien régime), décidant de se consacrer pleinement à ses affaires spirituelles et qui abandonne pour cette raison ses affaires temporelles à son fils, un être froid, calculateur, rusé, certes dans ses droits quant à sa rigoureuse application de la Loi, mais sans aucune espèce d'état d'âme ni de compassion à l'égard des individus qui vivaient jusque-là sous la conciliante et généreuse administration de son père.

Un seul de ses administrés lui résiste mais lorsque son père apprend que son fils est en train d'acculer cet homme et sa vieille mère à la ruine, celui-ci sort de son temple et de sa retraite pour admonester son héritier et lui intimer l'ordre de rendre toutes ses possessions à cet homme... Un témoin de cette scène fait son enquête et comprend, à partir de ses conclusions, comme les êtres humains peuvent pratiquer une certaine forme de sainteté bien qu'en réalité ce sont, tout au long de leur existence, de parfaits tartufes.

L'ultime nouvelle proposée ici est, sans le moindre doute, la plus profonde, la mieux composée - presque à la manière d'un roman très ramassé, séparé par de courts chapitres -, la plus complexe. On la doit au très grand écrivain japonais (assez méconnu chez nous), Ryunosuke Akutagawa, qui a donné son nom, de manière posthume et parfaitement involontaire, au prix littéraire nippon le plus prestigieux de l'archipel. Celle-ci s'intitule «Engrenage» et elle conte, par des raccourcis saisissant ainsi qu'un sens dramatique implacable au travers d'une écriture précise, presque froide, toujours parfaitement juste, l'engrenage impitoyable de la folie qui atteint, pas après pas, le narrateur du texte qui, double jeu abyssal, semble n'être autre que l'auteur lui-même. Se référant, entre autres, à deux immenses prédécesseurs et, si l'on peut dire, experts en matière de folie, d'hallucinations diverses, de malaises existentiels, à savoir au suédois August Strinberg et à son Inferno (qu'il ne cite jamais directement mais on comprend très bien la référence) ainsi qu'à, peut-être, notre plus grand nouvelliste, le normand Guy de Maupassant (identiquement le Horla n'est jamais explicitement mentionné, mais on saisit très vite la parenté), Akutagawa nous entraîne avec un art consommé du rythme vers les rivages mouvants et flous qui se situent entre fantastique assumé (fantômes, vêtements qui apparaissent et disparaissent sans raison, coïncidences impossibles, etc) et avancée inexorable vers cet autre état de la conscience que nous définissons tellement rapidement sous ce vocable facile de folie.

Cette nouvelle prend un sens encore plus singulier et tragique lorsque l'on sait que, publiée à titre posthume, celle-ci décrit probablement cette angoisse terrible d'un écrivain qui se suicidera de crainte d'être atteint du même mal que celui qui emporta, dans la fleur de l'âge, sa propre mère !

Une nouvelle forte et dérangeante tout à la fois, qui mérite à elle seule l'intérêt que l'on peut porter à ce trop bref recueil.

L'ouvrage n'a, finalement, qu'un seul véritable défaut : dans la mesure où il était offert pour l'achat d'un autre ouvrage, il n'est pas commercialisé - je remercie au passage cette excellente librairie du centre de St Denis (93) mais dont j'ai aujourd'hui oublié le nom, et qui cédait nombre de ces ouvrages gratuits pour l'achat de n'importe quel autre livre ! Il m'aura fallu bien du temps pour le dévorer (il date de 2012 et je n'ai dû me le procurer qu'en 2014), mais comme le veut l'adage : mieux vaut tard que jamais !

Quelle délicieuse initiative que celle-ci : donner à découvrir, pour l'achat d'un guide de la merveilleuse collection de la «Bibliothèque du Voyageur», cette invite permanente au voyage, aux cultures, à la découverte de contrées et de paysages plus ou moins lointains, trois nouvelles de trois des plus grands auteurs chinois, indiens et enfin japonais du XXème siècle, dans un petit ouvrage répondant au nom, digne de Gobineau (grand orientaliste, bel écrivain voyageur loué par Nicolas Bouvier, mais épouvantable raciste et antisémite notoire par ailleurs), de «Nouvelles asiatiques».

On y rit, non sans grincer des dents, mais d'assez bon cœur avec «Inspiration» de Qian Zhongshu, première nouvelle qui fait le portrait "d'un écrivain célèbre, dont nous ignorons le nom !", tant la notoriété de cet homme fit qu'il était devenu, pour tous "l'Auteur" sans même à s'inquiéter de retenir son patronyme, lequel, ne recevant pas le Prix Nobel pourtant très largement mérité selon ses admirateurs et lui-même (pour la raison que les vieilles badernes de Stockholm ne peuvent lire leurs futurs lauréats que dans des langues européennes de premier plan, et que la traduction de notre impétrant fut passablement loupée), meurt, se retrouve en enfer - un Enfer bien moins terrible que ce qu'on imagine, puisque la vie sur terre en a pris tous les attributs ! - et se retrouve jugé par... ses propres créatures de papier qui lui reprochent de ne les avoir qu'esquissés, rendant leur existence d'outre-monde parfaitement insupportable, monstrueuse !

Un réquisitoire terrible et d'un cynisme assumé contre les écrivains se prenant pour plus qu'ils ne sont réellement...

La seconde nouvelle est de l'indien - et prix Nobel (sic !) - Rabindranath Tagore, aujourd'hui un peu oublié aujourd'hui mais qui connu son heure de gloire internationale dans la première moitié du XXème siècle et même un peu au-delà (avec le "revival" hippie). Il y est question ici d'un vieil homme très riche, un zemindar (une sorte d'équivalent hindou des fermiers-généraux de la fin de l'ancien régime), décidant de se consacrer pleinement à ses affaires spirituelles et qui abandonne pour cette raison ses affaires temporelles à son fils, un être froid, calculateur, rusé, certes dans ses droits quant à sa rigoureuse application de la Loi, mais sans aucune espèce d'état d'âme ni de compassion à l'égard des individus qui vivaient jusque-là sous la conciliante et généreuse administration de son père.

Un seul de ses administrés lui résiste mais lorsque son père apprend que son fils est en train d'acculer cet homme et sa vieille mère à la ruine, celui-ci sort de son temple et de sa retraite pour admonester son héritier et lui intimer l'ordre de rendre toutes ses possessions à cet homme... Un témoin de cette scène fait son enquête et comprend, à partir de ses conclusions, comme les êtres humains peuvent pratiquer une certaine forme de sainteté bien qu'en réalité ce sont, tout au long de leur existence, de parfaits tartufes.

L'ultime nouvelle proposée ici est, sans le moindre doute, la plus profonde, la mieux composée - presque à la manière d'un roman très ramassé, séparé par de courts chapitres -, la plus complexe. On la doit au très grand écrivain japonais (assez méconnu chez nous), Ryunosuke Akutagawa, qui a donné son nom, de manière posthume et parfaitement involontaire, au prix littéraire nippon le plus prestigieux de l'archipel. Celle-ci s'intitule «Engrenage» et elle conte, par des raccourcis saisissant ainsi qu'un sens dramatique implacable au travers d'une écriture précise, presque froide, toujours parfaitement juste, l'engrenage impitoyable de la folie qui atteint, pas après pas, le narrateur du texte qui, double jeu abyssal, semble n'être autre que l'auteur lui-même. Se référant, entre autres, à deux immenses prédécesseurs et, si l'on peut dire, experts en matière de folie, d'hallucinations diverses, de malaises existentiels, à savoir au suédois August Strinberg et à son Inferno (qu'il ne cite jamais directement mais on comprend très bien la référence) ainsi qu'à, peut-être, notre plus grand nouvelliste, le normand Guy de Maupassant (identiquement le Horla n'est jamais explicitement mentionné, mais on saisit très vite la parenté), Akutagawa nous entraîne avec un art consommé du rythme vers les rivages mouvants et flous qui se situent entre fantastique assumé (fantômes, vêtements qui apparaissent et disparaissent sans raison, coïncidences impossibles, etc) et avancée inexorable vers cet autre état de la conscience que nous définissons tellement rapidement sous ce vocable facile de folie.

Cette nouvelle prend un sens encore plus singulier et tragique lorsque l'on sait que, publiée à titre posthume, celle-ci décrit probablement cette angoisse terrible d'un écrivain qui se suicidera de crainte d'être atteint du même mal que celui qui emporta, dans la fleur de l'âge, sa propre mère !

Une nouvelle forte et dérangeante tout à la fois, qui mérite à elle seule l'intérêt que l'on peut porter à ce trop bref recueil.

L'ouvrage n'a, finalement, qu'un seul véritable défaut : dans la mesure où il était offert pour l'achat d'un autre ouvrage, il n'est pas commercialisé - je remercie au passage cette excellente librairie du centre de St Denis (93) mais dont j'ai aujourd'hui oublié le nom, et qui cédait nombre de ces ouvrages gratuits pour l'achat de n'importe quel autre livre ! Il m'aura fallu bien du temps pour le dévorer (il date de 2012 et je n'ai dû me le procurer qu'en 2014), mais comme le veut l'adage : mieux vaut tard que jamais !

-Après une succession de guerres, cyclones, incendies et séismes, Kyoto connaît une période de grande misère. Réfugié sous la porte Rashô, un homme regarde la pluie. Derrière la porte, un charnier. Doit-il abandonner tout honneur et piller les cadavres ? Comme le fait justement la vieille femme qu'il rencontre à l'étage, une pauvresse qui arrache les cheveux d'une défunte pour en faire une perruque.

-Le riche seigneur de Horikawa commande un paravent à l'un de ses peintres préférés. Le Paravent des figures infernales va hanter le peintre Yoshihidé. Cet homme vil, avare, mesquin, détesté de tous, ne peut reproduire que des scènes qu'il a vues de ses yeux, alors quand il s'agit de représenter l'enfer...Sa passion créatrice va le conduire au pire, sous le regard impitoyable de son seigneur.

-Dans le fourré, un mort a été découvert. Le policier chargé de l'enquête reçoit les témoignages, parfois contradictoires, de tous les protagonistes de l'affaire, et même celui de l'esprit de la victime.

-Parmi les gens qui servent le Régent Fujiwara Mototsune, un officier de cinquième rang est moqué de tous, de ses collègues jusqu'aux enfants des rues. Son gros nez rouge, ses vêtements décolorés par le temps et la misère, son caractère timide en font un objet de sarcasmes permanents. Le pauvre hère vivote, solitaire, en caressant un unique rêve, celui de se rassasier un jour d'un bon gruau d'ignames, ce mets délicat, réservé aux fêtes, qu'il a déjà goûté sans pouvoir s'en repaître. Ayant eu vent de l'affaire, un seigneur l'entraîne dans un périlleux voyage hivernal jusqu'au cœur de l'abondance. Mais que cache cette générosité inespérée ?

Quatre contes très différents mais baignés par la même ambiance étrange et sombre. Le mal, la violence, la cruauté y sont très présents, sous la forme d'esprits vengeurs, de tentations, de représentations de l'enfer ou de comportements manipulateurs. Nulle rédemption, nulle pitié, nulle douceur dans l'univers d'Akutagawa. L'écriture est précise, ciselée, foisonnante mais malheureusement, le format court des contes laisse un peu sur sa faim...C'est pourtant une bonne introduction à l'oeuvre de cet auteur majeur au Japon, qui s'inspirait aussi bien des grands classiques japonais et chinois que de la culture occidentale.

-Le riche seigneur de Horikawa commande un paravent à l'un de ses peintres préférés. Le Paravent des figures infernales va hanter le peintre Yoshihidé. Cet homme vil, avare, mesquin, détesté de tous, ne peut reproduire que des scènes qu'il a vues de ses yeux, alors quand il s'agit de représenter l'enfer...Sa passion créatrice va le conduire au pire, sous le regard impitoyable de son seigneur.

-Dans le fourré, un mort a été découvert. Le policier chargé de l'enquête reçoit les témoignages, parfois contradictoires, de tous les protagonistes de l'affaire, et même celui de l'esprit de la victime.

-Parmi les gens qui servent le Régent Fujiwara Mototsune, un officier de cinquième rang est moqué de tous, de ses collègues jusqu'aux enfants des rues. Son gros nez rouge, ses vêtements décolorés par le temps et la misère, son caractère timide en font un objet de sarcasmes permanents. Le pauvre hère vivote, solitaire, en caressant un unique rêve, celui de se rassasier un jour d'un bon gruau d'ignames, ce mets délicat, réservé aux fêtes, qu'il a déjà goûté sans pouvoir s'en repaître. Ayant eu vent de l'affaire, un seigneur l'entraîne dans un périlleux voyage hivernal jusqu'au cœur de l'abondance. Mais que cache cette générosité inespérée ?

Quatre contes très différents mais baignés par la même ambiance étrange et sombre. Le mal, la violence, la cruauté y sont très présents, sous la forme d'esprits vengeurs, de tentations, de représentations de l'enfer ou de comportements manipulateurs. Nulle rédemption, nulle pitié, nulle douceur dans l'univers d'Akutagawa. L'écriture est précise, ciselée, foisonnante mais malheureusement, le format court des contes laisse un peu sur sa faim...C'est pourtant une bonne introduction à l'oeuvre de cet auteur majeur au Japon, qui s'inspirait aussi bien des grands classiques japonais et chinois que de la culture occidentale.

J’ai lu ce livre alors que j’étais en pleine « période japonaise ». Et j’avais notamment un intérêt particulièrement marqué pour deux aspects de la question : comment les auteurs japonais vivaient-ils le déchirement de leur société, tiraillée entre sa culture et son histoire et une ouverture revendiquée vers la culture européenne – on sait que Mishima en avait fait un cheval de bataille, donnant à son suicide rituel (seppuku) le sens d’une protestation contre l’envahissement de la culture japonaise par les mœurs occidentales -, d’une part, et en quoi la littérature japonaise repose-t-elle sur un travail stylistique particulier.

Après Mishima – Le pavillon d’or -, par filiation, j’ai commencé à lire Yasunari Kawabata. Tristesse et beauté, Les belles endormies, Pays de neige. Incroyablement peu connu en France pour un prix Nobel de littérature – le premier japonais a avoir reçu ce prix -, considéré comme un écrivain majeur du XXe siècle, il était d’autant plus attirant pour moi. Pouvoir, au détour d’une phrase, citer un auteur japonais peu connu, quel infini bonheur, non ? Bon, certes, cela a été partiellement gâché lorsque Les belles endormies est devenu un film (Sleeping beauty, 2011), mais l’échec relatif du film et son peu de spectateurs fait que c’est encore jouable…

Avec Tristesse et beauté, la question du style était sur la table. Alors quand j’ai découvert un troisième auteur japonais de la même mouvance mais dont toute l’œuvre tournait autour de la question du style, je ne pouvais plus y échapper. En effet, comme le dit Roger Bozzetto dans « Littérature et cinéma fantastiques au Japon » (La revue des ressources, 2008), Ryunosuke Akutagawa propose, dans Rashômon et autres contes « des textes originaux, [qui] se réfèrent à d’anciens contes recueillis dans le Konjaku monogatari (XII°siècle). [Il reprend] sous des angles neufs et dans un style littéraire moderne les thèmes des anciens contes. [Il répète, à sa manière,] ce que Pu Song Lin au XVIII° siècle avait fait pour les contes chinois de la dynastie des Han, à savoir transposer dans la prose littéraire de son époque les images et les récits venus du folklore ».

C’est à cette occasion que j’ai découvert cet exercice à ma connaissance propre à la littérature japonaise de reprendre des textes de recueils anciens, de les réécrire, avec un objectif qui, s’il est simple à exprimer, est d’une insondable complexité dans les faits : réécrire des « contes » – la définition ici n’est pas celle que nous acceptons habituellement dans la littérature européenne -, en faisant en sorte à la fois – et c’est bien là toute la difficulté – qu’ils conservent le style propre à leur version originale tout en leur donnant un style propre à celui qui les réécrit. Autrement dit, objectif schizophrène, que chaque conte, extrait d’un recueil différent, conserve sa spécificité (un peu du style de son auteur d’origine), tout en faisant en sorte de donner néanmoins une uniformité de style – celui de l’auteur qui mène l’exercice – à ces récits. Une uniformisation qui conserve la typicité, en quelque sorte ! Ou la quadrature du cercle !

C’est à la fois fascinant, et parfois presque trop. Il faut alors se laisser aller à replonger dans l’ambiance, se laisser porter par le texte. L’ambiance est sombre, voire macabre. Faut-il y voir une trace de la mauvaise santé de l’auteur ? Souffrant du cœur, de l’estomac, des intestins, sujet à des hallucinations et à une neurasthénie tenace, il se suicide à l’âge de 35 ans, en laissant pour seul message « vague inquiétude ». Deux de ses nouvelles, Dans le fourré et Rashômon, justement, ont inspiré à Akira Kurosawa son Rashômon…

Bon, avouons le : je l’ai lu, mais je n’y reviendrai sans doute pas. Ce n’est évidemment pas le livre que je recommande à ceux qui voudraient faire une première incursion du côté de la littérature japonaise. Mais il n’y a pas que les block-busters, il n’y a pas que les page-turners…

Lien : https://ogrimoire.wordpress...

Après Mishima – Le pavillon d’or -, par filiation, j’ai commencé à lire Yasunari Kawabata. Tristesse et beauté, Les belles endormies, Pays de neige. Incroyablement peu connu en France pour un prix Nobel de littérature – le premier japonais a avoir reçu ce prix -, considéré comme un écrivain majeur du XXe siècle, il était d’autant plus attirant pour moi. Pouvoir, au détour d’une phrase, citer un auteur japonais peu connu, quel infini bonheur, non ? Bon, certes, cela a été partiellement gâché lorsque Les belles endormies est devenu un film (Sleeping beauty, 2011), mais l’échec relatif du film et son peu de spectateurs fait que c’est encore jouable…

Avec Tristesse et beauté, la question du style était sur la table. Alors quand j’ai découvert un troisième auteur japonais de la même mouvance mais dont toute l’œuvre tournait autour de la question du style, je ne pouvais plus y échapper. En effet, comme le dit Roger Bozzetto dans « Littérature et cinéma fantastiques au Japon » (La revue des ressources, 2008), Ryunosuke Akutagawa propose, dans Rashômon et autres contes « des textes originaux, [qui] se réfèrent à d’anciens contes recueillis dans le Konjaku monogatari (XII°siècle). [Il reprend] sous des angles neufs et dans un style littéraire moderne les thèmes des anciens contes. [Il répète, à sa manière,] ce que Pu Song Lin au XVIII° siècle avait fait pour les contes chinois de la dynastie des Han, à savoir transposer dans la prose littéraire de son époque les images et les récits venus du folklore ».

C’est à cette occasion que j’ai découvert cet exercice à ma connaissance propre à la littérature japonaise de reprendre des textes de recueils anciens, de les réécrire, avec un objectif qui, s’il est simple à exprimer, est d’une insondable complexité dans les faits : réécrire des « contes » – la définition ici n’est pas celle que nous acceptons habituellement dans la littérature européenne -, en faisant en sorte à la fois – et c’est bien là toute la difficulté – qu’ils conservent le style propre à leur version originale tout en leur donnant un style propre à celui qui les réécrit. Autrement dit, objectif schizophrène, que chaque conte, extrait d’un recueil différent, conserve sa spécificité (un peu du style de son auteur d’origine), tout en faisant en sorte de donner néanmoins une uniformité de style – celui de l’auteur qui mène l’exercice – à ces récits. Une uniformisation qui conserve la typicité, en quelque sorte ! Ou la quadrature du cercle !

C’est à la fois fascinant, et parfois presque trop. Il faut alors se laisser aller à replonger dans l’ambiance, se laisser porter par le texte. L’ambiance est sombre, voire macabre. Faut-il y voir une trace de la mauvaise santé de l’auteur ? Souffrant du cœur, de l’estomac, des intestins, sujet à des hallucinations et à une neurasthénie tenace, il se suicide à l’âge de 35 ans, en laissant pour seul message « vague inquiétude ». Deux de ses nouvelles, Dans le fourré et Rashômon, justement, ont inspiré à Akira Kurosawa son Rashômon…

Bon, avouons le : je l’ai lu, mais je n’y reviendrai sans doute pas. Ce n’est évidemment pas le livre que je recommande à ceux qui voudraient faire une première incursion du côté de la littérature japonaise. Mais il n’y a pas que les block-busters, il n’y a pas que les page-turners…

Lien : https://ogrimoire.wordpress...

(EN)VERS LE JAPON MODERNE.

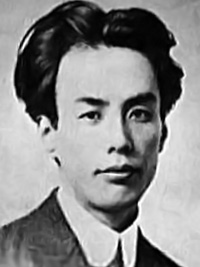

C'est peu de dire que Ryûnosuke Akutagawa est un auteur japonais méconnu en France. Sans doute est-ce lié à ce qu'il fut essentiellement créateur de nouvelles, de poésie et de textes critiques, autant de genres littéraires plutôt modestement prisés du public hexagonal, et si l'on compte environ deux cent de ces œuvres, celles-ci seront par ailleurs écrites en à peine plus d'une dizaine d'années, Ryûnosuke Akutagawa s'étant suicidé à l'âge de trente-cinq ans. Souffrant en effet d'hallucinations, à l'instar de sa mère décédée en 1902 et morte en pleine folie à quarante-deux ans, il préféra mettre fin à ses jours, encore parfaitement lucide... Génie relativement précoce - il n'avait encore que vingt-trois ans lorsque sa première nouvelle, Le Nez, fut remarqué par l'immense Natsume Soseki qui encouragera vivement le jeune écrivain à poursuivre dans cette voie. Esprit ouvert à d'autres cultures que la sienne - il connaissait fort bien la culture chinoise de même que la littérature occidentale de son temps -, intellectuel à l'esprit fin et pénétrant, Ryûnosuke Akutagawa a marqué de son emprunte la littérature japonaise, son nom demeurant par ailleurs célèbre puisqu'en 1935, huit ans après sa disparition, l'un de ses proches donnera son nom en hommage à ce qui deviendra très vite le prix littéraire le plus célèbre du Pays du Soleil Levant, plus ou moins l'équivalent de notre Prix Goncourt.

Les cinq nouvelles proposées ici par les éditions Philippe Picquier, dont on connait le long et passionnant travail de défrichage des littératures extrêmes-orientales, ne sont qu'un avant-goût de celles écrites par Akutagawa, celles proposées ici étant extraites de différents cycles de l'auteur.

Ainsi, les trois premières sont-elles issues d'un cycle nommé «kaika (ki) mono», littéralement "histoires du temps de la modernisation" dont la première, «les poupées» est, sans nul doute la plus saisissante, la plus troublante et douce-amère des trois textes de cette série. Il y est question d'une famille souffrant directement du changement de société lié à la diffusion de la modernisation, voulue sous l'ère Meiji, et dont l'appauvrissement régulier oblige peu à peu le père de famille à vendre tous les trésors - fussent-ils symboliques - de sa lignée. Ainsi en est-il de ces poupées traditionnelles représentant l'Empereur, son épouse et sa cour, au milieu de leur décorum de bois, qu'un intermédiaire de leur connaissance a trouvé moyen de leur vendre à bon prix auprès d'un collectionneur américain (déjà !). Cette histoire, c'est à travers le regard de la cadette que nous la découvrons - c'est à elle qu'avaient été confiées les poupées - et si l'auteur nous fait comprendre la profonde tristesse que la jeune fille peut éprouver à devoir se séparer, presque sans mot dire et sans être autorisée à le pouvoir faire, de ses beaux jouets anciens, la fillette nous permet de comprendre les sentiments plus que divers des autres membres de la famille corrélativement à cette séparation d'une collection hautement symbolique d'objets quasi sacrés. Le fils aîné fait part de sa morgue et de tout son dégoût à l'égard d'objets surgit d'un passé à oublier d'urgence ; la mère n'en finit pas de regretter déjà cette séparation de biens précieux qui la reliait aux valeurs d'un régime en passe d'être définitivement aboli ; quant au père, il tâche de se maintenir dans un entre deux compliqué et instable, ni intensément passéiste ni totalement engagé dans la modernité du moment. L'ensemble est rédigé sur un mode réaliste d'une grande délicatesse contextuelle dans lequel l'auteur exprime les différents points de vue par l'entremise, dans cette première nouvelle, de cette jeune fille ou, dans le cas de «Un crime moderne» et de «un mari moderne», par le principal protagoniste de la narration. Chaque fois, cependant, l'on comprend le point de vue de Ryûnosuke Akutagawa qui, s'il n'est pas de ce passéisme intolérant et stérile, n'en éprouve pas moins une certaine nostalgie douce à l'égard de tout ce que la modernité semble devoir obstinément mettre à bas et détruire, sans commisération aucune à l'égard de ce que ce même passé pouvait avoir de beau, d'équilibré, d'éprouvé. Alors, Ryûnosuke Akutagawa se moque doucement, avec une sensibilité affirmée, beaucoup d'intelligence et d'élégance ainsi qu'une profonde culture (dont il faut rappeler ici qu'elle était en partie tournée vers les auteurs occidentaux de l'époque, nombres de nos auteurs y étant même nommément cités) des travers grands ou petits de ces modernistes effrénés mais confrontés à cette civilisation multi-millénaire tout autant qu'à leurs propres incohérences.

La nouvelle qui donne son nom à l'ensemble du recueil, «La magicienne» est d'un tout autre genre. Scindée en plusieurs brefs chapitres, à la manière d'une "novella", celle-ci présente une autre facette de l'auteur, à mi-chemin entre tradition mystique japonaise et culture magique chinoise. On y découvre l'importance, dans ce Japon pourtant en pleine mutation, des vieilles croyances, des êtres possédants des dons plus ou moins néfastes ou bénéfiques, interférant par les biais de la magie sur l'amourette que vivent deux jeunes gens, la jeune fille n'étant autre que la nièce de cette méchante sorcière ! Un texte placé par l'auteur sous les auspices de Poe, même si, avouons-le, nous en sommes très loin, tant y est prégnante la culture extrême-orientale. Seule la conclusion aux faux airs de relativisme scientifique peut nous faire penser à l'auteur de La chute de la maison Usher ou de Le corbeau.

L'ultime texte, «Automne», est d'une sensibilité extrême qui, bien que d'un réalisme saisissant, pourrait se placer dans la lignée de certains symbolistes français ou, par certains aspects, d'un Francis Jammes tant est nostalgique, d'une douceur spleenétique et empli de références ce texte. On notera, entre autres éléments, la citation d'un aphorisme de Remy de Gourmont, écrivain français aujourd'hui trop oublié mais qui fut un phare auprès d'un grand nombre d'écrivain de son temps. La finesse psychologique de cette nouvelle le partage avec la rudesse de ce destin de femme qui, par obligation envers sa cadette, abandonne l'idée d'épouser l'homme avec lequel elle pourrait être heureuse - mais qu'elle apprécie plus comme un compagnon et un pair que comme un amant -, sa jeune sœur en étant éperdument amoureuse. L'ensemble se joue dans un cercle d'intellectuels de ce début XXème, dans lequel la femme n'a guère d'autre liberté que le choix de son époux (lequel s'avérera désastreux en terme de destinée pour cette femme brillante promise jusque-là à un bel avenir d'écrivain).

«Une vague inquiétude» laissera cet auteur fin, mélancolique, ombrageux comme ultime message à l'heure de la mort qu'il se sera choisi. C'est aussi le sentiment calmement pénétrant qui saisit le lecteur tout au long de ces cinq textes à l'amertume sans violence ni désespoir acerbe, se jouant souvent de notre regard par le biais d'une doucereuse ironie, l'ensemble étant servit par un style sobre et précis - qui en devient poétique alors même que l'écrivain semble fuir tout effet de manche facile, toute "japonaiserie" tellement attendue, et sans jamais donner dans l'imitation abusive des auteurs occidentaux qu'il appréciait - Anatole France, Mérimée, Baudelaire et bien d'autres - faisant sombrer peu à peu le lecteur dans le tragique aussi profond qu'il parait de prime abord impavide. Avec ces nouvelles qui vous environnent longtemps, Ryûnosuke Akutagawa au destin si tragique est à la fois l'envers et l'endroit de ce monde japonais en pleine rupture de ban d'avec lui-même et dont on sait comme cette modernisation tout azimut à marche parfois forcée ne se fera pas que pour le bonheur des peuples... Par ses touches pour ainsi dire impressionnistes, Ryûnosuke Akutagawa l'avait, dans une certaine mesure, pressenti... jusqu'à la folie et à la mort.

C'est peu de dire que Ryûnosuke Akutagawa est un auteur japonais méconnu en France. Sans doute est-ce lié à ce qu'il fut essentiellement créateur de nouvelles, de poésie et de textes critiques, autant de genres littéraires plutôt modestement prisés du public hexagonal, et si l'on compte environ deux cent de ces œuvres, celles-ci seront par ailleurs écrites en à peine plus d'une dizaine d'années, Ryûnosuke Akutagawa s'étant suicidé à l'âge de trente-cinq ans. Souffrant en effet d'hallucinations, à l'instar de sa mère décédée en 1902 et morte en pleine folie à quarante-deux ans, il préféra mettre fin à ses jours, encore parfaitement lucide... Génie relativement précoce - il n'avait encore que vingt-trois ans lorsque sa première nouvelle, Le Nez, fut remarqué par l'immense Natsume Soseki qui encouragera vivement le jeune écrivain à poursuivre dans cette voie. Esprit ouvert à d'autres cultures que la sienne - il connaissait fort bien la culture chinoise de même que la littérature occidentale de son temps -, intellectuel à l'esprit fin et pénétrant, Ryûnosuke Akutagawa a marqué de son emprunte la littérature japonaise, son nom demeurant par ailleurs célèbre puisqu'en 1935, huit ans après sa disparition, l'un de ses proches donnera son nom en hommage à ce qui deviendra très vite le prix littéraire le plus célèbre du Pays du Soleil Levant, plus ou moins l'équivalent de notre Prix Goncourt.

Les cinq nouvelles proposées ici par les éditions Philippe Picquier, dont on connait le long et passionnant travail de défrichage des littératures extrêmes-orientales, ne sont qu'un avant-goût de celles écrites par Akutagawa, celles proposées ici étant extraites de différents cycles de l'auteur.

Ainsi, les trois premières sont-elles issues d'un cycle nommé «kaika (ki) mono», littéralement "histoires du temps de la modernisation" dont la première, «les poupées» est, sans nul doute la plus saisissante, la plus troublante et douce-amère des trois textes de cette série. Il y est question d'une famille souffrant directement du changement de société lié à la diffusion de la modernisation, voulue sous l'ère Meiji, et dont l'appauvrissement régulier oblige peu à peu le père de famille à vendre tous les trésors - fussent-ils symboliques - de sa lignée. Ainsi en est-il de ces poupées traditionnelles représentant l'Empereur, son épouse et sa cour, au milieu de leur décorum de bois, qu'un intermédiaire de leur connaissance a trouvé moyen de leur vendre à bon prix auprès d'un collectionneur américain (déjà !). Cette histoire, c'est à travers le regard de la cadette que nous la découvrons - c'est à elle qu'avaient été confiées les poupées - et si l'auteur nous fait comprendre la profonde tristesse que la jeune fille peut éprouver à devoir se séparer, presque sans mot dire et sans être autorisée à le pouvoir faire, de ses beaux jouets anciens, la fillette nous permet de comprendre les sentiments plus que divers des autres membres de la famille corrélativement à cette séparation d'une collection hautement symbolique d'objets quasi sacrés. Le fils aîné fait part de sa morgue et de tout son dégoût à l'égard d'objets surgit d'un passé à oublier d'urgence ; la mère n'en finit pas de regretter déjà cette séparation de biens précieux qui la reliait aux valeurs d'un régime en passe d'être définitivement aboli ; quant au père, il tâche de se maintenir dans un entre deux compliqué et instable, ni intensément passéiste ni totalement engagé dans la modernité du moment. L'ensemble est rédigé sur un mode réaliste d'une grande délicatesse contextuelle dans lequel l'auteur exprime les différents points de vue par l'entremise, dans cette première nouvelle, de cette jeune fille ou, dans le cas de «Un crime moderne» et de «un mari moderne», par le principal protagoniste de la narration. Chaque fois, cependant, l'on comprend le point de vue de Ryûnosuke Akutagawa qui, s'il n'est pas de ce passéisme intolérant et stérile, n'en éprouve pas moins une certaine nostalgie douce à l'égard de tout ce que la modernité semble devoir obstinément mettre à bas et détruire, sans commisération aucune à l'égard de ce que ce même passé pouvait avoir de beau, d'équilibré, d'éprouvé. Alors, Ryûnosuke Akutagawa se moque doucement, avec une sensibilité affirmée, beaucoup d'intelligence et d'élégance ainsi qu'une profonde culture (dont il faut rappeler ici qu'elle était en partie tournée vers les auteurs occidentaux de l'époque, nombres de nos auteurs y étant même nommément cités) des travers grands ou petits de ces modernistes effrénés mais confrontés à cette civilisation multi-millénaire tout autant qu'à leurs propres incohérences.

La nouvelle qui donne son nom à l'ensemble du recueil, «La magicienne» est d'un tout autre genre. Scindée en plusieurs brefs chapitres, à la manière d'une "novella", celle-ci présente une autre facette de l'auteur, à mi-chemin entre tradition mystique japonaise et culture magique chinoise. On y découvre l'importance, dans ce Japon pourtant en pleine mutation, des vieilles croyances, des êtres possédants des dons plus ou moins néfastes ou bénéfiques, interférant par les biais de la magie sur l'amourette que vivent deux jeunes gens, la jeune fille n'étant autre que la nièce de cette méchante sorcière ! Un texte placé par l'auteur sous les auspices de Poe, même si, avouons-le, nous en sommes très loin, tant y est prégnante la culture extrême-orientale. Seule la conclusion aux faux airs de relativisme scientifique peut nous faire penser à l'auteur de La chute de la maison Usher ou de Le corbeau.

L'ultime texte, «Automne», est d'une sensibilité extrême qui, bien que d'un réalisme saisissant, pourrait se placer dans la lignée de certains symbolistes français ou, par certains aspects, d'un Francis Jammes tant est nostalgique, d'une douceur spleenétique et empli de références ce texte. On notera, entre autres éléments, la citation d'un aphorisme de Remy de Gourmont, écrivain français aujourd'hui trop oublié mais qui fut un phare auprès d'un grand nombre d'écrivain de son temps. La finesse psychologique de cette nouvelle le partage avec la rudesse de ce destin de femme qui, par obligation envers sa cadette, abandonne l'idée d'épouser l'homme avec lequel elle pourrait être heureuse - mais qu'elle apprécie plus comme un compagnon et un pair que comme un amant -, sa jeune sœur en étant éperdument amoureuse. L'ensemble se joue dans un cercle d'intellectuels de ce début XXème, dans lequel la femme n'a guère d'autre liberté que le choix de son époux (lequel s'avérera désastreux en terme de destinée pour cette femme brillante promise jusque-là à un bel avenir d'écrivain).

«Une vague inquiétude» laissera cet auteur fin, mélancolique, ombrageux comme ultime message à l'heure de la mort qu'il se sera choisi. C'est aussi le sentiment calmement pénétrant qui saisit le lecteur tout au long de ces cinq textes à l'amertume sans violence ni désespoir acerbe, se jouant souvent de notre regard par le biais d'une doucereuse ironie, l'ensemble étant servit par un style sobre et précis - qui en devient poétique alors même que l'écrivain semble fuir tout effet de manche facile, toute "japonaiserie" tellement attendue, et sans jamais donner dans l'imitation abusive des auteurs occidentaux qu'il appréciait - Anatole France, Mérimée, Baudelaire et bien d'autres - faisant sombrer peu à peu le lecteur dans le tragique aussi profond qu'il parait de prime abord impavide. Avec ces nouvelles qui vous environnent longtemps, Ryûnosuke Akutagawa au destin si tragique est à la fois l'envers et l'endroit de ce monde japonais en pleine rupture de ban d'avec lui-même et dont on sait comme cette modernisation tout azimut à marche parfois forcée ne se fera pas que pour le bonheur des peuples... Par ses touches pour ainsi dire impressionnistes, Ryûnosuke Akutagawa l'avait, dans une certaine mesure, pressenti... jusqu'à la folie et à la mort.

Etoiles Notabénistes : ******

Hina

Traduction : Elisabeth Suetsugu

ISBN : non usité à l'époque - cette nouvelle est antérieure au 1er septembre 1923 - mais 978280970397 pour "La Magicienne", chez Picquier Poche, dont est extrait ce texte.

Charles Trénet a jadis composé une chanson tout simplement intitulée "Une Noix" et dans laquelle le poète s'interrogeait sur ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur d'une noix ... De strophe en strophe, il nous présentait un petit monde qu'on avait à peine le temps d'apercevoir avant de croquer la noix et alors, adieu, les découvertes ... Eh ! bien, dans le contexte actuel, après avoir lu et relu "Les Poupées" d'Akutagawa, j'ai eu du mal à me tirer de la tête cette chanson et tout ce qu'elle symbolise.

La "noix" d'Akutagawa, ce sont les poupées mises en scène dans chaque maison japonaise qui se respecte, y compris de nos jours, lors de la "Fête des Filles", fête qui tombe, je crois, le 3 mars. Dans cette nouvelle, ces poupées sont quasiment grandeur nature, fort belles et splendidement vêtues et parées car la famille Kinokuniya, à qui elles appartiennent depuis des générations, a toujours été aisée. Avec le début de l'Ere Meiji, qui voit le Japon quasi féodal faire un bond en avant aussi prodigieux que brutal vers la Modernité, la situation se dégrade un peu et, pour maintenir son clan à flots, le chef de famille se voit peu à peu dans l'obligation de vendre des objets de valeur.

Les derniers en date, ces poupées - l'Empereur, l'Impératrice, cinq musiciens, le page, la dame d'honneur, le cerisier sauvage traditionnellement à gauche du trône, le mandarinier lui faisant pendant à sa droite, sans oublier le paravent et de petits meubles et objets incrustés d'or et d'argent - doivent être remises, contre une somme conséquente, à un Américain de Yokohama, qui les juge, avec raison, magnifiques et les ramènera sans doute avec lui dans son pays quand il quittera l'Empire du Soleil Levant.

La narratrice, qui est aussi la seule fille de la famille, O-Tsuru, raconte à l'écrivain ce qu'elle vécut à l'époque où son père dut se séparer de ces merveilleuses poupées. Elle avait quinze ans et était donc assez âgée pour s'incliner devant l'inévitable : la famille n'était plus aussi riche que dans le temps, sa mère était malade, et le Japon était en marche vers une ère nouvelle qui allait assurer sa prospérité mais au prix de très nombreux sacrifices.

Chez les Kinokinuya, le fils, Eikichi, sensiblement plus âgé, paraît être le seul adepte résolu de la modernisation et tourne en dérision la douleur que sa jeune sœur ne parvient pas entièrement à dissimuler devant le départ des poupées. Tous, d'ailleurs, à l'exception d'Eikichi - et encore, en est-on bien sûr ? - ont conscience, chacun à son niveau et selon son âge et son vécu, de se séparer, avec ces véritables chefs-d'œuvre de l'Art traditionnel japonais, d'une partie de sa culture personnelle, intimement liée à la culture du pays lui-même. Que la chose soit obligée, que M. Kinokinuya père, devenu pharmacien-herboriste, agisse sous la contrainte amère du besoin d'argent et de celle de ne pas perdre la face, ne change rien à l'affaire : au contraire.

La transaction ayant été menée par Marusa, antiquaire tout dévoué à la famille, les poupées, soigneusement rangées dans leurs coffres en bois de paulownia, sont donc sur le départ. O-Tsuru se permet de demander à son père de les sortir une fois encore - une seule fois - mais il refuse. Sans brutalité mais avec fermeté.

Et le jour fatal se rapproche, influant peut-être sur la maladie de Mme Kinokinuya tandis qu'Eikichi se fait si indifférent au départ des poupées que, dans une scène qui se déroule dans un pousse-pousse, entre le conducteur, venu proposer un petit tour gratuit à O-Tsuru pour la distraire un peu, l'adolescente elle-même et son frère, on comprend, l'espace d'un instant, que le jeune homme souffre tout autant que les autres membres de sa famille de cette vente qui, plus qu'une vente, est un véritable symbole : celui de la disparition passagère d'un certain Japon afin que, tel le légendaire Phœnix, il renaisse une fois de plus.

La nuit précédant le départ des poupées, O-Tsuru a l'idée folle d'en sortir au moins une pour un adieu ultime. Mais elle y renonce et plonge sagement dans le sommeil. Elle a alors un rêve étrange. Elle se réveille - en tous cas elle en a l'impression - et aperçoit son père à son chevet, entouré de toutes les poupées, plus belles et plus nobles que jamais ... Son père a le front baissé et une expression grave sur le visage. Il ne lui adresse pas la parole. Elle non plus d'ailleurs. Peu à peu, tout devient flou ... Et c'est le matin.

O-Tsuru a-t-elle rêvé ou son père, rien que pour elle et pour lui - la fille de la maison et lui, le chef du clan, responsable de tout - a-t-il organisé une dernière fois la cérémonie des Poupées ?

Elle ne le saura jamais mais elle aura compris pour toujours tout ce que représentaient, pour sa famille - et pour tant d'autres familles, plus, aussi ou bien moins riches - ces Poupées rituelles de la Fête des Filles. Oui, cette "noix", ici symbolisée par les Poupées de la Fête des Filles, contient tout un monde, toute une tradition, toute une culture - tout un passé qu'un trait de plume, le passage des siècles et celui des Eres impériales n'auront jamais le pouvoir de faire disparaître. Parce que ces Poupées hautaines et cependant protectrices recèlent en fait une partie, en apparence infime et pourtant essentielle, de l'Histoire du Japon.

Et l'Histoire, même si ses vestiges peuvent se vendre - et très cher - ne se vend jamais, Elle.

En ces jours si sombres que nous traversons, il est bon de garder cette vérité en mémoire.

Instillant l'espoir le plus pur sous son désenchantement apparent, "Les Poupées", nouvelle en principe mineure dans l'œuvre d'Akutagawa Ryûnosuke, réchauffe et fait doucement palpiter le cœur de l'Européen qui la lit aujourd'hui. Avec un petit clin d'œil à la fois malicieux et compatissant, elle lui certifie, avec l'assurance tranquille de Celle Qui Connaît L'Avenir Parce Qu'Elle Vient Du Passé, que l'Histoire et la Culture sont des "noix" bien trop dures pour que ceux qui ont l'audace de s'imaginer les croquer sans dommages ne s'y brisent pas inexorablement leur élégante dentition ...

Bonne lecture et protégez les "Poupées" qui sont en vous, aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, si vous ne pouvez les transmettre physiquement à vos enfants ou à vos petits-enfants, vous leur en transmettrez inéluctablement l'esprit et l'âme. Et cela n'a pas de prix ... ;o)

Hina

Traduction : Elisabeth Suetsugu

ISBN : non usité à l'époque - cette nouvelle est antérieure au 1er septembre 1923 - mais 978280970397 pour "La Magicienne", chez Picquier Poche, dont est extrait ce texte.

Charles Trénet a jadis composé une chanson tout simplement intitulée "Une Noix" et dans laquelle le poète s'interrogeait sur ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur d'une noix ... De strophe en strophe, il nous présentait un petit monde qu'on avait à peine le temps d'apercevoir avant de croquer la noix et alors, adieu, les découvertes ... Eh ! bien, dans le contexte actuel, après avoir lu et relu "Les Poupées" d'Akutagawa, j'ai eu du mal à me tirer de la tête cette chanson et tout ce qu'elle symbolise.

La "noix" d'Akutagawa, ce sont les poupées mises en scène dans chaque maison japonaise qui se respecte, y compris de nos jours, lors de la "Fête des Filles", fête qui tombe, je crois, le 3 mars. Dans cette nouvelle, ces poupées sont quasiment grandeur nature, fort belles et splendidement vêtues et parées car la famille Kinokuniya, à qui elles appartiennent depuis des générations, a toujours été aisée. Avec le début de l'Ere Meiji, qui voit le Japon quasi féodal faire un bond en avant aussi prodigieux que brutal vers la Modernité, la situation se dégrade un peu et, pour maintenir son clan à flots, le chef de famille se voit peu à peu dans l'obligation de vendre des objets de valeur.

Les derniers en date, ces poupées - l'Empereur, l'Impératrice, cinq musiciens, le page, la dame d'honneur, le cerisier sauvage traditionnellement à gauche du trône, le mandarinier lui faisant pendant à sa droite, sans oublier le paravent et de petits meubles et objets incrustés d'or et d'argent - doivent être remises, contre une somme conséquente, à un Américain de Yokohama, qui les juge, avec raison, magnifiques et les ramènera sans doute avec lui dans son pays quand il quittera l'Empire du Soleil Levant.

La narratrice, qui est aussi la seule fille de la famille, O-Tsuru, raconte à l'écrivain ce qu'elle vécut à l'époque où son père dut se séparer de ces merveilleuses poupées. Elle avait quinze ans et était donc assez âgée pour s'incliner devant l'inévitable : la famille n'était plus aussi riche que dans le temps, sa mère était malade, et le Japon était en marche vers une ère nouvelle qui allait assurer sa prospérité mais au prix de très nombreux sacrifices.

Chez les Kinokinuya, le fils, Eikichi, sensiblement plus âgé, paraît être le seul adepte résolu de la modernisation et tourne en dérision la douleur que sa jeune sœur ne parvient pas entièrement à dissimuler devant le départ des poupées. Tous, d'ailleurs, à l'exception d'Eikichi - et encore, en est-on bien sûr ? - ont conscience, chacun à son niveau et selon son âge et son vécu, de se séparer, avec ces véritables chefs-d'œuvre de l'Art traditionnel japonais, d'une partie de sa culture personnelle, intimement liée à la culture du pays lui-même. Que la chose soit obligée, que M. Kinokinuya père, devenu pharmacien-herboriste, agisse sous la contrainte amère du besoin d'argent et de celle de ne pas perdre la face, ne change rien à l'affaire : au contraire.

La transaction ayant été menée par Marusa, antiquaire tout dévoué à la famille, les poupées, soigneusement rangées dans leurs coffres en bois de paulownia, sont donc sur le départ. O-Tsuru se permet de demander à son père de les sortir une fois encore - une seule fois - mais il refuse. Sans brutalité mais avec fermeté.

Et le jour fatal se rapproche, influant peut-être sur la maladie de Mme Kinokinuya tandis qu'Eikichi se fait si indifférent au départ des poupées que, dans une scène qui se déroule dans un pousse-pousse, entre le conducteur, venu proposer un petit tour gratuit à O-Tsuru pour la distraire un peu, l'adolescente elle-même et son frère, on comprend, l'espace d'un instant, que le jeune homme souffre tout autant que les autres membres de sa famille de cette vente qui, plus qu'une vente, est un véritable symbole : celui de la disparition passagère d'un certain Japon afin que, tel le légendaire Phœnix, il renaisse une fois de plus.

La nuit précédant le départ des poupées, O-Tsuru a l'idée folle d'en sortir au moins une pour un adieu ultime. Mais elle y renonce et plonge sagement dans le sommeil. Elle a alors un rêve étrange. Elle se réveille - en tous cas elle en a l'impression - et aperçoit son père à son chevet, entouré de toutes les poupées, plus belles et plus nobles que jamais ... Son père a le front baissé et une expression grave sur le visage. Il ne lui adresse pas la parole. Elle non plus d'ailleurs. Peu à peu, tout devient flou ... Et c'est le matin.

O-Tsuru a-t-elle rêvé ou son père, rien que pour elle et pour lui - la fille de la maison et lui, le chef du clan, responsable de tout - a-t-il organisé une dernière fois la cérémonie des Poupées ?

Elle ne le saura jamais mais elle aura compris pour toujours tout ce que représentaient, pour sa famille - et pour tant d'autres familles, plus, aussi ou bien moins riches - ces Poupées rituelles de la Fête des Filles. Oui, cette "noix", ici symbolisée par les Poupées de la Fête des Filles, contient tout un monde, toute une tradition, toute une culture - tout un passé qu'un trait de plume, le passage des siècles et celui des Eres impériales n'auront jamais le pouvoir de faire disparaître. Parce que ces Poupées hautaines et cependant protectrices recèlent en fait une partie, en apparence infime et pourtant essentielle, de l'Histoire du Japon.

Et l'Histoire, même si ses vestiges peuvent se vendre - et très cher - ne se vend jamais, Elle.

En ces jours si sombres que nous traversons, il est bon de garder cette vérité en mémoire.

Instillant l'espoir le plus pur sous son désenchantement apparent, "Les Poupées", nouvelle en principe mineure dans l'œuvre d'Akutagawa Ryûnosuke, réchauffe et fait doucement palpiter le cœur de l'Européen qui la lit aujourd'hui. Avec un petit clin d'œil à la fois malicieux et compatissant, elle lui certifie, avec l'assurance tranquille de Celle Qui Connaît L'Avenir Parce Qu'Elle Vient Du Passé, que l'Histoire et la Culture sont des "noix" bien trop dures pour que ceux qui ont l'audace de s'imaginer les croquer sans dommages ne s'y brisent pas inexorablement leur élégante dentition ...

Bonne lecture et protégez les "Poupées" qui sont en vous, aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, si vous ne pouvez les transmettre physiquement à vos enfants ou à vos petits-enfants, vous leur en transmettrez inéluctablement l'esprit et l'âme. Et cela n'a pas de prix ... ;o)

Etoiles Notabénistes : ******

Yôba

Traduction : Elisabeth Suesutgu pour le recueil de nouvelles "La Magicienne" paru chez Picquier Poche

ISBN : certainement inconnu à l'époque de la sortie de la nouvelle mais 9782809703979 pour l'édition Picquier Poche