Né(e) à : La Ferté-Milon (Aisne) , le 22/12/1639

Mort(e) à : Paris , le 21/04/1699

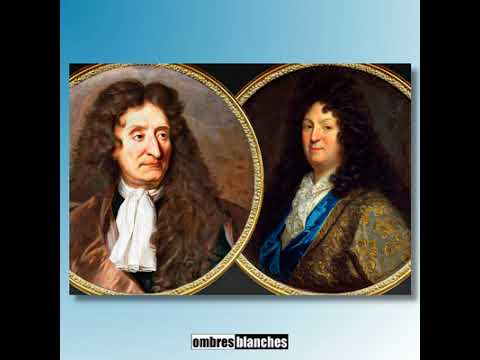

Jean Racine est un poète tragique français considéré comme l’un des deux plus grands tragédiens classiques en France sous le règne de Louis XIV avec son aîné et rival Pierre Corneille.

Issu d'une famille de petits notables et vite orphelin, il est éduqué par les « Solitaires » de Port-Royal et reçoit une solide éducation littéraire et religieuse (peu marquée par les nuances théologiques du jansénisme). Il choisit ensuite de se consacrer à la littérature et particulièrement au théâtre en faisant jouer "La Thébaïde" en 1664 et "Alexandre le Grand" en 1665, qui fut son premier succès et qui lui valut le soutien du jeune roi Louis XIV, tandis qu’il se brouille avec Molière.

Il connut son premier succès d'importance avec "Andromaque", considérée comme son premier chef-d'oeuvre. Il rédigea ensuite la comédie "Les Plaideurs", puis les tragédies "Britannicus", "Bérénice", "Bajazet", "Iphigénie", "Mithridate" et "Phèdre". Après avoir abandonné l'art du théâtre, il y revint avec ses tragédies bibliques "Esther" et "Athalie"... Il obtint de grands succès publics.

Le théâtre de Racine peint la passion comme une force fatale qui détruit celui qui en est possédé. On retrouve ici les théories jansénistes : soit l'homme a reçu la grâce divine, soit il en est dépourvu, rien ne peut changer son destin, il est condamné dès sa naissance. Réalisant l'idéal de la tragédie classique, le théâtre racinien présente une action simple, claire, dont les péripéties naissent de la passion même des personnages.

Les tragédies profanes (c'est-à-dire "Esther" et "Athalie" exclues) présentent un couple de jeunes gens innocents, à la fois unis et séparés par un amour impossible parce que la femme est dominée par le roi ("Andromaque", "Britannicus", "Bajazet", "Mithridate") ou parce qu'elle appartient à un clan rival (Aricie dans "Phèdre"). Cette rivalité se double souvent d'une rivalité politique, sur laquelle Racine n'insiste guère.

Désigné historiographe officiel, Racine est nommé "gentilhomme ordinaire de la chambre du roi", un titre honorifique prestigieux, rarement accordé aux gens de lettres.

Il abandonna finalement le théâtre, puis y revint avec "Esther" et "Athalie", et se réconcilia avec les jansénistes à la fin de sa vie.

Ajouter des informations

Rencontre proposée par Yves le Pestipon. Jean Racine, Lettre à La Fontaine, 11novembre 1661, de «De Lyon» à la fin. On lit, on joue, on voit, on étudie beaucoup les tragédies de Racine. On a raison, mais on oublie parfois qu'il eut une vie, des amis, et qu'il écrivit des lettres. Ce qui nous reste de sa correspondance occupe presque tout un volume de la Pléiade. C'est passionnant, et c'est admirablement écrit. Parmi ces lettres, celle qu'il écrivit d'Uzès, le 11novembre1661, vaut par son ton, son humour, ses anecdotes, et son destinataire, le célèbre fabuliste qui ne l'était pas encore. On y découvre des complicités, presque de «loup» à «loup», une pratique de la langue, des styles, et du voyage, qui nous en apprend beaucoup sur le xviiesiècle français, et fait rêver. Très petite bibliographie Racine, Oeuvres complètes, II, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard. Georges Forestier, Jean Racine, Gallimard, 2006. -- 04/03/2024 - Réalisation et mise en ondes Radio Radio, RR+, Radio TER Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite (https://ausha.co/politique-de-confidentialite) pour plus d'informations.

Mais plus prompt que l'éclair, le passé nous échappe. "

Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine.

De quoi m'ont profité mes inutiles soins ?

Tu me haïssais plus, je ne t'aimais pas moins.

Acte II, Scène 5, (V. 685-688).

Combien tout ce qu'on dit est loin de ce qu'on pense !

Que la bouche et le cœur sont peu d'intelligence !

Avec combien de joie on y trahit sa foi !

Quel séjour étranger et pour vous et pour moi !

Acte V, Scène 1 : (v. 1522-1526).

Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine.

De quoi m'ont profité mes inutiles soins?

Tu me haïssais plus, je ne t'en aimais pas moins.

Tes malheurs te prêtaient encor de nouveaux charmes.

J'ai langui, j'ai séché, dans les feux, dans les larmes.

Un trouble s’éleva dans mon âme éperdue ;

Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler ;

Je sentis tout mon corps, et transir et brûler.

Acte I, Scène 1 : (v. 39).

TITUS : Et je l'ai vue aussi cette cour peu sincère,

A ses maîtres toujours trop soigneuse de plaire,

Des crimes de Néron approuver les horreurs;

Je l'ai vue à genoux consacrer ses fureurs.

Acte II, Scène 2 : (v. 350-354).

Lui prête des raisons, l'excuse, l'idolâtre.

Je voudrais vaincre enfin mon incrédulité :

Je la voudrais haïr avec tranquillité.

Acte III, Scène 6 : (v. 939-942).

Il est votre empereur. Vous êtes, comme nous,

Sujette à ce pouvoir qu'il a reçu de vous.

Selon qu'il vous menace, ou bien qu'il vous caresse,

La cour autour de vous ou s'écarte, ou s'empresse.

Acte IV, Scène 1 : (v. 1108-1112).

Phedre

quelle est la relation entre Phedre et Ariane?

1179 lecteurs ont répondu