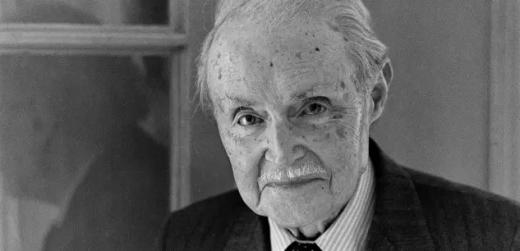

Né(e) à : Decize , le 29/11/1890

Mort(e) à : Javea, Espagne , le 08/09/1980

Maurice Genevoix est un romancier et poète français.

Il fut élève au lycée d’Orléans, puis au lycée Lakanal à Sceaux (1908-1911), avant d’entrer à l’École normale supérieure de la rue d'Ulm. Mobilisé en 1914, il dut interrompre ses études pour rejoindre le front comme officier d’infanterie. Très grièvement blessé, il devait tirer de l’épreuve terrible que fut la guerre des tranchées la matière des cinq volumes de "Ceux de 14" : "Sous Verdun" (1916), "Nuits de guerre" (1917), "Au seuil des guitounes" (1918), "La Boue" (1921), "Les Éparges" (1923), œuvre qui prit place parmi les grands témoignages de la Première Guerre mondiale.

La paix revenue, Maurice Genevoix devait renoncer à sa carrière universitaire pour se retirer en Sologne et se consacrer à la littérature. Son œuvre abondante a souvent pour cadre la nature du Val-de-Loire dans laquelle évoluent en harmonie hommes et bêtes.

Il est surtout connu pour ses livres régionalistes comme son roman "Raboliot", qui lui valut une reconnaissance avec le prix Goncourt 1925.

Il a cependant dépassé le simple roman du terroir par son sobre talent poétique qui, associé à sa profonde connaissance de la nature, a donné des romans-poèmes admirés comme la "Dernière Harde" (1938) ou "La Forêt perdue" (1967).

Il s'est aussi penché plus largement et plus intimement sur sa vie en écrivant une autobiographie : "Trente mille jours", publiée en 1980.

Plusieurs romans de Maurice Genevoix ont été portés au grand ou au petit écran dont "Raboliot" (2007), film télévisé de Jean-Daniel Verhaeghe, avec Thierry Frémont dans le rôle principal.

Élu sans concurrent à l’Académie française le 24 octobre 1946, Maurice Genevoix assuma pendant quinze ans, de 1958 à 1973, la charge de secrétaire perpétuel .

https://www.laprocure.com/product/1049468/genevoix-maurice-rrou Maurice Genevoix, illustrations Gérard Dubois rroû Éditions La Table ronde « On craque pour ce livre illustré de rroû de Maurice Genevoix aux éditions La Table ronde. Une petite merveille illustrée par Gérard Dubois qui est multi-primé en tant que dessinateur pour le Newyorker et le New York Times entre autres. Évidemment, Maurice Genevoix, c'est celui qui a été connu et reconnu pour Ceux de quatorze où il décrivait ses blessures de guerre et la guerre en elle-même, qui est un texte majeur en littérature française, puis qui avait eu le prix Goncourt pour Raboliot. Et ce texte-là, magnifique, n'est pas seulement l'histoire d'un chat, c'est bien plus que ça... » Marie-Joseph, libraire à La Procure de Paris

On a laissé se galvauder, s'enverminer ce gentil peuple.

Pollutions, négligences, expériences inconsidérées ?

En tous cas le résultat est là ...

Maurice Genevoix

D’autres que j’ai connus aussi, se défendaient par d’humbles moyens, l’innocence, la pauvreté, la bonté. J’en sais un pauvre entre les pauvres, qui cachait jalousement un trésor au fond d’un tiroir. On y lisait : "Ce matin, la première hirondelle. Nous l’avons espérée longtemps." Ou encore : "Sur les trois heures de la nuit, j’ai entendu un vol d’oies sauvages. C’est bien tôt dans la saison. Nous allons souffrir de grands froids." Presque à chaque page, des fleurs séchées, des plumes d’oiseaux, des signets de mémoire qui marquaient quarante années d’une vie.

Il y a plus d’une place dans la maison du Père. Roger Caillois, peu de jours avant de mourir, comme il lui était demandé « quelle image il aimerait que l’on gardât de son œuvre et de lui », répondait : celle d’un poète, et qui ose dire « je ne parle qu’en mon nom mais comme si chacun, dans mes mots, s’exprimait autant que moi » ; d’un poète qui ose dire : « Je m’adresse à un interlocuteur invisible, de façon telle que chacun peut avoir l’illusion que mes mots ne s’adressent qu’à lui. »

A la lueur d’une chandelle qui est là, sa face exsangue semblerait morte, n’était ses yeux toujours vivants. Il me voit, me reconnaît, et sans rien dire, pendant que je regarde, il pleure à grosses larmes lentes d’être sûr qu’il va mourir.

« A revoir, Sicot… tu seras ce soir à l’hôpital de Verdun… On y est bien… Il y a des toubibs épatants… »

Les larmes roulent, de ses yeux déjà éteints.

Sous la montée brillante des larmes, ses prunelles ne vivent plus que d’une dernière clarté : la certitude et la tristesse de mourir.

Il fallait bien sortir de cette petite casemate, ne plus voir ce corps étendu, cette force jeune, cette simple bonté, tout cela qui était Sicot, et qui mourait lentement, depuis le claquement grêle d’une balle au bord de l’entonnoir 7.

La mousse feutrait le sable du chemin que je suivais. De part et d’autre la foule des pins sylvestres espaçait ses hautes colonnades d’un rose ardent peu à peu mauvissant sur les profondeurs bleues du sous-bois.

Le silence même et sérénité. L’essor brusque d’un ramier dans les cimes, le déboulé d’un garenne or d’un roncier, le saut rebondissant d’un écureuil dans la perspective de l’allée s’intégrait parfaitement à se silence et à sa paix.

Maurice Genevoix, Ceux de 14, sous Verdun, ch. V

Les romans les mieux notés

heros_pitch

195 livres

Le livre qui vous a bouleversé

Mijouet

136 livres

36 heures dans la brume

Où se passe l’histoire ?

1 lecteurs ont répondu