Né(e) à : Wingham, Ontario , le 10/07/1931

Alice Munro, née Alice Ann Laidlaw, est une écrivaine canadienne.

Son père était éleveur de renards et de volailles, et sa mère institutrice. Sa première nouvelle, "The Dimensions of a Shadow", est publiée en 1950, alors qu'elle est étudiante à l'Université de Western Ontario et gagne sa vie comme serveuse, cueilleuse de tabac ou aide-bibliothécaire. C'est lors de ses études qu'elle rencontre James Munro, l'épouse en 1951 et part avec lui pour Vancouver. Le couple aura quatre filles dont une morte à la naissance. En 1963, ils s'installent à Victoria, et ouvrent une librairie, Munro's Books.

C'est en 1968 qu'elle publie son premier recueil de nouvelles, "La danse des ombres heureuses" ("Dance of the Happy Shades"), qui obtient le prix du Gouverneur général.

Divorcée en 1972, Alice Munro retourne en Ontario, puis à l'Université de Western Ontario, cette fois à titre d'écrivaine résidente. Elle épouse en 1976 le géographe Gerald Fremlin, mort en avril 2013, et vit depuis à Clinton, non loin de sa ville natale.

Elle reçoit encore le Prix du Gouverneur général en 1978 pour "Pour qui te prends-tu?" ("Who Do You Think You Are?") et, en 1986, pour "Miles City, Montana" ("The Progress of Love").

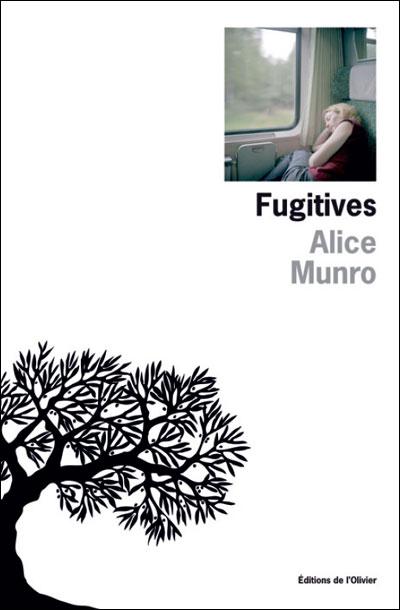

Ses nombreuses autres marques d'approbation à l'échelle nationale et internationale incluent les deux Prix Giller (1998, pour "L'Amour d'une honnête femme" et 2004, pour "Fugitives"). En 2009, elle a reçu le prestigieux Prix international Man-Booker, avant de révéler avoir vaincu un cancer.

Favorite depuis plusieurs années au prix Nobel de littérature selon la critique littéraire, elle reçoit cette récompense le 10 octobre 2013 pour être "la souveraine de l’art de la nouvelle contemporaine", comme l'explique l'Académie suédoise.

Alice Munro a publié en 2012 "Rien que la vie" ("Dear Life"), qui pourrait être son quatorzième et dernier recueil.

Sa nouvelle "L'Ours traversa la montagne" ("The Bear Came Over the Mountain", 2001), qui évoque la maladie d'Alzheimer, a été adaptée au cinéma en 2006 par Sarah Polley sous le titre "Loin d'elle" ("Away from Her"), avec Julie Christie qui est nommée à l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle.

Samedi 19 septembre 2020 / 9 h Florence Seyvos et Anne Alvaro nous font parcourir l'univers de Sisyphe est une femme, l'essai de Geneviève Brisac, à travers l'évocation d'Alice Munro, Marguerite Duras, Rosetta Loy... Florence Seyvos est écrivaine et scénariste. Les Apparitions, Prix Goncourt du premier roman 1995 et le prix France Télévisions 1995. L'Abandon, 2002, le Garçon incassable, 2013 (prix Renaudot poche). Elle a également publié à l'École des loisirs une dizaine de livres pour la jeunesse et coécrit avec la réalisatrice Noémie Lvovsky les scénarios de ses films, comme La vie ne me fait pas peur (prix Jean-Vigo), Les Sentiments (prix Louis-Delluc 2003) ou Camille redouble. Elle publie en septembre 2020 Une bête aux aguets, aux éditions de l'Olivier. Anne Alvaro est actrice de théâtre et de cinéma. Elle a joué dans des pièces mises en scène par Georges Lavaudant, Claude Guerre ou Hubert Colas. Au cinéma dans le film Danton d'Andrzej Wajda en 1981, et dans quatre films de Raoul Ruiz. En 1999, elle reçoit le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans le film d'Agnès Jaoui, le Goût des autres et une seconde fois en 2010 pour le personnage de Louisa dans le Bruit des glaçons de Bertrand Blier.

RIEN QUE LA VIE : Dolly.

Quel excellent mot — " restes ". Comme quelque chose qui se dessécherait et tomberait en poussière, oublié au fond d'un placard.

Et il ne tarda pas à se retrouver dehors, à faire semblant d'avoir une raison aussi bonne, aussi ordinaire que quiconque, de mettre un pied devant l'autre.

QUITTER MAVERLEY.

QUITTER MAVERLEY.

JUSQU'AU JAPON.

Elle se consumait de manque, en sanglotait presque. Tout ce déploiement imaginaire disparaissait pourtant, se mettait en hibernation quand Peter rentrait à la maison. Les affections quotidiennes surgissaient alors au premier plan, avec une constance sans faille.

JUSQU'AU JAPON.

Quelle perte de temps, quel gaspillage de vie pour ces gens qui s'excitaient là-dessus sans accorder d'attention à ce qui comptait vraiment.

QUITTER MAVERLEY.

Puis, un an plus tard, un nourrisson, une fille, fit son apparition, déclenchant une nouvelle effervescence mais sur un mode mineur, cette fois.

Jusqu'à l'arrivée du premier, je n'avais jamais eu conscience d'une quelconque différence entre ce que je ressentais et ce que ma mère disait que je ressentais. […]

Ce fut avec la venue de mon frère, […], quand elle se mit à me rebattre les oreilles de l'assertion qu'il était une espèce de cadeau qu'elle me destinait, que je commençai à comprendre qu'une bonne part des idées qu'elle se faisait de moi pouvait différer des miennes.

L'ŒIL.

Mon oncle commença par me taquiner à propos de la prière d'avant le repas. Ou plutôt à propos du fait que je ne la disais pas. J'avais treize ans, j'allais vivre chez ma tante et lui pendant l'année que mes parents passaient en Afrique. Jamais de ma vie je n'avais encore incliné la tête au-dessus de mon assiette pour dire une prière.

« Seigneur, bénissez ce repas que nous allons prendre et nous-mêmes qui sommes vos serviteurs », dit Oncle Jasper tandis que je demeurais la fourchette en l'air, me retenant de mastiquer la viande et les pommes de terre que j'avais déjà en bouche.

« Surprise ? » demanda-t-il, après son « pour l'amour de Jésus. Amen ». Mes parents disaient-ils une prière différente, peut-être à la fin du repas ? questionna-t-il.

« Ils ne disent rien, voilà ce que je lui répondis.

— Rien, vraiment ? reprit-il, feignant l'ébahissement. Tu veux vraiment me faire croire ça ? Des gens qui ne remercient pas le Seigneur iraient en Afrique pour évangéliser les païens — réfléchis un peu ! »

Au Ghana, où mes parents étaient enseignants, ils n'avaient apparemment rencontré aucun païen. Le christianisme s'épanouissait à un point déconcertant tout autour d'eux, et jusque sur des affiches à l'arrière des autobus.

« Mes parents sont unitariens », dis-je, en m'excluant moi-même pour je ne sais quelle raison.

Oncle Jasper secoua la tête et me demanda d'expliquer ce mot. Ne croyaient-ils pas au Dieu de Moïse ? Au Dieu d'Abraham ? À coup sûr ils devaient être juifs. Non ? Ni mahométans ? Si ?

« C'est surtout que chacun a sa propre idée de Dieu », répondis-je avec peut-être plus de fermeté qu'il ne s'y était attendu. J'avais deux frères à l'université et rien n'indiquait qu'ils allaient devenir eux-mêmes unitariens, de sorte que j'avais l'habitude des discussions passionnées à propos de la religion — ainsi que de l'athéisme — autour de la table.

« Mais ils croient au devoir de faire le bien et de vivre dans le bien », ajoutai-je.

Erreur. Non seulement une expression incrédule se peignit sur le visage de mon oncle — sourcils levés, hochement de tête émerveillé — mais les mots qui sortirent de ma bouche avaient l'air déplacés, à mes propres oreilles, prétentieux et manquant de conviction.

HAVRE.

Ce qui le rendait perplexe, sans qu'il ait l'intention de le laisser transparaître c'était que quiconque puisse avoir envie de s'asseoir pour en rédiger encore un, dans le présent. Maintenant.

TRAIN.

p184

La Sphinx mystère (1) ... 🦙🦙

Cette Sphinx d'Argent parcourt le monde. Londres, Madrid, Lomé, Paris, New Delhi, ...❓..., Yaoundé !!

83 lecteurs ont répondu