Critiques de Anthony Burgess (144)

Splendide, drôle, intelligent, complet

Très décevant. Je ne l'ai lu que jusqu'à la page 150 (sur 700) et n'ai pas trouvé ce que promettait la 4ème de couverture. Je m'attendais à un récit plein de suspense, de secrets, de révélations et je ne trouve que la biographie d'un homosexuel qui recherche l'acceptation de l'église à l'égard de sa pratique sexuelle. Peut-être aurais-je dû aller plus loin.. Sans doute même, d'autant que les dialogues sont brillants, que les raisonnements sont intelligents, mais sur le fond, je me suis tellement ennuyé au long de ces 150 pages!

L'auteur du très célèbre Orange Mécanique signe avec cet énorme pavé (1000 pages dans sa version poche) une rétrospective du XXème siècle, qui s'étend sur presque tous les continents et qui dépeint avant tout un portrait religieux, légèrement politique, du monde.

Sous les traits de Kenneth M. Toomey, auteur anglais célèbre pour ses romans tous publics, ses pièces musicales et ses scénarios de films, se cache un homme sans cesse en train de questionner sur son art, sa voie, son but et sa solitude quand tout le monde ne cesse de remettre en question... son homosexualité. Car la sexualité est l'un des piliers de ce roman, vue sous un angle souvent religieux ou moral, tantôt restreinte, tantôt débridée. Quelques clichés mondains pour épicer le tout. Mais surtout, c'est un siècle qui aura traversé les deux Guerres Mondiales, avec tout son lot d'horreur et d'indescriptible, qui seront abordés mais point trop, même si la violence comme moteur humain sera tout à son honneur ici. Violence physique, psychologique, chagrin, perte, deuil, exclusion... Si Toomey s'en sort financièrement très bien avec ses romans à l'eau de rose, sa vie aura été plutôt sombre, à côté. L'on croisera également son frère par alliance, le Très Religieux Carlo Campanatti, qu'on se représente comme un ogre de conte de fées, à la fois bon pour son Eglise et terrifiant pour son Peuple, le seul devant qui le Diable recule encore.

Difficile de résumer ce livre dense et complexe, mais ce que l'on peut en dire sans se tromper d'un cil, c'est qu'il est d'une grande et exquise qualité littéraire, avec une écriture impeccable et travaillée, stylisée parfois presque à outrance, mais toujours dans le juste, dans les règles de l'art - Art qui sera également dans la ligne de mire de l'auteur.

Nombreuses sont les références à des personnages réels et célèbres, navigant dans les eaux littéraires, cinématographiques, musicales ou encore esthétiques, comme des points de repère auxquels s'accrocher pour ne pas perdre le fil. Nombreuses également, les allocutions en langue étrangère, le plus souvent expliquées, mais toujours bien laissées dans leur tonalité exotique, démontrant ainsi que le langage peut parfois avoir une teneur plus brute ou plus douce, selon la bouche, selon les lettres.

C'est à la fois très humain, pieux et profane, drôle et triste, révoltant, superbe, réaliste, et parfois presque burlesque. On se laisse emporter, d'un pays à l'autre, d'une année à l'autre, feuilletant comme le livre de l'histoire contemporaine dans chacun de ses replis, à la fois du côté des privilégiés et des oppressés, des forces de l'Axe ou des Alliés... Une bonne réflexion également sur l'engagement, qu'il soit politique, social, amoureux, professionnel. A la question : l'Homme est-il foncièrement mauvais ? L'auteur a tranché. Mais il vous laisse espérer encore...

Quant aux traducteurs, ils ont brillamment - je pense - réussi à rendre cette prose magnifique dans tous ses recoins, jeux de mots, jeux de vilains...

Lien : http://lecombatoculaire.blog..

Sous les traits de Kenneth M. Toomey, auteur anglais célèbre pour ses romans tous publics, ses pièces musicales et ses scénarios de films, se cache un homme sans cesse en train de questionner sur son art, sa voie, son but et sa solitude quand tout le monde ne cesse de remettre en question... son homosexualité. Car la sexualité est l'un des piliers de ce roman, vue sous un angle souvent religieux ou moral, tantôt restreinte, tantôt débridée. Quelques clichés mondains pour épicer le tout. Mais surtout, c'est un siècle qui aura traversé les deux Guerres Mondiales, avec tout son lot d'horreur et d'indescriptible, qui seront abordés mais point trop, même si la violence comme moteur humain sera tout à son honneur ici. Violence physique, psychologique, chagrin, perte, deuil, exclusion... Si Toomey s'en sort financièrement très bien avec ses romans à l'eau de rose, sa vie aura été plutôt sombre, à côté. L'on croisera également son frère par alliance, le Très Religieux Carlo Campanatti, qu'on se représente comme un ogre de conte de fées, à la fois bon pour son Eglise et terrifiant pour son Peuple, le seul devant qui le Diable recule encore.

Difficile de résumer ce livre dense et complexe, mais ce que l'on peut en dire sans se tromper d'un cil, c'est qu'il est d'une grande et exquise qualité littéraire, avec une écriture impeccable et travaillée, stylisée parfois presque à outrance, mais toujours dans le juste, dans les règles de l'art - Art qui sera également dans la ligne de mire de l'auteur.

Nombreuses sont les références à des personnages réels et célèbres, navigant dans les eaux littéraires, cinématographiques, musicales ou encore esthétiques, comme des points de repère auxquels s'accrocher pour ne pas perdre le fil. Nombreuses également, les allocutions en langue étrangère, le plus souvent expliquées, mais toujours bien laissées dans leur tonalité exotique, démontrant ainsi que le langage peut parfois avoir une teneur plus brute ou plus douce, selon la bouche, selon les lettres.

C'est à la fois très humain, pieux et profane, drôle et triste, révoltant, superbe, réaliste, et parfois presque burlesque. On se laisse emporter, d'un pays à l'autre, d'une année à l'autre, feuilletant comme le livre de l'histoire contemporaine dans chacun de ses replis, à la fois du côté des privilégiés et des oppressés, des forces de l'Axe ou des Alliés... Une bonne réflexion également sur l'engagement, qu'il soit politique, social, amoureux, professionnel. A la question : l'Homme est-il foncièrement mauvais ? L'auteur a tranché. Mais il vous laisse espérer encore...

Quant aux traducteurs, ils ont brillamment - je pense - réussi à rendre cette prose magnifique dans tous ses recoins, jeux de mots, jeux de vilains...

Lien : http://lecombatoculaire.blog..

— L’éclectisme de Burgess transparaît de chaque article. L’auteur se révèle critique sur le prolifique Simenon, aux buts "loin d’être littéraires", mais admiratif quant à sa rencontre avec Borges. Son roman "L’Orange mécanique" a pu écraser sa grande érudition. On oublie qu’il a inventé les dialogues de "La Guerre du feu", et écrit "La Folle Semence" sur la surpopulation – prophétique avec le cannibalisme du crash d’avion dans les Andes, en 1972. Dans son panthéon littéraire se trouve Joyce : Burgess vénère "Ulysse" car il correspond à une "odyssée moderne" dans un Dublin élevé à un rang mythique, comme l’Inferno de Dante.

Pour son dernier roman, Burgess reprend le sujet de son mémoire universitaire de 1940 sur Christopher « Kit » Marlowe. Curieuse fiction. Comme attendu, l’auteur d’Orange mécanique s’inspire de la vie du contemporain de Shakespeare dans toute sa brutalité, mais il ne cite son œuvre que par des poèmes académiques. Veut-il souligner que Marlowe a été formé à Cambridge à la différence du « Will du Warwickshire », issu d’une petite ville de province ? On n’approche son théâtre que par le narrateur qui se découvre p 145 comme l’acteur du rôle de « la divine Zénocrate » (?) dans son plus grand succès, Tamerlan. Plus surprenante, une très longue citation — cinq pages d’un interminable ennui —, vient d’un concurrent peu connu, Thomas Kyd (p 180-4). Les interventions de Kit se limitent souvent à une ou deux phrases introduisant le discours éloquent de ses protagonistes (une exception p 64 pour un mémorable dialogue avec Dieu).

Jeu de contraste sans doute, ou contrepied goguenard d’un virtuose du coq-à-l’âne qui nous perd dans les identités multiples de ses personnages et la confusion des idées politico-religieuses de l’époque. Marlowe est embringué par un dangereux commanditaire dans une affaire sans retour face à l’ennemi papiste, huguenot, puritain, athée, écossais, espagnol ou flamand. Sans ambiguïté est la description de la crasse, du sordide, du sanglant, du blasphème et de la pratique assidue de la sodomie au « propre » et au figuré (voir l’initiation au tabac p 154, « une sodomie des poumons »). Ces thèmes — l’homicide, la sexualité, l’hérésie nommée trahison ou la trahison nommée hérésie — persistent à la troisième partie, de loin la plus courte, sans narrateur, où Kit se découvre expert en théologie et parle de sa mort annoncée avec autant de gravité que ceux qui le questionnent.

Jeu de contraste sans doute, ou contrepied goguenard d’un virtuose du coq-à-l’âne qui nous perd dans les identités multiples de ses personnages et la confusion des idées politico-religieuses de l’époque. Marlowe est embringué par un dangereux commanditaire dans une affaire sans retour face à l’ennemi papiste, huguenot, puritain, athée, écossais, espagnol ou flamand. Sans ambiguïté est la description de la crasse, du sordide, du sanglant, du blasphème et de la pratique assidue de la sodomie au « propre » et au figuré (voir l’initiation au tabac p 154, « une sodomie des poumons »). Ces thèmes — l’homicide, la sexualité, l’hérésie nommée trahison ou la trahison nommée hérésie — persistent à la troisième partie, de loin la plus courte, sans narrateur, où Kit se découvre expert en théologie et parle de sa mort annoncée avec autant de gravité que ceux qui le questionnent.

"What doctrine call you this ? Che serà, serà : What will be, shall be ?"

(C. Marlowe, "The Tragical History of Doctor Faustus")

Est-ce que l'auteur de "Faust" se disait la même chose, en se rendant à Deptford ce jour fatidique du 30 mai 1593 ?

On sait qu'il a été assassiné dans une bagarre de taverne d'un coup de poignard dans l'oeil, on connaît le nom de celui qui a tenu le poignard, mais le reste demeure entouré de mystère. Etait-ce un accident ? Un acte de jalousie ? Kit Marlowe est-il devenu dangereux ? Gênant ? Il avait à peine 30 ans, et une grande carrière théâtrale devant lui...

Anthony Burgess n'a pas écrit seulement "L'Orange Mécanique".

Et Shakespeare n'est pas le seul dramaturge élisabéthain à la fois célèbre et entouré de tant de spéculations et incertitudes.

Alors quand Burgess combine son talent linguistique avec sa passion pour Marlowe (il lui a consacré sa thèse universitaire), cela donne comme résultat un succulent morceau de choix nommé "Mort à Deptford".

Une biographie du poète Kit, contée par un narrateur anonyme, dont on sait seulement qu'il a joué des rôles féminins dans la troupe de Ned Alleyn. Cet ami de Kit (et l'un de ses nombreux amants) va déployer devant vous toute la richesse foisonnante de la langue du 16ème. Tout comme dans "L'Orange", Burgess s'amuse avec la langue, et le lecteur anglo-saxon s'en arrache les cheveux tout en s'inclinant devant ce feu d'artifice verbal. Et même la traduction française est loin d'être mauvaise.

On va donc passer avec le narrateur devant la grande scène de l'époque élisabéthaine, pour suivre le drame d'un de ses illustres dramaturges...

- Le premier acte se passe à Cambridge, où le boursier Kit fait (avec une assiduité mitigée) ses études de théologie. Mais c'est la vie qui l'intéresse, le bruit des tavernes, les bagarres verbales (et autres, moins philosophiques), et surtout, surtout... la poésie ! Ses opinions frôlent dangereusement l'athéisme et l'hérésie, et ses jurons défient toute concurrence.

"Celui qui n'aime ni le tabac ni les garçons rate quelque chose", dixit Kit en pensant au beau Thomas Walsingham, tout en bourrant sa pipe avec le cadeau de Walter Raleigh, apporté des Amériques. Sa "nymphe" puante est un peu difficile à apprivoiser, mais bientôt il ne s'en passe plus... Surtout dans ce cercle restreint (et suspect) chez le "comte mage" Percy de Northumberland, où Kit discute de sujets sulfureux avec Raleigh et l'astronome Hariot, admirateurs de Giordano Bruno.

- Mais c'est déjà l'acte 2, celui qui montre Kit comme l'espion au service de Francis Walsingham, chef de la police secrète d'Elisabeth. Espion recruté un peu malgré lui, il s'acquitte cependant de ses diverses missions, tout en s'empêtrant de plus en plus dans une toile d'araignée d'où il ne pourra plus se libérer. La menace catholique est omniprésente, et les yeux et les oreilles de la Reine doivent être partout. Espionne-t-on même les espions ? Une fois ce jeu dangereux commencé, impossible de quitter la partie pour se consacrer entièrement au théâtre et à la poésie.

- Dans le troisième acte on apprendra que c'est fort dommage, car le talentueux Marlowe (ou Merlin, ou Morley, comme il vous plaira) écrit comme il respire, et ses pièces ont du succès. On va dévoiler par la même occasion quelques horreurs sur la censure élisabéthaine et les secrets de ce grand business populaire qu'était le théâtre de l'époque. On va rencontrer ses entrepreneurs : Alleyn, Burbage, Henslowe (qui dirigeait d'une main de fer tant son théâtre The Rose qu'une arène de combats de chiens et plusieurs bordels à Southwark), ses acteurs et ses dramaturges. Le sympathique Thomas Kyd, vivant dans la misère, ou le vieillissant Robert Greene, vert de jalousie à l'arrivée de la jeune génération : notre Marlowe (ou Merlin, ou Morley), et puis ce campagnard pouilleux qui savait tant plaire au public, un certain Shagspaw, ou Choxper, ou Jacquespere... il me semble même que Greene a écrit quelques lignes assez méchantes à son sujet, en le qualifiant de "Corbeau parvenu". La rivalité, mais aussi la collaboration nécessaire, car le "show must go on".

- Le quatrième et dernier acte se passe à Deptford, et on sait déjà que la fin sera tragique.

Kit nous a légué un peu de poésie et quelques pièces (La Tragique Histoire du docteur Faust, Juif de Malte, Tamerlain le Grand, Massacre à Paris...) en vers blanc, ainsi que plein d'incertitudes le concernant. Etait-il vraiment athée et espion, liquidé sur ordre de la police secrète ? On dit aussi qu'il est possiblement l'auteur de l'intégralité de l'oeuvre de son collègue Shogspere, qui ne nous a pas laissé une seule ligne de sa propre main. Avec la vie qu'il menait, on se demande où il trouverait le temps d'écrire tout ça...

Burgess pousse son jeu littéraire encore plus loin, en dévoilant à la fin l'identité de son narrateur. Quand il a perdu sa voix de jouvenceau, il aurait joué le rôle de Balthasar dans une des pièces à succès du populaire Corbeau. Les rôles étaient souvent écrits "sur mesure", et quelque part dans le First Folio, il est par erreur mentionné non en tant que "Balthasar", mais sous son vrai nom. Simple comme bonjour !

Tous ce que vous avez à faire est de parcourir la version numérisée du First Folio de 1623 avec les pièces de Shakescene, et c'est bien là, dans "Much Adoe About Nothing", noir sur jauni, Acte 2, scène 3 : "Enter Prince, Leonato, Claudio and..." Ha ! Quel sacré joueur, ce Hamburgess ! Ca me fait une belle jambe, mais je peux enfin dormir sur mes deux oreilles.

5/5 pour tous ces personnages historiques rendus tellement vivants (y compris l'authentique bandit élisabéthain nommé George Orwell), pour les réjouissants dialogues littéraires, politiques, théologiques, impertinents et croustillants, pour le mélange d'érudition, de dérision et d'esprit typiquement "burgessien". Et simplement par bonheur que ce livre existe.

"Déplume, si tu veux, le Saint-Esprit

Dis que de Dieu le Christ n'est pas le fils

Crache l'hostie et ce sans précaution

Soit, mais toujours avec dis-cré-ti-on !"

Pauvre Kit, sa discrétion n'était pas suffisante pour lui garantir la vie sauve. Il avait quelque chose de Faust, mais Walsingham était sans doute le Diable...

(C. Marlowe, "The Tragical History of Doctor Faustus")

Est-ce que l'auteur de "Faust" se disait la même chose, en se rendant à Deptford ce jour fatidique du 30 mai 1593 ?

On sait qu'il a été assassiné dans une bagarre de taverne d'un coup de poignard dans l'oeil, on connaît le nom de celui qui a tenu le poignard, mais le reste demeure entouré de mystère. Etait-ce un accident ? Un acte de jalousie ? Kit Marlowe est-il devenu dangereux ? Gênant ? Il avait à peine 30 ans, et une grande carrière théâtrale devant lui...

Anthony Burgess n'a pas écrit seulement "L'Orange Mécanique".

Et Shakespeare n'est pas le seul dramaturge élisabéthain à la fois célèbre et entouré de tant de spéculations et incertitudes.

Alors quand Burgess combine son talent linguistique avec sa passion pour Marlowe (il lui a consacré sa thèse universitaire), cela donne comme résultat un succulent morceau de choix nommé "Mort à Deptford".

Une biographie du poète Kit, contée par un narrateur anonyme, dont on sait seulement qu'il a joué des rôles féminins dans la troupe de Ned Alleyn. Cet ami de Kit (et l'un de ses nombreux amants) va déployer devant vous toute la richesse foisonnante de la langue du 16ème. Tout comme dans "L'Orange", Burgess s'amuse avec la langue, et le lecteur anglo-saxon s'en arrache les cheveux tout en s'inclinant devant ce feu d'artifice verbal. Et même la traduction française est loin d'être mauvaise.

On va donc passer avec le narrateur devant la grande scène de l'époque élisabéthaine, pour suivre le drame d'un de ses illustres dramaturges...

- Le premier acte se passe à Cambridge, où le boursier Kit fait (avec une assiduité mitigée) ses études de théologie. Mais c'est la vie qui l'intéresse, le bruit des tavernes, les bagarres verbales (et autres, moins philosophiques), et surtout, surtout... la poésie ! Ses opinions frôlent dangereusement l'athéisme et l'hérésie, et ses jurons défient toute concurrence.

"Celui qui n'aime ni le tabac ni les garçons rate quelque chose", dixit Kit en pensant au beau Thomas Walsingham, tout en bourrant sa pipe avec le cadeau de Walter Raleigh, apporté des Amériques. Sa "nymphe" puante est un peu difficile à apprivoiser, mais bientôt il ne s'en passe plus... Surtout dans ce cercle restreint (et suspect) chez le "comte mage" Percy de Northumberland, où Kit discute de sujets sulfureux avec Raleigh et l'astronome Hariot, admirateurs de Giordano Bruno.

- Mais c'est déjà l'acte 2, celui qui montre Kit comme l'espion au service de Francis Walsingham, chef de la police secrète d'Elisabeth. Espion recruté un peu malgré lui, il s'acquitte cependant de ses diverses missions, tout en s'empêtrant de plus en plus dans une toile d'araignée d'où il ne pourra plus se libérer. La menace catholique est omniprésente, et les yeux et les oreilles de la Reine doivent être partout. Espionne-t-on même les espions ? Une fois ce jeu dangereux commencé, impossible de quitter la partie pour se consacrer entièrement au théâtre et à la poésie.

- Dans le troisième acte on apprendra que c'est fort dommage, car le talentueux Marlowe (ou Merlin, ou Morley, comme il vous plaira) écrit comme il respire, et ses pièces ont du succès. On va dévoiler par la même occasion quelques horreurs sur la censure élisabéthaine et les secrets de ce grand business populaire qu'était le théâtre de l'époque. On va rencontrer ses entrepreneurs : Alleyn, Burbage, Henslowe (qui dirigeait d'une main de fer tant son théâtre The Rose qu'une arène de combats de chiens et plusieurs bordels à Southwark), ses acteurs et ses dramaturges. Le sympathique Thomas Kyd, vivant dans la misère, ou le vieillissant Robert Greene, vert de jalousie à l'arrivée de la jeune génération : notre Marlowe (ou Merlin, ou Morley), et puis ce campagnard pouilleux qui savait tant plaire au public, un certain Shagspaw, ou Choxper, ou Jacquespere... il me semble même que Greene a écrit quelques lignes assez méchantes à son sujet, en le qualifiant de "Corbeau parvenu". La rivalité, mais aussi la collaboration nécessaire, car le "show must go on".

- Le quatrième et dernier acte se passe à Deptford, et on sait déjà que la fin sera tragique.

Kit nous a légué un peu de poésie et quelques pièces (La Tragique Histoire du docteur Faust, Juif de Malte, Tamerlain le Grand, Massacre à Paris...) en vers blanc, ainsi que plein d'incertitudes le concernant. Etait-il vraiment athée et espion, liquidé sur ordre de la police secrète ? On dit aussi qu'il est possiblement l'auteur de l'intégralité de l'oeuvre de son collègue Shogspere, qui ne nous a pas laissé une seule ligne de sa propre main. Avec la vie qu'il menait, on se demande où il trouverait le temps d'écrire tout ça...

Burgess pousse son jeu littéraire encore plus loin, en dévoilant à la fin l'identité de son narrateur. Quand il a perdu sa voix de jouvenceau, il aurait joué le rôle de Balthasar dans une des pièces à succès du populaire Corbeau. Les rôles étaient souvent écrits "sur mesure", et quelque part dans le First Folio, il est par erreur mentionné non en tant que "Balthasar", mais sous son vrai nom. Simple comme bonjour !

Tous ce que vous avez à faire est de parcourir la version numérisée du First Folio de 1623 avec les pièces de Shakescene, et c'est bien là, dans "Much Adoe About Nothing", noir sur jauni, Acte 2, scène 3 : "Enter Prince, Leonato, Claudio and..." Ha ! Quel sacré joueur, ce Hamburgess ! Ca me fait une belle jambe, mais je peux enfin dormir sur mes deux oreilles.

5/5 pour tous ces personnages historiques rendus tellement vivants (y compris l'authentique bandit élisabéthain nommé George Orwell), pour les réjouissants dialogues littéraires, politiques, théologiques, impertinents et croustillants, pour le mélange d'érudition, de dérision et d'esprit typiquement "burgessien". Et simplement par bonheur que ce livre existe.

"Déplume, si tu veux, le Saint-Esprit

Dis que de Dieu le Christ n'est pas le fils

Crache l'hostie et ce sans précaution

Soit, mais toujours avec dis-cré-ti-on !"

Pauvre Kit, sa discrétion n'était pas suffisante pour lui garantir la vie sauve. Il avait quelque chose de Faust, mais Walsingham était sans doute le Diable...

Voilà un petit roman historique consacré à la vie de Christopher Marlowe (1564-1593), dramaturge élisabéthain qui le premier fit de Faust un personnage de théâtre. La lecture de ce livre d'Anthony Burgess procure tant de plaisir qu'on regrette beaucoup sa brièveté, à peine trois cent dix pages, mais cette brièveté est celle de la vie du héros, poète libertin, espion à ses heures et tant d'autres choses, trouvant trop tôt une mort violente. Comme les affiches de théâtre du temps, qui ne laissaient aucun doute sur le genre de la pièce et sur sa fin : tragédie, farce ou comédie, le lecteur sait d'avance le destin fatal du héros.

Burgess n'écrit pas une biographie de Marlowe, à l'oeuvre de qui il consacra sa thèse universitaire. Les renseignements historiques sont maigres, mais leur rareté permet au romancier de déployer son invention et sa fantaisie. D'abord, il fabrique un narrateur acteur de théâtre, et témoin, qu'il va dénicher dans les erreurs d'impression des Folios de Shakespeare. Il donne ensuite libre cours à la verve renaissante de son narrateur, s'amusant à mélanger le réalisme du roman contemporain, avec les discours sentencieux, à peine sérieux, des auteurs du temps. Cet habile tressage de l'archaïsme et de la modernité a un effet plaisant : il dépayse sans lasser, donne à goûter le temps d'Elisabeth sans trop imposer une langue et des pensées anciennes. La culture, les débats theologiques passionnés de l'époque sont rendus sans lourdeur et deviennent amusants.

Le temps de Marlowe est, selon les termes de la célèbre malédiction, "des temps intéressants" : guerres de toute sorte, violences quotidiennes et religion partout, un peu comme aujourd'hui. Notre héros, libertin comme Théophile de Viau, Giordano Bruno ou Molière, philosophe en fumant (on se souviendra de la grande tirade du tabac au début du Don Juan de Molière), écrit des pièces que l'on retient contre lui, et tâche de vivre du mieux qu'il peut, aussi longtemps qu'il peut, malgré les ennemis qu'il se fait. Il ne ressemble guère au tragique et génial Zénon Ligre, l'esprit libre de L'Oeuvre au Noir de Marguerite Yourcenar, ni à l'humble Nathanaël ou à Lazare, héros d'Un homme obscur et d'Une belle matinée. Burgess n'a pas la gravité ni le digne sérieux de la romancière française, ni sans doute son sens du tragique. Il choisit un point de vue extérieur au personnage et ne prétend pas pénétrer dans l'intimité de ses pensées. Il s'amuse et il amuse avec l'effervescence de la Renaissance anglaise, sans prêcher d'ennuyeux messages citoyens à la Rachel Kadish.

Pour finir, tout comme on remercie Masse Critique quand elle donne à lire un livre, que soit remerciée Madame Lama, célèbre Babéliote angliciste, qui sait aiguiser les curiosités et indiquer les bons livres.

Burgess n'écrit pas une biographie de Marlowe, à l'oeuvre de qui il consacra sa thèse universitaire. Les renseignements historiques sont maigres, mais leur rareté permet au romancier de déployer son invention et sa fantaisie. D'abord, il fabrique un narrateur acteur de théâtre, et témoin, qu'il va dénicher dans les erreurs d'impression des Folios de Shakespeare. Il donne ensuite libre cours à la verve renaissante de son narrateur, s'amusant à mélanger le réalisme du roman contemporain, avec les discours sentencieux, à peine sérieux, des auteurs du temps. Cet habile tressage de l'archaïsme et de la modernité a un effet plaisant : il dépayse sans lasser, donne à goûter le temps d'Elisabeth sans trop imposer une langue et des pensées anciennes. La culture, les débats theologiques passionnés de l'époque sont rendus sans lourdeur et deviennent amusants.

Le temps de Marlowe est, selon les termes de la célèbre malédiction, "des temps intéressants" : guerres de toute sorte, violences quotidiennes et religion partout, un peu comme aujourd'hui. Notre héros, libertin comme Théophile de Viau, Giordano Bruno ou Molière, philosophe en fumant (on se souviendra de la grande tirade du tabac au début du Don Juan de Molière), écrit des pièces que l'on retient contre lui, et tâche de vivre du mieux qu'il peut, aussi longtemps qu'il peut, malgré les ennemis qu'il se fait. Il ne ressemble guère au tragique et génial Zénon Ligre, l'esprit libre de L'Oeuvre au Noir de Marguerite Yourcenar, ni à l'humble Nathanaël ou à Lazare, héros d'Un homme obscur et d'Une belle matinée. Burgess n'a pas la gravité ni le digne sérieux de la romancière française, ni sans doute son sens du tragique. Il choisit un point de vue extérieur au personnage et ne prétend pas pénétrer dans l'intimité de ses pensées. Il s'amuse et il amuse avec l'effervescence de la Renaissance anglaise, sans prêcher d'ennuyeux messages citoyens à la Rachel Kadish.

Pour finir, tout comme on remercie Masse Critique quand elle donne à lire un livre, que soit remerciée Madame Lama, célèbre Babéliote angliciste, qui sait aiguiser les curiosités et indiquer les bons livres.

Je l'ai lu en anglais. En français, j'aime beaucoup la littérature du XVIe siècle, l'exubérance du vocabulaire, la sinuosité des phrases qui n'en finissent pas, mais là, c'est un chouïa trop pour moi. Au détriment du plaisir de lire malheureusement.

Burgess a choisi un narrateur autre que Marlowe ce qui m'a paru un peu étrange au début. Mais Marlowe n'est pas du genre réflexif. Il court se jeter dans les filets de Francis Walsingham comme il se jettera dans les bras de Thomas Walsingham, sans plus de réflexion. Cela donne un espion vite désabusé et singulièrement détaché de son travail. En revanche, il fait des vers comme il respire, comme bat son cœur. Tout à son théâtre, ses poèmes, pris dans l'urgence de la vie, il n'a pas de temps pour revenir sur son existence et nous la raconter.

De grandes discussions autour d'un verre de whisky sur la religion et l'athéisme (question de vie ou de mort à l'époque) . L'angoissante expérience de la prison. Une liberté de parole qui se vient se fracasser sur les mœurs de l'époque.

Burgess a choisi un narrateur autre que Marlowe ce qui m'a paru un peu étrange au début. Mais Marlowe n'est pas du genre réflexif. Il court se jeter dans les filets de Francis Walsingham comme il se jettera dans les bras de Thomas Walsingham, sans plus de réflexion. Cela donne un espion vite désabusé et singulièrement détaché de son travail. En revanche, il fait des vers comme il respire, comme bat son cœur. Tout à son théâtre, ses poèmes, pris dans l'urgence de la vie, il n'a pas de temps pour revenir sur son existence et nous la raconter.

De grandes discussions autour d'un verre de whisky sur la religion et l'athéisme (question de vie ou de mort à l'époque) . L'angoissante expérience de la prison. Une liberté de parole qui se vient se fracasser sur les mœurs de l'époque.

Une invitation à écouter Mozart.

Lisez la présentation éditeur ! En effet, Burgess, qui est lui-même compositeur, a imaginé un hommage à Mozart à travers cette pièce de théâtre constituée de divers éléments hétéroclites dont l’apothéose est ce final (un opéra ?!) où Dieu se révèle être le véritable père de Mozart enfant prodige.

Burgess s’amuse avant tout (le titre original est « Mozart and The Wolf Gang »), les dialogues sont pleins d’humour et souvent de respect.

Lisez la présentation éditeur ! En effet, Burgess, qui est lui-même compositeur, a imaginé un hommage à Mozart à travers cette pièce de théâtre constituée de divers éléments hétéroclites dont l’apothéose est ce final (un opéra ?!) où Dieu se révèle être le véritable père de Mozart enfant prodige.

Burgess s’amuse avant tout (le titre original est « Mozart and The Wolf Gang »), les dialogues sont pleins d’humour et souvent de respect.

Who is Mr. Burgess ?

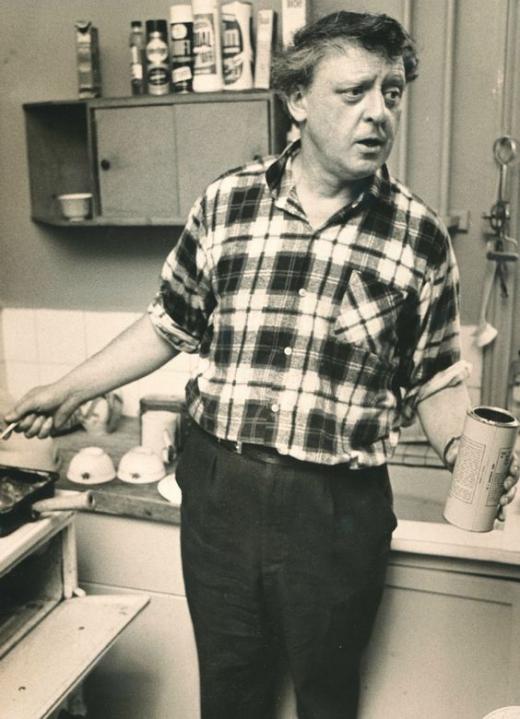

Petit Wilson et Dieu le père est la première partie des mémoires de l'auteur de L'orange mécanique. John Anthony Burgess Wilson, dit Anthony Burgess, nous apparaît dans les pages de ses mémoires, tout autant en brillant intellectuel, qu’en ivrogne, coquin et combattant du système, qu'il s'agisse de l'armée ou des responsables du Ministère de l'Éducation.

Au cours de sa longue vie, Burgess a accumulé de nombreuses observations acrimonieuses et peu flatteuses de ses contemporains, particulièrement ses supérieurs. Les longues années passées en Asie du Sud-Est lui ont permis de se rendre compte de la différence entre les cultures britannique et locale, ce qui rend les Malais et les Chinois pratiquement étrangers. Qu'est-ce qui unit les représentants de peuples si différents alors ? Le sexe et l’alcool.

À la fin du premier volume de ses mémoires, Burgess a quarante ans. Vivre la meilleure partie de la vie est possible - mais le bilan est décevant. Les années passées dans l'armée ne comptent pas comme un travail qualifié (Burgess a enseigné aux militaires les méthodes et objectifs de la politique britannique), ainsi il ne parvient pas même à trouver un emploi d'enseignant classique en Angleterre, d'où son départ pour la Malaisie.

Mais qu'en est-il des romans ? Burgess les écrit — en particulier, La trilogie malaisienne — rapidement, un travail qui lui semble même si facile par rapport à la composition d'opéras - tâche à laquelle il a voulu se consacrer dans sa jeunesse. Graham Greene qu’il rencontre, lui fait comprendre qu'en tant qu'écrivain il n'est pas très professionnel, par contre quel chef-d'œuvre le dernier roman publié par Evelyn Waugh...

Burgess écrit à ce sujet avec ironie, mais aussi avec amertume. Cependant, le malheur et la mélancolie n’auront pas raison de lui, son moteur créatif demeurant toujours la curiosité pour les hommes, le désir de créer et changer le monde, le rendre meilleur.

Petit Wilson et Dieu le père est la première partie des mémoires de l'auteur de L'orange mécanique. John Anthony Burgess Wilson, dit Anthony Burgess, nous apparaît dans les pages de ses mémoires, tout autant en brillant intellectuel, qu’en ivrogne, coquin et combattant du système, qu'il s'agisse de l'armée ou des responsables du Ministère de l'Éducation.

Au cours de sa longue vie, Burgess a accumulé de nombreuses observations acrimonieuses et peu flatteuses de ses contemporains, particulièrement ses supérieurs. Les longues années passées en Asie du Sud-Est lui ont permis de se rendre compte de la différence entre les cultures britannique et locale, ce qui rend les Malais et les Chinois pratiquement étrangers. Qu'est-ce qui unit les représentants de peuples si différents alors ? Le sexe et l’alcool.

À la fin du premier volume de ses mémoires, Burgess a quarante ans. Vivre la meilleure partie de la vie est possible - mais le bilan est décevant. Les années passées dans l'armée ne comptent pas comme un travail qualifié (Burgess a enseigné aux militaires les méthodes et objectifs de la politique britannique), ainsi il ne parvient pas même à trouver un emploi d'enseignant classique en Angleterre, d'où son départ pour la Malaisie.

Mais qu'en est-il des romans ? Burgess les écrit — en particulier, La trilogie malaisienne — rapidement, un travail qui lui semble même si facile par rapport à la composition d'opéras - tâche à laquelle il a voulu se consacrer dans sa jeunesse. Graham Greene qu’il rencontre, lui fait comprendre qu'en tant qu'écrivain il n'est pas très professionnel, par contre quel chef-d'œuvre le dernier roman publié par Evelyn Waugh...

Burgess écrit à ce sujet avec ironie, mais aussi avec amertume. Cependant, le malheur et la mélancolie n’auront pas raison de lui, son moteur créatif demeurant toujours la curiosité pour les hommes, le désir de créer et changer le monde, le rendre meilleur.

Je viens de relire ce livre que j'avais découvert, et beaucoup aimé, à sa parution. Je suis déçue par sa structure bancale et son abondance de clichés, mais quelques morceaux de bravoure restent des plus délectables.

La plume divertissante de Burgess ne faiblit pas dans cet exercice de nostalgie. raconté par Ellen Henshaw, âgée mais toujours belle, née dans la classe inférieure britannique mais maintenant à la retraite en Provence après une carrière de prostituée entrepreneuriale. D'une voix vigoureuse et cynique, drôle d'obscénités désinvoltes et d'un vernaculaire involontairement ou volontairement ? - vulgaire, Ellen raconte l'histoire de son bien-aimé « pauvre vieux papa ». Un joueur de piano (pas un pianiste, insiste-t-elle) pour les vieux films muets. Billy Henshaw était un génie avant son temps, selon Ellen, mais l'alcool, le goût des femmes. Tout cela l' mené à sa décision désastreuse de participer à un marathon de piano. L'interprétation d'Ellen de leur vie dans et hors des pensions, des cinémas et des music-halls miteux de Blackpool et de Manchester est jonchée de malapropismes, "c'est très dur de s'éloigner du sexe et je n'ai jamais vraiment essayé" et du français mutilé. Il y a quelques décors inspirés ici : une bagarre sur scène lors d'un spectacle de vaudeville est une formidable farce ; le récit d'un voyage en Italie relève de la comédie noire de Grand Guignol. Les facéties de Burgess, il inclut une page de partitions, Ellen lit le Carré pour son insomnie, car c'est « un écrivain très ennuyeux qui est bon pour vous endormir” et son penchant pour le « bon vieux temps, '' donnent à ce roman un vrai charme qui nous submerge.

Lien : http://holophernes.over-blog..

Lien : http://holophernes.over-blog..

ROME SOUS LA PLUIE

ANTHONNY BURGESS

7/10

Drolatique

Anthony B. réussit à nous faire rire de nos propres de nos tentations de nos angoisses.

Souvenirs très agréables.

ANTHONNY BURGESS

7/10

Drolatique

Anthony B. réussit à nous faire rire de nos propres de nos tentations de nos angoisses.

Souvenirs très agréables.

Ce livre n'est pas "délicieusement drôle", car son héros n'a justement pas l'étoffe d'un héros. Il peine à finir son manuscrit, il se fait violer par un gang de féministes, sa copine part au bout du monde, et il n'est pas foutu de se rappeler si sa femme est morte.

Avec Rome sous la pluie, on ne s'ennuie jamais, surtout si on imagine Richard Burton à contre-emploi dans le rôle principal. Les situations extravagantes chères aux Anglais se succèdent dans une Ville éternelle pleine de malfrats et de pervers. Rien de fellinien dans ce délire, c'est très british dans l'humour et le style.

Des pâtes, de l'action, du chianti, de l'amour, des scooters, mais sous une pluie londonienne.

Avec Rome sous la pluie, on ne s'ennuie jamais, surtout si on imagine Richard Burton à contre-emploi dans le rôle principal. Les situations extravagantes chères aux Anglais se succèdent dans une Ville éternelle pleine de malfrats et de pervers. Rien de fellinien dans ce délire, c'est très british dans l'humour et le style.

Des pâtes, de l'action, du chianti, de l'amour, des scooters, mais sous une pluie londonienne.

Un bel ouvrage qui nous emmène dans la ville éternelle. Dont je suis un fan. le récit est assez ubu-esque, car le héros amnésique se fait malmener par la vie, on dirait une sorte de "After- Hours" à la sauce italienne que nous a concocté Anthony Burgess

A lire par tout Holmsien qui se respecte.

Quatre histoires certes au style plus ou moins proche de celui de Conan Doyle mais qui méritent le détour.

Quatre histoires certes au style plus ou moins proche de celui de Conan Doyle mais qui méritent le détour.

Ce livre est composé de quatre nouvelles écrites par quatre grands auteurs qui s’essayent à l’art du pastiche Holmesien.

L’ensemble est plutôt réussi , on ne s ennuie vraiment pas et on en redemande !

Il y a d’ailleurs, une nouvelle de Rick Boyer , qui est aussi l’auteur de la nouvelle le rat géant Sumatra (pastiche holmesien aussi ) dont j’attends impatiemment la réédition!

L’ensemble est plutôt réussi , on ne s ennuie vraiment pas et on en redemande !

Il y a d’ailleurs, une nouvelle de Rick Boyer , qui est aussi l’auteur de la nouvelle le rat géant Sumatra (pastiche holmesien aussi ) dont j’attends impatiemment la réédition!

Sherlock Holmes en toutes lettres est un recueil de quatre nouvelles compilées par les éditions Rivages noir. Les textes sont plus au moins inspirés mais assez travaillés pour tenir en environ 250 pages.

Le Reclus Brun de David Grubb est probablement le seul pastiche du lot. Il reste également le récit le moins intéressant. Il offre la particularité de laisser la plume à une femme, Ellen Lathrop, qui est unijambiste, fière de son pied et accessoirement fétichiste. Son objectif ? Remporter une réplique de la célèbre babouche persane de Holmes. Le style est ici descriptif, long, plutôt ennuyeux et convenu malgré une ou deux surprises. La conclusion est décevante, tout comme l’histoire malgré de bonnes idées. Dommage car ce texte aurait pu offrir bien davantage…

Zolnay le trapéziste de Rick Boyer reste la meilleure nouvelle de ce recueil. Holmes et Watson vont devoir enquêter dans un cirque afin de mettre la main sur un mystérieux meurtrier. Si son identité n’étonnera personne, le déroulement de l’intrigue est sympathique. Par ailleurs, il faut noter ici la présence de John Merrick et un habile équilibre entre humour et tristesse.

L’aventure du locataire de Dorset Street par Michael Moorcock contraint Sherlock et Watson à quitter temporairement le 221B Baker Street pour un nouveau logis. Et oui, cela devait bien finir par arriver ! Et voici l’occasion d’enquêter sur une affaire assez classique, faisant intervenir une œuvre d’art. Bien que sympathique, le scénario est assez prévisible. Accessoirement, Watson va pouvoir découvrir de nouveaux plats…

Enfin, le recueil s’achève sur Meurtre en musique de Anthony Burgess. Cette dernière enquête se déroulera dans le milieu de la musique en offrant progressivement des ramifications impliquant deux Cours européennes, dont une dominée par un enfant.

Sans être exceptionnel, voici un recueil plutôt plaisant à lire. Les adeptes de Sherlock trouveront ici leur bonheur.

Le Reclus Brun de David Grubb est probablement le seul pastiche du lot. Il reste également le récit le moins intéressant. Il offre la particularité de laisser la plume à une femme, Ellen Lathrop, qui est unijambiste, fière de son pied et accessoirement fétichiste. Son objectif ? Remporter une réplique de la célèbre babouche persane de Holmes. Le style est ici descriptif, long, plutôt ennuyeux et convenu malgré une ou deux surprises. La conclusion est décevante, tout comme l’histoire malgré de bonnes idées. Dommage car ce texte aurait pu offrir bien davantage…

Zolnay le trapéziste de Rick Boyer reste la meilleure nouvelle de ce recueil. Holmes et Watson vont devoir enquêter dans un cirque afin de mettre la main sur un mystérieux meurtrier. Si son identité n’étonnera personne, le déroulement de l’intrigue est sympathique. Par ailleurs, il faut noter ici la présence de John Merrick et un habile équilibre entre humour et tristesse.

L’aventure du locataire de Dorset Street par Michael Moorcock contraint Sherlock et Watson à quitter temporairement le 221B Baker Street pour un nouveau logis. Et oui, cela devait bien finir par arriver ! Et voici l’occasion d’enquêter sur une affaire assez classique, faisant intervenir une œuvre d’art. Bien que sympathique, le scénario est assez prévisible. Accessoirement, Watson va pouvoir découvrir de nouveaux plats…

Enfin, le recueil s’achève sur Meurtre en musique de Anthony Burgess. Cette dernière enquête se déroulera dans le milieu de la musique en offrant progressivement des ramifications impliquant deux Cours européennes, dont une dominée par un enfant.

Sans être exceptionnel, voici un recueil plutôt plaisant à lire. Les adeptes de Sherlock trouveront ici leur bonheur.

"Les avatars de Sherlock Holmes" m’avaient un peu laissé sur ma faim et je n’avais pas pris autant de plaisir que je le pensais à leur lecture.

Si le tome 1 était fort éloigné du canon habituel, le deuxième mériterait la pastille “A.O.C” car les nouvelles semblent toutes droites sortie des originales.

Hormis la première qui ne concerne pas vraiment le détective de Baker Street, mais des membres d’une société holmésienne (“Le Reclus brun” de Davis Grubb, celui de “La nuit du chasseur”), les trois suivantes sont des plus jouissives, surtout celle de “Zolnay le trapéziste” (de Rick Boyer, l’auteur du “Rat géant de Sumatra”, un apocryphe exceptionnel) et de “Dorset Street” (de Michael Moorcock).

“Meurtre en musique” d’Anthony Burgess (“L’Orange mécanique”) est très bien aussi, mais les deux précitées avaient un petit côté plus fouillé, plus profondes, elles étaient plus longues, aussi.

Autant le premier tome se lisait vite, autant celui-ci met plus de temps avant l’arrivée à la page finale, celle qui vous fait regretter d’arriver déjà au bout. Mais comme dit mon mari “Toutes les bonnes choses ont une fin”.

Comme je le disais plus haut (suivez, que diable), le personnage se Sherlock Holmes est en tout point conforme à l’original, nous ne sommes pas dans des textes de SF, ou de loufoqueries, mais dans des nouvelles policières pures et dures, avec des tas de déductions du Maître, ce qui me rend toujours guillerette.

Si j’avais compris en partie la solution de “Zolnay le trapéziste”, je n’ai pourtant aucun mérite, ayant des connaissances que mon détective préféré n’a pas, puisque je suis née bien après lui. Celui ne retire pas du mérite.

Quant à la première, celle du “Reclus brun”, j’avais entrevu la fin aussi, mais je me suis laissée porter par la plume du talentueux Davis Grubb qui nous offre ici un récit moins sombre que sa nuit du chasseur, et, bien que Holmes ne soit pas présent dans sa nouvelle, on sentira néanmoins son ombre planer sur les pages.

Un excellent recueil, plus dans l’esprit du canon que son prédécesseur qui lui, était plus dans la parodie.

Du Sherlock Holmes pur jus, certifié Origine Contrôlée et Conforme.

Lien : https://thecanniballecteur.w..

Si le tome 1 était fort éloigné du canon habituel, le deuxième mériterait la pastille “A.O.C” car les nouvelles semblent toutes droites sortie des originales.

Hormis la première qui ne concerne pas vraiment le détective de Baker Street, mais des membres d’une société holmésienne (“Le Reclus brun” de Davis Grubb, celui de “La nuit du chasseur”), les trois suivantes sont des plus jouissives, surtout celle de “Zolnay le trapéziste” (de Rick Boyer, l’auteur du “Rat géant de Sumatra”, un apocryphe exceptionnel) et de “Dorset Street” (de Michael Moorcock).

“Meurtre en musique” d’Anthony Burgess (“L’Orange mécanique”) est très bien aussi, mais les deux précitées avaient un petit côté plus fouillé, plus profondes, elles étaient plus longues, aussi.

Autant le premier tome se lisait vite, autant celui-ci met plus de temps avant l’arrivée à la page finale, celle qui vous fait regretter d’arriver déjà au bout. Mais comme dit mon mari “Toutes les bonnes choses ont une fin”.

Comme je le disais plus haut (suivez, que diable), le personnage se Sherlock Holmes est en tout point conforme à l’original, nous ne sommes pas dans des textes de SF, ou de loufoqueries, mais dans des nouvelles policières pures et dures, avec des tas de déductions du Maître, ce qui me rend toujours guillerette.

Si j’avais compris en partie la solution de “Zolnay le trapéziste”, je n’ai pourtant aucun mérite, ayant des connaissances que mon détective préféré n’a pas, puisque je suis née bien après lui. Celui ne retire pas du mérite.

Quant à la première, celle du “Reclus brun”, j’avais entrevu la fin aussi, mais je me suis laissée porter par la plume du talentueux Davis Grubb qui nous offre ici un récit moins sombre que sa nuit du chasseur, et, bien que Holmes ne soit pas présent dans sa nouvelle, on sentira néanmoins son ombre planer sur les pages.

Un excellent recueil, plus dans l’esprit du canon que son prédécesseur qui lui, était plus dans la parodie.

Du Sherlock Holmes pur jus, certifié Origine Contrôlée et Conforme.

Lien : https://thecanniballecteur.w..

Après Les avatars de Sherlock Holmes en début d’année, les éditions Rivages continuent avec ce volume la publication de nouvelles consacrées à Sherlock Holmes. Le premier volume était consacré aux pastiches, celui-ci, à travers quatre nouvelles, recueille les écrits de grandes plumes de la littérature de genre s’essayant au récit holmésien.

Davis Grubb, l’auteur de La nuit du chasseur, ouvre le bal avec l’histoire d’une amatrice unijambiste de Sherlock Holmes bien décidée à damer le pion de ses concurrents de la société holmésienne locale. C’est que dans cette petite ville de Virginie Occidentale est conservée la « pantoufle persane » de Sherlock Holmes. Pour en devenir propriétaire, un seul moyen : résoudre un meurtre. La concurrence est rude, mais la dame a de la réserve. Et si l’on sent assez vite arriver le dénouement, Davis Grubb s’en tire avec les honneurs, en nous offrant une nouvelle qui, pour être un peu téléphonée, offre une belle galerie de personnages et un magnifique portrait de femme sur le fil de la folie.

Avec « Zolnay le trapéziste », Rick Boyer propose quant à lui une nouvelle à l’ambiance particulièrement captivante, entre coulisses d’un cirque et évocation du célèbre John Merrick – le fameux Elephant Man – dont la rencontre avec Holmes et Watson est un beau moment.

Michael Moorcock, dans « L’Aventure du locataire de Dorsey Street », joue a priori un peu plus la carte du classicisme en matière d’enquête de Sherlock Holmes tout en se plaisant à glisser régulièrement vers le pastiche. Cela donne une nouvelle plutôt enlevée et parfois franchement amusante.

Quant à Anthony Burgess, qui clôt ce volume avec « Meurtre en musique », enquête sur fond de mélomanie et de complot mené par des indépendantistes catalans – bravo pour l’actualité – il est sans doute celui qui offre la nouvelle la moins palpitante en ce que, certainement, elle manque par rapport aux trois précédentes de ce soupçon de dérision qui rend habituellement ce genre d’exercice amusant.

L’ensemble se tient et, comme le volume précédent, offre un divertissement des plus agréables, une lecture légère et plaisante.

Lien : http://www.encoredunoir.com/..

Davis Grubb, l’auteur de La nuit du chasseur, ouvre le bal avec l’histoire d’une amatrice unijambiste de Sherlock Holmes bien décidée à damer le pion de ses concurrents de la société holmésienne locale. C’est que dans cette petite ville de Virginie Occidentale est conservée la « pantoufle persane » de Sherlock Holmes. Pour en devenir propriétaire, un seul moyen : résoudre un meurtre. La concurrence est rude, mais la dame a de la réserve. Et si l’on sent assez vite arriver le dénouement, Davis Grubb s’en tire avec les honneurs, en nous offrant une nouvelle qui, pour être un peu téléphonée, offre une belle galerie de personnages et un magnifique portrait de femme sur le fil de la folie.

Avec « Zolnay le trapéziste », Rick Boyer propose quant à lui une nouvelle à l’ambiance particulièrement captivante, entre coulisses d’un cirque et évocation du célèbre John Merrick – le fameux Elephant Man – dont la rencontre avec Holmes et Watson est un beau moment.

Michael Moorcock, dans « L’Aventure du locataire de Dorsey Street », joue a priori un peu plus la carte du classicisme en matière d’enquête de Sherlock Holmes tout en se plaisant à glisser régulièrement vers le pastiche. Cela donne une nouvelle plutôt enlevée et parfois franchement amusante.

Quant à Anthony Burgess, qui clôt ce volume avec « Meurtre en musique », enquête sur fond de mélomanie et de complot mené par des indépendantistes catalans – bravo pour l’actualité – il est sans doute celui qui offre la nouvelle la moins palpitante en ce que, certainement, elle manque par rapport aux trois précédentes de ce soupçon de dérision qui rend habituellement ce genre d’exercice amusant.

L’ensemble se tient et, comme le volume précédent, offre un divertissement des plus agréables, une lecture légère et plaisante.

Lien : http://www.encoredunoir.com/..

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Anthony Burgess

Lecteurs de Anthony Burgess (2606)Voir plus

Quiz

Voir plus

L'Orange Mécanique d'Anthony Burgess

Quel est le titre original du livre ?

The Mechanical Orange

The Clockwork Testament

A Clockwork Orange

Grapefruit and Orange

8 questions

106 lecteurs ont répondu

Thème : L'orange mécanique de

Anthony BurgessCréer un quiz sur cet auteur106 lecteurs ont répondu