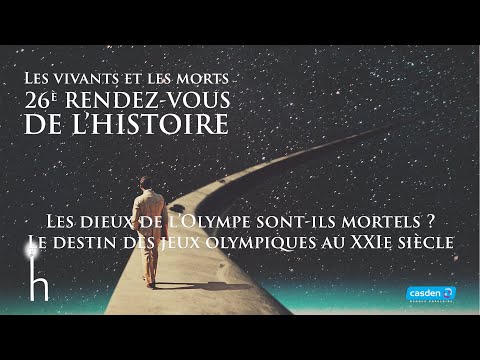

Table ronde, carte blanche proposée par la CASDEN

Modération: Pascal BLANCHARD, codirecteur du groupe de recherches Achac

Intervenants: Laetitia BERNARD, journaliste à France Inter, Sandrine LEMAIRE, professeure agrégée en classes préparatoires à Reims, Thomas SNÉGAROFF, journaliste à Radio France et à France TV, Lilian THURAM, footballeur international, président de la Fondation Lilian Thuram, Georges VIGARELLO, directeur d'études de l'EHESS

Les Jeux Olympiques participent pleinement du processus contemporain de mondialisation et à chaque décennie on annonce « la fin des Jeux ». Quatorze pays étaient rassemblés à Athènes en 1896. Ils seront plus de 200 à Paris en 2024. Entre temps, l'espace olympique est devenu un lieu de combat politique permanent. Comme le sport avec sa médiatisation, c'est le premier espace pour porter un combat, engager un boycott, combattre pour les droits de l'homme en URSS et en Chine, lutter contre des invasions en Tchécoslovaquie, au Tibet ou en Ukraine, revendiquer contre le racisme, l'apartheid ou développer sa propagande (de l'Allemagne nazie à l'URSS, de l'Italie de Mussolini à l'Amérique…). le Covid, la guerre froide, la montée des extrêmes, la guerre froide, l'URSS et les spartakiades, le combat pour la parité, le tiers-mondisme et sa volonté de jeux alternatifs n'ont pas mis fin au modèle olympique qui a chaque fois va réussir à renaître de ses cendres.

Que seront les Jeux dans l'avenir ? Sont-ils condamnés à disparaître sous la forme que nous connaissons ? Les enjeux démocratiques, la volonté des populations, les enjeux économiques et écologiques remettent en cause l'idée même de ces grands rendez-vous mondiaux autour du sport ? Depuis Tokyo et la crise de la Covid, la question se pose avec cette édition spectrale, sans spectateurs. Que seront les Jeux dans les prochaines décennies après le partage sans concurrence entre Paris et Los Angeles des Olympiades des 2024 et 2028 ?

+ Lire la suite

C'est en retraçant les actes familiers de Don Carlos, mystérieusement enlevé par quelques sbires masqués, que le Roman Comique (1651) évoque une scène de toilette. Le prisonnier est noble, le cadre est somptueux. Scarron décrit les gestes et les objets : la diligence du service bien sûr, le faste de certains détails aussi, le chandelier de vermeil ciselé par exemple, mais encore les marques de propreté. Or, celles-ci débordent de sens : elles sont à la fois proches et totalement distantes des nôtres. Elles pourraient ressembler à certaines pratiques d'aujourd'hui et elles en sont pourtant très éloignées. L'intérêt de Scarron se polarise sur des indices devenus aujourd'hui accessoires, et il glisse sur d'autres devenus au contraire essentiels. Des "manques" surtout ou des "imprécisions" comme si nos comportements les plus quotidiens étaient encore à inventer, alors qu'ils ont pourtant ici quelques-uns de leurs équivalents. En particulier, le seul geste d'ablution cité est très concis : "J'oubliais à vous dire que je crois qu'il se lava la bouche, car j'ai su qu'il avait grand soin de ses dents (...)." L'attention à la propreté est centrée plus explicitement sur le linge de corps et sur l'habit : "Le nain masqué se présenta pour le servir et lui fit prendre le plus beau linge du monde, le mieux blanchi et le plus parfumé."

Aucune évocation de l'eau dans l'ensemble de ces scènes, sinon de l'eau qui lave la bouche. L'attention à la propreté est faite pour le regard et l'odorat. (...)

Désormais, c'est l'anatomie qui impose ses formes à l'habit et non l'inverse.

Les médecins en temps de peste, dénoncent depuis le XVe siècle ces établissements où se côtoient des corps nus. Les "gens déjà attaqués de maladies contagieuses" peuvent y créer d'inquiétants amalgames. Des diffusions peuvent s'y produire : "Etuves et bains, je vous en prie, fuyez-les ou vous en mourrez."

Commence alors un recensement de ces emplacements et de leurs "brouillards purulents", auquel s'ajoute la liaison insistante entre la puanteur et la malpropreté, celle des espaces et des corps. Mais pas des espaces et des corps nobles ou bourgeois : les lieux soupçonnés sont d'abord ceux où s'accumulent les pauvres, et les corps sont ceux que le linge ne protège pas toujours. C'est le peuple qui est d'abord concerné. De ces recensements et des normes qui les sous-tendent naissent insensiblement après 1780 les prémices d'une "hygiène publique", amorçant par moments ce que le XIXème siècle va développer. Évoquer la propreté, c'est opposer aux "négligences" populaires, aux puanteurs urbaines, aux promiscuités incontrôlées. Da,s les années 1780, la critique n'est plus cantonnée à l'artifice des aristocrates : de sont bientôt les pratiques du peuple qui sont réprouvées comme elles ne l'avaient jamais été.

Troisième partie - De l'eau qui pénètre le corps à celle qui renforce

La propreté se dit de la forme autant que de la "blancheur". Elle qualifie aussi bien la silhouette que la matière. Elle confirme ce double critère que seul le temps dénouera : assimilation de la netteté au visible et désignation par là-même d'une distinction.

Deuxième partie - Le linge qui lave

La visibilité du sport, son simplisme sans doute, sa volonté obscure de constituer un monde séparé et "préservé" en font aussi un des lieux d'une hypocrisie rampante, sinon d'une évidente vulnérabilité.

Plus que d'autres pratiques, le sport révèle nos sociétés.

(Georges Vigarello ).

Au XVIIIè siècle, les tentatives de jurisprudence différencient les violences sexuelles commises par les valets sur leurs maîtresses de celles commises par les maîtres sur leurs servantes.

Dans " La petite Roque", en 1887, Maupassant décrit le viol et le meurtre d'une enfant de 13 ans par le maire Renardet, "un gros et grand homme, rouge et lourd, fort comme un boeuf, et très aimé dans le pays bien que violent à l'excès".

Les situations dites de danger sur mineurs, relevés par les services départementaux pour les risques de violence, d'abus sexuel, ou de négligences lourdes, passent de 35.000 en 1992 à 65.000 en 1995.

La propreté n'est donc plus la même une fois qu'est évoqué l'univers microbien. Le thème des défenses s'est brusquement accentué. Le regard s'est déplacé. Des objets se sont constitués et des causalités jusque-là inédites se sont imposées. Corpuscule invisible, le microbe a bouleversé les repères, au-delà de la crasse elle-même. Et ce bouleversement a d'autant plus d'importance qu'il est "efficace" : les infections post-opératoires diminuent largement lorsqu'à la fin du XIXème siècle les chirurgiens officient avec des gants stériles et non plus avec leurs mains nues. De même que diminuent statistiquement les cas de diphtérie lorsque sont mieux compris les modes de communication par contact qui entretiennent le mal. Des preuves s'affichent. Une ostentation même affleure : "Les maladies épidémiques sont la conséquence de l'ignorance et la punition de l'incurie des peuples et des individus." L'objectivation du microbe renforce le discours positiviste de la fin du XIXème siècle : la propreté n'est-elle pas, pour la première fois, l'objet d'un véritable travail expérimental ? Vérifications, calculs, évaluations statistiques de la présence microbienne.

Le thème, pourtant, ne saurait se limiter au seul fonctionnement de la preuve. Cette propreté savante comporte elle-même ses versants imaginaires.

Quatrième partie - L'eau qui protège