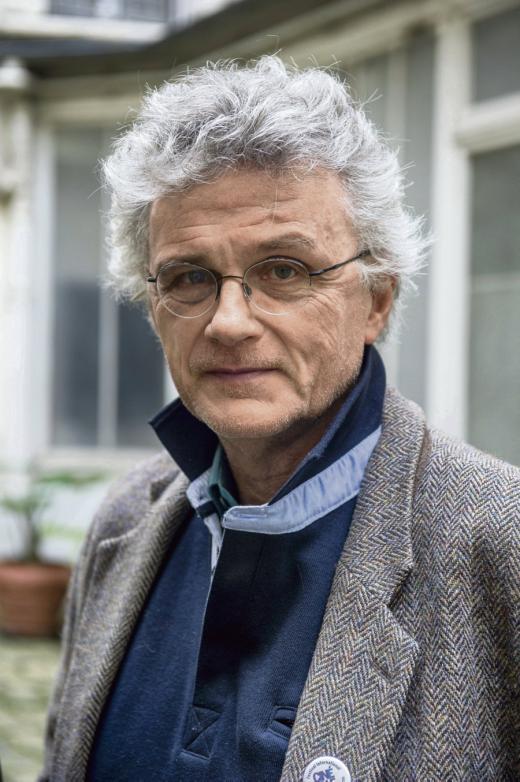

Critiques de Gérard Mordillat (423)

Ce tome est le premier d'une trilogie se déroulant sur 3 époques différentes : en 1357, en 1898, en 2019. Il a été écrit par Gérard Mordillat & Jérôme Prieur, dessiné et encré par Éric Liberge. C'est une bande dessinée de 70 planches, en noir & blanc avec des nuances de gris.

Au début de premier millénaire, dans une plaine désolée, un groupe d'hommes s'avance, composé de 4 soldats à pied, d'un autre à cheval, et d'un individu nu les mains attachées à une courte poutre posée sur sa nuque. Épuisé, le supplicié tombe à genoux, devant 4 pieux fichés en terre. Les soldats se mettent à l'œuvre : clouer les mains du supplicié sur la poutre qu'il a transportée. Ils attachent ensuite la poutre à l'un des pieux, formant ainsi une croix. L'un des soldats peint une inscription sur un parchemin qu'il cloue sur le pieu, sous les pieds du supplicié. Ils s'en vont. En Champagne, en février 1357, un groupe de soldats escorte un groupe d'individus uniquement habillés d'un pagne ceint autour des reins (malgré le froid) et s'autoflagellant avec des disciplines. Cela n'empêche pas les paysans de travailler aux champs, les tailleurs de pierre de s'activer au pied de la cathédrale en construction, les sœurs de ramener les corps des pestiférés vers la fosse commune.

En revenant de la fosse commune à travers champ, Lucie (à pied dans la neige) se fait interpeller par son cousin Henri, à cheval, évêque de Troyes. Il lui demande de quitter les habits pour revenir à la demeure familiale de ses parents. Elle refuse. L'évêque est interpellé par un groupe de paysans qui lui demandent de venir leur prêter main forte pour pousser leur carriole embourbée dans l'ornière. Lucie en profite pour continuer son chemin. Dans l'abbaye proche, les frères se tournent vers le prieur Thomas Merlin en se désolant que leur confrérie soit à cours de finances. Pourtant ils sont revenus de Jérusalem, avec une relique inestimable : un morceau de la vraie croix. Il leur déclare que même son oncle le pape Clément ne se soucie pas des pauvres moines qu'ils sont. Lucie est de retour en ville, dans l'église où de nombreux gueux attendent les bons soins de sœurs. Elle se met à panser des plaies. L'évêque l'a rejointe et la poursuit de sa demande, mais le prieur Thomas intervient.

Le texte de la quatrième de couverture précise que le suaire du titre se réfère bien à celui dit de Turin : un drap de lin jauni (4,42m * 1,13m) portant l'image d'un homme avec des traces de blessures compatibles avec un crucifiement. Le bandeau de la bande dessinée rappelle que Gérard Mordillat & Jérôme Prieur sont les auteurs de 3 séries documentaires extraordinaires [[ASIN:B000A3X4IW Corpus Christi]], [[ASIN:B00017O6K2 L'origine du Christianisme]] et [[ASIN:B001CJYK1S L'Apocalypse]]. Cela génère 2 appréhensions chez le lecteur de bande dessinée. Est-ce que ces messieurs sont capables d'écrire en respectant les codes du média BD ? Est-ce que le propos ne risque pas d'être intellectuel ? Comme un fait exprès, l'ouvrage s'ouvre avec une séquence de 4 pages sans aucun texte. Elle est parfaitement intelligible, très prosaïque (une mise en croix), avec une narration visuelle efficace et claire. Le lecteur éprouve un moment de doute, car s'il y a bien 3 autres pieux à côté de celui où est accroché le supplicié, il n'y a pas d'autres condamnés dessus, pas de voleurs. Peut-être ne s'agit-il pas du Christ… En 4 pages, les appréhensions ont été levées et le lecteur est en confiance, accroché par les dessins descriptifs, réalistes et un peu brut d'Éric Liberge. Le bandeau précise également que cet artiste est l'auteur complet de [[ASIN:2800167319 Monsieur Mardi-Gras Descendres]], une bande dessinée singulière.

Au fil des pages, le lecteur apprécie le degré d'implication d'Éric Liberge et sa narration visuelle. S'il en fait le compte, il constate que cette bande dessinée comprend 22 pages dépourvues de texte sur 70. C'est un vrai plaisir de lecture que de lire ces pages qui racontent uniquement par les dessins. L'enchaînement d'une case à l'autre est évident, avec une bonne densité d'informations visuelles. Ainsi pages 16 et 17, le lecteur voit la sœur Lucie de Poitiers avancer dans la ville de Lirey. Il observe les activités autour d'elle : un gueux peignant un dessin cochon sur une toile, des gamins surveillant les porcs dans la fange, des carrioles avec leur chargement, un bûcheron avec son fagot de bois, des porteurs. Puis Lucie pénètre dans l'église, effectue une prière rapide devant la statue de la Vierge, se déplace au milieu des nécessiteux attendant de recevoir la charité ou des soins. L'artiste réalise des planches tout aussi remarquables lorsque l'action prend le dessus, par exemple quand l'évêque se bat contre une meute de loups, avec une utilisation remarquable du blanc de la page pour donner à voir le manteau de neige.

Le scénario est assez exigeant avec l'artiste puisqu'il s'agit d'une reconstitution historique, d'un drame et de pratiques cultuelles. Éric Liberge décrit un moyen-âge que le lecteur n'a pas de raison de remettre en doute. Il peut donc voir les occupations de la vie quotidienne au gré des déplacements des personnages. Il regarde les vêtements des gens du peuple, des nobles et du clergé, des moines et des sœurs. Il voit la pauvreté et le dénuement des miséreux, et le contraste total avec la scène de banquet au castelet de Montgueux chez le bailli du roi. Il peut détailler les plats servis, les instruments de musique des amuseurs. En page 34, il regarde comment Lucie prépare sa décoction pour soigner les malades. Dans la page suivante, un médecin de peste porte un masque caractéristique en forme de long bec blanc recourbé (bec de corbin). Tout au long de la bande dessinée, le lecteur peut ainsi observer de nombreuses pratiques de l'époque : l'embaument des morts de la peste, la parade à cheval des évêques, le cheminement des suppliciés juifs et flagellants, l'emmurement de certains pestiférés, la ferveur religieuse lors de l'ostension des reliques. Liberge réalise donc une reconstitution historique très riche, sans jamais chercher à s'épargner le labeur par des raccourcis graphiques, en représentant les églises dans le détail, en veillant à leur authenticité architecturale.

Le lecteur s'immerge donc pleinement dans chaque environnement et à cette époque. Il assiste à un drame impliquant essentiellement 3 personnes : Lucie, Henri et Thomas. Éric Liberge donne des morphologies normales à ses personnages, sans exagération anatomique pour les hommes ou pour les femmes. Ils sont tous aisément reconnaissables et il opte pour une direction d'acteur de type naturaliste, sans emphase particulière, sauf pendant les moments périlleux où les émotions et les réactions deviennent plus vives. Lucie apparaît comme une jeune femme réservée et déterminée, aidant les nécessiteux sans mépris ni recul, accomplissant sa tâche parce qu'elle sait qu'elle est juste. Thomas semble être un quadragénaire, habité par la foi sans en devenir fanatique, mais sûr de son jugement puisqu'il est guidé par Dieu. Les postures d'Henri montrent qu'il est conscient de son rang et qu'il attend d'être obéi comme il se doit du fait de son titre. Au fil des séquences, le lecteur observe les autres acteurs, figurants avec ou sans réplique : l'obstination fanatique des flagellants, la gloutonnerie des fêtards au banquet, la soif de violence sur le visage des spectateurs voyant passer les condamnés, la ferveur des croyants venant voir l'ostension du suaire, passant de la patience pour accéder à une place, à la ferveur extatique en le voyant, l'angoisse et l'effort de ceux fuyant l'incendie. L'artiste sait trouver la posture parlante et représenter l'expression de visage adaptée pour que le lecteur puisse y lire l'état d'esprit du personnage concerné.

La tâche du dessinateur s'avère très délicate quand il s'agit de représenter les pratiques cultuelles, allant de la simple marque de respect devant la statue de la Sainte Vierge, à la mortification par auto-flagellation avec une discipline (fouet de cordelettes ou de petites chaînes). Le parti pris des auteurs est de montrer ces pratiques comme relevant d'actes normaux dans le contexte de cette époque et de cette région du monde. Éric Liberge s'applique à ce que ses dessins soient en phase avec ce parti pris, en restant factuel, en évitant de donner dans le sensationnalisme par des angles de vue trop appuyés ou des images voyeuristes. Il arrive à trouver le bon équilibre, que ce soit lors de la scène de la crucifixion où les soldats font leur boulot sans faire montre de sadisme ou de commisération, ou lors des scènes de repentance des flagellants en train de se fouetter le dos. Il ne se complaît pas dans des représentations gore, mais si le lecteur a déjà eu la curiosité de consulter des images sur l'auto-flagellation, il retrouve bien les cicatrices caractéristiques sur le dos de Lucie dans une case de la page 65. Cela atteste encore une fois du sérieux des recherches effectuées par l'artiste. Par ailleurs, il réalise également des cases mémorables comme une vue du dessus de la nef de l'église avec les nécessiteux, Henri lançant son cheval au milieu de la troupe de flagellants, Henri quittant la salle du banquet par l'escalier, l'irruption du médecin de peste, la façade de la cathédrale de Troyes, un moine baisant le pied d'un voyageur qu'il vient de laver, l'ostension du suaire dans la cathédrale, l'incendie ravageant la cathédrale.

Le lecteur n'éprouve aucun doute sur le sérieux des recherches effectués par les coscénaristes du fait de leur bibliographie et de leur vidéographie. S'il en a la curiosité, il peut aller consulter une encyclopédie pour se renseigner sur le Suaire de Turin, et connaître l'état des connaissances sur son origine. Il retrouve l'hypothèse la plus communément admise dans cette bande dessinée. Les auteurs proposent donc une fiction sur les circonstances de sa réalisation menant à sa première ostension, relevant du fait historique. Ils ne se prononcent pas sur les techniques employées pour obtenir cette trace sur le drap de lin. Le lecteur se laisse convaincre par la plausibilité de ce récit qui montre comment cette idée a pu germer et a pu être mise en œuvre. Il apprécie la qualité de la transcription des pratiques cultuelles, sans jugement de valeur, autre que le regard qu’il peut lui-même porter sur l'auto-flagellation et la valeur de la mortification. Les auteurs n'ont pas donné une forme de reportage à ce récit, mais bien de roman focalisé sur trois personnages. Ceux-ci sont définis par leurs actes et leurs paroles, car le lecteur n'a pas accès à leur flux de pensées. Il peut en déduire leurs motivations et leurs convictions, ce qui tire le récit vers la littérature, avec l'utilisation d'une forme construite pour parler du suaire de Turin. Au fur et à mesure, le lecteur s'interroge sur le comportement de tel ou tel personnage secondaire. En fonction de ses convictions religieuses, il se demande ce qui poussait des individus à laver les pieds des autres, à se mortifier, à se mettre en danger pour ses convictions religieuses, ou à l'opposé à être en capacité d'ignorer la souffrance de son prochain. Il n'y a ni prosélytisme, ni raillerie dans ces pages, juste une étrange histoire d'amour de nature spirituelle, et une réflexion sur ce qui a pu amener des individus à réaliser un tel suaire, sur le système de croyance, sur les conditions politico-sociales qui ont produit cet artefact.

Dès la première séquence, le lecteur est séduit par le noir et blanc avec des nuances de gris, sans chichi, d'Éric Liberge, par la lisibilité de ses planches sans sacrifier à la qualité de la reconstitution historique, à l'émotion des personnages, à la rigueur de la mise en scène. Il se rend compte que le récit est accessible et facile à lire, un véritable roman racontant comment le Suaire de Turin a pu être créer sans prétendre à la véracité, mais avec une forte plausibilité. Par ailleurs ce tome peut être lu pour lui-même, sans avoir besoin de lire les suivants, si le lecteur n'est intéressé que par cet aspect du suaire.

Au début de premier millénaire, dans une plaine désolée, un groupe d'hommes s'avance, composé de 4 soldats à pied, d'un autre à cheval, et d'un individu nu les mains attachées à une courte poutre posée sur sa nuque. Épuisé, le supplicié tombe à genoux, devant 4 pieux fichés en terre. Les soldats se mettent à l'œuvre : clouer les mains du supplicié sur la poutre qu'il a transportée. Ils attachent ensuite la poutre à l'un des pieux, formant ainsi une croix. L'un des soldats peint une inscription sur un parchemin qu'il cloue sur le pieu, sous les pieds du supplicié. Ils s'en vont. En Champagne, en février 1357, un groupe de soldats escorte un groupe d'individus uniquement habillés d'un pagne ceint autour des reins (malgré le froid) et s'autoflagellant avec des disciplines. Cela n'empêche pas les paysans de travailler aux champs, les tailleurs de pierre de s'activer au pied de la cathédrale en construction, les sœurs de ramener les corps des pestiférés vers la fosse commune.

En revenant de la fosse commune à travers champ, Lucie (à pied dans la neige) se fait interpeller par son cousin Henri, à cheval, évêque de Troyes. Il lui demande de quitter les habits pour revenir à la demeure familiale de ses parents. Elle refuse. L'évêque est interpellé par un groupe de paysans qui lui demandent de venir leur prêter main forte pour pousser leur carriole embourbée dans l'ornière. Lucie en profite pour continuer son chemin. Dans l'abbaye proche, les frères se tournent vers le prieur Thomas Merlin en se désolant que leur confrérie soit à cours de finances. Pourtant ils sont revenus de Jérusalem, avec une relique inestimable : un morceau de la vraie croix. Il leur déclare que même son oncle le pape Clément ne se soucie pas des pauvres moines qu'ils sont. Lucie est de retour en ville, dans l'église où de nombreux gueux attendent les bons soins de sœurs. Elle se met à panser des plaies. L'évêque l'a rejointe et la poursuit de sa demande, mais le prieur Thomas intervient.

Le texte de la quatrième de couverture précise que le suaire du titre se réfère bien à celui dit de Turin : un drap de lin jauni (4,42m * 1,13m) portant l'image d'un homme avec des traces de blessures compatibles avec un crucifiement. Le bandeau de la bande dessinée rappelle que Gérard Mordillat & Jérôme Prieur sont les auteurs de 3 séries documentaires extraordinaires [[ASIN:B000A3X4IW Corpus Christi]], [[ASIN:B00017O6K2 L'origine du Christianisme]] et [[ASIN:B001CJYK1S L'Apocalypse]]. Cela génère 2 appréhensions chez le lecteur de bande dessinée. Est-ce que ces messieurs sont capables d'écrire en respectant les codes du média BD ? Est-ce que le propos ne risque pas d'être intellectuel ? Comme un fait exprès, l'ouvrage s'ouvre avec une séquence de 4 pages sans aucun texte. Elle est parfaitement intelligible, très prosaïque (une mise en croix), avec une narration visuelle efficace et claire. Le lecteur éprouve un moment de doute, car s'il y a bien 3 autres pieux à côté de celui où est accroché le supplicié, il n'y a pas d'autres condamnés dessus, pas de voleurs. Peut-être ne s'agit-il pas du Christ… En 4 pages, les appréhensions ont été levées et le lecteur est en confiance, accroché par les dessins descriptifs, réalistes et un peu brut d'Éric Liberge. Le bandeau précise également que cet artiste est l'auteur complet de [[ASIN:2800167319 Monsieur Mardi-Gras Descendres]], une bande dessinée singulière.

Au fil des pages, le lecteur apprécie le degré d'implication d'Éric Liberge et sa narration visuelle. S'il en fait le compte, il constate que cette bande dessinée comprend 22 pages dépourvues de texte sur 70. C'est un vrai plaisir de lecture que de lire ces pages qui racontent uniquement par les dessins. L'enchaînement d'une case à l'autre est évident, avec une bonne densité d'informations visuelles. Ainsi pages 16 et 17, le lecteur voit la sœur Lucie de Poitiers avancer dans la ville de Lirey. Il observe les activités autour d'elle : un gueux peignant un dessin cochon sur une toile, des gamins surveillant les porcs dans la fange, des carrioles avec leur chargement, un bûcheron avec son fagot de bois, des porteurs. Puis Lucie pénètre dans l'église, effectue une prière rapide devant la statue de la Vierge, se déplace au milieu des nécessiteux attendant de recevoir la charité ou des soins. L'artiste réalise des planches tout aussi remarquables lorsque l'action prend le dessus, par exemple quand l'évêque se bat contre une meute de loups, avec une utilisation remarquable du blanc de la page pour donner à voir le manteau de neige.

Le scénario est assez exigeant avec l'artiste puisqu'il s'agit d'une reconstitution historique, d'un drame et de pratiques cultuelles. Éric Liberge décrit un moyen-âge que le lecteur n'a pas de raison de remettre en doute. Il peut donc voir les occupations de la vie quotidienne au gré des déplacements des personnages. Il regarde les vêtements des gens du peuple, des nobles et du clergé, des moines et des sœurs. Il voit la pauvreté et le dénuement des miséreux, et le contraste total avec la scène de banquet au castelet de Montgueux chez le bailli du roi. Il peut détailler les plats servis, les instruments de musique des amuseurs. En page 34, il regarde comment Lucie prépare sa décoction pour soigner les malades. Dans la page suivante, un médecin de peste porte un masque caractéristique en forme de long bec blanc recourbé (bec de corbin). Tout au long de la bande dessinée, le lecteur peut ainsi observer de nombreuses pratiques de l'époque : l'embaument des morts de la peste, la parade à cheval des évêques, le cheminement des suppliciés juifs et flagellants, l'emmurement de certains pestiférés, la ferveur religieuse lors de l'ostension des reliques. Liberge réalise donc une reconstitution historique très riche, sans jamais chercher à s'épargner le labeur par des raccourcis graphiques, en représentant les églises dans le détail, en veillant à leur authenticité architecturale.

Le lecteur s'immerge donc pleinement dans chaque environnement et à cette époque. Il assiste à un drame impliquant essentiellement 3 personnes : Lucie, Henri et Thomas. Éric Liberge donne des morphologies normales à ses personnages, sans exagération anatomique pour les hommes ou pour les femmes. Ils sont tous aisément reconnaissables et il opte pour une direction d'acteur de type naturaliste, sans emphase particulière, sauf pendant les moments périlleux où les émotions et les réactions deviennent plus vives. Lucie apparaît comme une jeune femme réservée et déterminée, aidant les nécessiteux sans mépris ni recul, accomplissant sa tâche parce qu'elle sait qu'elle est juste. Thomas semble être un quadragénaire, habité par la foi sans en devenir fanatique, mais sûr de son jugement puisqu'il est guidé par Dieu. Les postures d'Henri montrent qu'il est conscient de son rang et qu'il attend d'être obéi comme il se doit du fait de son titre. Au fil des séquences, le lecteur observe les autres acteurs, figurants avec ou sans réplique : l'obstination fanatique des flagellants, la gloutonnerie des fêtards au banquet, la soif de violence sur le visage des spectateurs voyant passer les condamnés, la ferveur des croyants venant voir l'ostension du suaire, passant de la patience pour accéder à une place, à la ferveur extatique en le voyant, l'angoisse et l'effort de ceux fuyant l'incendie. L'artiste sait trouver la posture parlante et représenter l'expression de visage adaptée pour que le lecteur puisse y lire l'état d'esprit du personnage concerné.

La tâche du dessinateur s'avère très délicate quand il s'agit de représenter les pratiques cultuelles, allant de la simple marque de respect devant la statue de la Sainte Vierge, à la mortification par auto-flagellation avec une discipline (fouet de cordelettes ou de petites chaînes). Le parti pris des auteurs est de montrer ces pratiques comme relevant d'actes normaux dans le contexte de cette époque et de cette région du monde. Éric Liberge s'applique à ce que ses dessins soient en phase avec ce parti pris, en restant factuel, en évitant de donner dans le sensationnalisme par des angles de vue trop appuyés ou des images voyeuristes. Il arrive à trouver le bon équilibre, que ce soit lors de la scène de la crucifixion où les soldats font leur boulot sans faire montre de sadisme ou de commisération, ou lors des scènes de repentance des flagellants en train de se fouetter le dos. Il ne se complaît pas dans des représentations gore, mais si le lecteur a déjà eu la curiosité de consulter des images sur l'auto-flagellation, il retrouve bien les cicatrices caractéristiques sur le dos de Lucie dans une case de la page 65. Cela atteste encore une fois du sérieux des recherches effectuées par l'artiste. Par ailleurs, il réalise également des cases mémorables comme une vue du dessus de la nef de l'église avec les nécessiteux, Henri lançant son cheval au milieu de la troupe de flagellants, Henri quittant la salle du banquet par l'escalier, l'irruption du médecin de peste, la façade de la cathédrale de Troyes, un moine baisant le pied d'un voyageur qu'il vient de laver, l'ostension du suaire dans la cathédrale, l'incendie ravageant la cathédrale.

Le lecteur n'éprouve aucun doute sur le sérieux des recherches effectués par les coscénaristes du fait de leur bibliographie et de leur vidéographie. S'il en a la curiosité, il peut aller consulter une encyclopédie pour se renseigner sur le Suaire de Turin, et connaître l'état des connaissances sur son origine. Il retrouve l'hypothèse la plus communément admise dans cette bande dessinée. Les auteurs proposent donc une fiction sur les circonstances de sa réalisation menant à sa première ostension, relevant du fait historique. Ils ne se prononcent pas sur les techniques employées pour obtenir cette trace sur le drap de lin. Le lecteur se laisse convaincre par la plausibilité de ce récit qui montre comment cette idée a pu germer et a pu être mise en œuvre. Il apprécie la qualité de la transcription des pratiques cultuelles, sans jugement de valeur, autre que le regard qu’il peut lui-même porter sur l'auto-flagellation et la valeur de la mortification. Les auteurs n'ont pas donné une forme de reportage à ce récit, mais bien de roman focalisé sur trois personnages. Ceux-ci sont définis par leurs actes et leurs paroles, car le lecteur n'a pas accès à leur flux de pensées. Il peut en déduire leurs motivations et leurs convictions, ce qui tire le récit vers la littérature, avec l'utilisation d'une forme construite pour parler du suaire de Turin. Au fur et à mesure, le lecteur s'interroge sur le comportement de tel ou tel personnage secondaire. En fonction de ses convictions religieuses, il se demande ce qui poussait des individus à laver les pieds des autres, à se mortifier, à se mettre en danger pour ses convictions religieuses, ou à l'opposé à être en capacité d'ignorer la souffrance de son prochain. Il n'y a ni prosélytisme, ni raillerie dans ces pages, juste une étrange histoire d'amour de nature spirituelle, et une réflexion sur ce qui a pu amener des individus à réaliser un tel suaire, sur le système de croyance, sur les conditions politico-sociales qui ont produit cet artefact.

Dès la première séquence, le lecteur est séduit par le noir et blanc avec des nuances de gris, sans chichi, d'Éric Liberge, par la lisibilité de ses planches sans sacrifier à la qualité de la reconstitution historique, à l'émotion des personnages, à la rigueur de la mise en scène. Il se rend compte que le récit est accessible et facile à lire, un véritable roman racontant comment le Suaire de Turin a pu être créer sans prétendre à la véracité, mais avec une forte plausibilité. Par ailleurs ce tome peut être lu pour lui-même, sans avoir besoin de lire les suivants, si le lecteur n'est intéressé que par cet aspect du suaire.

Gérard MORDILLAT a écrit ce livre en 2014.

En 2018, Xénia aurait-elle endossé le gilet Jaune ?

Zoom sur Xénia qui n’a du lapin blanc d’Alice aux pays des merveilles auquel elle se compare, que la fâcheuse habitude d’être en retard. Mère célibataire de 23 ans, tour à tour, femme de ménage, caissière, ou serveuse aux seins nus, elle empoigne les difficultés de la vie en cité, de la vie de salariée, de mère, de fille, d’amie, de femme.

Xénia veut dire étrangère en grec ; pourtant le personnage nous montre totalement l’inverse : elle est totalement intégrée à la vie, qu’elle empoigne et combat ; elle sait utiliser toutes les possibilités qui s’offrent à elle et jongle avec, en dépit de tous les aléas, de toutes les difficultés.

Ce roman va à cent à l’heure, et au final est très visuel (du fait peut-être des nombreux dialogues).

En 2018, Xénia aurait-elle endossé le gilet Jaune ?

Zoom sur Xénia qui n’a du lapin blanc d’Alice aux pays des merveilles auquel elle se compare, que la fâcheuse habitude d’être en retard. Mère célibataire de 23 ans, tour à tour, femme de ménage, caissière, ou serveuse aux seins nus, elle empoigne les difficultés de la vie en cité, de la vie de salariée, de mère, de fille, d’amie, de femme.

Xénia veut dire étrangère en grec ; pourtant le personnage nous montre totalement l’inverse : elle est totalement intégrée à la vie, qu’elle empoigne et combat ; elle sait utiliser toutes les possibilités qui s’offrent à elle et jongle avec, en dépit de tous les aléas, de toutes les difficultés.

Ce roman va à cent à l’heure, et au final est très visuel (du fait peut-être des nombreux dialogues).

Très grande qualité de Liberge dans le dessin qui retrace l histoire du suaire et de ses premières photographies.

Une histoire qui se déroule pendant le Moyen age à Lirey en France avec l'importance que peuvent avoir les reliques. Eric Liberge avec sa qualité technique et la beauté de ses prises de vue permet de plonger dans ce premier tome.

M. Mordillat, ces femmes-là… valent mieux que ça.

Mercredi 2 janvier, arrive dans les colis de nouveautés de la Librairie de la rue en pente à Bayonne, un roman conséquent, au titre qui interpelle. « Ces femmes-là » en grands caractères, illustré d’une femme en rouge, évoquant une gravure de militante… Bonne nouvelle, voilà un nouveau récit sur les femmes et leurs combats ! En quatrième de couverture, figure un extrait réjouissant faisant état de la diversité des femmes. Merveilleux ! En guise de préambule, une citation bien choisie d’Olympe de Gouges, on va décidément dans la bonne direction ! Première page de la première partie du livre : « AVANT », avec astérisque indiquant que la liste des protagonistes se trouve à la fin du roman. Intéressant ! Voici une construction originale, un récit se déroulant à travers la perception de différents participants à une manifestation ! Mais voilà que plus nous avançons dans la lecture de la liste, plus cela semble évident : les femmes présentes sont liées à un homme, en tant qu’épouses, maîtresses, mères, petites sœurs… alors que les hommes sont indépendants, au pire, « mariés à », mais cela ne vient qu’après mention de leur métier, statut, etc. On note d’ailleurs l’emploi du possessif dans « femme de » et autres liens entre femmes et hommes et du « marié à » et non pas « mari de ». Quel est ce besoin de préciser systématiquement notre statut amoureux, de nous définir par notre relation aux hommes sans que cela soit réciproque ? De quoi laisser perplexe…

Persévérons, commençons ce roman. Voici un aperçu des premiers instantanés :

#1 Daisy. Qui est-elle ? Que fait-elle ? Eh bien… Pas grand chose. On nous raconte l’histoire de son arrière-grand-père, de son grand-père, puis de son père (qui même s’il a disparu en abandonnant sa famille, est « un oiseau ou un ange » dans l’imagination de sa fille). On voit Daisy enlever son t-shirt, aller prendre sa douche, en sortir, se regarder nue, se toucher, rejeter son corps… et que dire de son petit-déjeuner, « Du pain grillé (sans beurre), du café chaud (sans sucre), un yaourt zéro pour cent : le bonheur pour pas cher » ? Devrions-nous vraiment s’infliger ça pour espérer être plus minces et s’en réjouir ? Enfin, on termine le portrait sur ses relations sexuelles avec Maxence. Daisy semble être un faire-valoir dont le corps et la vie sexuelle sont déterminants et on tente de nous faire croire qu’un petit-déjeuner fait de privations est l’essence du bonheur.

#2 Maxence. Un « intello », un poète dont les vers sont censés être exceptionnels... Est évoquée sa petite sœur, admiratrice de l’œuvre de son frère, allant jusqu’à conserver son poème préféré dans son tiroir à culottes… Elle est par la suite ridiculisée par le biais d’une référence à « Tintin et les Picaros », dénigrée par son frère et son ami.

#3 Faustine. Julie et Faustine sont certes adolescentes, mais l’auteur leur attribue un langage qui décrédibilise leur lutte. Leur mère, elle, est évoquée, inquiète et sortant de la cuisine. Enfin et surtout, passage le plus alarmant, l’auteur décrit le physique de Faustine et de son amie Julia ainsi :

« Autant Faustine – longiligne, féminine, d’un blond qu’elle disait vénitien – était une grande perche promise à devenir une très jolie femme au visage d’enfant boudeur, autant Julia – petite, le poil noir, râblée, débordante de partout – semblait destinée à nourrir une nombreuse famille. » Le message est clair. Voilà un cliché de mannequin, une femme remarquée pour son physique, et une jeune femme plus ronde, humiliée par la description de ses formes et assimilée à une femelle, un animal, dont la seule perspective consisterait à nourrir ses enfants. Et suit la première scène lesbienne, entre elles.

Puis nous glissons vers des représentations plus lissées, mais tout aussi accablantes, du fait que les femmes sont par la suite représentées tels des « trophées » ou en admiration devant un amant ou un supérieur. Leur vie sexuelle reste explicite et omniprésente, notamment à travers des rapports lesbiens récurrents ou la demande de rapports hétérosexuels sans préliminaires… Elle perpétue les fantasmes et la supériorité masculine sans jamais avilir ces messieurs.

Si nous percevons que progressivement, chaque femme s'affirme et s'affranchit au moins partiellement des diktats qui l'oppressent pour suivre sa voie et finalement triompher grâce à la solidarité féminine, c'est dans la douleur que nous les suivons.

En effet, nous conviendrons de la nécessité de dépeindre la violence, de la faire éclater au grand jour, de la décrire sous ses formes les plus réalistes et palpables (quitte à avoir recours à un langage cru mais souvent significatif) afin de saisir ce que peuvent endurer les femmes, la portée de leurs combats et de leur victoire finale. En revanche, nous percevons dans le roman, trois formes de violence : celle que les protagonistes masculins font subir aux femmes, celle que les femmes s'infligent elles-mêmes, cantonnées dans le rôle qu'on leur assigne, et enfin celle du narrateur, particulièrement dans les premiers portraits. Et c'est celle-ci qui est de trop.

Alors que conclure ? Nous arrêtons-nous à un premier niveau de lecture, pour y voir les fantasmes sexuels du narrateur et de comprendre que l’auteur, malgré son désir apparent d'accorder une revanche aux femmes, considère finalement ces dernières comme inférieures ? S'agit-il plutôt d’une stratégie littéraire pour faire résonner, par la forme, les mots, la violence faite aux femmes ? D'une volonté d'atteindre la sensibilité du lecteur ou de la lectrice afin qu'il ou elle ressente la brutalité que l'on dénonce ? Si tel est le cas, M. Mordillat croit-il vraiment qu'il est nécessaire de faire preuve de cette violence supplémentaire, celle du narrateur, pour provoquer une prise de conscience de la réalité ? Je dirais qu’il s’agit d’une entreprise louable et bien intentionnée que dessert la position profonde du narrateur, que l’on perçoit dans le choix des mots, des images. Le triomphe final des femmes, malgré son aspect apocalyptique, sa démesure, nous laisse dubitatifs, tant l’humiliation a prédominé tout au long du roman.

Dans Boomerang, sur France Inter ce lundi 14 janvier 2019, l’auteur déclare que le gouvernement qu’il décrit méprise les femmes. Mais les militants aussi.

Mercredi 2 janvier, arrive dans les colis de nouveautés de la Librairie de la rue en pente à Bayonne, un roman conséquent, au titre qui interpelle. « Ces femmes-là » en grands caractères, illustré d’une femme en rouge, évoquant une gravure de militante… Bonne nouvelle, voilà un nouveau récit sur les femmes et leurs combats ! En quatrième de couverture, figure un extrait réjouissant faisant état de la diversité des femmes. Merveilleux ! En guise de préambule, une citation bien choisie d’Olympe de Gouges, on va décidément dans la bonne direction ! Première page de la première partie du livre : « AVANT », avec astérisque indiquant que la liste des protagonistes se trouve à la fin du roman. Intéressant ! Voici une construction originale, un récit se déroulant à travers la perception de différents participants à une manifestation ! Mais voilà que plus nous avançons dans la lecture de la liste, plus cela semble évident : les femmes présentes sont liées à un homme, en tant qu’épouses, maîtresses, mères, petites sœurs… alors que les hommes sont indépendants, au pire, « mariés à », mais cela ne vient qu’après mention de leur métier, statut, etc. On note d’ailleurs l’emploi du possessif dans « femme de » et autres liens entre femmes et hommes et du « marié à » et non pas « mari de ». Quel est ce besoin de préciser systématiquement notre statut amoureux, de nous définir par notre relation aux hommes sans que cela soit réciproque ? De quoi laisser perplexe…

Persévérons, commençons ce roman. Voici un aperçu des premiers instantanés :

#1 Daisy. Qui est-elle ? Que fait-elle ? Eh bien… Pas grand chose. On nous raconte l’histoire de son arrière-grand-père, de son grand-père, puis de son père (qui même s’il a disparu en abandonnant sa famille, est « un oiseau ou un ange » dans l’imagination de sa fille). On voit Daisy enlever son t-shirt, aller prendre sa douche, en sortir, se regarder nue, se toucher, rejeter son corps… et que dire de son petit-déjeuner, « Du pain grillé (sans beurre), du café chaud (sans sucre), un yaourt zéro pour cent : le bonheur pour pas cher » ? Devrions-nous vraiment s’infliger ça pour espérer être plus minces et s’en réjouir ? Enfin, on termine le portrait sur ses relations sexuelles avec Maxence. Daisy semble être un faire-valoir dont le corps et la vie sexuelle sont déterminants et on tente de nous faire croire qu’un petit-déjeuner fait de privations est l’essence du bonheur.

#2 Maxence. Un « intello », un poète dont les vers sont censés être exceptionnels... Est évoquée sa petite sœur, admiratrice de l’œuvre de son frère, allant jusqu’à conserver son poème préféré dans son tiroir à culottes… Elle est par la suite ridiculisée par le biais d’une référence à « Tintin et les Picaros », dénigrée par son frère et son ami.

#3 Faustine. Julie et Faustine sont certes adolescentes, mais l’auteur leur attribue un langage qui décrédibilise leur lutte. Leur mère, elle, est évoquée, inquiète et sortant de la cuisine. Enfin et surtout, passage le plus alarmant, l’auteur décrit le physique de Faustine et de son amie Julia ainsi :

« Autant Faustine – longiligne, féminine, d’un blond qu’elle disait vénitien – était une grande perche promise à devenir une très jolie femme au visage d’enfant boudeur, autant Julia – petite, le poil noir, râblée, débordante de partout – semblait destinée à nourrir une nombreuse famille. » Le message est clair. Voilà un cliché de mannequin, une femme remarquée pour son physique, et une jeune femme plus ronde, humiliée par la description de ses formes et assimilée à une femelle, un animal, dont la seule perspective consisterait à nourrir ses enfants. Et suit la première scène lesbienne, entre elles.

Puis nous glissons vers des représentations plus lissées, mais tout aussi accablantes, du fait que les femmes sont par la suite représentées tels des « trophées » ou en admiration devant un amant ou un supérieur. Leur vie sexuelle reste explicite et omniprésente, notamment à travers des rapports lesbiens récurrents ou la demande de rapports hétérosexuels sans préliminaires… Elle perpétue les fantasmes et la supériorité masculine sans jamais avilir ces messieurs.

Si nous percevons que progressivement, chaque femme s'affirme et s'affranchit au moins partiellement des diktats qui l'oppressent pour suivre sa voie et finalement triompher grâce à la solidarité féminine, c'est dans la douleur que nous les suivons.

En effet, nous conviendrons de la nécessité de dépeindre la violence, de la faire éclater au grand jour, de la décrire sous ses formes les plus réalistes et palpables (quitte à avoir recours à un langage cru mais souvent significatif) afin de saisir ce que peuvent endurer les femmes, la portée de leurs combats et de leur victoire finale. En revanche, nous percevons dans le roman, trois formes de violence : celle que les protagonistes masculins font subir aux femmes, celle que les femmes s'infligent elles-mêmes, cantonnées dans le rôle qu'on leur assigne, et enfin celle du narrateur, particulièrement dans les premiers portraits. Et c'est celle-ci qui est de trop.

Alors que conclure ? Nous arrêtons-nous à un premier niveau de lecture, pour y voir les fantasmes sexuels du narrateur et de comprendre que l’auteur, malgré son désir apparent d'accorder une revanche aux femmes, considère finalement ces dernières comme inférieures ? S'agit-il plutôt d’une stratégie littéraire pour faire résonner, par la forme, les mots, la violence faite aux femmes ? D'une volonté d'atteindre la sensibilité du lecteur ou de la lectrice afin qu'il ou elle ressente la brutalité que l'on dénonce ? Si tel est le cas, M. Mordillat croit-il vraiment qu'il est nécessaire de faire preuve de cette violence supplémentaire, celle du narrateur, pour provoquer une prise de conscience de la réalité ? Je dirais qu’il s’agit d’une entreprise louable et bien intentionnée que dessert la position profonde du narrateur, que l’on perçoit dans le choix des mots, des images. Le triomphe final des femmes, malgré son aspect apocalyptique, sa démesure, nous laisse dubitatifs, tant l’humiliation a prédominé tout au long du roman.

Dans Boomerang, sur France Inter ce lundi 14 janvier 2019, l’auteur déclare que le gouvernement qu’il décrit méprise les femmes. Mais les militants aussi.

Sortez de votre train-train et prenez avec moi, ce train de nouvelles, d'écrivains solidaires de cheminots en grève. Les droits du livre sont intégralement reversés en soutien aux grévistes.

Prévert écrivait : "Le train m'égare, la gare m'étreint." J'ai aimé le texte de Laurent Binet qui convoque le plus long générique de film, avec l'arrivée en gare, d'un train, d'où descend C.Bronson, dans "Il était une fois dans l'ouest." Tandis que H.Fonda essaie de prendre une locomotive, dans "Mon nom est personne". Cris Evans remonte des derniers wagons, avec des prolétaires révoltés ( les cheminots?) pour " Snowpiercer".

Vous rencontrerez peut être d'autres écrivains, dans les wagons suivants, pendant que "le train sifflera 3 fois". Lisez ce livre, et compostez votre billet " de soutien".

Prévert écrivait : "Le train m'égare, la gare m'étreint." J'ai aimé le texte de Laurent Binet qui convoque le plus long générique de film, avec l'arrivée en gare, d'un train, d'où descend C.Bronson, dans "Il était une fois dans l'ouest." Tandis que H.Fonda essaie de prendre une locomotive, dans "Mon nom est personne". Cris Evans remonte des derniers wagons, avec des prolétaires révoltés ( les cheminots?) pour " Snowpiercer".

Vous rencontrerez peut être d'autres écrivains, dans les wagons suivants, pendant que "le train sifflera 3 fois". Lisez ce livre, et compostez votre billet " de soutien".

Si l'idée de départ est intéressante le traitement que l'auteur en fait est à mon avis bien sûr catastrophique .

Tout sonne faux que ce soit les personnages ou les dialogues , tout est outré et souvent bien caricatural .

On ne trouve aucune nuance ni subtilité dans les propos de l'auteur . Bref grosse déception ..

Tout sonne faux que ce soit les personnages ou les dialogues , tout est outré et souvent bien caricatural .

On ne trouve aucune nuance ni subtilité dans les propos de l'auteur . Bref grosse déception ..

Ils étaient six copains, copains depuis le lycée, copains depuis qu'ils ont gagné ensemble un match de handball, ce qui leur valut quelques honneurs dans la presse. Bob, l'un d'eux les a quittés, en tombant d'une falaise, ou plutôt en se jetant d'une falaise. Il est toujours présent dans leurs mémoires.

Kol, quant à lui était salarié dans une imprimerie, qui vient de fermer. Syndicaliste et porte parole des grévistes qui voulaient sauver leur emploi, il a été licencié. Un journaliste, Pierre Ramut, écrivant dans le journal "Demain le jour" et auteur de "La France debout" s'est emparé de cette affaire de fermeture d'usine. Oh, non pas pour sauver cette affaire et aider les grévistes, mais au contraire pour l'enfoncer. Ce type qui porte nœud papillon et montre à 50 000 € prêche chaque semaine dans ses éditoriaux la baisse du coût du travail, défend l'accroissement de la durée du travail, et a été plus ou moins responsable de la mort de Bob...

Alors tous ensemble, ils décident d'enlever Ramut, et de lui faire vivre leurs conditions de travail, lui qui parle tant des conditions de travail des ouvriers sans les connaître, sans jamais les avoir vécues. Alors Pierre Ramut sera séquestré, loin du monde, dans un vieux bunker en béton...il peut hurler, personne ne l'entendra, et personne n'aura l'idée de venir le chercher là.

Ils investissent dans une perceuse et lui font percer des pièces...le travail sans élévation de l'homme, le travail ridicule de l'OS, celui qu'on fait sans âme, sans intérêt. Une tâche de robot, faite à l'occasion de postes du matin, de l'après-midi, puis de nuit ! Chaque semaine, on change d'horaire, et chaque jour, sous peine de voir ses primes réduites à néant, Ramut devra atteindre un quota...Il lui faudra plusieurs jours pour atteindre les objectifs qu'on lui a fixés et devenir le robot asservi travaillant sans réfléchir : 600 pièces par jour ...."Bac de gauche, perceuse, bac de droite" ....et aux changements d'horaires hebdomadaires. Il recevra une paye tenant compte de la réalisation de ses objectifs.

L'humour est souvent présent, la dérision aussi..tant de journaux, tant de libéraux, parlent du travail sans jamais avoir vécu des dures conditions de travail. Tant d'autres, les mêmes parfois, parlent des salaires, des salariés, du travail sans jamais avoir connu les difficultés de fin de mois, les conditions dégradantes de travail, les horaires décalés, las salaires de misère.

La critique acerbe également "Un ministre soit-disant socialiste pérorait sur les pauvres. Grâce aux réformes qu'il entreprenait, ils pourraient désormais voyager en car plutôt qu'en train : "Oui, ils pourront voyager plus facilement parce que l'autocar, c'est huit à dix fois moins cher que le train. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de normes et qu'on a protégé le secteur ferroviaire." (P. 30)

Qu'adviendra-t-il de ce journaliste disparu sans laisser de traces, aux yeux de l'opinion, de ses collègues de travail, de la police, de sa femme ?

L'idée est séduisante, le livre comporte indéniablement de belles pages, des dialogues savoureux, mais aussi des pages beaucoup plus graves, beaucoup plus polémiques reflétant bien les vues politiques et sociales de Gérard Mordillat, ses autres combats. Tout le monde en prend pour son grade...pas de jaloux !

Mais le livre pèche, c'est dommage, par des longueurs, des redites, des pages sans intérêt, à mes yeux. Il aurait été plus percutant s'il avait été moins long, moins répétitif et moins lassant parfois. On a trop souvent envie - et on le fait- de survoler certaines pages !

En tout cas pour avoir vécu, dans le cadre de stages obligatoires intégrés à mes études, pendant deux fois deux mois dans ma vie, ces conditions dégradantes et humiliantes de travail et de vie, je peux vous assurer que les décisions de nos grands penseurs politiques, de tout poil, que celles de nos grands capitaines d'industrie, seraient totalement différentes s'ils avaient au fond de leurs tripes, ces vieux souvenirs de travail posté, d'objectifs à atteindre, de retenues sur salaires, cette fatigue...décrits par Gérard Mordillat.

Une expérience indéniablement formatrice.

"Bac de gauche, perceuse, bac de droite !"

"Bac de gauche, perceuse, bac de droite !"

"Bac de gauche, perceuse, bac de droite !"

Lien : https://mesbelleslectures.co..

Kol, quant à lui était salarié dans une imprimerie, qui vient de fermer. Syndicaliste et porte parole des grévistes qui voulaient sauver leur emploi, il a été licencié. Un journaliste, Pierre Ramut, écrivant dans le journal "Demain le jour" et auteur de "La France debout" s'est emparé de cette affaire de fermeture d'usine. Oh, non pas pour sauver cette affaire et aider les grévistes, mais au contraire pour l'enfoncer. Ce type qui porte nœud papillon et montre à 50 000 € prêche chaque semaine dans ses éditoriaux la baisse du coût du travail, défend l'accroissement de la durée du travail, et a été plus ou moins responsable de la mort de Bob...

Alors tous ensemble, ils décident d'enlever Ramut, et de lui faire vivre leurs conditions de travail, lui qui parle tant des conditions de travail des ouvriers sans les connaître, sans jamais les avoir vécues. Alors Pierre Ramut sera séquestré, loin du monde, dans un vieux bunker en béton...il peut hurler, personne ne l'entendra, et personne n'aura l'idée de venir le chercher là.

Ils investissent dans une perceuse et lui font percer des pièces...le travail sans élévation de l'homme, le travail ridicule de l'OS, celui qu'on fait sans âme, sans intérêt. Une tâche de robot, faite à l'occasion de postes du matin, de l'après-midi, puis de nuit ! Chaque semaine, on change d'horaire, et chaque jour, sous peine de voir ses primes réduites à néant, Ramut devra atteindre un quota...Il lui faudra plusieurs jours pour atteindre les objectifs qu'on lui a fixés et devenir le robot asservi travaillant sans réfléchir : 600 pièces par jour ...."Bac de gauche, perceuse, bac de droite" ....et aux changements d'horaires hebdomadaires. Il recevra une paye tenant compte de la réalisation de ses objectifs.

L'humour est souvent présent, la dérision aussi..tant de journaux, tant de libéraux, parlent du travail sans jamais avoir vécu des dures conditions de travail. Tant d'autres, les mêmes parfois, parlent des salaires, des salariés, du travail sans jamais avoir connu les difficultés de fin de mois, les conditions dégradantes de travail, les horaires décalés, las salaires de misère.

La critique acerbe également "Un ministre soit-disant socialiste pérorait sur les pauvres. Grâce aux réformes qu'il entreprenait, ils pourraient désormais voyager en car plutôt qu'en train : "Oui, ils pourront voyager plus facilement parce que l'autocar, c'est huit à dix fois moins cher que le train. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de normes et qu'on a protégé le secteur ferroviaire." (P. 30)

Qu'adviendra-t-il de ce journaliste disparu sans laisser de traces, aux yeux de l'opinion, de ses collègues de travail, de la police, de sa femme ?

L'idée est séduisante, le livre comporte indéniablement de belles pages, des dialogues savoureux, mais aussi des pages beaucoup plus graves, beaucoup plus polémiques reflétant bien les vues politiques et sociales de Gérard Mordillat, ses autres combats. Tout le monde en prend pour son grade...pas de jaloux !

Mais le livre pèche, c'est dommage, par des longueurs, des redites, des pages sans intérêt, à mes yeux. Il aurait été plus percutant s'il avait été moins long, moins répétitif et moins lassant parfois. On a trop souvent envie - et on le fait- de survoler certaines pages !

En tout cas pour avoir vécu, dans le cadre de stages obligatoires intégrés à mes études, pendant deux fois deux mois dans ma vie, ces conditions dégradantes et humiliantes de travail et de vie, je peux vous assurer que les décisions de nos grands penseurs politiques, de tout poil, que celles de nos grands capitaines d'industrie, seraient totalement différentes s'ils avaient au fond de leurs tripes, ces vieux souvenirs de travail posté, d'objectifs à atteindre, de retenues sur salaires, cette fatigue...décrits par Gérard Mordillat.

Une expérience indéniablement formatrice.

"Bac de gauche, perceuse, bac de droite !"

"Bac de gauche, perceuse, bac de droite !"

"Bac de gauche, perceuse, bac de droite !"

Lien : https://mesbelleslectures.co..

Xenia a 23 ans, est mère célibataire et vit dans un quartier plutôt défavorisé... Elle galère, change régulièrement de travail, et n'a pas de quoi faire garder son fils, Ryan. C'est donc système D et entraide avec sa voisine, Blandine, et d'autres personnes du quartier. Blandine parvient à faire embaucher Xenia dans le supermarché où elle-même travaille. Dès lors, l'horizon de Xenia s'éclaircit. Elle rencontre Gauvain, banquier divorcé, dégoûté par le capitalisme, par la crise et les clients agacés. Et quand tout bascule pour Blandine, menacée de licenciement, c'est Xenia qui lui vient en aide...

C’est l’histoire de Momo et de sa famille. Le père est communiste, la mère anarchiste et le frère socialiste. Momo , lui , est un peu de tout cela à la fois .Travail et revendications sociales sont au menu de chaque jour . C'est raconté avec énormément d'humour mais avec un oeil critique également et l'auteur laisse apparaitre un certain désappointement au fil des pages .

C'est une écriture vive , plaisante et comme c'est court cela se lit très rapidement .

C'est une écriture vive , plaisante et comme c'est court cela se lit très rapidement .

Pour ce deuxième tome, le suaire est de nouveau le contexte de l'histoire. Nous sommes à Turin en 1898 et le linge saint va être pour la première photographié et étudié.

Le suaire est surtout un prétexte pour nous parler de l'histoire d'amour entre Lucia et Enrico. La jeune fille de bonne famille est tiraillée entre la version de son amant, pragmatique, qui pense que le suaire est une fausse relique, et celle de son père baron catholique convaincu de détenir LA vérité de la sainteté du suaire.

J'ai trouvé l'histoire plus superficielle malgré que les discussions scientifiques et les différences de points de vue autour du suaire sont intéressantes. La fin est assez brutale, elle manque de transition tout autant de conclusion.

La encore certains éléments m'ont chiffonnés. Tout d'abord le parallélisme avec le premier tome. L'utilisation des mêmes personnages toujours avec Lucie/Lucia partagée entre Thomas/Tomaso figure paternelle, spirituelle dans le tome 1 et filiale dans le tome 2, et Henri/Enrico amour interdit. Je comprends pas trop ce que les auteurs veulent nous faire passer en réutilisant à l'identique les personnages. Tout comme j'ai trouvé bizarre les espèces de vision de Lucie/Lucia sur le passé/futur...

Les dessins en gamme de gris sont toujours très beaux.

Le suaire est surtout un prétexte pour nous parler de l'histoire d'amour entre Lucia et Enrico. La jeune fille de bonne famille est tiraillée entre la version de son amant, pragmatique, qui pense que le suaire est une fausse relique, et celle de son père baron catholique convaincu de détenir LA vérité de la sainteté du suaire.

J'ai trouvé l'histoire plus superficielle malgré que les discussions scientifiques et les différences de points de vue autour du suaire sont intéressantes. La fin est assez brutale, elle manque de transition tout autant de conclusion.

La encore certains éléments m'ont chiffonnés. Tout d'abord le parallélisme avec le premier tome. L'utilisation des mêmes personnages toujours avec Lucie/Lucia partagée entre Thomas/Tomaso figure paternelle, spirituelle dans le tome 1 et filiale dans le tome 2, et Henri/Enrico amour interdit. Je comprends pas trop ce que les auteurs veulent nous faire passer en réutilisant à l'identique les personnages. Tout comme j'ai trouvé bizarre les espèces de vision de Lucie/Lucia sur le passé/futur...

Les dessins en gamme de gris sont toujours très beaux.

Lucie est une jeune nonne qui offre ses soins à l'indigent sous la protection du moine prieur Thomas qui cherche à bâtir une grande abbaye. Son cousin tente bien de la convaincre de renoncer à ses vœux mais Lucie a une foi inébranlable.

Nous sommes à Lirey, au moyen-age. C'est à cette époque qu'on lieu les premières apparitions du saint-suaire. Les auteurs nous proposent de découvrir l'origine du linge sacré sur lequel serait imprimé le visage du Christ.

Je trouve que l'époque est bien rendue. Surtout à travers le graphisme magnifique. On y voit la différence criante entre les pauvres, les miséreux, les lépreux et la noblesse qui ripaille bien au chaud des grandes cheminées. A cette époque le commerce des reliques bas sont plein, qu'il est tentant d'en créer de toutes pièces pour faire venir le pèlerin aux poches pleines!

L'histoire est plutôt intéressante même si j'ai trouvé la fin un peu précipitée. On a eu du mal à voir le basculement de Lucie dans cette folie fanatique.

Certains points m'ont tout de même laissé perplexe. J'ai eu du mal à savoir la place de certains éléments dans l'histoire : les flagellants, les juifs... Ca m'a semblé pas assez utilisé pour y voir un intérêt.

Les graphismes sont vraiment splendides. Les nuances de gris sont très belles et laissent les détails s'exprimer dans un véritable tableau du moyen-age.

Nous sommes à Lirey, au moyen-age. C'est à cette époque qu'on lieu les premières apparitions du saint-suaire. Les auteurs nous proposent de découvrir l'origine du linge sacré sur lequel serait imprimé le visage du Christ.

Je trouve que l'époque est bien rendue. Surtout à travers le graphisme magnifique. On y voit la différence criante entre les pauvres, les miséreux, les lépreux et la noblesse qui ripaille bien au chaud des grandes cheminées. A cette époque le commerce des reliques bas sont plein, qu'il est tentant d'en créer de toutes pièces pour faire venir le pèlerin aux poches pleines!

L'histoire est plutôt intéressante même si j'ai trouvé la fin un peu précipitée. On a eu du mal à voir le basculement de Lucie dans cette folie fanatique.

Certains points m'ont tout de même laissé perplexe. J'ai eu du mal à savoir la place de certains éléments dans l'histoire : les flagellants, les juifs... Ca m'a semblé pas assez utilisé pour y voir un intérêt.

Les graphismes sont vraiment splendides. Les nuances de gris sont très belles et laissent les détails s'exprimer dans un véritable tableau du moyen-age.

De Gérard Mordillat je ne connaissais que le nom, de loin.

C'est en entendant à la télévision une critique sur ce roman que j'ai voulu le lire.

D'anciens potes de lycées, ayant connu un moment de gloire - et un entrefilet dans le quotidien L'Equipe - lors de leur victoire à un championnat d'une ligue inférieure de handball, se retrouvent chez l'un d'eux, devenu prof d'anglais tout en rêvant secrétement d'écrire un roman.

La soirée passant, l'alcool aidant, ils décident de kidnapper Ramut, un journaliste d'une revue bien à droite - pour ne pas dire autre chose - qui parle des ouvriers sans en avoir jamais vu un seul de sa vie et prône, sous couvert de compétitivité, le retour à la semaine de 48 heures, le travail le dimanche, un salaire au SMIC moins 20%... Facile quand on a grandi dans une famille bourgeoise et qu'on n'a jamais sué de sa vie, hormis en bord de mer l'été. Alors la fine équipe décide de le mettre au travail, appliquant à la lettre les principes qu'il expose à tour d'articles.

J'ai trouvé le livre drôle, caustique et intéressant. Et il soulève un gros problème de notre société: comment un petit tas de penseurs décident pour le reste, le "ventre mou"?

Car on peut aussi se demander comment un magistrat qui a grandi dans l'opulence peut légitimement condamner un petit gars de cité. Ou comment un policitien, qui ne connaît même pas le prix d'une baguette, peut dire sans sourciller qu'on s'en sort très bien avec 1500 euros par mois... Malheureusement, la méritocratie a ses limites et quand on vient d'un milieu social défavorisé il est bien difficile d'en sortir, quoi qu'on en dise ou pense.

Mais pour en revenir au roman, je l'ai trouvé très agréable à lire même si peu réaliste (mais est-ce un problème?) J'ai beaucoup aimé la toute toute fin.

Néanmoins, j'ai trouvé aussi qu'il y avait quelques longueurs et j'étais contente de le terminer.

C'est en entendant à la télévision une critique sur ce roman que j'ai voulu le lire.

D'anciens potes de lycées, ayant connu un moment de gloire - et un entrefilet dans le quotidien L'Equipe - lors de leur victoire à un championnat d'une ligue inférieure de handball, se retrouvent chez l'un d'eux, devenu prof d'anglais tout en rêvant secrétement d'écrire un roman.

La soirée passant, l'alcool aidant, ils décident de kidnapper Ramut, un journaliste d'une revue bien à droite - pour ne pas dire autre chose - qui parle des ouvriers sans en avoir jamais vu un seul de sa vie et prône, sous couvert de compétitivité, le retour à la semaine de 48 heures, le travail le dimanche, un salaire au SMIC moins 20%... Facile quand on a grandi dans une famille bourgeoise et qu'on n'a jamais sué de sa vie, hormis en bord de mer l'été. Alors la fine équipe décide de le mettre au travail, appliquant à la lettre les principes qu'il expose à tour d'articles.

J'ai trouvé le livre drôle, caustique et intéressant. Et il soulève un gros problème de notre société: comment un petit tas de penseurs décident pour le reste, le "ventre mou"?

Car on peut aussi se demander comment un magistrat qui a grandi dans l'opulence peut légitimement condamner un petit gars de cité. Ou comment un policitien, qui ne connaît même pas le prix d'une baguette, peut dire sans sourciller qu'on s'en sort très bien avec 1500 euros par mois... Malheureusement, la méritocratie a ses limites et quand on vient d'un milieu social défavorisé il est bien difficile d'en sortir, quoi qu'on en dise ou pense.

Mais pour en revenir au roman, je l'ai trouvé très agréable à lire même si peu réaliste (mais est-ce un problème?) J'ai beaucoup aimé la toute toute fin.

Néanmoins, j'ai trouvé aussi qu'il y avait quelques longueurs et j'étais contente de le terminer.

Ni plus ni moins que le livre "La tout de verre" de Robert Silverberg

Lucia, fille unique du Baron Tommaso Pastore d’Urbino, est aussi la maîtresse de l’avocat Enrico Spiterio, député socialiste. Le Baron est chef du parti monarchiste et fervent croyant alors que l’amant de Lucia est un athée notoire. Nous sommes à Turin, où le suaire est conservé. Le Baron, grand catholique, réactionnaire et royaliste, décide de faire une photographie du suaire pour prouver qu’il est authentique. Les libres penseurs comme Enrico pensé évidemment le contraire et sont, quant à eux, préoccupés par le devenir du peuple qui est dans la misère et qui souffre de plus en plus de la répression. Les royalistes et la droite traditionnelle sont beaucoup plus préoccupées à servir l’église et la royauté, ils n’ont cure du devenir du peuple et protègent également leurs privilèges. Lucia se laisse convaincre par son bel amant et se dresse contre son père, ses idées rétrogrades et préfère prendre le risque de se cultiver aux idées libertaires d’Enrico.

Deuxième expérience avec ce fameux suaire qui a pourtant déjà fait couler beaucoup d’encre. Surtout qu’on sait maintenant que c’est une escroquerie de plus à mettre sur le compte de la noble institution qu’est l’église de Rome. L’important n’est pas la vérité mais c’est de faire croire qu’on possède LA vérité ! Les dessins sont toujours aussi chargés, avec des nuances de gris davantage plus sombre que dans le premier tome, ce qui rend encore plus difficile leur déchiffrage. Les textes, dans les bulles, manuscrits, sont très serrés, ce qui en affecte te la lecture. Les dialogues prennent souvent le pas sur l’illustration et les bulles ont tendance à «manger» les cases. Le scénario est de nouveau confit. Sur fond de l’histoire du suaire, nous vivons une histoire d’amour qui est complètement indépendante de celle du maudit tissus. Les liens avec le premier tome sont ténus. On se demande pourquoi la none Lucie, qui condamnait l’escroquerie du suaire au moyen-âges l’aurait sauvé des flammes et lui aurait ainsi permis d’arriver jusqu’à nous. Bref, encore un deuxième tome qui vire en eau de boudin, comme le précédent, avec une chute abrupte et inachevée qui ne sauve pas l’ensemble de cette série. Je ne sait pas si les tueurs vont nous en pondre un troisième, peut-être dans un futur éloigné, vu le bond que nous capons fait dans l’histoire entre les deux premiers épisodes mais cette fois, garanti, j’abandonne cette bande dessinée par trop confuse.

Deuxième expérience avec ce fameux suaire qui a pourtant déjà fait couler beaucoup d’encre. Surtout qu’on sait maintenant que c’est une escroquerie de plus à mettre sur le compte de la noble institution qu’est l’église de Rome. L’important n’est pas la vérité mais c’est de faire croire qu’on possède LA vérité ! Les dessins sont toujours aussi chargés, avec des nuances de gris davantage plus sombre que dans le premier tome, ce qui rend encore plus difficile leur déchiffrage. Les textes, dans les bulles, manuscrits, sont très serrés, ce qui en affecte te la lecture. Les dialogues prennent souvent le pas sur l’illustration et les bulles ont tendance à «manger» les cases. Le scénario est de nouveau confit. Sur fond de l’histoire du suaire, nous vivons une histoire d’amour qui est complètement indépendante de celle du maudit tissus. Les liens avec le premier tome sont ténus. On se demande pourquoi la none Lucie, qui condamnait l’escroquerie du suaire au moyen-âges l’aurait sauvé des flammes et lui aurait ainsi permis d’arriver jusqu’à nous. Bref, encore un deuxième tome qui vire en eau de boudin, comme le précédent, avec une chute abrupte et inachevée qui ne sauve pas l’ensemble de cette série. Je ne sait pas si les tueurs vont nous en pondre un troisième, peut-être dans un futur éloigné, vu le bond que nous capons fait dans l’histoire entre les deux premiers épisodes mais cette fois, garanti, j’abandonne cette bande dessinée par trop confuse.

1357, en Champagne, l’évêque Henri chevauche vers le Loiret où il va tenter de convaincre sa cousine Lucie, dont il est secrètement amoureux, de quitter les ordres pour rejoindre ses parents qui ont perdu leurs fils et pour qu’elle épouse le fils du comte d’Argenson. Mais la none, fanatique, n’en a cure et refuse de se défroquer. Pendant ce temps, des moines tentent de construire une abbaye pour y conserver un morceau de la sainte croix mais ils sont ruinés et doivent stopper leurs travaux. Une épidémie de peste sévit également. L’hiver est particulièrement rigoureux, ce qui n’arrange rien. D’autres fanatiques, des hérétiques, critiquent la religion chrétienne et le Saint-Siège. Ils parcourent la campagne en se flagellant. L’évêque demande qu’on s’en débarrasse avant qu’ils ne corrompent le royaume. L’un deux, qui porte La Croix et une couronne d’épine, s’élancer devant Lucie qui lui essuie le visage, imprimant ainsi dans le drap un visage qui ressemble à l’idée que les croyants se font du visage du christ sacrifié. 9a donne l’idée au moine de faire un faux suaire, le drap qui aurait enveloppé le corps du christ après sa descente de croix. Thomas Merlin de Sainte-Anne, le moine qui est à l’origine de la supercherie, sait que Lucie est un témoin gênant et tente de s’en débarrasser en affirmant qu’elle est atteinte de la peste. Mais Lucie s’évade…

Les dessins sont assez chargés, les textes très serrés, ce qui rend parfois la lecture complexe. Ca met en valeur l’avantage de la lecture en numérique et la capacité du zoom, ce qui rend plus aisé la lecture. Le scénario est complexe et rend bien l’ambiance moyenâgeuse de l’époque historique du récit et de l’action. Le fanatisme religieux nous démontre à quel point le royaume de France était une théocratie à l’époque. La misère du peuple est également présente, surtout comparée aux fastes des seigneurs de l’époque. Maintenant, je trouve l’histoire assez confuse. Entre l’amour de l’évêque pour sa none de cousine, les moines escrocs qui tentent de réer de fausses reliques, en se disant que ça fidélise le peuple, juste pour tenter de tirer de l’argent et construire leur abbaye, entre les flagellants fanatiques qui se rebellent contre l’église et les Juifs qu’ils faut punir car ils ont bafouer la sainte-croix. Donc, le scénario n’est pas vraiment cohérent et ce n’est pas la chute de ce tome qui va nous aider à nouer tous les morceaux de cette histoire qui peine à décoller. Je m’était dit que je laisserais tomber cette série, que je ne critiquerais pas ce volume mais la parution d’un deuxième tome m’a soudainement fait changer d’avis. Je vais donc tenter de découvrir la suite, espérant qu’elle se raccroche à ce premier tome pourtant décousu.

Les dessins sont assez chargés, les textes très serrés, ce qui rend parfois la lecture complexe. Ca met en valeur l’avantage de la lecture en numérique et la capacité du zoom, ce qui rend plus aisé la lecture. Le scénario est complexe et rend bien l’ambiance moyenâgeuse de l’époque historique du récit et de l’action. Le fanatisme religieux nous démontre à quel point le royaume de France était une théocratie à l’époque. La misère du peuple est également présente, surtout comparée aux fastes des seigneurs de l’époque. Maintenant, je trouve l’histoire assez confuse. Entre l’amour de l’évêque pour sa none de cousine, les moines escrocs qui tentent de réer de fausses reliques, en se disant que ça fidélise le peuple, juste pour tenter de tirer de l’argent et construire leur abbaye, entre les flagellants fanatiques qui se rebellent contre l’église et les Juifs qu’ils faut punir car ils ont bafouer la sainte-croix. Donc, le scénario n’est pas vraiment cohérent et ce n’est pas la chute de ce tome qui va nous aider à nouer tous les morceaux de cette histoire qui peine à décoller. Je m’était dit que je laisserais tomber cette série, que je ne critiquerais pas ce volume mais la parution d’un deuxième tome m’a soudainement fait changer d’avis. Je vais donc tenter de découvrir la suite, espérant qu’elle se raccroche à ce premier tome pourtant décousu.

"Le roi est mort, vive le roi !" (p. 92) II me semblait bien que cette formule proclamée à la mort d'un monarque, était purement Française. Bizarre qu'un Anglais la prononce à la mort du vieil Hamlet dans une pièce du XVIème siècle. Ce fut la goutte qui fit déborder le doute lorsque je lisai ce livre dont je ne savais rien et que j'avais découvert dans le rayon théâtre de la bibliothèque municipale de ma ville, au côté des pièces de Shakespeare.

Avant cela il y avait eu un Hamlet qui se travestit (hohoho, comme c'est iconoclaste !), des scènes de sexes sur la scène (plausible au XVIème mais ici outrancier !), un roi qui regarde les ébats adultérins de sa femme et de son frère par les yeux de Jésus sur la croix (humour scandaleux pour choquer le bigot ou pour épater le libre-penseur du XXe siècle, mais qui est si éculé au XXIème qu'il ne produit qu'un même bâillement fraternel chez l'un et l'autre), un Hamlet et un Horatio homosexuels (tous à la Gay Pride !) et qui doutent, nous apprend leur maître à Wittemberg, de la véracité des Evangiles, tenant des propos que Mordillat et Prieur auraient pu écrire dans leurs livres (blague d'intellectuel vaniteux qui ne peut s'empêcher de pouffer de rire en surjouant sa farce)…

Bref, …

[La suite sur karl.polanyi.fr]

Lien : http://karl.polanyi.fr/hamle..

Avant cela il y avait eu un Hamlet qui se travestit (hohoho, comme c'est iconoclaste !), des scènes de sexes sur la scène (plausible au XVIème mais ici outrancier !), un roi qui regarde les ébats adultérins de sa femme et de son frère par les yeux de Jésus sur la croix (humour scandaleux pour choquer le bigot ou pour épater le libre-penseur du XXe siècle, mais qui est si éculé au XXIème qu'il ne produit qu'un même bâillement fraternel chez l'un et l'autre), un Hamlet et un Horatio homosexuels (tous à la Gay Pride !) et qui doutent, nous apprend leur maître à Wittemberg, de la véracité des Evangiles, tenant des propos que Mordillat et Prieur auraient pu écrire dans leurs livres (blague d'intellectuel vaniteux qui ne peut s'empêcher de pouffer de rire en surjouant sa farce)…

Bref, …

[La suite sur karl.polanyi.fr]

Lien : http://karl.polanyi.fr/hamle..

Comme la quatrième de couverture nous en informe judicieusement, cette "anthologie", intelligemment préfacée par l'américano-parisien de cœur Douglas Kennedy et sous la direction bienveillante et avisée de Gérard Mordillat, a pour ambition de convier vingt écrivains contemporains à nous emmener, en une quinzaine de pages, à la découverte de leur arrondissement parisien respectif qu'il soit de naissance, d'élection ou d'inspiration.

Comme toujours dans ce genre d'exercice littéraire collectif, l'excellence côtoie le moins convaincant, la subtile pertinence de l'un renvoyant à la relative insignifiance de l'autre mais, au final, force est de reconnaître que cet ouvrage a amplement répondu à mes attentes.

Les connaisseurs ou simples amoureux de Paris devraient donc y trouver leur compte.

Je vous en recommande chaudement la lecture.

Comme toujours dans ce genre d'exercice littéraire collectif, l'excellence côtoie le moins convaincant, la subtile pertinence de l'un renvoyant à la relative insignifiance de l'autre mais, au final, force est de reconnaître que cet ouvrage a amplement répondu à mes attentes.

Les connaisseurs ou simples amoureux de Paris devraient donc y trouver leur compte.

Je vous en recommande chaudement la lecture.

JESUS SELON MAHOMET – Gérard MORDIALLAT et Jérôme PRIEUR – SEUIL/ARTE Editions

La dernière enquête de ces deux compères est passionnante ! On peut même dire « Comme d’habitude ». C’est vrai qu’ils nous ont habitués à cet exercice, depuis tant d’années …

Dans ce livre, les ressemblances et les contradictions entre les 3 religions monothéistes (en particulier entre l’islam et le christianisme) ainsi que les contradictions au sein des textes d’une même religion sont pointées avec une belle écriture claire et compréhensible à condition de ne pas bouder le plaisir de chercher de temps à autre la signification d’un mot spécifique du vocabulaire religieux.

Concernant les thèses développées et/ou les recherches effectués dans ce livre, prenons le cas du « Fils de Marie ». « En nommant Jésus, ‘ Fils de Marie’ Marc met le feu aux poudres » disent les auteurs. Matthieu et Luc effacent aussitôt le nom de Marie de la généalogie. Matthieu écrit : « N’est-ce pas le fils du charpentier ? » et Luc écrit « N’est-ce pas le fils de Joseph ? ». Car établir la filiation de Jésus par sa mère, c’est clairement reconnaitre qu’il est de père inconnu, que l’enfant est un bâtard. Et la naissance illégitime de Jésus demeure pendant plusieurs siècles une question non réglée. Dans l’évangile de Jean, le plus tardif, les pharisiens accusent Jésus : « Nous ne sommes pas nés de la prostitution », répercutant ainsi indirectement l‘accusation contre Marie.

Ce blocage à l’égard de l’expression « Fils de Marie » n’est pourtant pas unanime dans la chrétienté des premiers temps. Le christianisme oriental, le christianisme syriaque en particulier, l’utilise volontiers.

Que l’expression coranique « Fils de Marie » soit reprise à l’Église Syriaque, ou qu’elle provienne de traditions orales populaires n’empêche pas que le Coran a dû résoudre un grand dilemme… Pour le Coran, insister sur la filiation par Marie, c’est insister sur la condition humaine et purement humaine de Jésus. D’ailleurs dans le Coran le nom de Marie est cité plus que celui de Jésus.

Cela dit, en tant que lectrice lambda je constate une chose : pendant que les chrétiens s’entre-déchiraient et de Concile en Concile (Nicée en 325, Constantinople en 680) pour finir par trancher en faveur de Marie, les premiers musulmans l’ont respectée dès le départ. De la part d’une religion considérée aujourd’hui comme « macho », cela peut nous laisser interrogateurs… Mais l’explication réside peut-être dans le fait que plus tard le wahhabisme a considérablement changé la donne !

En guise de conclusion au Chapitre « Fils de Marie » les auteurs écrivent : « Dans le Coran qui glorifie un monothéisme absolu, la filiation est directe entre le judaïsme et l’islam. En surgissant à l’intérieur de cette histoire, le messie Jésus fils de Marie a tout pour apparaitre comme un corps étranger. C’est pourtant sur ce fil, en suivant sa trace que l’on peut comprendre comment s’est formée la doctrine de Mahomet, comment l’islam a pu commencer à émerger en Arabie au début du VIIe siècle, et le rôle joué par le christianisme dans cette histoire ».

Sous le chapitre « Un Coran chrétien » de nombreuses questions sont posées, certaines déductions sont faites et certaines réponses sont fournies :

• Qui sont les judéo-chrétiens (en tout cas pour les juifs ce sont des chrétiens et pour les chrétiens ce sont des juifs ..) ?

• Qui était « l’informateur » de Mahomet (sans doute un nazaréen) ?

• La « Mère des cités », est-ce La Mecque ou est-ce Jérusalem ?

• Pourquoi insister sur le fait que « le Coran est écrit dans une langue claire pour les Arabes» ?

(Le mot « Coran » lui-même n’est pas un mot arabe et il y a une centaine de mots d’origine non arabe sur les quelque 6 616 mots que compte le vocabulaire coranique).

Quant au chapitre consacré à la lignée des prophètes, les auteurs disent « Et lorsqu’on veut définir ce qui provient de qui ou de quoi, on a toutes les chances de se tromper parce que les sources ne peuvent plus être distinguées tellement elles sont mélangées. Le Coran est un maelström. (...) Le Coran porte la mémoire d’une très riche tradition d’échanges culturels et religieux d’où émergera une nouvelle structure qui deviendra l’islam avant même de le savoir ».

La main basse du wahhabisme sur l’islam fait qu’actuellement on ne peut même plus faire des recherches : L’Arabie Saoudite actuelle interdit depuis longtemps toute fouille archéologique et le quotidien Al-Quds al-Arabi a rapporté, dans son édition datée du samedi 20 avril 2013, que le grand mufti wahhabite, Abd al’Aziz ibn Adbdallah al-Shayik, avait déclaré licite de détruire les mosquées et les maisons de Mahomet, de sa femme et de sa famille ! Le wahhabisme a pour projet de faire une « table rase » du passé pour arrêter toute discussion, tout échange sur ces sujets d’une importance extrême surtout par rapport à l’actualité brûlante….

Bonne Lecture.

Fiche de lecture rédigée le 26 avril 2016

La dernière enquête de ces deux compères est passionnante ! On peut même dire « Comme d’habitude ». C’est vrai qu’ils nous ont habitués à cet exercice, depuis tant d’années …

Dans ce livre, les ressemblances et les contradictions entre les 3 religions monothéistes (en particulier entre l’islam et le christianisme) ainsi que les contradictions au sein des textes d’une même religion sont pointées avec une belle écriture claire et compréhensible à condition de ne pas bouder le plaisir de chercher de temps à autre la signification d’un mot spécifique du vocabulaire religieux.

Concernant les thèses développées et/ou les recherches effectués dans ce livre, prenons le cas du « Fils de Marie ». « En nommant Jésus, ‘ Fils de Marie’ Marc met le feu aux poudres » disent les auteurs. Matthieu et Luc effacent aussitôt le nom de Marie de la généalogie. Matthieu écrit : « N’est-ce pas le fils du charpentier ? » et Luc écrit « N’est-ce pas le fils de Joseph ? ». Car établir la filiation de Jésus par sa mère, c’est clairement reconnaitre qu’il est de père inconnu, que l’enfant est un bâtard. Et la naissance illégitime de Jésus demeure pendant plusieurs siècles une question non réglée. Dans l’évangile de Jean, le plus tardif, les pharisiens accusent Jésus : « Nous ne sommes pas nés de la prostitution », répercutant ainsi indirectement l‘accusation contre Marie.

Ce blocage à l’égard de l’expression « Fils de Marie » n’est pourtant pas unanime dans la chrétienté des premiers temps. Le christianisme oriental, le christianisme syriaque en particulier, l’utilise volontiers.

Que l’expression coranique « Fils de Marie » soit reprise à l’Église Syriaque, ou qu’elle provienne de traditions orales populaires n’empêche pas que le Coran a dû résoudre un grand dilemme… Pour le Coran, insister sur la filiation par Marie, c’est insister sur la condition humaine et purement humaine de Jésus. D’ailleurs dans le Coran le nom de Marie est cité plus que celui de Jésus.

Cela dit, en tant que lectrice lambda je constate une chose : pendant que les chrétiens s’entre-déchiraient et de Concile en Concile (Nicée en 325, Constantinople en 680) pour finir par trancher en faveur de Marie, les premiers musulmans l’ont respectée dès le départ. De la part d’une religion considérée aujourd’hui comme « macho », cela peut nous laisser interrogateurs… Mais l’explication réside peut-être dans le fait que plus tard le wahhabisme a considérablement changé la donne !

En guise de conclusion au Chapitre « Fils de Marie » les auteurs écrivent : « Dans le Coran qui glorifie un monothéisme absolu, la filiation est directe entre le judaïsme et l’islam. En surgissant à l’intérieur de cette histoire, le messie Jésus fils de Marie a tout pour apparaitre comme un corps étranger. C’est pourtant sur ce fil, en suivant sa trace que l’on peut comprendre comment s’est formée la doctrine de Mahomet, comment l’islam a pu commencer à émerger en Arabie au début du VIIe siècle, et le rôle joué par le christianisme dans cette histoire ».

Sous le chapitre « Un Coran chrétien » de nombreuses questions sont posées, certaines déductions sont faites et certaines réponses sont fournies :

• Qui sont les judéo-chrétiens (en tout cas pour les juifs ce sont des chrétiens et pour les chrétiens ce sont des juifs ..) ?

• Qui était « l’informateur » de Mahomet (sans doute un nazaréen) ?

• La « Mère des cités », est-ce La Mecque ou est-ce Jérusalem ?

• Pourquoi insister sur le fait que « le Coran est écrit dans une langue claire pour les Arabes» ?

(Le mot « Coran » lui-même n’est pas un mot arabe et il y a une centaine de mots d’origine non arabe sur les quelque 6 616 mots que compte le vocabulaire coranique).