Critiques de Claude Simon (123)

Prosopopée fascinante, entre hypotypose et description quasi objectivée, Les géorgiques met en scène la continuité de nos déroutes. Claude Simon y porte le lecteur dans l'enroulement de ses phrases et leurs interruptions pour laisser apercevoir les superpositions des époques. D'une lecture parfois exigeante, d'une intrigue un rien étirée et à l'occasion difficile à débrouiller, Les Géorgiques parvient, dans son ampleur, à capter les instants fugaces de nos vies, leurs enfouissements et leurs attachements à la terre.

Lien : https://viduite.wordpress.co..

Lien : https://viduite.wordpress.co..

J'étais curieux de lire du Claude Simon pour la première fois : je m'attendais à de la littérature exigeante et je n'ai pas été déçu. Les cinquante premières pages m'ont parues incompréhensibles, entrelacements de scènes de guerre à travers les époques (révolution, premier empire, guerre civile espagnole, seconde guerre mondiale) avec pour fil conducteur un simple "il". En progressant ,la figure centrale apparaît être un général d'empire, LSM, (qui écrit au fil des années et à travers l'Europe à son intendante, Batti, des lettres à propos des cultures et travaux à faire dans ses propriétés (d'où la référence du titre à Virgile)). Ce général d'empire est un ancêtre du narrateur (de Claude Simon). Le style est ample, tout en circonvolutions, mais pas ampoulé pour autant. Longues phrases à travers lesquelles passe indéniablement un souffle. La langue est belle. Le bémol est sérieux : même en étant bien disposé on ne peut pas ne pas éprouver un certain ennui dans certains passages particulièrement répétitifs, notamment à la fin, un peu artificielle, où l'auteur entrecroise des extraits des véritables lettres du général LSM au sujet de la politique et des cultures de son domaine, où il avait fini par revenir pour y mourir un an plus tard...

Cavaliers et prisonniers, matière et mémoire. Chef d'œuvre.

Publié en 1960, le septième texte de Claude Simon fut celui de la reconnaissance « publique » (avec l’obtention du Prix de l’Express cette année-là). C’est avec lui que sa phrase complexe et sa narration déstructurée sont sans doute entrées dans l’histoire littéraire, pour culminer avec le prix Nobel de 1985.

Il est délicat de rendre compte du « propos » de ce texte, même s’il n’est pas du tout aussi difficile d’abord que ce qu’une certaine critique souvent teintée d’anti-intellectualisme se plaît à répandre, l'étiquette "Nouveau Roman" généralement accolée n'y ayant d'ailleurs pas grande signification, en l'espèce.

Une petite unité de cavalerie en 1940, conduite par De Reixach, un capitaine de vieille noblesse, est prise dans la débâcle. Quatre des cavaliers de l’unité, dont le narrateur et un ex-jockey de l’écurie de course de De Reixach, se retrouvent dans le même camp de prisonniers, où prend place un extraordinaire exercice de remémoration à plusieurs voix, remémoration hachée, incertaine, entrecoupée de digressions lorsque le flot de conscience d’un individu s’immisce subrepticement ou brutalement dans la reconstruction collective, remémoration qui voit se mêler, dans le doute, les erreurs, les confusions et les incertitudes, des bribes du printemps 1940, mais aussi des mois qui ont précédé, dans lesquels tient une place prépondérante un triangle amoureux et sexuel entre le capitaine, suicidé ou abattu – on a du mal à le savoir -, sa jeune épouse et le jockey disgracieux, triangle faisant écho, par delà les siècles écoulés, à une mythique histoire, quasiment fondatrice, au sein de la famille De Reixach, ce lointain passé revenant au hasard des anecdotes, des confidences remontant comme des bulles à la surface, que le récit fragmentaire des quatre prisonniers de guerre exhume peu à peu…

Les phrases magiques, qui peuvent aisément s’étendre sur plusieurs pages, dessinent des arabesques hypnotiques, ancrées dans les bas-flancs du Stalag comme dans ceux des écuries des De Reixach – où le culte des chevaux et de leur débordante animalité prend toute sa place, et construisent une boucle en ruban de Möbius dans lequel le roman lui-même n’est qu’un instant, sans début, sans fin, sans « révélation », démontrant à chaque occasion la difficulté intrinsèque de l’exercice de la mémoire.

Une relecture encore plus passionnante que ma première découverte du texte, il y a presque 30 ans…

Publié en 1960, le septième texte de Claude Simon fut celui de la reconnaissance « publique » (avec l’obtention du Prix de l’Express cette année-là). C’est avec lui que sa phrase complexe et sa narration déstructurée sont sans doute entrées dans l’histoire littéraire, pour culminer avec le prix Nobel de 1985.

Il est délicat de rendre compte du « propos » de ce texte, même s’il n’est pas du tout aussi difficile d’abord que ce qu’une certaine critique souvent teintée d’anti-intellectualisme se plaît à répandre, l'étiquette "Nouveau Roman" généralement accolée n'y ayant d'ailleurs pas grande signification, en l'espèce.

Une petite unité de cavalerie en 1940, conduite par De Reixach, un capitaine de vieille noblesse, est prise dans la débâcle. Quatre des cavaliers de l’unité, dont le narrateur et un ex-jockey de l’écurie de course de De Reixach, se retrouvent dans le même camp de prisonniers, où prend place un extraordinaire exercice de remémoration à plusieurs voix, remémoration hachée, incertaine, entrecoupée de digressions lorsque le flot de conscience d’un individu s’immisce subrepticement ou brutalement dans la reconstruction collective, remémoration qui voit se mêler, dans le doute, les erreurs, les confusions et les incertitudes, des bribes du printemps 1940, mais aussi des mois qui ont précédé, dans lesquels tient une place prépondérante un triangle amoureux et sexuel entre le capitaine, suicidé ou abattu – on a du mal à le savoir -, sa jeune épouse et le jockey disgracieux, triangle faisant écho, par delà les siècles écoulés, à une mythique histoire, quasiment fondatrice, au sein de la famille De Reixach, ce lointain passé revenant au hasard des anecdotes, des confidences remontant comme des bulles à la surface, que le récit fragmentaire des quatre prisonniers de guerre exhume peu à peu…

Les phrases magiques, qui peuvent aisément s’étendre sur plusieurs pages, dessinent des arabesques hypnotiques, ancrées dans les bas-flancs du Stalag comme dans ceux des écuries des De Reixach – où le culte des chevaux et de leur débordante animalité prend toute sa place, et construisent une boucle en ruban de Möbius dans lequel le roman lui-même n’est qu’un instant, sans début, sans fin, sans « révélation », démontrant à chaque occasion la difficulté intrinsèque de l’exercice de la mémoire.

Une relecture encore plus passionnante que ma première découverte du texte, il y a presque 30 ans…

Je pense avoir été traversée de frissons en lisant ces lignes... Plus qu'un livre, une expérience mémorable.

Comme les Géorgiques, et par rapport à ses plus grands livres, une ligne romanesque presque linéaire.

Mais un très beau livre pour lequel j'ai de la tendresse. Pour les personnages bien entendu et d'abord le héros ce Saint François très laïque et apparemment paumé, bien entier. Pour les notations précises mais sans insister, en ambiance, sur la société de la ville. Pour la présence de celle-ci et du vent, toujours, du vent. Pour le partage vent/argent au gouvernement de la ville.

Pour la souplesse sensuelle de l'écriture. Comme toujours

Mais un très beau livre pour lequel j'ai de la tendresse. Pour les personnages bien entendu et d'abord le héros ce Saint François très laïque et apparemment paumé, bien entier. Pour les notations précises mais sans insister, en ambiance, sur la société de la ville. Pour la présence de celle-ci et du vent, toujours, du vent. Pour le partage vent/argent au gouvernement de la ville.

Pour la souplesse sensuelle de l'écriture. Comme toujours

Cette histoire raconte celle de Pierre Montès, venu dans une ville qui lui est inconnue ou très peu car c'est cette même ville que sa mère avait quitté 35 ans plus tôt afin de s'éloigner de son mari qui, soit dit en passant, ne méritait pas une telle appellation. Si Pierre se retrouve ici aujourd'hui, cest simplement pour toucher l'héritage de son père. Ce n'est pas simplement cette douleur que l'on découvre après la mort d'un proche ou encore celle d'une famille déchirée qui font réellement l'entité de ce roman, c'est plutôt la découverte par le protagoniste de cette ville étrange et qui s'étonne de tout, et particulièrement de ce vent violent omniprésent. Pierre s'installe ici, du moins pour un temps, sans trop savoir pourquoi et sans que le lecteur ne le sache non plus.

J'ai eu beaucoup de mal à rentre dans ce livre car j'ai trouvé qu'il manquait d'intrigue bien que certains passages soient émouvants et que le lecteur comprend que le l'auteur exprime ici des douleurs qui ne sont pas toujours évidentes à gérer. Cependant, j'ai également eu du mal avec l'écriture de Claude Simon car j'ai trouvé qu'il employait des phrases extrêmement longues, ce qui induit une sorte de lourdeur sur le livre en lui-même.

J'ai eu beaucoup de mal à rentre dans ce livre car j'ai trouvé qu'il manquait d'intrigue bien que certains passages soient émouvants et que le lecteur comprend que le l'auteur exprime ici des douleurs qui ne sont pas toujours évidentes à gérer. Cependant, j'ai également eu du mal avec l'écriture de Claude Simon car j'ai trouvé qu'il employait des phrases extrêmement longues, ce qui induit une sorte de lourdeur sur le livre en lui-même.

« En 1988, dans une conférence Nobel, à Paris, son discours a pour titre «Le rôle amoral de la culture». Pas de phrases creuses «humanistes», il tient son pas gagné. «J'ai les sens perpétuellement éveillés, je jouis de tout, je sens tout. Je suis passif en état de réception permanente. Je vis vraiment tout le temps. La lumière, les émotions, cet instant où vous me parlez, s'enregistrent, se fixent dans une gelée, cette réserve où s'accumulent les souvenirs.»

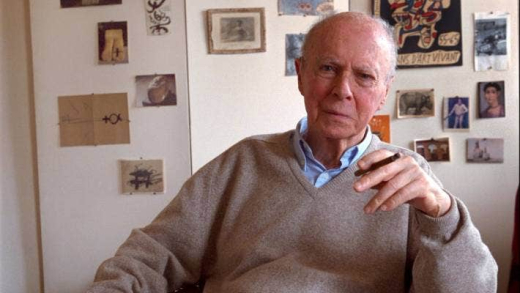

Naissance : 10 octobre 1913, Tananarive (aujourd’hui Antananarivo), Madagascar

Décès : 6 juillet 2005, Paris, France

Prix Nobel de littérature 1985 : « qui, dans ses romans, combine la créativité du poète et du peintre avec une conscience approfondie du temps dans la représentation de la condition humaine »

Son œuvre littéraire a fait l’objet de multiples thèses :

-La cruauté dans l’œuvre de Claude Simon

-Le rectangle et l’éventail : étude sur la description dans les romans de Claude Simon

-etc…

Mais son âme n’est-elle pas dans ce « poème » ? D’Archipel

« La mer l’archipel tout entier montant vers nous. L’une après l’autre en commençant par les plus lointaines les Iles disparurent s’enfonçant l’une d’elles basse à peine ondulée s’éleva grandit masquant les dernières elle défila rapidement sur le côté et l’eau rejaillit sous les flotteurs. Ses énormes mains de marin aux doigts épais et plats aux ongles carrés bordés de noir par le cambouis cessèrent de s’affairer sur les leviers et les volants du tableau de bord aux multiples cadrans noirs aux multiples manettes noirs parmi lesquelles elles couraient les effleurant avec délicatesse comme une anatomie féminine et compliquée le tapage du moteur cessa quand il fut assez près il sauta adroitement sur le rocher et enroula la corde à l’un des pieux de l’appontement. »

De Nord

Comme je ne lui caressais plus le ventre le chien-renard me regarda un instant interrogatif de ses petits yeux doux puis il s’est relevé s’est secoué et est parti vers les bois

Naissance : 10 octobre 1913, Tananarive (aujourd’hui Antananarivo), Madagascar

Décès : 6 juillet 2005, Paris, France

Prix Nobel de littérature 1985 : « qui, dans ses romans, combine la créativité du poète et du peintre avec une conscience approfondie du temps dans la représentation de la condition humaine »

Son œuvre littéraire a fait l’objet de multiples thèses :

-La cruauté dans l’œuvre de Claude Simon

-Le rectangle et l’éventail : étude sur la description dans les romans de Claude Simon

-etc…

Mais son âme n’est-elle pas dans ce « poème » ? D’Archipel

« La mer l’archipel tout entier montant vers nous. L’une après l’autre en commençant par les plus lointaines les Iles disparurent s’enfonçant l’une d’elles basse à peine ondulée s’éleva grandit masquant les dernières elle défila rapidement sur le côté et l’eau rejaillit sous les flotteurs. Ses énormes mains de marin aux doigts épais et plats aux ongles carrés bordés de noir par le cambouis cessèrent de s’affairer sur les leviers et les volants du tableau de bord aux multiples cadrans noirs aux multiples manettes noirs parmi lesquelles elles couraient les effleurant avec délicatesse comme une anatomie féminine et compliquée le tapage du moteur cessa quand il fut assez près il sauta adroitement sur le rocher et enroula la corde à l’un des pieux de l’appontement. »

De Nord

Comme je ne lui caressais plus le ventre le chien-renard me regarda un instant interrogatif de ses petits yeux doux puis il s’est relevé s’est secoué et est parti vers les bois

Cyclorama hippique

Le long de la sinueuse route des Flandres, le capitaine de Reixach, piteux gradé et cocu à la ville, traîne après lui une troupe dont la mine est bien grise. Composée d'un nabot mesquin, d'un petit cousin et d'un semi-demeuré, elle est livrée à toutes les duretés de la guerre. Le froid, la faim, le manque de sommeil tourmentent sans trêve ces soldats désoeuvrés, égarés dans une morne campagne pendant la débâcle de 1940. La situation bascule en un éclair, quand, pris dans une embuscade, le capitaine de Reixach s'effondre, le visage criblé d'une rafale de balles alors que, dans un dernier geste de défi, il dégainait son sabre. Dans les semaines qui suivent sa mort, ce perdant magnifique hante les songes de ses anciens subalternes, alors qu'ils tentent de ne pas finir eux aussi en bouillie sous un boulet de canon. Le capitaine ne s'est-il pas jeté volontairement dans les bras de la mort ? Son corps, machine infernale aux rouages organiques, ne s'est-il pas brutalement élancé à la rencontre des tirs, livrant au néant l'âme accablée qui se débattait en son sein ? Reixach est-il un martyr, un sublime incompris, ou bien encore un misérable poltron ? « Comment savoir ? » s'interrogent obsessivement les multiples voix de ses compagnons désormais orphelins, qui vagabondent désormais au bord de la serpentine voie, esquissant dans ce triste décor en proie aux combats un fatras de souvenirs, d'altercations, d'étreintes et de désillusions.

Dans un ouvrage qu'elle a consacré à son oeuvre, Bérénice Bonhomme suggéra que Claude Simon « [conférait] au mot le poids d'une image en mouvement », entérinant l'idée que l'écriture simonienne était essentiellement cinématographique. le lecteur de la route des Flandres sera, en effet, nécessairement et concomitamment spectateur dans une salle obscure, à mesure que la fable en appelle à lui en tant qu'être visuel. Jusqu'à l'avènement du cinéma numérique, la perception de ce medium reposait pour une grande part sur un échange de bons procédés entre le septième art et ce noeud d'holothuries qui nous flotte dans le crâne. La persistance rétinienne nous faisait croire que nous ne voyions qu'une seule image en mouvement, effaçant pour notre plus grand confort les zones d'ombre présentes sur le film et qui ne nous racontaient rien. L'effet phi, quant à lui, nous donnait l'illusion d'un mouvement en interprétant pour nous cette fugitive succession d'images de manière à leur attribuer un sens. La narration de Claude Simon repose sur l'équivalent littéraire de ces mécanismes, réduisant à néant tout ce qui, dans la ponctuation ou l'attribution du discours, pourrait nous donner l'illusion d'un séquençage saccadé plutôt que fluide. Voici l'hippodrome et sa foule élégante, « jaune, toques bleues – le fond vert-noir des marronniers – Noire, croix de Saint-André bleue et toque blanche – le mur vert-noir des marronniers- Damier bleu et rose toque bleue Rayée cerise et bleue bleu ciel - le mur vert-noir des marronniers- Grenat toque grenat », enfiévrée devant le spectacle de la course effrénée de ces fringantes bestioles. Les tirets lient. On nous répète le nom des couleurs, pour qu'elles persistent en nous, s'impriment et se succèdent dans notre oeil intérieur. le lecteur est un cyclorama.

L'ancêtre de Reixach s'était déjà foutu en l'air pour une histoire de femme. Déjà cocus, déshonorés, les Reixach… Que nous importe, au fond, la répétition lamentable et congénitale d'un malheur, la transmission d'une malédiction familiale ? C'est beaucoup trop facile. Corinne, Georges, Iglésia (le mal nommé), et ce débile de Wack qui sait à peine aligner deux mots, qu'ont-ils à nous apprendre ? Ensemble, ils forment un choeur brouillon et parfois dissonant. C'est en réalité leurs mots qui nous les font aimer, d'un amour bien particulier, qui a en fait davantage partie liée avec notre mémoire de lecteur qu'avec une quelconque relation sentimentale avec des figurines en papier. La route des Flandres a gravé pour toujours dans mon esprit l'apparition de ce mot étincelant : « astragale », au détour d'une page. Réduction immédiate de la rétine. Impression mémorielle. C'est une farandole de tout ce que vous avez toujours rêvé d'entendre en français : « kaol », « « guilloché », « un truc postiche carnavalesque », « lunules », « Merde, tu pourrais au moins retirer tes éperons », « Wack Blum », « oh très bien qu'il pourrisse sur place qu'il infecte qu'il empeste jusqu'à ce que la terre entière le monde entier soit obligé de se boucher le nez », « sans doute que les chèvres de la famille lui plaisent c'est pour ça que l'autre la garde avec un fusil qui pourrait avoir envie de partir tout seul bon sang ce qu'il fait noir », « inusable fable », « cône de genièvre », « ténébreuses branches de pommiers »… Cette ribambelle de termes justes fait son grand effet, tout comme la litanie musicale des noms de patelins du Nord : « Flahutes », « Fond du Baudet », « Trieux du Diable », « La Cendrière », et cette « cavalcade de rosses exsangues ». Sans oublier « Reixach », que je prononce « Raïchaque », et qui a un nom de joueur de pelote basque ou de sous-officier nazi ! Peut-être le français se fout-il un peu du lecteur, mais il le ravit au moins autant.

A propos de rosses exsangues, les canassons sont également de la partie, comme dans un tableau de Picasso ou chez Céline. Terrifiés, glorieux, démembrés, majestueux, affamés ou impétueux, ils ont imprimé leur présence étonnamment sensible dans ce conflit d'acier et de plomb.

Le néologisme « odologie » désigne l'étude des routes, et présenterait une parenté avec le terme sanskrit « sāda », qui désigne tout à la fois un « mouvement de pose » et une chevauchée. Il désigne également, et plus traditionnellement, l'étude de la voix dans le chant. La route des Flandres est une intrication compacte des notions révélées par l'étymologie, tant les voix qui s'y expriment tentent en vain de retracer et de s'expliquer ce qui s'est produit le long – ou même avant, par-delà et à côté- de ce funeste chemin. Retrouver la route, c'est reconstituer les événements, mais comment comprendre ces événements sans élucider ce que sont ces voix ?Le récit semble réfractaire à toute véritable explication et arraisonnement.

Cette étrange histoire, on l'a dit, ne semble nullement intéressée par sa propre résolution. La question directrice, il faut le répéter, n'est pas « pourquoi ? », mais « comment savoir ? ». Reixach le triste, se faisant zigouiller, déploie pour le lecteur une carte à l'ancienne, en plusieurs volets qui s'escamotent si vous ne les rabattez pas et ne les tenez d'une main ferme par-dessus le volant, en vous approchant très près pour essayer de la lire sans vos lunettes et sans regarder la route, pied au plancher ou sur la bande d'arrêt d'urgence. Une carte sur laquelle les multiples ramifications et couleurs peuvent étourdir et égarer plutôt qu'elles n'explicitent quoi que ce soit. le fin mot de l'histoire se trouve probablement à ce point où se trouvera votre esprit lorsque vous reposerez le livre – dans un village au nom chantant, dans la chambre de Corinne, aux abords de l'hippodrome ou dans la grange humide et glaciale.

Une certaine professeur de français avait lu, un jour de rentrée des classes, la liste qu'elle avait établie pour nous : « Stendahl, il faut avoir lu cet été, Molière Les femmes savantes bon bah aussi, et puis quand on fera les moralistes il faudra que vous soyez au point au sujet De La Bruyère… La route des Flandres de Claude Simon… Oui bon je l'ai mis là mais ce sera quand vous aurez le temps de lire, c'est-à-dire quand vous aurez fini vos études ! » C'était bien évidemment le signal du départ, et je le commandai le soir même. Embringuée dans cette course de chevaux au grand galop, ce corps à corps désamoureux, ces mots qui brillent, éprise de la liberté absolue donnée aux voix de dire tout cru ce qu'elles pensent, c'est ainsi que j'ai découvert ce qui est depuis lors mon livre préféré.

Le long de la sinueuse route des Flandres, le capitaine de Reixach, piteux gradé et cocu à la ville, traîne après lui une troupe dont la mine est bien grise. Composée d'un nabot mesquin, d'un petit cousin et d'un semi-demeuré, elle est livrée à toutes les duretés de la guerre. Le froid, la faim, le manque de sommeil tourmentent sans trêve ces soldats désoeuvrés, égarés dans une morne campagne pendant la débâcle de 1940. La situation bascule en un éclair, quand, pris dans une embuscade, le capitaine de Reixach s'effondre, le visage criblé d'une rafale de balles alors que, dans un dernier geste de défi, il dégainait son sabre. Dans les semaines qui suivent sa mort, ce perdant magnifique hante les songes de ses anciens subalternes, alors qu'ils tentent de ne pas finir eux aussi en bouillie sous un boulet de canon. Le capitaine ne s'est-il pas jeté volontairement dans les bras de la mort ? Son corps, machine infernale aux rouages organiques, ne s'est-il pas brutalement élancé à la rencontre des tirs, livrant au néant l'âme accablée qui se débattait en son sein ? Reixach est-il un martyr, un sublime incompris, ou bien encore un misérable poltron ? « Comment savoir ? » s'interrogent obsessivement les multiples voix de ses compagnons désormais orphelins, qui vagabondent désormais au bord de la serpentine voie, esquissant dans ce triste décor en proie aux combats un fatras de souvenirs, d'altercations, d'étreintes et de désillusions.

Dans un ouvrage qu'elle a consacré à son oeuvre, Bérénice Bonhomme suggéra que Claude Simon « [conférait] au mot le poids d'une image en mouvement », entérinant l'idée que l'écriture simonienne était essentiellement cinématographique. le lecteur de la route des Flandres sera, en effet, nécessairement et concomitamment spectateur dans une salle obscure, à mesure que la fable en appelle à lui en tant qu'être visuel. Jusqu'à l'avènement du cinéma numérique, la perception de ce medium reposait pour une grande part sur un échange de bons procédés entre le septième art et ce noeud d'holothuries qui nous flotte dans le crâne. La persistance rétinienne nous faisait croire que nous ne voyions qu'une seule image en mouvement, effaçant pour notre plus grand confort les zones d'ombre présentes sur le film et qui ne nous racontaient rien. L'effet phi, quant à lui, nous donnait l'illusion d'un mouvement en interprétant pour nous cette fugitive succession d'images de manière à leur attribuer un sens. La narration de Claude Simon repose sur l'équivalent littéraire de ces mécanismes, réduisant à néant tout ce qui, dans la ponctuation ou l'attribution du discours, pourrait nous donner l'illusion d'un séquençage saccadé plutôt que fluide. Voici l'hippodrome et sa foule élégante, « jaune, toques bleues – le fond vert-noir des marronniers – Noire, croix de Saint-André bleue et toque blanche – le mur vert-noir des marronniers- Damier bleu et rose toque bleue Rayée cerise et bleue bleu ciel - le mur vert-noir des marronniers- Grenat toque grenat », enfiévrée devant le spectacle de la course effrénée de ces fringantes bestioles. Les tirets lient. On nous répète le nom des couleurs, pour qu'elles persistent en nous, s'impriment et se succèdent dans notre oeil intérieur. le lecteur est un cyclorama.

L'ancêtre de Reixach s'était déjà foutu en l'air pour une histoire de femme. Déjà cocus, déshonorés, les Reixach… Que nous importe, au fond, la répétition lamentable et congénitale d'un malheur, la transmission d'une malédiction familiale ? C'est beaucoup trop facile. Corinne, Georges, Iglésia (le mal nommé), et ce débile de Wack qui sait à peine aligner deux mots, qu'ont-ils à nous apprendre ? Ensemble, ils forment un choeur brouillon et parfois dissonant. C'est en réalité leurs mots qui nous les font aimer, d'un amour bien particulier, qui a en fait davantage partie liée avec notre mémoire de lecteur qu'avec une quelconque relation sentimentale avec des figurines en papier. La route des Flandres a gravé pour toujours dans mon esprit l'apparition de ce mot étincelant : « astragale », au détour d'une page. Réduction immédiate de la rétine. Impression mémorielle. C'est une farandole de tout ce que vous avez toujours rêvé d'entendre en français : « kaol », « « guilloché », « un truc postiche carnavalesque », « lunules », « Merde, tu pourrais au moins retirer tes éperons », « Wack Blum », « oh très bien qu'il pourrisse sur place qu'il infecte qu'il empeste jusqu'à ce que la terre entière le monde entier soit obligé de se boucher le nez », « sans doute que les chèvres de la famille lui plaisent c'est pour ça que l'autre la garde avec un fusil qui pourrait avoir envie de partir tout seul bon sang ce qu'il fait noir », « inusable fable », « cône de genièvre », « ténébreuses branches de pommiers »… Cette ribambelle de termes justes fait son grand effet, tout comme la litanie musicale des noms de patelins du Nord : « Flahutes », « Fond du Baudet », « Trieux du Diable », « La Cendrière », et cette « cavalcade de rosses exsangues ». Sans oublier « Reixach », que je prononce « Raïchaque », et qui a un nom de joueur de pelote basque ou de sous-officier nazi ! Peut-être le français se fout-il un peu du lecteur, mais il le ravit au moins autant.

A propos de rosses exsangues, les canassons sont également de la partie, comme dans un tableau de Picasso ou chez Céline. Terrifiés, glorieux, démembrés, majestueux, affamés ou impétueux, ils ont imprimé leur présence étonnamment sensible dans ce conflit d'acier et de plomb.

Le néologisme « odologie » désigne l'étude des routes, et présenterait une parenté avec le terme sanskrit « sāda », qui désigne tout à la fois un « mouvement de pose » et une chevauchée. Il désigne également, et plus traditionnellement, l'étude de la voix dans le chant. La route des Flandres est une intrication compacte des notions révélées par l'étymologie, tant les voix qui s'y expriment tentent en vain de retracer et de s'expliquer ce qui s'est produit le long – ou même avant, par-delà et à côté- de ce funeste chemin. Retrouver la route, c'est reconstituer les événements, mais comment comprendre ces événements sans élucider ce que sont ces voix ?Le récit semble réfractaire à toute véritable explication et arraisonnement.

Cette étrange histoire, on l'a dit, ne semble nullement intéressée par sa propre résolution. La question directrice, il faut le répéter, n'est pas « pourquoi ? », mais « comment savoir ? ». Reixach le triste, se faisant zigouiller, déploie pour le lecteur une carte à l'ancienne, en plusieurs volets qui s'escamotent si vous ne les rabattez pas et ne les tenez d'une main ferme par-dessus le volant, en vous approchant très près pour essayer de la lire sans vos lunettes et sans regarder la route, pied au plancher ou sur la bande d'arrêt d'urgence. Une carte sur laquelle les multiples ramifications et couleurs peuvent étourdir et égarer plutôt qu'elles n'explicitent quoi que ce soit. le fin mot de l'histoire se trouve probablement à ce point où se trouvera votre esprit lorsque vous reposerez le livre – dans un village au nom chantant, dans la chambre de Corinne, aux abords de l'hippodrome ou dans la grange humide et glaciale.

Une certaine professeur de français avait lu, un jour de rentrée des classes, la liste qu'elle avait établie pour nous : « Stendahl, il faut avoir lu cet été, Molière Les femmes savantes bon bah aussi, et puis quand on fera les moralistes il faudra que vous soyez au point au sujet De La Bruyère… La route des Flandres de Claude Simon… Oui bon je l'ai mis là mais ce sera quand vous aurez le temps de lire, c'est-à-dire quand vous aurez fini vos études ! » C'était bien évidemment le signal du départ, et je le commandai le soir même. Embringuée dans cette course de chevaux au grand galop, ce corps à corps désamoureux, ces mots qui brillent, éprise de la liberté absolue donnée aux voix de dire tout cru ce qu'elles pensent, c'est ainsi que j'ai découvert ce qui est depuis lors mon livre préféré.

Claude Simon. Dix-huit pages de poésie de Claude Simon. Un oeil. Un oeil hypnotique. Pour une fois juste un clin d'oeil.

Lire un roman de Claude Simon est toujours une expérience particulière. Pour ceux qui ont du mal avec Proust, ce n'est même la peine de le lire car non seulement les phrases sont plus longues mais à l'intérieur de ces phrases, l'auteur passe du passé au présent du point de vue d'un personnage à un autre et il y a plein de parenthèses à l'intérieur desquelles il se passe tant de choses mais non il se passe rien en fait, ce ne sont que des états d'âme ou des descriptions de trucs anecdotiques comme des objets ou de la flore si bien qu'on est surpris quand la parenthèse se referme alors qu'on avait oublié qu'elle s'était ouverte.

Dans ce flot d'images et ressentis l'histoire passe presque comme un faire-valoir mais il en faut une parce qu'il faut quand même un point d'appui, quelque chose de concret. Ici, donc, ça se passe en campagne dans une maison pas loin d'un chemin de fer. Louise est mariée avec Georges un type revenu à la terre après avoir été enseignant (? à verifier) au grand désespoir de Pierre son père dont la femme s'appelle Sabine. Pierre a deux sœurs, Eugénie qui est déjà morte et Marie qui est en train d'agoniser dans la grande maison sous le regard de Louise qui s'est pris d'affection pour elle. Louise trompe son mari Georges mais elle ne veut pas partir avant le décès de Marie. C'est à peu près ce que j'ai compris.

Figure essentielle du nouveau roman, on dirait que Claude Simon écrit d'un trait de plume et laisse sa pensée le guider sans faire de pause et c'est la raison pour laquelle, il y a très peu de points. Quand on pense dans son lit pour faire le bilan de sa journée, on ne s'arrête pas pour foutre un point.

C'est pourquoi le récit est complètement destructuré. L'auteur se défait de la chronologie et je pense que pour une lecture (presque) parfaite, il faut le lire d'un souffle. Ma liseuse qui est très intelligente m'a indiqué au début qu'il fallait quatre heures.

Lecture en janvier 2020

Sur Kindle, équivalent 235 pages

Éditions de Minuit

Date de parution : 1958

Note : 4/5

Dans ce flot d'images et ressentis l'histoire passe presque comme un faire-valoir mais il en faut une parce qu'il faut quand même un point d'appui, quelque chose de concret. Ici, donc, ça se passe en campagne dans une maison pas loin d'un chemin de fer. Louise est mariée avec Georges un type revenu à la terre après avoir été enseignant (? à verifier) au grand désespoir de Pierre son père dont la femme s'appelle Sabine. Pierre a deux sœurs, Eugénie qui est déjà morte et Marie qui est en train d'agoniser dans la grande maison sous le regard de Louise qui s'est pris d'affection pour elle. Louise trompe son mari Georges mais elle ne veut pas partir avant le décès de Marie. C'est à peu près ce que j'ai compris.

Figure essentielle du nouveau roman, on dirait que Claude Simon écrit d'un trait de plume et laisse sa pensée le guider sans faire de pause et c'est la raison pour laquelle, il y a très peu de points. Quand on pense dans son lit pour faire le bilan de sa journée, on ne s'arrête pas pour foutre un point.

C'est pourquoi le récit est complètement destructuré. L'auteur se défait de la chronologie et je pense que pour une lecture (presque) parfaite, il faut le lire d'un souffle. Ma liseuse qui est très intelligente m'a indiqué au début qu'il fallait quatre heures.

Lecture en janvier 2020

Sur Kindle, équivalent 235 pages

Éditions de Minuit

Date de parution : 1958

Note : 4/5

Je suis un peu honteux de découvrir seulement maintenant, Claude Simon, prix Nobel de littérature 1985 !

Il me semble me souvenir que c’est dans un livre de Marie-Hélène Lafon, toujours de bon conseil, que j’ai découvert cet auteur et ce titre.

C’est un livre surprenant, d’une grande qualité littéraire qui nous fait voyager entre les différents conflits et tout particulièrement ceux de 1914/1918 et de 1939/1945. On y suit des personnages sur plusieurs générations sans avoir de réels repaires, l’ensemble étant un peu abscons. On s’y perd, on s’y retrouve mais toujours dans la magie et la musique des mots avec des phrases extrêmement longues, un peu à la Marcel Proust.

Comme le précise Patrick Longuet dans sa postface, l’Acacia trouble physiquement son lecteur autant qu’il le fascine !

Une découverte intéressante, à poursuivre avec « La route des Flandres », son roman le plus connu, pour avoir une meilleure vision de l’œuvre de cet écrivain atypique.

Il me semble me souvenir que c’est dans un livre de Marie-Hélène Lafon, toujours de bon conseil, que j’ai découvert cet auteur et ce titre.

C’est un livre surprenant, d’une grande qualité littéraire qui nous fait voyager entre les différents conflits et tout particulièrement ceux de 1914/1918 et de 1939/1945. On y suit des personnages sur plusieurs générations sans avoir de réels repaires, l’ensemble étant un peu abscons. On s’y perd, on s’y retrouve mais toujours dans la magie et la musique des mots avec des phrases extrêmement longues, un peu à la Marcel Proust.

Comme le précise Patrick Longuet dans sa postface, l’Acacia trouble physiquement son lecteur autant qu’il le fascine !

Une découverte intéressante, à poursuivre avec « La route des Flandres », son roman le plus connu, pour avoir une meilleure vision de l’œuvre de cet écrivain atypique.

Lorsqu’il publie L'Acacia en 1989, Claude Simon est âgé de soixante-seize ans. Lauréat du prix Nobel depuis quatre années (1985), il a alors derrière lui une longue carrière d’écrivain, commencée aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale et certains de ses livres, de La Route des Flandres (1960, aux yeux de beaucoup son chef d’œuvre) aux Géorgiques (1985, qui lui vaut peut-être le Nobel), presque tous publiés aux éditions de Minuit, comptent parmi les pièces maîtresses de la littérature du 20e siècle.

Styliste hors-norme, s’adonnant volontiers à l’ekphrasis au détour de ses romans, Simon aura plus que ses contemporains, bouleversé, dynamisé la structure romanesque sans que ses lecteurs puissent pour autant le comprendre à travers les codes du Nouveau Roman. Il est ainsi parfois considéré comme un auteur difficile à lire.

Plus accessible que la plupart de ses textes précédents, œuvre de maturité, L'Acacia est sans doute le roman qui permet au plus grand nombre de se confronter à l’œuvre simonienne. A travers l’évocation de l’histoire familiale, on retrouve dans ce livre nombre des motifs de l’œuvre de Claude Simon : la trace du père disparu pendant la Grande Guerre, la déroute de 1940, les tantes de l’écrivain issues de la paysannerie du Jura, la petite noblesse du Sud-Ouest et une construction romanesque qui épouse le chaos du 20e siècle.

Lien : https://balises.bpi.fr/litte..

Styliste hors-norme, s’adonnant volontiers à l’ekphrasis au détour de ses romans, Simon aura plus que ses contemporains, bouleversé, dynamisé la structure romanesque sans que ses lecteurs puissent pour autant le comprendre à travers les codes du Nouveau Roman. Il est ainsi parfois considéré comme un auteur difficile à lire.

Plus accessible que la plupart de ses textes précédents, œuvre de maturité, L'Acacia est sans doute le roman qui permet au plus grand nombre de se confronter à l’œuvre simonienne. A travers l’évocation de l’histoire familiale, on retrouve dans ce livre nombre des motifs de l’œuvre de Claude Simon : la trace du père disparu pendant la Grande Guerre, la déroute de 1940, les tantes de l’écrivain issues de la paysannerie du Jura, la petite noblesse du Sud-Ouest et une construction romanesque qui épouse le chaos du 20e siècle.

Lien : https://balises.bpi.fr/litte..

De Claude Simon je n'avais lu que le petit " Archipel et Nord ", extrait d'une bibliographie bien plus complète qui se dévoile pour moi avec " Le Tramway ". Et je suis extrêment partagé: d'une part je reconnais la qualité indéniable et assez fabuleuse de l'auteur, qui a su clairement renouveller tous les genres (ou plutôt se créer un genre à lui, ou la typographie (espace de pages, ponctuations...) frôle parfois ce qui semble être l'anarchie), et d'un autre côté cette absence même de ponctuation m'a empêché assez fréquemment de rentrer dans l'histoire qui, pourtant, semblait intéressante et bien construite, à l'instar du tramway dont ce livre fait part (et aux décors, et à la société, et à l'humanité même) à des lecteurs à la fois ébahis et perdus au milieu de tels changements typographiques qui forcent l'attention constante afin de ne pas se laisser embarquer (comme dans un tramway) par les mots au risque, bien réél, de ne plus vraiment saisir la substance de ces phrases et d'en perdre donc tout ce qu'il y a (ou peut y avoir) chez des auteurs tel que Claude Simon qui, indéniablement là encore, maîtrise la langue française comme peu, et pour notre plus grand bonheur; ce qui me poussera certainement à l'avenir à m'attaquer à d'autres de ces oeuvres afin de voir si ce rallongement phrastique est sytématique ou s'il témoigne, véritable empreinte, de l'expérience qu'avait acquis l'auteur dans ce Tramway qui est, comme un terminus, son dernier roman.

Ecriture, époques qui se déchirent et dont on voit les couches... L'écriture est une matière... Quelle maîtrise ! J'ai été transportée d'un bout à l'autre !

Pour être franc, ce genre de littérature expérimentale (ici sans ponctuation ou presque) n'est pas vraiment ma tasse de thé. Pourtant, ayant envie de le découvrir et devant le lire dans le cadre universitaire, je me suis lancé, fort du nombre de pages presque ridicule. Et je dois bien avouer que la surprise fut bonne. La force et la puissance des images poétiques qui s'en dégagent donne véritable à ce livre une émanation particulière, nous transportant dans un univers de voyage, fait d'un enchaînement de belles images, parfois d'ici et parfois d'ailleurs. Certes, il ne faut pas s'accrocher à une quelconque histoire, qui ne semble d'ailleurs pas exister vraiment; mais plutôt le lire comme on lirait un poème du XIXème siècle. S'ancrant ainsi dans le "récit poétique", il exploite à merveille les libertés du roman et la force de la poésie, pour nous livrer une oeuvre qui, ma foi, est selon moi assez réussi. Je le conseille donc, ne serait-ce que pour le découvrir au travers de 30 petites pages qui, même si elles vous déplaisent, ne vous prendront pas beaucoup de votre temps.

Un chant du cygne. Ce furent d’abord, -ainsi j’ai lu ainsi je raconte-, un tramway, quelques mines patibulaires autour d’un watman, personnage mystérieux exécutant le rituel d’un transport de ligne menant bon tram les passagers de la ville à la mer, ou vice versa, mais surtout un enfant au cœur du récit, spectre innocent émanant du bilan d’une vie longue et intense.

Ce furent ensuite, -ainsi j’ai compris ainsi je raconte-, la figure maternelle prédominante et tant aimée, les couloirs froids d’un hôpital comme dernier rails de vie, la maison d’enfance, Thérèse la domestique, le tennis, l’inquiétude, la nonchalance, la tristesse et les petits bonheurs.

Ce furent enfin, -ainsi s’acheva le livre, ainsi je raconte-, un homme qui ne veut renoncer à la vie et qui s’assure qu’elle fut dense, sous son anodine quotidienneté, sorte de flambeau qu’il passe quand il se fait spectateur de la vie des autres, plus encore en rédigeant ce court roman.

D’aucuns s’extasieront de ces phrases à l’infini, entrecoupées d’incursions digressives, faisant perdre le fil du récit puisqu’elles sont le fil de la vie. Ou encore de cette mécanique de mots qui, une fois assemblés, donnent une impression de mouvement, de réel. « Le tramway », et c’est une constante chez Claude Simon l’un des chantres du nouveau roman, est palpable, vivant, imagé.

Mais moi, la stylisation ne m’impressionne pas, et si je suis heureux d’avoir terminé ce roman, je n’en garderai qu’un souvenir contrarié. Contrarié car il aura fallu trois tentatives pour l’achever, contrarié car je ne prise guère le côté mécanique et presque glacial de l’ensemble. Bien plus qu’un roman de vie, « Le Tramway » est un roman de mort. Et moi je poursuivrais avec d’autres lectures d’auteurs qui sont plus dans l’éveil. (*)

(*) pardon à Aloysius Bertrand pour avoir emprunté la forme littéraire de son poème « Un rêve »

Il faut s'y prendre à deux fois pour découvrir cette piéce majeure de la littérature du 20 éme siécle. Extraordinaire histoire que nous découvrons ici. Les mots de Simon sont tellement forts que l'on est happés par ce sublime texte qui aborde la guerre d'une maniére jamais vue . Pourquoi ne parle t'on pas assez de ce géant absolu de la littérature qu'était Claude Simon ??

J'ai décidé d'emprunter à la bibliothèque pour découvrir des auteurs cultes comme les Nobel de littérature. Je n'ai pas manqué Claude Simon qui a un style très particulier (que je n'ai jamais rencontré), personnel et singulier : il ouvre de nombreuses parenthèses, pour aller au plus profond de sa pensée, dans des phrases particulièrement longues. J'ai adoré même s'il est parfois déroutant mais il est incontournable.

Challenge Nobel illimité

Challenge Nobel illimité

On est dans la description, précise, sensuelle, ouverte sur récit, mais si les lieux se peuplent, si les personnages bougent, réels ou issus de tableaux ou de livres, c'est de l'extérieur, et l'on passe d'un temps, d'un récit à l'autre, de l'attente de l'ennemi dans la maison, aux ouvriers la démolissant, aux visiteurs, aux personnages du tableau, du calendrier et même aux objets du livre presque insensiblement, et sans arrêt.

Avec les deux césures que sont les divertissements où ce sont des voix, et des voix hachées (surtout dans le premier) qui se projettent sur la page.

Un côté démonstration bien sûr – mais pas que, puisque je suis restée accrochée (en plusieurs blocs de lecture) à ces lignes, pour la sensualité, sensibilité de la phrase, pour les histoires qui émergent, les articulations à peine visible qui font passer d'un plan à l'autre, et il faut bien le dire un peu ou beaucoup pour le plaisir de l'attention que le livre exige de nous.

Quand la réalité est niée, négligée à force d'être obstinément retracée, et s'impose par ces fragments.

Avec les deux césures que sont les divertissements où ce sont des voix, et des voix hachées (surtout dans le premier) qui se projettent sur la page.

Un côté démonstration bien sûr – mais pas que, puisque je suis restée accrochée (en plusieurs blocs de lecture) à ces lignes, pour la sensualité, sensibilité de la phrase, pour les histoires qui émergent, les articulations à peine visible qui font passer d'un plan à l'autre, et il faut bien le dire un peu ou beaucoup pour le plaisir de l'attention que le livre exige de nous.

Quand la réalité est niée, négligée à force d'être obstinément retracée, et s'impose par ces fragments.

pourquoi si peu de lecteurs? un moment de poesie rare.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Prix Nobel de Littérature

NiGrivo

120 livres

Les 100 romans du Monde

Cronos

100 livres

Auteurs proches de Claude Simon

Quiz

Voir plus

Claude Simon

Quel prix littéraire Claude Simon a-t-il reçu en 1985 ?

Prix Nobel de littérature

Prix Goncourt

Prix Femina

Prix Victor-Rossel

10 questions

19 lecteurs ont répondu

Thème :

Claude SimonCréer un quiz sur cet auteur19 lecteurs ont répondu