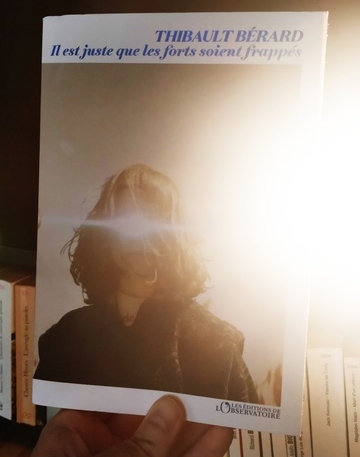

Le combat lumineux d’un couple contre la maladie

Interview : Thibault Bérard à propos de Il est juste que les forts soient frappés

Article publié le 06/05/2020 par Guillaume Teisseire

Dans le premier roman de Thibault Bérard, Il est juste que les forts soient frappés, Théo rencontre Sarah. Ils s’aiment, ont un premier enfant, en attendent un second. Puis Sarah rencontre le cancer. Elle n’a pas 40 ans.

Ce résumé fort maladroit ne rend aucunement justice à ce roman émouvant et lumineux, qui raconte le combat d’un couple contre la maladie, l’espérance et la douleur, avec des accents de Frank Capra, de L’Ecume des jours et de La guerre est déclarée. Thibault Bérard a répondu pour nous à quelques questions sur son livre et ses lectures.

©Audrey Dufer

Vous êtes éditeur depuis bientôt 15 ans, responsable des romans aux éditions Sarbacane. Il est juste que les forts soient frappés est votre premier roman. Comment êtes-vous passé de l’autre côté ? Est-ce l’aboutissement d’une lente maturation ? Un déclic ?

Un déclic – j’ai écrit la première version du roman en cinq semaines, à raison d’un chapitre par soir, écrit entre 22h et 2h, après avoir trouvé « l’idée fondatrice » un matin dans le métro et posé la structure dans la foulée… et une maturation bien plus longue, en réalité, puisque la matière dans laquelle j’ai puisé pour bâtir ce roman est une histoire réelle, que j’ai vécue il y a cinq ans. Le temps qu’il m’a fallu pour en faire une fiction, en décidant un jour d’emprunter le point de vue narratif, post-mortem, de Sarah. Un déclic et une maturation, donc. Le paradoxe est qu’avant d’être éditeur, dans ma jeunesse, je rêvais de devenir écrivain… alors qu’une fois devenu éditeur, je suis si bien tombé en amour pour mon métier que j’ai tout bonnement oublié ce rêve ! J’ai donc passé toutes mes années de jeunesse à écrire, puis 13 ans en tant qu’éditeur à oublier que j’aimais cela ; et j’ai renoué avec cet ancien rêve un matin, comme par magie.

Pour dérouler le récit de ce combat contre la maladie, vous avez choisi le point de vue de la malade, Sarah. Etait-ce une évidence pour vous dès le départ ? Avez-vous trouvé facilement sa voix ?

Comme je le disais, ce choix n’a pas été « facile », précisément, puisque c’est lui, la clef de voûte de tout le projet du roman, qui a mis 5 ans à émerger dans mon esprit. Avant cela, il m’était souvent arrivé d’imaginer un livre qui naîtrait de l’histoire – terrible, tumultueuse, mais belle aussi, que j’ai vécue –, et même d’en rédiger mentalement quelques passages, des bouts de péripéties, des ouvertures de chapitres… sauf que je butais toujours sur l’écueil du « récit de vie ». En tant qu’amoureux des romans d’aventure, c’était cela que je voulais écrire. La voix de Sarah me l’a permis, en m’offrant la distanciation nécessaire à la création d’une histoire conçue comme une aventure, une fiction donc. Mais cela n’a pas été facile, c’était un pari audacieux et (étant très naïf de nature, je ne m’en suis heureusement pas rendu compte avant de me lancer) très engageant. Je suis fier d’y être finalement parvenu, c’est même ma plus grande fierté par rapport à ce livre. Avoir pu faire naître et vivre la voix de Sarah.

Le risque lorsqu’on raconte ce type d’épreuve, c’est de faire des personnages des héros irréprochables, des images pieuses sans véritable épaisseur. Mais que ce soit pour Théo ou Sarah, vous montrez certes leur amour et leur courage, mais vous n’éludez pas le doute, l’impatience ou le découragement. Etait-ce important pour vous de ne rien laisser dans l’ombre ?

Allier l’ordinaire à l’extraordinaire, c’était le pari, je crois. Présenter l’histoire, en soi, extraordinaire, de gens faillibles, qui ont leurs moments de doute et de peur, mais qui par moments se découvrent des ressources formidables, qui les dépassent. J’ai voulu raconter deux trajectoires croisées : une Sarah qui, dès le début de l’histoire a (trop) conscience de ses faiblesses, et ignore la force fantastique qui l’anime, et un Théo, inversement, qui a (trop) tendance à se croire invincible et se découvrira des faiblesses. Forces et faiblesses étant nécessaires, tour à tour, dans le combat qu’ils mèneront contre la maladie – ou plus précisément, contre la Peur. L’ennemi de Théo et Sarah, c’est la Peur. L’allié qui permet à leurs forces comme à leurs faiblesses de s’unir ou de se compléter pour combattre la Peur, c’est l’Amour. Une histoire vieille comme le monde, en somme.

Le titre du livre, qui peut sembler tiré d’un verset de la Bible ou d’une fable de La Fontaine, est en fait une maxime qui vient à l’esprit de Théo, et dans laquelle il puise son énergie. Pour ne pas baisser les armes face à l’arbitraire aveugle de la maladie, est-ce indispensable pour lui d’y trouver un sens ?

En effet, ce titre-là trouve une résonnance avec certains psaumes (« Heureux les affligés car ils seront consolés »), avec le vers de La Fontaine dans Les animaux malades de la peste (« Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés »), ou encore avec une célèbre maxime pascalienne (« Et ainsi ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste »)…

J’ai passé un bon moment à me demander de quel livre était sortie cette sentence étrange, pour finalement comprendre qu’elle avait tout bêtement mûri dans ma tête, comme une plante à la fois bienfaisante et toxique. Car selon moi, ce titre est tout à la fois un mensonge et une vérité, une source de douleur et une issue consolatrice.

D’une certaine manière, cette affirmation brutale ne peut que choquer le lecteur : non, être frappé n’a rien de juste, que l’on soit en état de se défendre ou non ! Il n’y a aucune justice dans le fait d’être frappé !

Mais… d’un autre côté, ce mensonge peut devenir une vérité, pour Théo du moins, le temps du combat : comme vous le dites justement, c’est en s’efforçant de trouver un sens à cette sentence par nature absurde qu’il puisera en lui-même la force de se battre. S’il est en état de se battre, alors mieux vaut que lui soit frappé plutôt qu’un autre. Puisque le couple qu’il forme avec Sarah est fort, ils auront au moins les ressources pour résister.

À mi-chemin exactement entre le sens et l’absurde, entre le mensonge et la vérité, ce titre, je crois, frappe le lecteur. Il apparaît au milieu du livre, comme un pivot.

Ce qui frappe dans votre roman, c’est à quel point la maladie, qui frappe intimement un individu, se combat à plusieurs. En couple, en famille, avec le soutien des amis, des médecins et de tout le personnel soignant. Aviez-vous à cœur de montrer cette dimension collective ?

Oui, je voulais voir s’animer un groupe de gens unis, soudés par l’amour (qui est décidément le sujet du roman)… mais à dire vrai, ce qui m’a conduit vers ce choix à l’origine, je crois, c’est encore le goût du roman d’aventure. L’aventure se vit à plusieurs – Tous pour un et un pour tous –, et toute l’idée du roman d’aventure est de raconter le parcours initiatique d’un héros à travers les péripéties qu’il vit au sein d’un groupe, avec ses alliés et contre ses adversaires. On en revient au titre : être frappé est terrible, mais l’être seul le serait bien plus encore. L’amour, c’est-à-dire ce qui nous relie aux autres êtres humains, à l’universel, reste notre arme la plus fiable.

Capra, Nick Cave, le Docteur House, les comics… Votre roman est pétri de références culturelles, que Sarah et Théo utilisent pour adoucir ou recomposer le réel. Dans une épreuve comme celle qu’ils traversent, est-ce un secours d’injecter de la fiction dans le « granit du réel » ?

Vous avez tout dit : injecter de la fiction – et la fiction la plus vivante, la plus « pétante » possible, celle qui irrigue les veines de genres aussi modernes que la musique, le cinéma, les séries tv ou les comic books –, c’était à mes yeux le meilleur garde-fou pour proposer un vrai roman d’aventure plutôt qu’un simple témoignage. Je crois aussi que mon expérience d’éditeur a influé sur ce choix : dans ma collection EXPRIM’, je publie des auteurs et des autrices tous plus formidables les uns que les autres, qui n’aiment rien tant que bousculer les codes de la littérature en y injectant des références musicales ou cinématographiques, afin de produire des romans particulièrement vivants et vibrants, justement… et je crois que mes goûts de lecteur ont aussi motivé mes choix d’auteur. À titre personnel, j’aime l’idée d’une littérature qui résonne avec le monde qui l’entoure, qui soit poreuse aux autres modes d’expression artistique ; il m’a semblé naturel de faire apparaître de nombreuses références musicales ou cinématographiques. Pour les comics, c’est aussi une passion d’enfance ! Et pour le film de Capra… une histoire d’amour. Je crois que d’une certaine manière, j’ai voulu proposer une réponse littéraire et moderne à ce chef-d’œuvre cinématographique des années 1940 qui m’accompagne, me régale, m’a sauvé à tant de reprises.

Dans l’autre sens, votre roman est nourri d’une expérience personnelle. Avez-vous envisagé la forme du journal de bord, ou du récit, ou saviez-vous dès le départ que vous vouliez écrire un roman ? Comment avez-vous injecté du réel dans la fiction ? L’équilibre entre l’un et l’autre a-t-il été délicat à trouver ?

La question de l’équilibre est intéressante. Je n’ai jamais caché que la matière du roman était mon histoire personnelle – et j’ai d’ailleurs tenu parfois, sans bien savoir pourquoi, à être aussi fidèle que possible à la réalité sur de nombreux détails du récit. Il m’était nécessaire, il me semblait parfois crucial de raconter la pluie qui tombait tel jour et le soleil qui brillait tel autre, ou de restituer un détail vestimentaire précis, une expression, une phrase prononcée… mais inversement, j’ai déployé énormément d’efforts pour « doubler » cette réalité soigneusement restituée d’une dimension purement littéraire. Par exemple, les personnages qui composent le récit sont toutes et tous inspiré(e)s de personnes réelles ; mais il m’a paru important de leur accoler des avatars littéraires, qui enrichiraient leur portrait et, en même temps, les distinguerait un peu plus des personnes dont ils s’inspirent. Les trois copains de Théo sont les trois mousquetaires (l’un de mes romans favoris) : on peut reconnaître Athos derrière Clément, Porthos derrière Benjamin et Aramis derrière Jérémy. Théo, avec son côté « chien fou », se voit attribuer le rôle de D’Artagnan. L’infirmière Précieuse, qui semble tout savoir de la mort (et ne pas la craindre) renvoie dans mon esprit à Mère Abigail, merveilleuse héroïne du Fléau de Stephen King– une autre de mes romans favoris, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, du fait de l’actualité. Voilà : d’Alexandre Dumas à Stephen King, l’aventure est venue à la rescousse quand j’ai eu besoin d’elle pour mettre de la couleur dans le granit du réel.

Thibault Bérard à propos de ses lectures

Quel est le livre qui vous a donné envie d'écrire ?

Sans doute Belle du Seigneur d’Albert Cohen, roman dont j’étais fou amoureux à 20 ans. J’ai adoré l’emphase, la truculence, la virtuosité de cet auteur qui semble pouvoir tout s’autoriser, ne reculer devant aucune audace. Quelle merveille !

Quel est le livre que vous auriez rêvé d’écrire ?

Le Maître et Marguerite de Mikhail Boulgakov, sans doute, dont la fantaisie, la liberté me fascinent. Ah, la scène de la sorcière s’envolant nue sur son balai ! En plus récent, je dirais Ça de Stephen King, chef-d’œuvre qui dit si bien les noirceurs et les lumières de l’enfance.

Quelle est votre première grande découverte littéraire ?

Louis-Ferdinand Céline, grâce à mon prof de français de Seconde, qui nous avait fait lire un extrait de Mort à crédit. Je me souviens de m’être dit : « Ah bon, mais on a le droit d’écrire un roman comme ça ? »

Quel est le livre que vous avez relu le plus souvent ?

Aïe ! Je ne relis jamais les livres. Il y en a tant à lire, qui m’attendent et que je ne voudrais pas rater… Au fond, je crois que c’est lié à une peur de mourir : je m’en voudrais d’avoir raté un nouveau chef-d’œuvre potentiel pour avoir passé mes derniers jours sur un roman que j’avais déjà lu ! C’est assez idiot, en fait. Et en plus, ce n’est pas le cas des films, que je revois avec plaisir voire de façon obsessionnelle. J’ai dû revoir La vie est belle de Capra, Pas d’orchidées pour Miss Blandish ou Rio Bravo une bonne centaine de fois.

Quel est le livre que vous avez honte de ne pas avoir lu ?

Hahaha ! J’ai mis beaucoup de temps à ne plus avoir honte de ne pas avoir lu certains « grands » livres – et à ne plus avoir honte d’en avoir lu et aimé d’autres qui ne sont pas censés être de grands livres. En revanche, si l’on veut parler de lacunes, je n’ai toujours pas lu Le Père Goriot de Balzac, par exemple. À chaque fois, je me dis que ce sera ma prochaine lecture, et à chaque fois, j’oublie ! Mon esprit me joue des tours, décidément.

Quelle est la perle méconnue que vous souhaiteriez faire découvrir à nos lecteurs ?

Toute l’œuvre d’Arno Schmidt. C’est Isabelle Rabineau, la rédactrice en chef du magazine où j’étais assistant de rédaction étant plus jeune, Topo, qui m’a fait découvrir ce merveilleux auteur, si inventif, si farfelu, à la fois terriblement exigeant et – miraculeusement – très accessible dès que l’on a trouvé la clef de son univers. Un régal de tous les instants, une fête du langage, surtout ; je suis très sensible au travail de la langue dans ce qu’il peut avoir de plus « spectaculaire » et, avec Arno Schmidt, on ne peut qu’être servi. Jeux de langue, jeux d’esprit, jeux de construction et jeux d’écriture, il transforme tout en un jeu passionnant. C’est un auteur qui a un cercle de lecteurs fanatiques, mais qui ne me semble pas aussi connu qu’il devrait l’être… Commencer par Scènes de la vie d’un faune pourrait être une bonne idée, je pense.

Quel est le classique de la littérature dont vous trouvez la réputation surfaite ?

Oh là là, cette question est un piège ! Je vais me faire étriller par les amoureux de l’auteur que je vais citer ! Plus sérieusement, je n’aborderais pas la question ainsi. Si un auteur a acquis une certaine réputation au fil des siècles, c’est tout de même qu’il a construit une œuvre suffisamment forte, cohérente et riche pour devenir « un classique ». En revanche, j’avoue humblement n’avoir jamais réussi à lire plus de 100 pages de Ulysse de James Joyce. L’entreprise littéraire est impressionnante, mais je reste à la porte. Parce que je suis trop paresseux ? Peut-être. Mais un grand livre ne doit-il pas, à certains moments, venir en aide à son lecteur pour lui permettre de le lire ? Je me pose vraiment la question.

Avez-vous une citation fétiche issue de la littérature ?

J’en ai des dizaines, mais j’aime beaucoup la fameuse bravade du Figaro de Beaumarchais : « Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. »

Et en ce moment que lisez-vous ?

Après avoir dévoré un roman paru récemment – le remarquable Station Eleven d’Emily St John Mandel, je me suis accordé le plaisir de lire un roman de mon cher Dumas, Le collier de la Reine.

Découvrez Il est juste que les forts soient frappés de Thibault Bérard publié aux Editions de l'Observatoire.

Ce livre fait partie des 100 titres sélectionnés pour le Prix Babelio 2020. N'hésitez pas à voter ici