Critiques de Gérard Mordillat (423)

Une bande d'anciens copains joueurs de hand ball se retrouvent et décident de kidnapper un journaliste fervent chroniqueur d'idées toutes faites et communément admises par la bien-pensance libérale. Il décident de le faire travailler comme ses chroniques le préconisent en se déguisant en 7 nains pour ne pas être reconnus. Trés drôle et critique acerbe des médias .

M. Mordillat, ces femmes-là… valent mieux que ça.

Mercredi 2 janvier, arrive dans les colis de nouveautés de la Librairie de la rue en pente à Bayonne, un roman conséquent, au titre qui interpelle. « Ces femmes-là » en grands caractères, illustré d’une femme en rouge, évoquant une gravure de militante… Bonne nouvelle, voilà un nouveau récit sur les femmes et leurs combats ! En quatrième de couverture, figure un extrait réjouissant faisant état de la diversité des femmes. Merveilleux ! En guise de préambule, une citation bien choisie d’Olympe de Gouges, on va décidément dans la bonne direction ! Première page de la première partie du livre : « AVANT », avec astérisque indiquant que la liste des protagonistes se trouve à la fin du roman. Intéressant ! Voici une construction originale, un récit se déroulant à travers la perception de différents participants à une manifestation ! Mais voilà que plus nous avançons dans la lecture de la liste, plus cela semble évident : les femmes présentes sont liées à un homme, en tant qu’épouses, maîtresses, mères, petites sœurs… alors que les hommes sont indépendants, au pire, « mariés à », mais cela ne vient qu’après mention de leur métier, statut, etc. On note d’ailleurs l’emploi du possessif dans « femme de » et autres liens entre femmes et hommes et du « marié à » et non pas « mari de ». Quel est ce besoin de préciser systématiquement notre statut amoureux, de nous définir par notre relation aux hommes sans que cela soit réciproque ? De quoi laisser perplexe…

Persévérons, commençons ce roman. Voici un aperçu des premiers instantanés :

#1 Daisy. Qui est-elle ? Que fait-elle ? Eh bien… Pas grand chose. On nous raconte l’histoire de son arrière-grand-père, de son grand-père, puis de son père (qui même s’il a disparu en abandonnant sa famille, est « un oiseau ou un ange » dans l’imagination de sa fille). On voit Daisy enlever son t-shirt, aller prendre sa douche, en sortir, se regarder nue, se toucher, rejeter son corps… et que dire de son petit-déjeuner, « Du pain grillé (sans beurre), du café chaud (sans sucre), un yaourt zéro pour cent : le bonheur pour pas cher » ? Devrions-nous vraiment s’infliger ça pour espérer être plus minces et s’en réjouir ? Enfin, on termine le portrait sur ses relations sexuelles avec Maxence. Daisy semble être un faire-valoir dont le corps et la vie sexuelle sont déterminants et on tente de nous faire croire qu’un petit-déjeuner fait de privations est l’essence du bonheur.

#2 Maxence. Un « intello », un poète dont les vers sont censés être exceptionnels... Est évoquée sa petite sœur, admiratrice de l’œuvre de son frère, allant jusqu’à conserver son poème préféré dans son tiroir à culottes… Elle est par la suite ridiculisée par le biais d’une référence à « Tintin et les Picaros », dénigrée par son frère et son ami.

#3 Faustine. Julie et Faustine sont certes adolescentes, mais l’auteur leur attribue un langage qui décrédibilise leur lutte. Leur mère, elle, est évoquée, inquiète et sortant de la cuisine. Enfin et surtout, passage le plus alarmant, l’auteur décrit le physique de Faustine et de son amie Julia ainsi :

« Autant Faustine – longiligne, féminine, d’un blond qu’elle disait vénitien – était une grande perche promise à devenir une très jolie femme au visage d’enfant boudeur, autant Julia – petite, le poil noir, râblée, débordante de partout – semblait destinée à nourrir une nombreuse famille. » Le message est clair. Voilà un cliché de mannequin, une femme remarquée pour son physique, et une jeune femme plus ronde, humiliée par la description de ses formes et assimilée à une femelle, un animal, dont la seule perspective consisterait à nourrir ses enfants. Et suit la première scène lesbienne, entre elles.

Puis nous glissons vers des représentations plus lissées, mais tout aussi accablantes, du fait que les femmes sont par la suite représentées tels des « trophées » ou en admiration devant un amant ou un supérieur. Leur vie sexuelle reste explicite et omniprésente, notamment à travers des rapports lesbiens récurrents ou la demande de rapports hétérosexuels sans préliminaires… Elle perpétue les fantasmes et la supériorité masculine sans jamais avilir ces messieurs.

Si nous percevons que progressivement, chaque femme s'affirme et s'affranchit au moins partiellement des diktats qui l'oppressent pour suivre sa voie et finalement triompher grâce à la solidarité féminine, c'est dans la douleur que nous les suivons.

En effet, nous conviendrons de la nécessité de dépeindre la violence, de la faire éclater au grand jour, de la décrire sous ses formes les plus réalistes et palpables (quitte à avoir recours à un langage cru mais souvent significatif) afin de saisir ce que peuvent endurer les femmes, la portée de leurs combats et de leur victoire finale. En revanche, nous percevons dans le roman, trois formes de violence : celle que les protagonistes masculins font subir aux femmes, celle que les femmes s'infligent elles-mêmes, cantonnées dans le rôle qu'on leur assigne, et enfin celle du narrateur, particulièrement dans les premiers portraits. Et c'est celle-ci qui est de trop.

Alors que conclure ? Nous arrêtons-nous à un premier niveau de lecture, pour y voir les fantasmes sexuels du narrateur et de comprendre que l’auteur, malgré son désir apparent d'accorder une revanche aux femmes, considère finalement ces dernières comme inférieures ? S'agit-il plutôt d’une stratégie littéraire pour faire résonner, par la forme, les mots, la violence faite aux femmes ? D'une volonté d'atteindre la sensibilité du lecteur ou de la lectrice afin qu'il ou elle ressente la brutalité que l'on dénonce ? Si tel est le cas, M. Mordillat croit-il vraiment qu'il est nécessaire de faire preuve de cette violence supplémentaire, celle du narrateur, pour provoquer une prise de conscience de la réalité ? Je dirais qu’il s’agit d’une entreprise louable et bien intentionnée que dessert la position profonde du narrateur, que l’on perçoit dans le choix des mots, des images. Le triomphe final des femmes, malgré son aspect apocalyptique, sa démesure, nous laisse dubitatifs, tant l’humiliation a prédominé tout au long du roman.

Dans Boomerang, sur France Inter ce lundi 14 janvier 2019, l’auteur déclare que le gouvernement qu’il décrit méprise les femmes. Mais les militants aussi.

Mercredi 2 janvier, arrive dans les colis de nouveautés de la Librairie de la rue en pente à Bayonne, un roman conséquent, au titre qui interpelle. « Ces femmes-là » en grands caractères, illustré d’une femme en rouge, évoquant une gravure de militante… Bonne nouvelle, voilà un nouveau récit sur les femmes et leurs combats ! En quatrième de couverture, figure un extrait réjouissant faisant état de la diversité des femmes. Merveilleux ! En guise de préambule, une citation bien choisie d’Olympe de Gouges, on va décidément dans la bonne direction ! Première page de la première partie du livre : « AVANT », avec astérisque indiquant que la liste des protagonistes se trouve à la fin du roman. Intéressant ! Voici une construction originale, un récit se déroulant à travers la perception de différents participants à une manifestation ! Mais voilà que plus nous avançons dans la lecture de la liste, plus cela semble évident : les femmes présentes sont liées à un homme, en tant qu’épouses, maîtresses, mères, petites sœurs… alors que les hommes sont indépendants, au pire, « mariés à », mais cela ne vient qu’après mention de leur métier, statut, etc. On note d’ailleurs l’emploi du possessif dans « femme de » et autres liens entre femmes et hommes et du « marié à » et non pas « mari de ». Quel est ce besoin de préciser systématiquement notre statut amoureux, de nous définir par notre relation aux hommes sans que cela soit réciproque ? De quoi laisser perplexe…

Persévérons, commençons ce roman. Voici un aperçu des premiers instantanés :

#1 Daisy. Qui est-elle ? Que fait-elle ? Eh bien… Pas grand chose. On nous raconte l’histoire de son arrière-grand-père, de son grand-père, puis de son père (qui même s’il a disparu en abandonnant sa famille, est « un oiseau ou un ange » dans l’imagination de sa fille). On voit Daisy enlever son t-shirt, aller prendre sa douche, en sortir, se regarder nue, se toucher, rejeter son corps… et que dire de son petit-déjeuner, « Du pain grillé (sans beurre), du café chaud (sans sucre), un yaourt zéro pour cent : le bonheur pour pas cher » ? Devrions-nous vraiment s’infliger ça pour espérer être plus minces et s’en réjouir ? Enfin, on termine le portrait sur ses relations sexuelles avec Maxence. Daisy semble être un faire-valoir dont le corps et la vie sexuelle sont déterminants et on tente de nous faire croire qu’un petit-déjeuner fait de privations est l’essence du bonheur.

#2 Maxence. Un « intello », un poète dont les vers sont censés être exceptionnels... Est évoquée sa petite sœur, admiratrice de l’œuvre de son frère, allant jusqu’à conserver son poème préféré dans son tiroir à culottes… Elle est par la suite ridiculisée par le biais d’une référence à « Tintin et les Picaros », dénigrée par son frère et son ami.

#3 Faustine. Julie et Faustine sont certes adolescentes, mais l’auteur leur attribue un langage qui décrédibilise leur lutte. Leur mère, elle, est évoquée, inquiète et sortant de la cuisine. Enfin et surtout, passage le plus alarmant, l’auteur décrit le physique de Faustine et de son amie Julia ainsi :

« Autant Faustine – longiligne, féminine, d’un blond qu’elle disait vénitien – était une grande perche promise à devenir une très jolie femme au visage d’enfant boudeur, autant Julia – petite, le poil noir, râblée, débordante de partout – semblait destinée à nourrir une nombreuse famille. » Le message est clair. Voilà un cliché de mannequin, une femme remarquée pour son physique, et une jeune femme plus ronde, humiliée par la description de ses formes et assimilée à une femelle, un animal, dont la seule perspective consisterait à nourrir ses enfants. Et suit la première scène lesbienne, entre elles.

Puis nous glissons vers des représentations plus lissées, mais tout aussi accablantes, du fait que les femmes sont par la suite représentées tels des « trophées » ou en admiration devant un amant ou un supérieur. Leur vie sexuelle reste explicite et omniprésente, notamment à travers des rapports lesbiens récurrents ou la demande de rapports hétérosexuels sans préliminaires… Elle perpétue les fantasmes et la supériorité masculine sans jamais avilir ces messieurs.

Si nous percevons que progressivement, chaque femme s'affirme et s'affranchit au moins partiellement des diktats qui l'oppressent pour suivre sa voie et finalement triompher grâce à la solidarité féminine, c'est dans la douleur que nous les suivons.

En effet, nous conviendrons de la nécessité de dépeindre la violence, de la faire éclater au grand jour, de la décrire sous ses formes les plus réalistes et palpables (quitte à avoir recours à un langage cru mais souvent significatif) afin de saisir ce que peuvent endurer les femmes, la portée de leurs combats et de leur victoire finale. En revanche, nous percevons dans le roman, trois formes de violence : celle que les protagonistes masculins font subir aux femmes, celle que les femmes s'infligent elles-mêmes, cantonnées dans le rôle qu'on leur assigne, et enfin celle du narrateur, particulièrement dans les premiers portraits. Et c'est celle-ci qui est de trop.

Alors que conclure ? Nous arrêtons-nous à un premier niveau de lecture, pour y voir les fantasmes sexuels du narrateur et de comprendre que l’auteur, malgré son désir apparent d'accorder une revanche aux femmes, considère finalement ces dernières comme inférieures ? S'agit-il plutôt d’une stratégie littéraire pour faire résonner, par la forme, les mots, la violence faite aux femmes ? D'une volonté d'atteindre la sensibilité du lecteur ou de la lectrice afin qu'il ou elle ressente la brutalité que l'on dénonce ? Si tel est le cas, M. Mordillat croit-il vraiment qu'il est nécessaire de faire preuve de cette violence supplémentaire, celle du narrateur, pour provoquer une prise de conscience de la réalité ? Je dirais qu’il s’agit d’une entreprise louable et bien intentionnée que dessert la position profonde du narrateur, que l’on perçoit dans le choix des mots, des images. Le triomphe final des femmes, malgré son aspect apocalyptique, sa démesure, nous laisse dubitatifs, tant l’humiliation a prédominé tout au long du roman.

Dans Boomerang, sur France Inter ce lundi 14 janvier 2019, l’auteur déclare que le gouvernement qu’il décrit méprise les femmes. Mais les militants aussi.

Ils étaient six copains, copains depuis le lycée, copains depuis qu'ils ont gagné ensemble un match de handball, ce qui leur valut quelques honneurs dans la presse. Bob, l'un d'eux les a quittés, en tombant d'une falaise, ou plutôt en se jetant d'une falaise. Il est toujours présent dans leurs mémoires.

Kol, quant à lui était salarié dans une imprimerie, qui vient de fermer. Syndicaliste et porte parole des grévistes qui voulaient sauver leur emploi, il a été licencié. Un journaliste, Pierre Ramut, écrivant dans le journal "Demain le jour" et auteur de "La France debout" s'est emparé de cette affaire de fermeture d'usine. Oh, non pas pour sauver cette affaire et aider les grévistes, mais au contraire pour l'enfoncer. Ce type qui porte nœud papillon et montre à 50 000 € prêche chaque semaine dans ses éditoriaux la baisse du coût du travail, défend l'accroissement de la durée du travail, et a été plus ou moins responsable de la mort de Bob...

Alors tous ensemble, ils décident d'enlever Ramut, et de lui faire vivre leurs conditions de travail, lui qui parle tant des conditions de travail des ouvriers sans les connaître, sans jamais les avoir vécues. Alors Pierre Ramut sera séquestré, loin du monde, dans un vieux bunker en béton...il peut hurler, personne ne l'entendra, et personne n'aura l'idée de venir le chercher là.

Ils investissent dans une perceuse et lui font percer des pièces...le travail sans élévation de l'homme, le travail ridicule de l'OS, celui qu'on fait sans âme, sans intérêt. Une tâche de robot, faite à l'occasion de postes du matin, de l'après-midi, puis de nuit ! Chaque semaine, on change d'horaire, et chaque jour, sous peine de voir ses primes réduites à néant, Ramut devra atteindre un quota...Il lui faudra plusieurs jours pour atteindre les objectifs qu'on lui a fixés et devenir le robot asservi travaillant sans réfléchir : 600 pièces par jour ...."Bac de gauche, perceuse, bac de droite" ....et aux changements d'horaires hebdomadaires. Il recevra une paye tenant compte de la réalisation de ses objectifs.

L'humour est souvent présent, la dérision aussi..tant de journaux, tant de libéraux, parlent du travail sans jamais avoir vécu des dures conditions de travail. Tant d'autres, les mêmes parfois, parlent des salaires, des salariés, du travail sans jamais avoir connu les difficultés de fin de mois, les conditions dégradantes de travail, les horaires décalés, las salaires de misère.

La critique acerbe également "Un ministre soit-disant socialiste pérorait sur les pauvres. Grâce aux réformes qu'il entreprenait, ils pourraient désormais voyager en car plutôt qu'en train : "Oui, ils pourront voyager plus facilement parce que l'autocar, c'est huit à dix fois moins cher que le train. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de normes et qu'on a protégé le secteur ferroviaire." (P. 30)

Qu'adviendra-t-il de ce journaliste disparu sans laisser de traces, aux yeux de l'opinion, de ses collègues de travail, de la police, de sa femme ?

L'idée est séduisante, le livre comporte indéniablement de belles pages, des dialogues savoureux, mais aussi des pages beaucoup plus graves, beaucoup plus polémiques reflétant bien les vues politiques et sociales de Gérard Mordillat, ses autres combats. Tout le monde en prend pour son grade...pas de jaloux !

Mais le livre pèche, c'est dommage, par des longueurs, des redites, des pages sans intérêt, à mes yeux. Il aurait été plus percutant s'il avait été moins long, moins répétitif et moins lassant parfois. On a trop souvent envie - et on le fait- de survoler certaines pages !

En tout cas pour avoir vécu, dans le cadre de stages obligatoires intégrés à mes études, pendant deux fois deux mois dans ma vie, ces conditions dégradantes et humiliantes de travail et de vie, je peux vous assurer que les décisions de nos grands penseurs politiques, de tout poil, que celles de nos grands capitaines d'industrie, seraient totalement différentes s'ils avaient au fond de leurs tripes, ces vieux souvenirs de travail posté, d'objectifs à atteindre, de retenues sur salaires, cette fatigue...décrits par Gérard Mordillat.

Une expérience indéniablement formatrice.

"Bac de gauche, perceuse, bac de droite !"

"Bac de gauche, perceuse, bac de droite !"

"Bac de gauche, perceuse, bac de droite !"

Lien : https://mesbelleslectures.co..

Kol, quant à lui était salarié dans une imprimerie, qui vient de fermer. Syndicaliste et porte parole des grévistes qui voulaient sauver leur emploi, il a été licencié. Un journaliste, Pierre Ramut, écrivant dans le journal "Demain le jour" et auteur de "La France debout" s'est emparé de cette affaire de fermeture d'usine. Oh, non pas pour sauver cette affaire et aider les grévistes, mais au contraire pour l'enfoncer. Ce type qui porte nœud papillon et montre à 50 000 € prêche chaque semaine dans ses éditoriaux la baisse du coût du travail, défend l'accroissement de la durée du travail, et a été plus ou moins responsable de la mort de Bob...

Alors tous ensemble, ils décident d'enlever Ramut, et de lui faire vivre leurs conditions de travail, lui qui parle tant des conditions de travail des ouvriers sans les connaître, sans jamais les avoir vécues. Alors Pierre Ramut sera séquestré, loin du monde, dans un vieux bunker en béton...il peut hurler, personne ne l'entendra, et personne n'aura l'idée de venir le chercher là.

Ils investissent dans une perceuse et lui font percer des pièces...le travail sans élévation de l'homme, le travail ridicule de l'OS, celui qu'on fait sans âme, sans intérêt. Une tâche de robot, faite à l'occasion de postes du matin, de l'après-midi, puis de nuit ! Chaque semaine, on change d'horaire, et chaque jour, sous peine de voir ses primes réduites à néant, Ramut devra atteindre un quota...Il lui faudra plusieurs jours pour atteindre les objectifs qu'on lui a fixés et devenir le robot asservi travaillant sans réfléchir : 600 pièces par jour ...."Bac de gauche, perceuse, bac de droite" ....et aux changements d'horaires hebdomadaires. Il recevra une paye tenant compte de la réalisation de ses objectifs.

L'humour est souvent présent, la dérision aussi..tant de journaux, tant de libéraux, parlent du travail sans jamais avoir vécu des dures conditions de travail. Tant d'autres, les mêmes parfois, parlent des salaires, des salariés, du travail sans jamais avoir connu les difficultés de fin de mois, les conditions dégradantes de travail, les horaires décalés, las salaires de misère.

La critique acerbe également "Un ministre soit-disant socialiste pérorait sur les pauvres. Grâce aux réformes qu'il entreprenait, ils pourraient désormais voyager en car plutôt qu'en train : "Oui, ils pourront voyager plus facilement parce que l'autocar, c'est huit à dix fois moins cher que le train. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de normes et qu'on a protégé le secteur ferroviaire." (P. 30)

Qu'adviendra-t-il de ce journaliste disparu sans laisser de traces, aux yeux de l'opinion, de ses collègues de travail, de la police, de sa femme ?

L'idée est séduisante, le livre comporte indéniablement de belles pages, des dialogues savoureux, mais aussi des pages beaucoup plus graves, beaucoup plus polémiques reflétant bien les vues politiques et sociales de Gérard Mordillat, ses autres combats. Tout le monde en prend pour son grade...pas de jaloux !

Mais le livre pèche, c'est dommage, par des longueurs, des redites, des pages sans intérêt, à mes yeux. Il aurait été plus percutant s'il avait été moins long, moins répétitif et moins lassant parfois. On a trop souvent envie - et on le fait- de survoler certaines pages !

En tout cas pour avoir vécu, dans le cadre de stages obligatoires intégrés à mes études, pendant deux fois deux mois dans ma vie, ces conditions dégradantes et humiliantes de travail et de vie, je peux vous assurer que les décisions de nos grands penseurs politiques, de tout poil, que celles de nos grands capitaines d'industrie, seraient totalement différentes s'ils avaient au fond de leurs tripes, ces vieux souvenirs de travail posté, d'objectifs à atteindre, de retenues sur salaires, cette fatigue...décrits par Gérard Mordillat.

Une expérience indéniablement formatrice.

"Bac de gauche, perceuse, bac de droite !"

"Bac de gauche, perceuse, bac de droite !"

"Bac de gauche, perceuse, bac de droite !"

Lien : https://mesbelleslectures.co..

De Gérard Mordillat je ne connaissais que le nom, de loin.

C'est en entendant à la télévision une critique sur ce roman que j'ai voulu le lire.

D'anciens potes de lycées, ayant connu un moment de gloire - et un entrefilet dans le quotidien L'Equipe - lors de leur victoire à un championnat d'une ligue inférieure de handball, se retrouvent chez l'un d'eux, devenu prof d'anglais tout en rêvant secrétement d'écrire un roman.

La soirée passant, l'alcool aidant, ils décident de kidnapper Ramut, un journaliste d'une revue bien à droite - pour ne pas dire autre chose - qui parle des ouvriers sans en avoir jamais vu un seul de sa vie et prône, sous couvert de compétitivité, le retour à la semaine de 48 heures, le travail le dimanche, un salaire au SMIC moins 20%... Facile quand on a grandi dans une famille bourgeoise et qu'on n'a jamais sué de sa vie, hormis en bord de mer l'été. Alors la fine équipe décide de le mettre au travail, appliquant à la lettre les principes qu'il expose à tour d'articles.

J'ai trouvé le livre drôle, caustique et intéressant. Et il soulève un gros problème de notre société: comment un petit tas de penseurs décident pour le reste, le "ventre mou"?

Car on peut aussi se demander comment un magistrat qui a grandi dans l'opulence peut légitimement condamner un petit gars de cité. Ou comment un policitien, qui ne connaît même pas le prix d'une baguette, peut dire sans sourciller qu'on s'en sort très bien avec 1500 euros par mois... Malheureusement, la méritocratie a ses limites et quand on vient d'un milieu social défavorisé il est bien difficile d'en sortir, quoi qu'on en dise ou pense.

Mais pour en revenir au roman, je l'ai trouvé très agréable à lire même si peu réaliste (mais est-ce un problème?) J'ai beaucoup aimé la toute toute fin.

Néanmoins, j'ai trouvé aussi qu'il y avait quelques longueurs et j'étais contente de le terminer.

C'est en entendant à la télévision une critique sur ce roman que j'ai voulu le lire.

D'anciens potes de lycées, ayant connu un moment de gloire - et un entrefilet dans le quotidien L'Equipe - lors de leur victoire à un championnat d'une ligue inférieure de handball, se retrouvent chez l'un d'eux, devenu prof d'anglais tout en rêvant secrétement d'écrire un roman.

La soirée passant, l'alcool aidant, ils décident de kidnapper Ramut, un journaliste d'une revue bien à droite - pour ne pas dire autre chose - qui parle des ouvriers sans en avoir jamais vu un seul de sa vie et prône, sous couvert de compétitivité, le retour à la semaine de 48 heures, le travail le dimanche, un salaire au SMIC moins 20%... Facile quand on a grandi dans une famille bourgeoise et qu'on n'a jamais sué de sa vie, hormis en bord de mer l'été. Alors la fine équipe décide de le mettre au travail, appliquant à la lettre les principes qu'il expose à tour d'articles.

J'ai trouvé le livre drôle, caustique et intéressant. Et il soulève un gros problème de notre société: comment un petit tas de penseurs décident pour le reste, le "ventre mou"?

Car on peut aussi se demander comment un magistrat qui a grandi dans l'opulence peut légitimement condamner un petit gars de cité. Ou comment un policitien, qui ne connaît même pas le prix d'une baguette, peut dire sans sourciller qu'on s'en sort très bien avec 1500 euros par mois... Malheureusement, la méritocratie a ses limites et quand on vient d'un milieu social défavorisé il est bien difficile d'en sortir, quoi qu'on en dise ou pense.

Mais pour en revenir au roman, je l'ai trouvé très agréable à lire même si peu réaliste (mais est-ce un problème?) J'ai beaucoup aimé la toute toute fin.

Néanmoins, j'ai trouvé aussi qu'il y avait quelques longueurs et j'étais contente de le terminer.

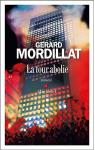

G.Mordillat n'est plus à présenter, et sa « fibre sociale » n'est pas prête à se déliter.

Cette fois l'action se passe dans la Tour Magister , qui relève le défi de Babel : elle tutoie le ciel sur 38 étages et s'enfonce dans 7 sous -sols au cœur même de La Défense . C'est là que siège un important groupe d'assurances mondial.

Cette tour est une allégorie de notre société hiérarchisée, et du 38ième directorial on descend de milieu social jusqu'aux bas -fonds de la société, .Le sous sol -7 est d'ailleurs nommé celui des rats, c'est un abîme de misère, où il faut se battre pour survivre . « Heureusement » y sont entreposées les poubelles du self de l'entreprise qui permettent au moins aux plus démunis de se nourrir un peu.

Jusqu'au jour ou un ambitieux directeur adjoint imagine une salle de fitness dans ce sous sol. Viendra le moment d'arroser les restes d'eau de javel .

Révolte donc, et pas en demie-teinte chez Mordillat.

Une cinquantaine de personnages traversent ce roman cinglant et en particulier Nelson, un cadre supérieur du 38ième qui à la suite de son licenciement sombre dans la misère et la folie, et Peggy, hôtesse d'accueil pimpante et appréciée, qui elle, dort dans un sous-sol dans sa voiture en compagnie de son frère, complètement illuminé mais à priori pas dangereux.

Les dirigeants ont eux aussi des vies privées pas toujours faciles, et restent crédibles même si le trait de l'auteur est acéré .

Vers le milieu du livre , des pages entières de vocabulaire insane, je n'aime pas trop l'idée que la misère fasse des malheureux des êtres comparables à des animaux.

Les dernières pages se terminent en feu d'artifice salvateur ,quelques lignes seulement pour ne pas désespérer de ce monde.

Cette fois l'action se passe dans la Tour Magister , qui relève le défi de Babel : elle tutoie le ciel sur 38 étages et s'enfonce dans 7 sous -sols au cœur même de La Défense . C'est là que siège un important groupe d'assurances mondial.

Cette tour est une allégorie de notre société hiérarchisée, et du 38ième directorial on descend de milieu social jusqu'aux bas -fonds de la société, .Le sous sol -7 est d'ailleurs nommé celui des rats, c'est un abîme de misère, où il faut se battre pour survivre . « Heureusement » y sont entreposées les poubelles du self de l'entreprise qui permettent au moins aux plus démunis de se nourrir un peu.

Jusqu'au jour ou un ambitieux directeur adjoint imagine une salle de fitness dans ce sous sol. Viendra le moment d'arroser les restes d'eau de javel .

Révolte donc, et pas en demie-teinte chez Mordillat.

Une cinquantaine de personnages traversent ce roman cinglant et en particulier Nelson, un cadre supérieur du 38ième qui à la suite de son licenciement sombre dans la misère et la folie, et Peggy, hôtesse d'accueil pimpante et appréciée, qui elle, dort dans un sous-sol dans sa voiture en compagnie de son frère, complètement illuminé mais à priori pas dangereux.

Les dirigeants ont eux aussi des vies privées pas toujours faciles, et restent crédibles même si le trait de l'auteur est acéré .

Vers le milieu du livre , des pages entières de vocabulaire insane, je n'aime pas trop l'idée que la misère fasse des malheureux des êtres comparables à des animaux.

Les dernières pages se terminent en feu d'artifice salvateur ,quelques lignes seulement pour ne pas désespérer de ce monde.

Pierre Ramut sort de l'hôtel Westminster, au Touquet. Ce journaliste célèbre, auteur de "La France debout" est accosté par une admiratrice, « une jeune fille blonde, lunettes en plastique rouge, décolleté avantageux » qui lui fait dédicacer son livre puis l'emmène jusqu'à une voiture où débute une histoire extraordinaire.

La verve de Gérard Mordillat et la justesse de ses analyses à propos de notre société se révèlent une nouvelle fois très pertinentes et percutantes grâce aux retrouvailles de ces anciens camarades de lycée décidés à célébrer une victoire lors d'un tournoi scolaire de hand. Chacun a son histoire et, tout au long du livre, l'auteur nous emmène d'abord dans les pas de Kol qui vient d'être licencié. Il raconte ses batailles syndicales : « Il fallait obtenir des garanties, des primes, ces merdes ou ces hochets qui sont distribués à chaque fermeture d'entreprise. », et ses galères pour retrouver du travail.

L'Enfant-Loup, le second compère, est garagiste dans le Nord. Il ne se retrouve plus dans la vie actuelle : « La société n'était plus démocratique ni républicaine. Il n'y avait plus de vertu, que de la cupidité et du cynisme. »

Dylan est prof d'anglais. Il vit avec deux soeurs, Dorith et Muriel qui sont très délurées : « s'aimer c'est rire ensemble même quand il y a de quoi pleurer. » Arrive Zac Bergmann : « le juif rouquin qui jouait à l'arrière-centre, était devenu un gros poussah aux joues mal rasées, à la mine négligée, à la volubilité anxieuse. » Il est critique de cinéma. Puis voilà Rousseau, prof de droit du travail et Hurel, l'arrière-gauche. L'équipe serait au complet si Bob, le gardien était là mais Victoria le remplace…

Les conversations s'enchaînent et s'enflamment puis le plan se met en place pour s'occuper de l'éditorialiste de Valeurs Françaises, Pierre Ramut : « le faire travailler dans les conditions qu'il met en exergue dans son journal. Pas les brigades rouges mais La Brigade du rire. »

Si tout se passe comme prévu, chacun se débat avec ses problèmes personnels et son histoire ce qui peut nous emmener jusqu'en Israël. Pour ne pas être reconnus plus tard, ils portent les masques des sept nains avec une combinaison de travail, des gants et des chaussures de sécurité.

Les discussions sont édifiantes car les réponses aux questions de Ramut sont les propres arguments qu'il développe à longueur d'articles. Lui qui veut supprimer les 35 h, passer à 40 ou 48 h, il va être obligé de travailler afin de perforer des pièces métalliques avec une perceuse à colonne. Il va faire les 3x8 et 600 pièces à l'heure pour gagner le Smic moins 20 % « afin de rivaliser avec les Chinois. » Un forfait nourriture, logement, eau, électricité sera déduit mais un bleu lavé et repassé lui sera fourni chaque semaine… Au bout de plusieurs semaines, L'Enfant-Loup pourra dire à Ramut : « On ne rabaisse personne en le faisant travailler… Vous travaillez et comme travailleur vous avez droit à notre respect. »

La Brigade du rire est un livre très vivant, souvent drôle avec des rebondissements et des discussions sur le cinéma qui posent « la seule question que Sautet posait quand on lui parlait d'un scénario, c'était : « Ça finit comment ? » Et bien, lisez Gérard Mordillat et vous ne serez pas déçus !

Lien : http://notre-jardin-des-livr..

La verve de Gérard Mordillat et la justesse de ses analyses à propos de notre société se révèlent une nouvelle fois très pertinentes et percutantes grâce aux retrouvailles de ces anciens camarades de lycée décidés à célébrer une victoire lors d'un tournoi scolaire de hand. Chacun a son histoire et, tout au long du livre, l'auteur nous emmène d'abord dans les pas de Kol qui vient d'être licencié. Il raconte ses batailles syndicales : « Il fallait obtenir des garanties, des primes, ces merdes ou ces hochets qui sont distribués à chaque fermeture d'entreprise. », et ses galères pour retrouver du travail.

L'Enfant-Loup, le second compère, est garagiste dans le Nord. Il ne se retrouve plus dans la vie actuelle : « La société n'était plus démocratique ni républicaine. Il n'y avait plus de vertu, que de la cupidité et du cynisme. »

Dylan est prof d'anglais. Il vit avec deux soeurs, Dorith et Muriel qui sont très délurées : « s'aimer c'est rire ensemble même quand il y a de quoi pleurer. » Arrive Zac Bergmann : « le juif rouquin qui jouait à l'arrière-centre, était devenu un gros poussah aux joues mal rasées, à la mine négligée, à la volubilité anxieuse. » Il est critique de cinéma. Puis voilà Rousseau, prof de droit du travail et Hurel, l'arrière-gauche. L'équipe serait au complet si Bob, le gardien était là mais Victoria le remplace…

Les conversations s'enchaînent et s'enflamment puis le plan se met en place pour s'occuper de l'éditorialiste de Valeurs Françaises, Pierre Ramut : « le faire travailler dans les conditions qu'il met en exergue dans son journal. Pas les brigades rouges mais La Brigade du rire. »

Si tout se passe comme prévu, chacun se débat avec ses problèmes personnels et son histoire ce qui peut nous emmener jusqu'en Israël. Pour ne pas être reconnus plus tard, ils portent les masques des sept nains avec une combinaison de travail, des gants et des chaussures de sécurité.

Les discussions sont édifiantes car les réponses aux questions de Ramut sont les propres arguments qu'il développe à longueur d'articles. Lui qui veut supprimer les 35 h, passer à 40 ou 48 h, il va être obligé de travailler afin de perforer des pièces métalliques avec une perceuse à colonne. Il va faire les 3x8 et 600 pièces à l'heure pour gagner le Smic moins 20 % « afin de rivaliser avec les Chinois. » Un forfait nourriture, logement, eau, électricité sera déduit mais un bleu lavé et repassé lui sera fourni chaque semaine… Au bout de plusieurs semaines, L'Enfant-Loup pourra dire à Ramut : « On ne rabaisse personne en le faisant travailler… Vous travaillez et comme travailleur vous avez droit à notre respect. »

La Brigade du rire est un livre très vivant, souvent drôle avec des rebondissements et des discussions sur le cinéma qui posent « la seule question que Sautet posait quand on lui parlait d'un scénario, c'était : « Ça finit comment ? » Et bien, lisez Gérard Mordillat et vous ne serez pas déçus !

Lien : http://notre-jardin-des-livr..

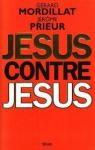

Cet ouvrage est une étude très détaillée du Nouveau Testament. Les auteurs se livrent à une étude minutieuse du fond et de la forme des quatre Evangiles. Les personnes qui croient qu’une analyse critique de ces textes est interdite refuseront évidemment de lire ce livre. Les lecteurs potentiels se recruteront parmi ceux qui estiment que le Nouveau Testament est une œuvre humaine et, donc, qu’il est parfaitement licite de le remettre en cause.

J. Prieur et G. Mordillat étudient avec sérieux tous les détails de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, tels qu'ils sont relatés dans les écritures. Ils n’hésitent pas à examiner précisément le rôle de tous les personnages secondaires, ainsi que l’environnement général où l’homme-dieu a vécu. Ils replacent tout le discours évangélique dans le contexte juif, notamment par rapport à l’Ancien Testament. Et ils disent ce qui est maintenant bien admis: chacun des Evangiles n’a pas été écrit par un seul homme bien identifié (supposé être un témoin plus ou moins direct de la vie de Jésus), mais au contraire résulte d’une élaboration longue et complexe.

C’est intéressant et bien argumenté. Lors de lectures précédentes, j’avais déjà rencontré une bonne part de ces critiques et, dans l’ensemble, je n’ai pas été très surpris par cette lecture. Toutefois, je veux faire maintenant une importante réserve.

Les auteurs mènent leur enquête comme des juges d’instruction dans une affaire judiciaire et, ce qui m’a gêné, c’est que leur instruction me semble être "à charge". La mission qu’ils se sont donnée ressemble au travail d’un homme qui voudrait démasquer un faux magicien et épingler tous les "trucs" qu’il utilise abusivement. Et, comme Hercule Poirot, J. Prieur et G. Mordillat font "marcher leurs petites cellules grises" pour mettre systématiquement en doute l’apparente logique des textes et pour y chercher toutes les failles potentielles. Et je trouve qu’ils vont trop loin: comme le Nouveau Testament est une œuvre humaine, il recèle évidemment diverses imperfections qui gênent les lecteurs exigeants (en particulier ceux du XXIème siècle), mais qui n’invalident pas la totalité du message délivré ! Par conséquent, j’estime que, dans leur argumentation, les auteurs enfoncent le clou un peu trop lourdement. Dans leur livre, je décèle parfois une agressivité "rentrée" qui tente de se cacher derrière leur apparente rigueur; d’ailleurs, certains intertitres dans les chapitres me semblent distiller une ironie mauvaise. Après avoir lu "Jésus contre Jésus", j’ai envie de le comparer au magistral "Jésus" publié à peu près en même temps par J.-C. Petitfils. Ce dernier a fait aussi une enquête très minutieuse, mais elle n’est pas "à charge"…

Cette critique faite, je m’empresse d’ajouter une dernière remarque: quoi qu’on pense, quoi que l’on croie, il ne faut pas avoir peur des critiques, même virulentes. C’est même une très bonne chose d’être bousculé dans sa lecture des Evangiles. Le pire, ce serait que ces textes aient perdu tout leur impact, qu’on les lise comme s’ils allaient de soi….

J. Prieur et G. Mordillat étudient avec sérieux tous les détails de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, tels qu'ils sont relatés dans les écritures. Ils n’hésitent pas à examiner précisément le rôle de tous les personnages secondaires, ainsi que l’environnement général où l’homme-dieu a vécu. Ils replacent tout le discours évangélique dans le contexte juif, notamment par rapport à l’Ancien Testament. Et ils disent ce qui est maintenant bien admis: chacun des Evangiles n’a pas été écrit par un seul homme bien identifié (supposé être un témoin plus ou moins direct de la vie de Jésus), mais au contraire résulte d’une élaboration longue et complexe.

C’est intéressant et bien argumenté. Lors de lectures précédentes, j’avais déjà rencontré une bonne part de ces critiques et, dans l’ensemble, je n’ai pas été très surpris par cette lecture. Toutefois, je veux faire maintenant une importante réserve.

Les auteurs mènent leur enquête comme des juges d’instruction dans une affaire judiciaire et, ce qui m’a gêné, c’est que leur instruction me semble être "à charge". La mission qu’ils se sont donnée ressemble au travail d’un homme qui voudrait démasquer un faux magicien et épingler tous les "trucs" qu’il utilise abusivement. Et, comme Hercule Poirot, J. Prieur et G. Mordillat font "marcher leurs petites cellules grises" pour mettre systématiquement en doute l’apparente logique des textes et pour y chercher toutes les failles potentielles. Et je trouve qu’ils vont trop loin: comme le Nouveau Testament est une œuvre humaine, il recèle évidemment diverses imperfections qui gênent les lecteurs exigeants (en particulier ceux du XXIème siècle), mais qui n’invalident pas la totalité du message délivré ! Par conséquent, j’estime que, dans leur argumentation, les auteurs enfoncent le clou un peu trop lourdement. Dans leur livre, je décèle parfois une agressivité "rentrée" qui tente de se cacher derrière leur apparente rigueur; d’ailleurs, certains intertitres dans les chapitres me semblent distiller une ironie mauvaise. Après avoir lu "Jésus contre Jésus", j’ai envie de le comparer au magistral "Jésus" publié à peu près en même temps par J.-C. Petitfils. Ce dernier a fait aussi une enquête très minutieuse, mais elle n’est pas "à charge"…

Cette critique faite, je m’empresse d’ajouter une dernière remarque: quoi qu’on pense, quoi que l’on croie, il ne faut pas avoir peur des critiques, même virulentes. C’est même une très bonne chose d’être bousculé dans sa lecture des Evangiles. Le pire, ce serait que ces textes aient perdu tout leur impact, qu’on les lise comme s’ils allaient de soi….

Voilà un livre que je n’ai pas aimé. Dans lequel je me suis, la plupart du temps, ennuyée. Oser évoquer à son propos « Les quatre cents coups » de Truffaut (4ème de couverture) me semble un argument de vente totalement abusif. Je connais à Belleville un autre Gérard, coiffeur de son état, qui pourrait raconter ce territoire du XX° d’une manière autrement plus truculente : je tâcherai de l’en convaincre.

Plusieurs phrases révèlent cependant une sensibilité profonde qui émeut vraiment, telle l’évocation de la guerre entre ses parents, d’un mimétisme de son père, d’une carte postale envoyée à sa mère. D’autres sont une vraie leçon d’écriture, doublée d’un hymne au vélo aussi beau que surprenant.

Pour vous éviter un achat peu nécessaire, je vous ai mis ces phrases en citations. Bonne lecture… de celles-ci !

Plusieurs phrases révèlent cependant une sensibilité profonde qui émeut vraiment, telle l’évocation de la guerre entre ses parents, d’un mimétisme de son père, d’une carte postale envoyée à sa mère. D’autres sont une vraie leçon d’écriture, doublée d’un hymne au vélo aussi beau que surprenant.

Pour vous éviter un achat peu nécessaire, je vous ai mis ces phrases en citations. Bonne lecture… de celles-ci !

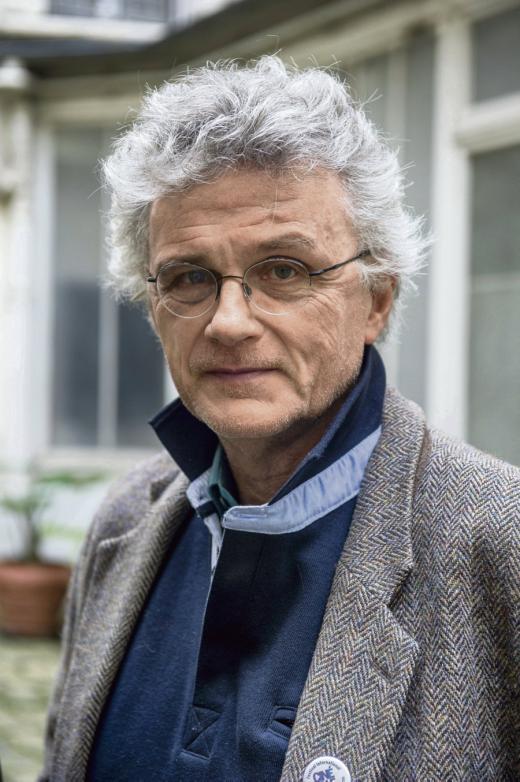

Quelle est la question à se poser au sujet de Gérard Mordillat?

Son talent?

Inutile de s'interroger longuement car cet auteur est, justement, reconnu comme tel depuis longtemps. Mais là où Gérard Mordillat est unique c'est dans la diversité des sujets qu'il a traité.

Pouvoir écrire à la fois sur les évangiles et sur ceux de la sociale il n'y a que Gérard Mordillat pour pouvoir le faire.

Mais la question à se poser est se demander comment finir un roman aussi riche et fouillé que 'les vivants et les morts'?

et bien les futurs lecteurs peuvent être rassurés l'auteur sait nous embarquer dans un navire et nous amener à bon port.

Son talent?

Inutile de s'interroger longuement car cet auteur est, justement, reconnu comme tel depuis longtemps. Mais là où Gérard Mordillat est unique c'est dans la diversité des sujets qu'il a traité.

Pouvoir écrire à la fois sur les évangiles et sur ceux de la sociale il n'y a que Gérard Mordillat pour pouvoir le faire.

Mais la question à se poser est se demander comment finir un roman aussi riche et fouillé que 'les vivants et les morts'?

et bien les futurs lecteurs peuvent être rassurés l'auteur sait nous embarquer dans un navire et nous amener à bon port.

Ce livre d'anticipation semble-t-il relate des événements qui pourraient se passer si l'extrême droite arrivait au pouvoir mais pas seulement. Depuis la loi travail de Hollande jusqu'à maintenant, les syndicalistes, jeunes, etc qui manifestent sont parfois traînés devant les tribunaux. À force de parler de voile, burkini, abaya etc on en oublie le fond à savoir la déshérence de l'éducation Nationale avec le manque de profs, ... de l'hôpital etc et un boulevard s'ouvre pour les intégristes de tout poil. Les manifestants entrent dans les manifs avec des casseurs pourtant facilement repérables. Ici le trait est grossi mais possible. Et les femmes résistent toujours et encore.

Solidaires ! J'ai beaucoup aimé ce livre

Solidaires ! J'ai beaucoup aimé ce livre

Lui, c’est Rudi. Il n a pas trente ans. Elle, c’est Dallas. Bien malin qui pourrait dire pourquoi tout le monde l’appelle comme ça. Même elle a oublié son nom de baptême Rudi et Dallas travaillent à la Kos, une usine de fibre plastique. Le jour où l usine ferme, c’est leur vie qui vole en éclats, alors que tout s’embrase autour d eux.

À travers l’épopée d’une cinquantaine de personnages, Les Vivants et les Morts est le roman d amour d’un jeune couple emporté dans le torrent de l’histoire contemporaine. Entre passion et insurrection, les tourments, la révolte, les secrets de Rudi et Dallas sont aussi ceux d’une ville où la lutte pour la survie dresse les uns contre les autres, ravage les familles, brise les règles intimes, sociales, politiques.

Dans ce monde où la raison financière l’emporte sur le souci des hommes, qui doit mourir ? Qui peut vivre ?

je finissais par ne plus savoir si c’était le roman ou la vraie vie. L’écriture de Gérard Mordillat est prodigieusement cinématique.

Lien : https://educpop.fr/2022/10/1..

À travers l’épopée d’une cinquantaine de personnages, Les Vivants et les Morts est le roman d amour d’un jeune couple emporté dans le torrent de l’histoire contemporaine. Entre passion et insurrection, les tourments, la révolte, les secrets de Rudi et Dallas sont aussi ceux d’une ville où la lutte pour la survie dresse les uns contre les autres, ravage les familles, brise les règles intimes, sociales, politiques.

Dans ce monde où la raison financière l’emporte sur le souci des hommes, qui doit mourir ? Qui peut vivre ?

je finissais par ne plus savoir si c’était le roman ou la vraie vie. L’écriture de Gérard Mordillat est prodigieusement cinématique.

Lien : https://educpop.fr/2022/10/1..

Dans ce nouveau roman dystopique, Gérard Mordillat nous transporte au sein d'un monde fasciste, dirigé par un mystérieux Conseil, dans lequel les hommes sont classés par catégorie, selon leur degré d'utilité : les Puissants, les Possédants, les Dominants, les Sachants, et les Servants, les autres sont les Inutiles, astreints aux corvées les plus dégradantes. Pour surveiller toutes ces castes, les Souchiens (français de souche) fiers de leurs deux S (similitude avec un certain parti nazi, purement fortuite!), milice qui surveillent le bon ordre et font la chasse aux étrangers.

Dans ce monde où les écrivains, cinéastes.... (non essentiel, tiens tiens, cela nous rappelle quelque chose!) n'existent plus, nous suivons le parcours d'Orden, poète et de quatre femmes avec lesquelles il sera en contact. Cybèle, son amour de toujours, Nora, sa collègue, Rome et Vivi. Ces femmes vont rejoindre le groupe d'Orden et entrer dans son réseau de résistance afin de préparer une insurrection. Pour cela, ils veulent s'en prendre à la tête pensante du Conseil, Thorigny, alias Thor.

Passionnant roman dans lequel nous retrouvons les thèmes de prédilection de l'auteur, les inégalités sociales, la pauvreté et la Révolte!

Dans ce monde où les écrivains, cinéastes.... (non essentiel, tiens tiens, cela nous rappelle quelque chose!) n'existent plus, nous suivons le parcours d'Orden, poète et de quatre femmes avec lesquelles il sera en contact. Cybèle, son amour de toujours, Nora, sa collègue, Rome et Vivi. Ces femmes vont rejoindre le groupe d'Orden et entrer dans son réseau de résistance afin de préparer une insurrection. Pour cela, ils veulent s'en prendre à la tête pensante du Conseil, Thorigny, alias Thor.

Passionnant roman dans lequel nous retrouvons les thèmes de prédilection de l'auteur, les inégalités sociales, la pauvreté et la Révolte!

Lucy est une jeune américaine qui souhaite faire éclater au grand jour sa vision de Jésus. Et celle-ci est très éloignée de ce que prône les évangiles, ce qui ne va pas plaire à tous.

Au départ cela commence plutôt bien. On nous présente Lucy. C'est une jeune réalisatrice américaine qui a perdu la foi et on nous explique son combat pour démystifier Jésus.

Mais par la suite pas mal d'éléments m'ont laissé sur le carreau. Tout d'abord Henry qu'on a du mal à cerner. Il semble toujours au bord de la folie, au point de se revivre en ce nazaréen bien loin des messages de l'évangile. On ne comprend pas ce qu'il cherche.

Et ensuite l'histoire prend une tournure confuse quand le Ku Klux Klan intervient, brule tout et que Thomas, leur chef spirituel, se lance dans de la propagande. S'enchaine des scènes de combat et de violence entre le KKK et un groupe sortit d'on ne sait où on ne sait pourquoi.

Le dessin en camaïeu de gris de Liberge est par contre toujours un régal.

Au départ cela commence plutôt bien. On nous présente Lucy. C'est une jeune réalisatrice américaine qui a perdu la foi et on nous explique son combat pour démystifier Jésus.

Mais par la suite pas mal d'éléments m'ont laissé sur le carreau. Tout d'abord Henry qu'on a du mal à cerner. Il semble toujours au bord de la folie, au point de se revivre en ce nazaréen bien loin des messages de l'évangile. On ne comprend pas ce qu'il cherche.

Et ensuite l'histoire prend une tournure confuse quand le Ku Klux Klan intervient, brule tout et que Thomas, leur chef spirituel, se lance dans de la propagande. S'enchaine des scènes de combat et de violence entre le KKK et un groupe sortit d'on ne sait où on ne sait pourquoi.

Le dessin en camaïeu de gris de Liberge est par contre toujours un régal.

Ce tome est le deuxième d'une trilogie : Le Suaire, tome 1 : Lirey, 1357 paru en 2018, celui-ci également paru en 2018, Le Suaire (Tome 3) paru en 2019. Les 3 tomes ont été coécrits par Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, dessinés et encrés avec nuances de gris par Éric Liberge. Ce tome peut être lu sans avoir lu le premier.

À Turin en 1898, le mercredi 28 mai, dans le palais du baron Tomaso Partore d'Urbino, sa fille Lucia reçoit son amant Enrico Spitiero dans sa chambre. Au milieu de l'acte, s'imposent des images : des épines de ronce sur les épaules d'un homme, une flagellation d'un homme avec des chats à neuf queues, un cerf en plein brame sur le toit du palais. Le lendemain, Lucia Pastore d'Urbino se réveille et constate qu'il y a du sang sur ses draps. Elle se lève, fait ses ablutions et essaye d'enlever le sang en frottant le drap avec du savon. Les traces ne partent pas. Elle sort de sa chambre en peignoir, avec les draps dans ses bras. Elle passe sans se faire voir devant la cuisinière et parvient à jeter les draps dans le fourneau. Elle repart en courant, en bousculant une servante, en espérant ne pas avoir été reconnue. Elle rentre dans sa chambre, s'agenouille devant un tableau du Christ en croix et se met à prier. Plus tard dans la journée, elle participe à sa leçon de chant particulière. Le baron Tomaso Pastore d'Urbino entre dans la pièce, félicite sa fille et lui indique qu'il a une surprise pour elle, qu'elle doit le suivre.

Lucia et son père sortent du palais par la cour intérieure, et la jeune femme peut voir une jeune fille se faire disputer par une femme de ménage, pour un drap retrouvé à moitié calciné dans le poêle. Lucia et son père montent dans l'automobile à moteur qui a été préparée. Le chauffeur les emmène en centre-ville. Le baron Pastore d'Urbiono prend un journal à un garçon les vendant dans la rue annonçant une une sur les fêtes du cinquantième anniversaire de la Maison de Savoie. Au pied de la cathédrale, le peuple manifeste contre la monarchie. À la gare ferroviaire, l'évêque descend du train, et se rend en voiture avec chauffeur jusqu'à a cathédrale. Le peuple l'acclame sur son passage. À l'intérieur de la cathédrale Saint Jean Baptiste, le chevalier Secondo Pia supervise les préparatifs nécessaires à accomplir la mission que lui a confiée le roi : photographier la sainte relique qu'est le Saint Suaire. Parmi les invités, sont présents Lucia et son père, Enrico Spitiero et son épouse Teresa, le cardinal, le photographe et une foule de gens. Le baron Pastore d'Urbino, principal financeur de la photographie, s'offusque de la présence de Spitiero, député socialiste et athée notoire.

Le premier tome se déroulait à Lirey en Champagne et évoquait la méthode probable de fabrication du Suaire de Turin, en 1537. Cette série avait été annoncée dès le départ comme une trilogie et le lecteur se demande quel sera l'argument de cette deuxième partie. Le titre indique que le récit se déroule à Turin, en Italie en 1898. Le lecteur se rend vite compte que le propos des auteurs n'est pas de raconter les différents voyages du suaire. Il n'est pas fait mention de la manière dont il est parvenu à Turin ou comment le Saint-Siège a officialisé sa position sur l'authenticité de la relique par une bulle papale du 26 avril 1506. Si l'année 1898 ne lui parle pas, le lecteur découvre une séquence introductive de 8 pages sans texte (à l'exception de la date et du nom de la ville) montrant l'accouplement de deux amants, et la destruction des draps souillés. Il fait ainsi la connaissance de Lucia dans le plus simple appareil, et apprécie la clarté de la narration visuelle. Comme dans le premier tome, Éric Liberge réalise des dessins dans un registre réaliste et descriptif. Les personnages présentent des morphologies normales et variées, sans sublimation des attributs musculaires ou autres. Il est patent qu'il s'est fortement investi pour que la fidélité de la reconstitution historique : les tenues vestimentaires, les bâtiments (architecture extérieure et aménagement intérieur), le mode de vie dans la maisonnée des Pastore d'Urbino. Ainsi le lecteur admire la façade du palais des Pastore d'Urbino, l'aménagement de l'immense cuisine et les différents ustensiles, la décoration luxueuse du salon de musique, le modèle de voiture utilisée par le baron, l'intérieur de la cathédrale de Turin et son architecture Renaissance, le carnaval dans les rues de Turin, etc. C'est un vrai plaisir que de pouvoir ainsi se projeter dans cette ville à cette époque, en ayant confiance dans la qualité de la reconstitution.

Avant tout, le lecteur découvre une histoire d'amour entre une jeune fille de bonne famille que son père va marier, et un homme marié d'une obédience politique opposée à celle du père de Lucia. L'artiste la met en images de manière naturaliste, sans l'enjoliver par des dessins romantiques. Il montre une femme qui a de la personnalité et la tête sur les épaules, qui sait se servir de son intelligence, pas du tout une victime manipulée dans une société patriarcale. Le lecteur ne reste pas insensible au charme de sa jeunesse, l'empathie lui faisant aussi éprouver l'ardeur de sa passion pour Enrico Spitiero, son respect filial pour son père, son plaisir à chanter, sa terreur à se retrouver ballottée par la foule du carnaval, son intelligence en effectuant des déductions sur ce que permet de voir la photographie de Secondo Pia, son désarroi causé par des impressions mystiques. La qualité de la direction d'acteurs donne de l'assurance aux personnages masculins : au baron celle de sa position et de sa fortune, à Enrico Spitiero celle de sa beauté et de ses convictions politiques, à Secondo Pia celle de sa maîtrise technique. Le lecteur peut ainsi voir comme chacun est animé par les actions qu'il est en train de réaliser et par la manière dont il se comporte vis-à-vis des autres.

Ce récit impressionne également par l'évocation visuelle en creux du contexte social. Lorsque Lucia se rend dans la cuisine pour y brûler son drap, le lecteur peut se faire une idée du niveau de richesse du Baron Tomaso Pastore d'Urbino. Pendant le voyage en voiture, il voit le peuple manifester contre la monarchie, puis il voit la répression exercée par la police. Cette toile de fond n'apparaît que fugacement, presqu'incidemment, mais le lecteur y prêtera plus d'attention s'il dispose déjà d'une notion du contexte historique de cette époque dans cette région du monde. Il en va de même pour l'importance de la photographie réalisée par Secondo Pia. Le lecteur peut être étonné par le fait que ce soit l'archevêque qui remette en cause l'authenticité du suaire, ou par le manque d'informations quant aux enjeux de cette photographie. Là encore, il comprend mieux ces détails s'il est déjà familier de l'histoire du Suaire de Turin : le déclin du culte des reliques à la fin du dix-neuvième siècle et le regain d'intérêt pour le suaire grâce à cette photographie.

Lors de la séquence d'ouverture, Éric Liberge juxtapose différents types d'informations sur une même page. Alors que Lucia et Enrico sont en train de faire l'amour, il apparaît l'image de la statue du cerf sur le dôme du palais, la main droite du Christ transpercée d'un clou sur la croix, des épines transperçant la chair des épaules d'un homme, un homme flagellé par deux autres. Ces juxtapositions agissent comme un rapprochement, une association d'idées dont il n'est pas précisé si elle est l'œuvre de Lucia ou d'Enrico, ou une métaphore voulue par les auteurs. Un peu plus tard, en scrutant la photographie du linceul, Lucia fait l'expérience d'une remémoration, comme si elle se retrouvait face à Lucie en 1357 à Lirey. Encore plus tard elle fait à nouveau l'expérience d'une vision pendant l'amour, et l'image du cerf revient. Cette dernière est une image régulièrement utilisée pour évoquer la virilité masculine, par exemple dans l'excellente bande dessinée Le dernier brame (2011) de Jean-Claude Servais. La flagellation et la mortification étaient déjà présentes dans le premier tome, symbolisant les tourments intérieurs de Lucie une jeune nonne déchirée entre ses vœux à venir et l'amour que lui porte son cousin Henri. Dans ce deuxième tome, Lucia est elle aussi sous le joug d'un conflit psychique : son amour physique pour un homme marié politiquement opposé à son père, et une demande en mariage avec le fils d'une famille importante. Ces 2 hommes sont également opposés sur la nature du linceul : véritable relique ou supercherie fabriquée de toute pièce. Dans le tome précédent et dans celui-ci Gérard Mordillat et Jérôme Prieur ont choisi leur camp entre les 2 possibilités, attachant la vérité au personnage à qui l'Histoire donnera raison quant à l'évolution politique de la société. Lucie incarne alors l'individu soumis aux règles en vigueur, et devant réussir à en percevoir l'iniquité pour s'affranchir de ces lois, de cette structure sociale que l'histoire de l'humanité a fait apparaître comme un outil d'oppression injuste. Dans la mesure où ils y associent les croyances religieuses de l'époque, leur jugement de valeur est clair.

Avec ce deuxième tome, le lecteur prend mieux conscience de la nature du récit de cette trilogie. L'écriture de Jérôme Prieur et de Gérad Mordillat suppose que le lecteur soit déjà familier de l'histoire du suaire de Turin pour pouvoir percevoir tous les enjeux du récit. À l'instar du premier tome, cette histoire est avant tout une bande dessinée, où la majeure partie des informations est portée par la narration visuelle, Éric Liberge réalisant une reconstitution historique de très bonne facture, et mettant en scène des personnages qui s'incarnent générant une forte empathie chez le lecteur. Le lecteur peut se retrouver un peu décontenancé s'il s'attendait plus à l'histoire du suaire de Turin qu'à un drame aux résonances métaphoriques.

À Turin en 1898, le mercredi 28 mai, dans le palais du baron Tomaso Partore d'Urbino, sa fille Lucia reçoit son amant Enrico Spitiero dans sa chambre. Au milieu de l'acte, s'imposent des images : des épines de ronce sur les épaules d'un homme, une flagellation d'un homme avec des chats à neuf queues, un cerf en plein brame sur le toit du palais. Le lendemain, Lucia Pastore d'Urbino se réveille et constate qu'il y a du sang sur ses draps. Elle se lève, fait ses ablutions et essaye d'enlever le sang en frottant le drap avec du savon. Les traces ne partent pas. Elle sort de sa chambre en peignoir, avec les draps dans ses bras. Elle passe sans se faire voir devant la cuisinière et parvient à jeter les draps dans le fourneau. Elle repart en courant, en bousculant une servante, en espérant ne pas avoir été reconnue. Elle rentre dans sa chambre, s'agenouille devant un tableau du Christ en croix et se met à prier. Plus tard dans la journée, elle participe à sa leçon de chant particulière. Le baron Tomaso Pastore d'Urbino entre dans la pièce, félicite sa fille et lui indique qu'il a une surprise pour elle, qu'elle doit le suivre.

Lucia et son père sortent du palais par la cour intérieure, et la jeune femme peut voir une jeune fille se faire disputer par une femme de ménage, pour un drap retrouvé à moitié calciné dans le poêle. Lucia et son père montent dans l'automobile à moteur qui a été préparée. Le chauffeur les emmène en centre-ville. Le baron Pastore d'Urbiono prend un journal à un garçon les vendant dans la rue annonçant une une sur les fêtes du cinquantième anniversaire de la Maison de Savoie. Au pied de la cathédrale, le peuple manifeste contre la monarchie. À la gare ferroviaire, l'évêque descend du train, et se rend en voiture avec chauffeur jusqu'à a cathédrale. Le peuple l'acclame sur son passage. À l'intérieur de la cathédrale Saint Jean Baptiste, le chevalier Secondo Pia supervise les préparatifs nécessaires à accomplir la mission que lui a confiée le roi : photographier la sainte relique qu'est le Saint Suaire. Parmi les invités, sont présents Lucia et son père, Enrico Spitiero et son épouse Teresa, le cardinal, le photographe et une foule de gens. Le baron Pastore d'Urbino, principal financeur de la photographie, s'offusque de la présence de Spitiero, député socialiste et athée notoire.

Le premier tome se déroulait à Lirey en Champagne et évoquait la méthode probable de fabrication du Suaire de Turin, en 1537. Cette série avait été annoncée dès le départ comme une trilogie et le lecteur se demande quel sera l'argument de cette deuxième partie. Le titre indique que le récit se déroule à Turin, en Italie en 1898. Le lecteur se rend vite compte que le propos des auteurs n'est pas de raconter les différents voyages du suaire. Il n'est pas fait mention de la manière dont il est parvenu à Turin ou comment le Saint-Siège a officialisé sa position sur l'authenticité de la relique par une bulle papale du 26 avril 1506. Si l'année 1898 ne lui parle pas, le lecteur découvre une séquence introductive de 8 pages sans texte (à l'exception de la date et du nom de la ville) montrant l'accouplement de deux amants, et la destruction des draps souillés. Il fait ainsi la connaissance de Lucia dans le plus simple appareil, et apprécie la clarté de la narration visuelle. Comme dans le premier tome, Éric Liberge réalise des dessins dans un registre réaliste et descriptif. Les personnages présentent des morphologies normales et variées, sans sublimation des attributs musculaires ou autres. Il est patent qu'il s'est fortement investi pour que la fidélité de la reconstitution historique : les tenues vestimentaires, les bâtiments (architecture extérieure et aménagement intérieur), le mode de vie dans la maisonnée des Pastore d'Urbino. Ainsi le lecteur admire la façade du palais des Pastore d'Urbino, l'aménagement de l'immense cuisine et les différents ustensiles, la décoration luxueuse du salon de musique, le modèle de voiture utilisée par le baron, l'intérieur de la cathédrale de Turin et son architecture Renaissance, le carnaval dans les rues de Turin, etc. C'est un vrai plaisir que de pouvoir ainsi se projeter dans cette ville à cette époque, en ayant confiance dans la qualité de la reconstitution.

Avant tout, le lecteur découvre une histoire d'amour entre une jeune fille de bonne famille que son père va marier, et un homme marié d'une obédience politique opposée à celle du père de Lucia. L'artiste la met en images de manière naturaliste, sans l'enjoliver par des dessins romantiques. Il montre une femme qui a de la personnalité et la tête sur les épaules, qui sait se servir de son intelligence, pas du tout une victime manipulée dans une société patriarcale. Le lecteur ne reste pas insensible au charme de sa jeunesse, l'empathie lui faisant aussi éprouver l'ardeur de sa passion pour Enrico Spitiero, son respect filial pour son père, son plaisir à chanter, sa terreur à se retrouver ballottée par la foule du carnaval, son intelligence en effectuant des déductions sur ce que permet de voir la photographie de Secondo Pia, son désarroi causé par des impressions mystiques. La qualité de la direction d'acteurs donne de l'assurance aux personnages masculins : au baron celle de sa position et de sa fortune, à Enrico Spitiero celle de sa beauté et de ses convictions politiques, à Secondo Pia celle de sa maîtrise technique. Le lecteur peut ainsi voir comme chacun est animé par les actions qu'il est en train de réaliser et par la manière dont il se comporte vis-à-vis des autres.

Ce récit impressionne également par l'évocation visuelle en creux du contexte social. Lorsque Lucia se rend dans la cuisine pour y brûler son drap, le lecteur peut se faire une idée du niveau de richesse du Baron Tomaso Pastore d'Urbino. Pendant le voyage en voiture, il voit le peuple manifester contre la monarchie, puis il voit la répression exercée par la police. Cette toile de fond n'apparaît que fugacement, presqu'incidemment, mais le lecteur y prêtera plus d'attention s'il dispose déjà d'une notion du contexte historique de cette époque dans cette région du monde. Il en va de même pour l'importance de la photographie réalisée par Secondo Pia. Le lecteur peut être étonné par le fait que ce soit l'archevêque qui remette en cause l'authenticité du suaire, ou par le manque d'informations quant aux enjeux de cette photographie. Là encore, il comprend mieux ces détails s'il est déjà familier de l'histoire du Suaire de Turin : le déclin du culte des reliques à la fin du dix-neuvième siècle et le regain d'intérêt pour le suaire grâce à cette photographie.

Lors de la séquence d'ouverture, Éric Liberge juxtapose différents types d'informations sur une même page. Alors que Lucia et Enrico sont en train de faire l'amour, il apparaît l'image de la statue du cerf sur le dôme du palais, la main droite du Christ transpercée d'un clou sur la croix, des épines transperçant la chair des épaules d'un homme, un homme flagellé par deux autres. Ces juxtapositions agissent comme un rapprochement, une association d'idées dont il n'est pas précisé si elle est l'œuvre de Lucia ou d'Enrico, ou une métaphore voulue par les auteurs. Un peu plus tard, en scrutant la photographie du linceul, Lucia fait l'expérience d'une remémoration, comme si elle se retrouvait face à Lucie en 1357 à Lirey. Encore plus tard elle fait à nouveau l'expérience d'une vision pendant l'amour, et l'image du cerf revient. Cette dernière est une image régulièrement utilisée pour évoquer la virilité masculine, par exemple dans l'excellente bande dessinée Le dernier brame (2011) de Jean-Claude Servais. La flagellation et la mortification étaient déjà présentes dans le premier tome, symbolisant les tourments intérieurs de Lucie une jeune nonne déchirée entre ses vœux à venir et l'amour que lui porte son cousin Henri. Dans ce deuxième tome, Lucia est elle aussi sous le joug d'un conflit psychique : son amour physique pour un homme marié politiquement opposé à son père, et une demande en mariage avec le fils d'une famille importante. Ces 2 hommes sont également opposés sur la nature du linceul : véritable relique ou supercherie fabriquée de toute pièce. Dans le tome précédent et dans celui-ci Gérard Mordillat et Jérôme Prieur ont choisi leur camp entre les 2 possibilités, attachant la vérité au personnage à qui l'Histoire donnera raison quant à l'évolution politique de la société. Lucie incarne alors l'individu soumis aux règles en vigueur, et devant réussir à en percevoir l'iniquité pour s'affranchir de ces lois, de cette structure sociale que l'histoire de l'humanité a fait apparaître comme un outil d'oppression injuste. Dans la mesure où ils y associent les croyances religieuses de l'époque, leur jugement de valeur est clair.

Avec ce deuxième tome, le lecteur prend mieux conscience de la nature du récit de cette trilogie. L'écriture de Jérôme Prieur et de Gérad Mordillat suppose que le lecteur soit déjà familier de l'histoire du suaire de Turin pour pouvoir percevoir tous les enjeux du récit. À l'instar du premier tome, cette histoire est avant tout une bande dessinée, où la majeure partie des informations est portée par la narration visuelle, Éric Liberge réalisant une reconstitution historique de très bonne facture, et mettant en scène des personnages qui s'incarnent générant une forte empathie chez le lecteur. Le lecteur peut se retrouver un peu décontenancé s'il s'attendait plus à l'histoire du suaire de Turin qu'à un drame aux résonances métaphoriques.

Gérard MORDILLAT a écrit ce livre en 2014.

En 2018, Xénia aurait-elle endossé le gilet Jaune ?

Zoom sur Xénia qui n’a du lapin blanc d’Alice aux pays des merveilles auquel elle se compare, que la fâcheuse habitude d’être en retard. Mère célibataire de 23 ans, tour à tour, femme de ménage, caissière, ou serveuse aux seins nus, elle empoigne les difficultés de la vie en cité, de la vie de salariée, de mère, de fille, d’amie, de femme.

Xénia veut dire étrangère en grec ; pourtant le personnage nous montre totalement l’inverse : elle est totalement intégrée à la vie, qu’elle empoigne et combat ; elle sait utiliser toutes les possibilités qui s’offrent à elle et jongle avec, en dépit de tous les aléas, de toutes les difficultés.

Ce roman va à cent à l’heure, et au final est très visuel (du fait peut-être des nombreux dialogues).

En 2018, Xénia aurait-elle endossé le gilet Jaune ?

Zoom sur Xénia qui n’a du lapin blanc d’Alice aux pays des merveilles auquel elle se compare, que la fâcheuse habitude d’être en retard. Mère célibataire de 23 ans, tour à tour, femme de ménage, caissière, ou serveuse aux seins nus, elle empoigne les difficultés de la vie en cité, de la vie de salariée, de mère, de fille, d’amie, de femme.

Xénia veut dire étrangère en grec ; pourtant le personnage nous montre totalement l’inverse : elle est totalement intégrée à la vie, qu’elle empoigne et combat ; elle sait utiliser toutes les possibilités qui s’offrent à elle et jongle avec, en dépit de tous les aléas, de toutes les difficultés.

Ce roman va à cent à l’heure, et au final est très visuel (du fait peut-être des nombreux dialogues).

Germinal des temps modernes, les vivants et les morts raconte la lente agonie de la Kos, l'usine qui fait vivre toute la région de Raussel, et le combat de ses employés pour la maintenir en vie.

Grande fresque sociale, le roman fourmille de personnages rendus vivants, dans le portrait de leurs faiblesses comme de leurs noblesses. Il restitue intelligemment comment la fin de l'usine contamine toutes les sphères de la vie de ses employés.

L'opposition trop caricaturale entre les ouvriers et le patronat est évitée : dans la grande galerie des personnages, il y a des salauds parmi les ouvriers, des bons du côté des puissants (j'ai beaucoup aimé le personnage de Format, qui devient directeur de l'usine moribonde, et ne comprend que trop tard qu'il était agi et joué), et les héros évitent le manichéisme (Rudi, si éloquent, si fin, si engagé, si amoureux de Dallas, est aussi un type qui trompe sa femme et se laisse aller au déchaînement de violence qu'il voulait éviter). Les vrais responsables de la mise à mort de la Kos resteront anonymes, dans les méandres des holdings qui détiennent successivement l'usine. Bien qu'elle date de 2004, il y a une grande contemporéanité dans cette histoire.

La grande scène finale, qui voit l'affrontement des manifestants et des CRS, prend aux tripes.

Je regrette seulement la récurrence un peu trop insistante des scènes de chair dont l'auteur se délecte, qui n'apportent pas toujours grand-chose.

Grande fresque sociale, le roman fourmille de personnages rendus vivants, dans le portrait de leurs faiblesses comme de leurs noblesses. Il restitue intelligemment comment la fin de l'usine contamine toutes les sphères de la vie de ses employés.

L'opposition trop caricaturale entre les ouvriers et le patronat est évitée : dans la grande galerie des personnages, il y a des salauds parmi les ouvriers, des bons du côté des puissants (j'ai beaucoup aimé le personnage de Format, qui devient directeur de l'usine moribonde, et ne comprend que trop tard qu'il était agi et joué), et les héros évitent le manichéisme (Rudi, si éloquent, si fin, si engagé, si amoureux de Dallas, est aussi un type qui trompe sa femme et se laisse aller au déchaînement de violence qu'il voulait éviter). Les vrais responsables de la mise à mort de la Kos resteront anonymes, dans les méandres des holdings qui détiennent successivement l'usine. Bien qu'elle date de 2004, il y a une grande contemporéanité dans cette histoire.

La grande scène finale, qui voit l'affrontement des manifestants et des CRS, prend aux tripes.

Je regrette seulement la récurrence un peu trop insistante des scènes de chair dont l'auteur se délecte, qui n'apportent pas toujours grand-chose.

lecture ancienne mais souvenir d'un roman social très prenant mais aussi de nombreuses scènes sexuelles que j'avais un peu reprochées à l'auteur que cela a fait rire!

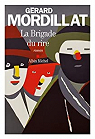

Une critique acerbe de la société actuelle: La Brigade du Rire de Gérard Mordillat, chez Albin Michel.

Le pitch: Alors qu'un groupe de sept amis, égratignés par la vie et la société actuelle, décident d'organiser des retrouvailles pour fêter les 30 ans de leur victoire lors d'un championnat de Handball, l'un d'eux manquent à l'appel, celui-ci s'étant suicidé ainsi que l'indique sa compagne. Alors que les esprits s'échauffent autour de leurs déboires, notamment professionnels, ils décident de devenir la Brigade du Rire et enlèvent Pierre Ramut, éditorialiste au journal "Valeurs françaises" pour le faire... travailler aux conditions qu'il prône : semaines de 40 heures payées 20% inférieur au SMIC... Alors qu'ils mettent leur plan à exécution, cet événement va représenter un immense tournant dans leur vie...

Repéré à l'occasion de la rentrée littéraire et en pleine réforme du Code du Travail, j'ai décidé de jeter mon dévolu sur cet ovni tragi-comique.

Sous couvert d'une belle histoire d'amitiés de personnages hauts en couleurs, l'auteur nous livre une critique acerbe de l'économie mondiale et du monde de travail, plus largement de notre société actuelle. Quoiqu'un peu long, le lecteur se prend vite au jeu et est tenu en haleine tout au long de ce roman, en même temps qu'il apprend à connaître ses personnages qui connaissent chacun leur lots de drames et autres déconvenues.

Porté par une belle plume, l'auteur nous livre ainsi un message bien plus sérieux et profond qu'il n'y paraît!

En bref, un roman mordant à découvrir!

Le pitch: Alors qu'un groupe de sept amis, égratignés par la vie et la société actuelle, décident d'organiser des retrouvailles pour fêter les 30 ans de leur victoire lors d'un championnat de Handball, l'un d'eux manquent à l'appel, celui-ci s'étant suicidé ainsi que l'indique sa compagne. Alors que les esprits s'échauffent autour de leurs déboires, notamment professionnels, ils décident de devenir la Brigade du Rire et enlèvent Pierre Ramut, éditorialiste au journal "Valeurs françaises" pour le faire... travailler aux conditions qu'il prône : semaines de 40 heures payées 20% inférieur au SMIC... Alors qu'ils mettent leur plan à exécution, cet événement va représenter un immense tournant dans leur vie...

Repéré à l'occasion de la rentrée littéraire et en pleine réforme du Code du Travail, j'ai décidé de jeter mon dévolu sur cet ovni tragi-comique.

Sous couvert d'une belle histoire d'amitiés de personnages hauts en couleurs, l'auteur nous livre une critique acerbe de l'économie mondiale et du monde de travail, plus largement de notre société actuelle. Quoiqu'un peu long, le lecteur se prend vite au jeu et est tenu en haleine tout au long de ce roman, en même temps qu'il apprend à connaître ses personnages qui connaissent chacun leur lots de drames et autres déconvenues.

Porté par une belle plume, l'auteur nous livre ainsi un message bien plus sérieux et profond qu'il n'y paraît!

En bref, un roman mordant à découvrir!

Certes, il est connu que l'auteur a des idées fortement ancrées à gauche.

Il n'en demeure pas moins vrai que son roman est criant de vérité.

Combien de jeunes galèrent à ce jour, employés au noir, n'ayant donc aucune possibilité de recours lorsque leurs employeurs les mettent à la porte. Combien de jeunes femmes crédules sont victimes de voyous parce que trop crédules et manquant d'éducation sur les dangers qui se trouvent partout.

Je trouve que Xénia est un personnage criant de vérité qui reflète notre époque puisque la majorité de ces femmes, mères célibataires, vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Je ne crois pas que Gérard Mordillat ait vraiment noirci la situation. Et de plus, il a réussi à nous rendre ses personnages sympathiques, car ces femmes ne sont pas passives et se battent pour leur dignité.

Certes, il dépeint les employeurs sous une forme satirique qui peut déranger, mais certains ressemblent vraiment à ces personnages.

Il n'en demeure pas moins vrai que son roman est criant de vérité.

Combien de jeunes galèrent à ce jour, employés au noir, n'ayant donc aucune possibilité de recours lorsque leurs employeurs les mettent à la porte. Combien de jeunes femmes crédules sont victimes de voyous parce que trop crédules et manquant d'éducation sur les dangers qui se trouvent partout.

Je trouve que Xénia est un personnage criant de vérité qui reflète notre époque puisque la majorité de ces femmes, mères célibataires, vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Je ne crois pas que Gérard Mordillat ait vraiment noirci la situation. Et de plus, il a réussi à nous rendre ses personnages sympathiques, car ces femmes ne sont pas passives et se battent pour leur dignité.

Certes, il dépeint les employeurs sous une forme satirique qui peut déranger, mais certains ressemblent vraiment à ces personnages.

Mon avis sur ce livre sera court car je pense que l'on tombera tous d'accord sur l'utilité de ce livre.

En plus d'être écrit "pour la bonne cause" ce recueil est de bonne qualité. Certains des textes sont des classiques d'autres des articles publiés dans des journaux suite à la tragédie ...

Comme dans chaque recueil les textes sont inégaux mais chacun pourra y trouver son bonheur. Certains de ces textes m'ont émus et j'ai même versé ma petite larme.

En résumé une lecture utile et agréable.

Lien : http://lemondedeparaty62.ekl..

En plus d'être écrit "pour la bonne cause" ce recueil est de bonne qualité. Certains des textes sont des classiques d'autres des articles publiés dans des journaux suite à la tragédie ...

Comme dans chaque recueil les textes sont inégaux mais chacun pourra y trouver son bonheur. Certains de ces textes m'ont émus et j'ai même versé ma petite larme.

En résumé une lecture utile et agréable.

Lien : http://lemondedeparaty62.ekl..

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Gérard Mordillat

Lecteurs de Gérard Mordillat (2145)Voir plus

Quiz

Voir plus

Quel est le bon titre des livres d’Emile Zola (2) ?

... ?

La catastrophe