Retrouvez les derniers épisodes de la cinquième saison de la P'tite Librairie sur la plateforme france.tv :

https://www.france.tv/france-5/la-p-tite-librairie/

N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.

Quel écrivain sud-africain a reçu le prix Nobel de littérature en 2003 mais fait partie du club très fermé de ceux qui ne donnent jamais d'interview ? Dommage car c'est un génie !

« Disgrâce » de J. M. Coetzee, c'est à lire en poche chez Points.

J. M. Coetzee/5

4 notes

Résumé :

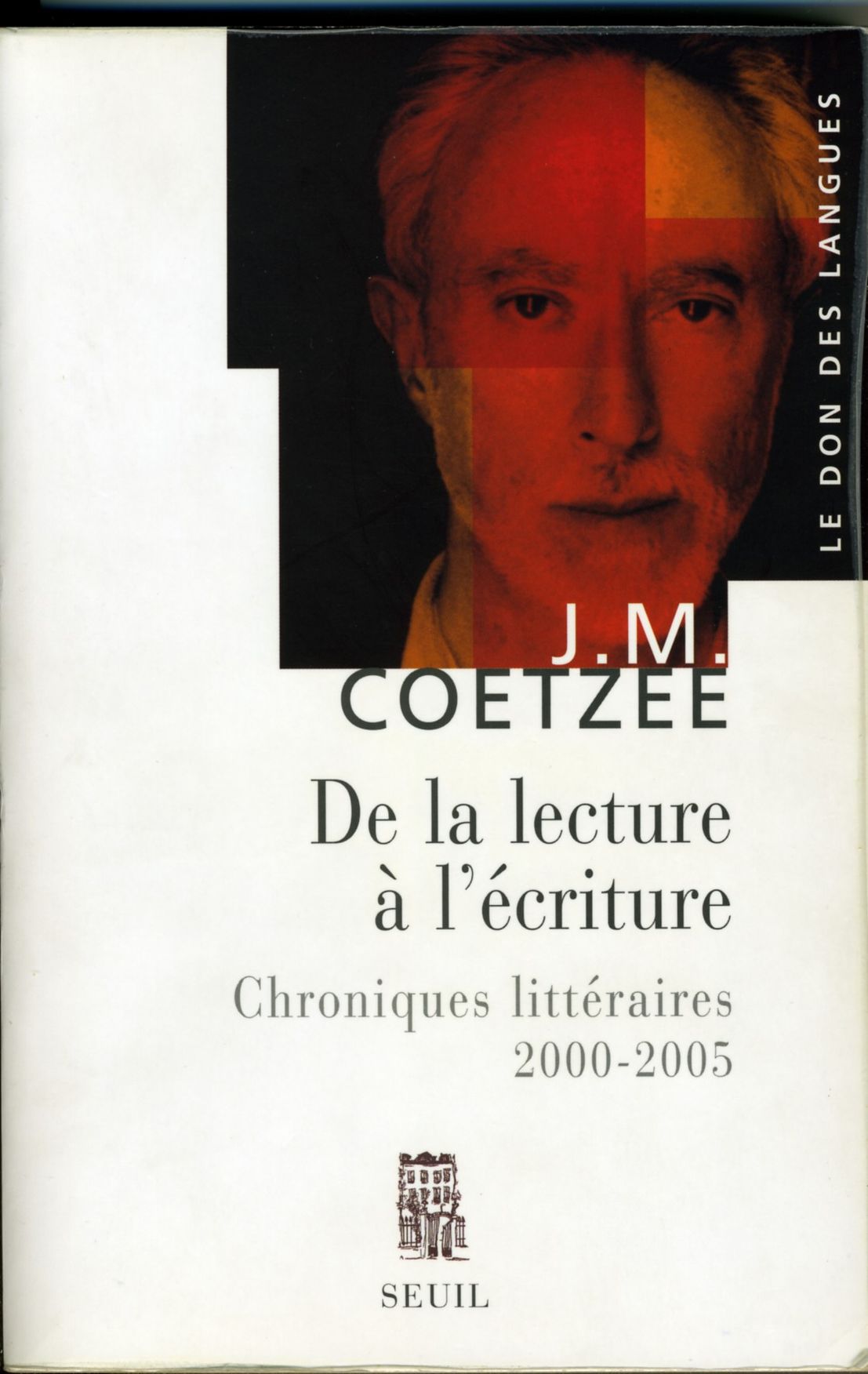

L'acte d'écrire s'accompagne de celui de lire, deux passions qui s'épousent étroitement. Déjà dans Doubler le cap (le Seuil, 2007), recueil d'entretiens et d'essais, J. M. Coetzee évoquait les lectures qui sous-tendaient la genèse de ses livres.

Avec ce recueil de chroniques littéraires publiées pour la plupart dans le New York Review of Books entre 2000 et 2005, Coetzee montre les "mécanismes internes" à l'œuvre dans l'acte de création. Dans ce volume, qui n... >Voir plus

Avec ce recueil de chroniques littéraires publiées pour la plupart dans le New York Review of Books entre 2000 et 2005, Coetzee montre les "mécanismes internes" à l'œuvre dans l'acte de création. Dans ce volume, qui n... >Voir plus

étiquettes

Ajouter des étiquettes

Que lire après De la lecture à l'écritureVoir plus

Critiques, Analyses et Avis (1)

Ajouter une critique

Ce livre parlait tellement de mes envies de lire que j'en ai eu un peu peur. Je le referme sans vraiment l'avoir terminé je crois. Mais chargé d'envies de lecture, familières et enfouies, évidentes ou secrètes. J'aime Coetzee bien au-delà de la moyenne des auteurs, et pourtant je ne sais pas si réellement j'ai aimé ce livre, succession de chroniques littéraires, intelligentes et sans l'orgueil de l'écrivain qui critiquerait ses pairs, mais un peu sèches tout de même. Pourtant, je suis sûr d'avoir aimé ce qui s'y cache derrière des mots froids : la nécessité de lire, l'envie de lire, le besoin de s'approprier les grands auteurs pour entrer dans la littérature, l'évidence de ce qui fait qu'un livre magique le devient. J'ai aimé aussi qu'il fasse une si grande place à tous ces écrivains de la Mitteleuropa d'entre deux guerres, tellement nécessaires (pour moi au moins!), ceux que j'aime et ceux que j'aimerais connaître. Musil, Roth, Celan, et bien d'autres. Souvent dans les échanges entre lecteurs, on entend "j'aime les livres qui donnent envie de lire". Et bien en voilà un!

critiques presse (1)

Coetzee nous donne sacrément envie de lire et d’écrire, et, en plus, c’est un chroniqueur malin.

Lire la critique sur le site : Liberation

Citations et extraits (5)

Ajouter une citation

Être écrivain, c'est-à-dire transcrire manuellement des pensées sur du papier, était chose difficile pour Walser[1] au niveau le plus élémentaire. Dans les premiers temps, il s'enorgueillissait de son écriture claire et bien formée. [...]. Au cours de la trentaine (il reste vague sur la date), il commença à souffrir de crampes psychosomatiques à la main droite. Il les attribua à une animosité inconsciente contre la plume en tant qu'instrument et parvint à les surmonter en abandonnant la plume pour le crayon.

L'acte d'écrire au crayon fut assez important pour que Walser le qualifiât de «système» ou de «méthode du crayon». Lorsqu'il passa à ce type d'écriture, il changea radicalement aussi de graphie. À sa mort, il laissa quelques cinq cents microgrammes couverts d'une marge à l'autre de rangées de signes calligraphiques minuscules et délicats, d'une écriture si difficile à lire que son exécuteur testamentaire crut tout d'abord que ces papiers appartenaient à un journal personnel rédigé en code secret. [...].

Plus intéressante que le décryptage de l'écriture elle-même est la question de savoir ce que la méthode du crayon permit à Walser écrivain de faire et que la plume n'autorisait plus [...]. Il semble que la réponse soit que, à l'instar d'un peintre tenant un fusain entre ses doigts, Walser ait eu besoin d'avoir un mouvement sûr et cadencé de la main avant de trouver l'état d'esprit dans lequel la rêverie, composition et flot de l'écriture devienne à peu près la même chose. Dans une pièce en prose intitulée «Esquisse au crayon» qui date de 1926-1927, il évoque la «béatitude singulière» que cette méthode lui offrait. «Elle m'apaise et me réjouit», dit-il par ailleurs. Les textes de Walser ne procèdent ni selon la logique ni selon une ligne narrative, mais par états d'humeur, lubies et associations; par tempérament, il est moins un penseur qui suit un raisonnement ou un conteur le cours d'un récit qu'un écrivain attaché aux belles-lettres. L'écriture sténographique qu'il avait inventée et le crayon permirent ce mouvement de la main résolu, ininterrompu, introverti et animé par le rêve qui était devenu indispensable à sont état d'esprit créatif.

[1] Robert Walser (1878-1956)

L'acte d'écrire au crayon fut assez important pour que Walser le qualifiât de «système» ou de «méthode du crayon». Lorsqu'il passa à ce type d'écriture, il changea radicalement aussi de graphie. À sa mort, il laissa quelques cinq cents microgrammes couverts d'une marge à l'autre de rangées de signes calligraphiques minuscules et délicats, d'une écriture si difficile à lire que son exécuteur testamentaire crut tout d'abord que ces papiers appartenaient à un journal personnel rédigé en code secret. [...].

Plus intéressante que le décryptage de l'écriture elle-même est la question de savoir ce que la méthode du crayon permit à Walser écrivain de faire et que la plume n'autorisait plus [...]. Il semble que la réponse soit que, à l'instar d'un peintre tenant un fusain entre ses doigts, Walser ait eu besoin d'avoir un mouvement sûr et cadencé de la main avant de trouver l'état d'esprit dans lequel la rêverie, composition et flot de l'écriture devienne à peu près la même chose. Dans une pièce en prose intitulée «Esquisse au crayon» qui date de 1926-1927, il évoque la «béatitude singulière» que cette méthode lui offrait. «Elle m'apaise et me réjouit», dit-il par ailleurs. Les textes de Walser ne procèdent ni selon la logique ni selon une ligne narrative, mais par états d'humeur, lubies et associations; par tempérament, il est moins un penseur qui suit un raisonnement ou un conteur le cours d'un récit qu'un écrivain attaché aux belles-lettres. L'écriture sténographique qu'il avait inventée et le crayon permirent ce mouvement de la main résolu, ininterrompu, introverti et animé par le rêve qui était devenu indispensable à sont état d'esprit créatif.

[1] Robert Walser (1878-1956)

Citant Pierre Joris :

"L'allemand de Celan est une langue étrange, presque spectrale ; c'est à la fois une langue maternelle, et donc solidement ancrée dans le royaume des morts, et une langue que le poète doit fabriquer, recréer, réinventer, ramener à la vie..."

"L'allemand de Celan est une langue étrange, presque spectrale ; c'est à la fois une langue maternelle, et donc solidement ancrée dans le royaume des morts, et une langue que le poète doit fabriquer, recréer, réinventer, ramener à la vie..."

"Celan est le poète européen majeur des décennies du milieu du XXème siècle, le poète qui, plutôt que de transcender son époque - chose qu'il ne souhaitait nullement faire -, fut comme un paratonnerre pour ses plus terribles décharges."

Dans son analyse de "Les braises" de Sandor Marai :

" Une fois que vous avez confié votre plus grand secret, vous avez renoncé à votre moi, et en ce sens, cessé d'être vous-même".

" Une fois que vous avez confié votre plus grand secret, vous avez renoncé à votre moi, et en ce sens, cessé d'être vous-même".

"De cet ensemble d'essais, il ressort une Europe en pleine transition douloureuse et une série d'oeuvres littéraires dont l'originalité est perçue comme la réponse nécessaire de l'artiste à des changements de grande portée."

Videos de J. M. Coetzee (8)

Voir plusAjouter une vidéo

Les plus populaires : Littérature étrangère

Voir plus

Livres les plus populaires de la semaine

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de J. M. Coetzee (29)

Voir plus

Quiz

Voir plus

J.M. Coetzee, qui êtes-vous ?

Dans quelle ville est-il né ?

Londres

Adélaïde

Saint-Pétersbourg

Le Cap

10 questions

25 lecteurs ont répondu

Thème :

J. M. CoetzeeCréer un quiz sur ce livre25 lecteurs ont répondu