Critiques filtrées sur 4 étoiles

C'est un récit écrit il y a une vingtaine d'années, qui plonge dans la psyché d'un gérant de fonds d'investissement milliardaire nommé Eric Packer, alors qu'il traverse New York dans sa limousine pour se rendre… chez le coiffeur.

Au cours de ce « voyage initiatique » au prétexte très basique, l'auteur déroule un monologue qui exprime une critique acerbe du capitalisme contemporain, dans une société technologique post-moderne.

Le personnage principal, Eric Packer, est entouré de luxe et de richesse, mais il se sent vide et isolé. La limousine hermétiquement close dans laquelle il se trouve tout au long du roman devient une métaphore de son isolement émotionnel et social, qui illustre la déconnexion de l'homme moderne avec le monde ambiant, malgré la technologie et la proximité physique avec les autres. Il n'a pas l'air d'aimer sa future femme (c'est un mariage de raison) et ses employé(e)s sont ses seul(e)s ami(e)s de substitution.

Eric Packer cherche à tout prix à réaliser quelque chose de significatif, que ce soit dans sa quête de profit financier ou dans ses interactions avec les autres. Cependant, plus il poursuit le sens, plus il semble s'éloigner de lui. A l'image de la société contemporaine qui peut souvent se concentrer sur des objectifs, superficiels au demeurant, mais au détriment d'une quête plus profonde, celle du Sens.

"Cosmopolis" explore le rôle de la technologie dans ce mécanisme de déshumanisation. Les interactions de Eric Packer avec les écrans, les informations financières en temps réel et les communications numériques le connectent au monde… et le déconnecte de la réalité humaine : tout est factice, comme le luxe clinquant de sa limousine dans un New-York arrogant de suffisance.

C'est une véritable radiographie du monde financier avec « l'art de gagner de l'argent ». Au coeur de celle-ci, les thèmes forts de la désillusion, de l'aliénation. « La culture de marché est totale. Elle produit ces hommes et ces femmes. Ils sont nécessaires au système qu'ils méprisent. Ils lui procurent énergie et définition. Ils sont motivés par le marché. Ils s'échangent sur les marchés mondiaux. C'est pour ça qu'ils existent, pour vivifier et perpétuer le système. »

Dans cette dystopie, il y a de nombreuses trouvailles amusantes : la secte millénariste anti-capitalise qui a le rat pour symbole (référence évidente à la « rat race »), la mort d'un rappeur soufi qui crée un embouteillage, un héros qui est prêt à risquer sa vie pour… une coupe de cheveux !

Le personnage ? Peu d'information disponible, on sait seulement qu'il est âgé de vingt-huit ans, qu'il est très riche, qu'il lit des livres compliqués tout en contrôlant son empire financier et qu'il a les yeux rivés en permanence sur les cours financiers.

Les longs monologues intérieurs d'Éric Packer donnent un aperçu de sa psyché complexe et de son état émotionnel proche de la bipolarité, qui nécessite en permanence d'être stimulé. Quoi qu'il fasse, notre héros doit gagner beaucoup ou perdre beaucoup pour ressentir quelque chose, mais le frisson est de courte durée.

…jusqu'à une… rencontre : « Tout dans nos vies, la vôtre et la mienne, nous a conduit à ce moment ».

La narration linéaire semble être un peu artificielle, tant la succession des personnages souligne la thèse de l'auteur, sans réelle substance avec des dialogues souvent abscons et plutôt prétentieux.

Contrairement à ses autres romans, l'auteur a choisi ici une prose philosophico-poétique déroutante, mais qui reste fascinante avec ce clash permanent entre le trivial et la pensée.

Cela rappelle la Société du Spectacle de Guy Debord.

« Cosmopolis » exige une attention soutenue, mais c'est stimulant.

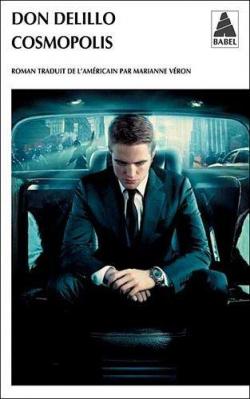

Je recommanderais de voir le film tiré de l'oeuvre et réalisé par David Cronenberg avant de lire le roman pour mieux en saisir les subtilités.

Au cours de ce « voyage initiatique » au prétexte très basique, l'auteur déroule un monologue qui exprime une critique acerbe du capitalisme contemporain, dans une société technologique post-moderne.

Le personnage principal, Eric Packer, est entouré de luxe et de richesse, mais il se sent vide et isolé. La limousine hermétiquement close dans laquelle il se trouve tout au long du roman devient une métaphore de son isolement émotionnel et social, qui illustre la déconnexion de l'homme moderne avec le monde ambiant, malgré la technologie et la proximité physique avec les autres. Il n'a pas l'air d'aimer sa future femme (c'est un mariage de raison) et ses employé(e)s sont ses seul(e)s ami(e)s de substitution.

Eric Packer cherche à tout prix à réaliser quelque chose de significatif, que ce soit dans sa quête de profit financier ou dans ses interactions avec les autres. Cependant, plus il poursuit le sens, plus il semble s'éloigner de lui. A l'image de la société contemporaine qui peut souvent se concentrer sur des objectifs, superficiels au demeurant, mais au détriment d'une quête plus profonde, celle du Sens.

"Cosmopolis" explore le rôle de la technologie dans ce mécanisme de déshumanisation. Les interactions de Eric Packer avec les écrans, les informations financières en temps réel et les communications numériques le connectent au monde… et le déconnecte de la réalité humaine : tout est factice, comme le luxe clinquant de sa limousine dans un New-York arrogant de suffisance.

C'est une véritable radiographie du monde financier avec « l'art de gagner de l'argent ». Au coeur de celle-ci, les thèmes forts de la désillusion, de l'aliénation. « La culture de marché est totale. Elle produit ces hommes et ces femmes. Ils sont nécessaires au système qu'ils méprisent. Ils lui procurent énergie et définition. Ils sont motivés par le marché. Ils s'échangent sur les marchés mondiaux. C'est pour ça qu'ils existent, pour vivifier et perpétuer le système. »

Dans cette dystopie, il y a de nombreuses trouvailles amusantes : la secte millénariste anti-capitalise qui a le rat pour symbole (référence évidente à la « rat race »), la mort d'un rappeur soufi qui crée un embouteillage, un héros qui est prêt à risquer sa vie pour… une coupe de cheveux !

Le personnage ? Peu d'information disponible, on sait seulement qu'il est âgé de vingt-huit ans, qu'il est très riche, qu'il lit des livres compliqués tout en contrôlant son empire financier et qu'il a les yeux rivés en permanence sur les cours financiers.

Les longs monologues intérieurs d'Éric Packer donnent un aperçu de sa psyché complexe et de son état émotionnel proche de la bipolarité, qui nécessite en permanence d'être stimulé. Quoi qu'il fasse, notre héros doit gagner beaucoup ou perdre beaucoup pour ressentir quelque chose, mais le frisson est de courte durée.

…jusqu'à une… rencontre : « Tout dans nos vies, la vôtre et la mienne, nous a conduit à ce moment ».

La narration linéaire semble être un peu artificielle, tant la succession des personnages souligne la thèse de l'auteur, sans réelle substance avec des dialogues souvent abscons et plutôt prétentieux.

Contrairement à ses autres romans, l'auteur a choisi ici une prose philosophico-poétique déroutante, mais qui reste fascinante avec ce clash permanent entre le trivial et la pensée.

Cela rappelle la Société du Spectacle de Guy Debord.

« Cosmopolis » exige une attention soutenue, mais c'est stimulant.

Je recommanderais de voir le film tiré de l'oeuvre et réalisé par David Cronenberg avant de lire le roman pour mieux en saisir les subtilités.

New York, avril 2000. le golden boy Eric Packer veut se faire couper les cheveux et tente de traverser Manhattan à bord de sa limousine. Rues bouchées, menaces imminentes, personnages lunatiques brutalement arrachés au décor pour être projetés dans l'habitacle. Eric reçoit ses collaborateurs, ses maîtresses, court après sa femme, assiste à la fin du monde. Qu'en restera-t-il à la fin de cette allégorique journée ?

Le roman est dédié à Paul Auster, j'ai d'ailleurs lu ici et là des critiques le comparant à la Trilogie new-yorkaise et je cherche encore le rapport. Il y a bien New York, certes, mais on est un peu loin de la célébration austérienne. Voire on est un peu loin de New York tout court, qui ne sert pas de cadre, à peine de panorama. le cadre du roman reste la voiture, un espace fermé, isolé du monde par un capitonnage en liège, exsudant l'argent et la modernité. Chaque personnage qui entre dans la voiture est happé hors du monde, hors du temps, réduit à sa propre voix, un dialogue avec le maître des lieux. Là où DeLillo décrit un monde qui dérive lentement à travers le regard las de Packer, Cronenberg fait défiler un mauvais film sur les vitres-écrans, avec ce léger décalage censé indique que oui, il s'agit bien d'un film sur un écran, un collage, qu'on cherche en vain la vraie vie. Hors la voiture qui stagne dans la ville à la manière d'un vaisseau-mère (il y a tellement peu de mouvement que les gardes du corps marchent à côté), l'espace et le temps sont réduits à leur simple mention, sans incidence réelle.

Dans ce cadre qui n'a jamais si bien mérité son nom, un protagoniste poursuit un but et des gens se parlent. Et c'est tout. Il n'y a pas de rebondissement, pas de péripétie. Pas de surprise, car on comprend très vite que tout cela est une tragédie au sens le plus littéraire du terme et que les choses se dévoilent au lieu d'advenir. Eric Packer veut se faire couper les cheveux. Il se rend dans le salon miteux de son enfance, ce qu'on pourrait presque lire comme une volonté de revenir aux sources, de retrouver un état perdu, avant de se dire que toute tentative de lecture psychologisante est une erreur de principe. Il traverse New York un jour de manifestation, se trouve pris dans une émeute, puis dans le cortège funèbre d'une star du rap, mais ce ne sont que des fioritures. L'essence du personnage est d'aller d'un point A à un point B, d'être une volonté qui s'accomplit. Les divers éléments narratifs s'organisent donc autour de cela, mais aucun ne vient réellement changer le cours de l'histoire, ou le caractère du personnage. J'ose à peine employer ce terme, en fait. L'Eric Packer de DeLillo est un poncif ambulant, sans mauvais jeu de mot. Un grand vide émotionnel. Arrière-plan minime (on saura juste que sa fortune immense inclut sa grande jeunesse, une start-up et la gestion de l'information financière), il semble n'exister qu'ici et maintenant dans l'espace de la stretch limo customisée, durant cette journée particulière d'avril 2000. Pas d'affect, pas d'histoire, pas de chair, l'ego pour la forme. Par conséquent, la grande réussite du roman sera aussi son grand échec : il n'y a pas de chair. D'où le grand reproche, si tant est que c'en est un, fait au livre comme au film : il est absolument impossible de s'identifier au personnage principal, ce qui semble pourtant une convention artistique courante. Je ne suis même pas certaine qu'il s'agisse d'un personnage, avec toutes les connotations que cela entraîne. Une allégorie, plutôt. Une pure image dont la seule valeur est de donner forme à une idée. Forme, disais-je et non incarnation : les diverses manoeuvres d'Eric pour s'incarner, au sens propre, qu'il s'agisse d'interaction avec d'autres corps, de conscience du sien ou de retour supposé à l'enfance, sont des non-événements. À peu de choses près des échecs car il n'y a jamais de communication. Les personnages ne dialoguent pas, ils parlent les uns à la suite des autres, pour ainsi dire. Certains échangent des idées, la plupart se contentent d'entendre le Verbe. La parole du Marché. Je simplifie un peu, mais Eric Packer ne peut pas être une personne, ni même un personnage, parce qu'il est Dieu, en tant que principe de la marche du monde. Ou plutôt, cette variation de Dieu nommée Argent et Marché. L'Argent est Dieu, parce que l'Argent est le Temps (et non l'inverse), parce qu'il est le principe, la cause et la finalité. Parce que rien n'existe en dehors de lui, pardon je reformule : rien ne se pense en dehors de lui. Peut-on au moins envisager une Rédemption ? On sait ce qui arrive aux divins rejetons. Ils deviennent humains en intégrant leur propre disparition. Cela m'avait frappé à la lecture, moins au cinéma qui par nature tire le propos vers l'humanisation, cette dimension peut-être pas christique, mais sans aucun doute métaphysique de Cosmopolis. Humanisation ? Peut-être Eric cherche-t-il l'humanité, tout au long de cette journée de déconstruction où un simple battement d'aile – le comportement imprévisible d'une monnaie asiatique – provoque sa chute. Si l'on suit sa propre logique, à savoir que tout écart n'est jamais que la manifestation ultime de la logique du Marché, il ne la trouve pas.

Si l'on résume à outrance, il s'agit d'un homme trop riche qui néglige un paramètre et se brûle les ailes. La belle affaire. Aussi éclairant et intelligent que soit le propos, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Et même si je serai ravie de continuer à lire Don DeLillo, il n'y a pas de prophète. Nous sommes en 2012, le roman date de 2003, l'action se déroule en 2000, soit avant Kerviel, Madoff, la crise financière, le procès de l'hyper-richesse, le Capital qui survit à lui-même. Rien de ce qu'avancent DeLillo et Cronenberg ne nous est inconnu, puisque nous vivons dedans. Et s'il y a bien prêche, l'audience est déjà convertie. Reste le verbe, du coup. Des scènes marquantes, des formules aux allures de révélation

Lien : http://luluoffthebridge.blog..

Le roman est dédié à Paul Auster, j'ai d'ailleurs lu ici et là des critiques le comparant à la Trilogie new-yorkaise et je cherche encore le rapport. Il y a bien New York, certes, mais on est un peu loin de la célébration austérienne. Voire on est un peu loin de New York tout court, qui ne sert pas de cadre, à peine de panorama. le cadre du roman reste la voiture, un espace fermé, isolé du monde par un capitonnage en liège, exsudant l'argent et la modernité. Chaque personnage qui entre dans la voiture est happé hors du monde, hors du temps, réduit à sa propre voix, un dialogue avec le maître des lieux. Là où DeLillo décrit un monde qui dérive lentement à travers le regard las de Packer, Cronenberg fait défiler un mauvais film sur les vitres-écrans, avec ce léger décalage censé indique que oui, il s'agit bien d'un film sur un écran, un collage, qu'on cherche en vain la vraie vie. Hors la voiture qui stagne dans la ville à la manière d'un vaisseau-mère (il y a tellement peu de mouvement que les gardes du corps marchent à côté), l'espace et le temps sont réduits à leur simple mention, sans incidence réelle.

Dans ce cadre qui n'a jamais si bien mérité son nom, un protagoniste poursuit un but et des gens se parlent. Et c'est tout. Il n'y a pas de rebondissement, pas de péripétie. Pas de surprise, car on comprend très vite que tout cela est une tragédie au sens le plus littéraire du terme et que les choses se dévoilent au lieu d'advenir. Eric Packer veut se faire couper les cheveux. Il se rend dans le salon miteux de son enfance, ce qu'on pourrait presque lire comme une volonté de revenir aux sources, de retrouver un état perdu, avant de se dire que toute tentative de lecture psychologisante est une erreur de principe. Il traverse New York un jour de manifestation, se trouve pris dans une émeute, puis dans le cortège funèbre d'une star du rap, mais ce ne sont que des fioritures. L'essence du personnage est d'aller d'un point A à un point B, d'être une volonté qui s'accomplit. Les divers éléments narratifs s'organisent donc autour de cela, mais aucun ne vient réellement changer le cours de l'histoire, ou le caractère du personnage. J'ose à peine employer ce terme, en fait. L'Eric Packer de DeLillo est un poncif ambulant, sans mauvais jeu de mot. Un grand vide émotionnel. Arrière-plan minime (on saura juste que sa fortune immense inclut sa grande jeunesse, une start-up et la gestion de l'information financière), il semble n'exister qu'ici et maintenant dans l'espace de la stretch limo customisée, durant cette journée particulière d'avril 2000. Pas d'affect, pas d'histoire, pas de chair, l'ego pour la forme. Par conséquent, la grande réussite du roman sera aussi son grand échec : il n'y a pas de chair. D'où le grand reproche, si tant est que c'en est un, fait au livre comme au film : il est absolument impossible de s'identifier au personnage principal, ce qui semble pourtant une convention artistique courante. Je ne suis même pas certaine qu'il s'agisse d'un personnage, avec toutes les connotations que cela entraîne. Une allégorie, plutôt. Une pure image dont la seule valeur est de donner forme à une idée. Forme, disais-je et non incarnation : les diverses manoeuvres d'Eric pour s'incarner, au sens propre, qu'il s'agisse d'interaction avec d'autres corps, de conscience du sien ou de retour supposé à l'enfance, sont des non-événements. À peu de choses près des échecs car il n'y a jamais de communication. Les personnages ne dialoguent pas, ils parlent les uns à la suite des autres, pour ainsi dire. Certains échangent des idées, la plupart se contentent d'entendre le Verbe. La parole du Marché. Je simplifie un peu, mais Eric Packer ne peut pas être une personne, ni même un personnage, parce qu'il est Dieu, en tant que principe de la marche du monde. Ou plutôt, cette variation de Dieu nommée Argent et Marché. L'Argent est Dieu, parce que l'Argent est le Temps (et non l'inverse), parce qu'il est le principe, la cause et la finalité. Parce que rien n'existe en dehors de lui, pardon je reformule : rien ne se pense en dehors de lui. Peut-on au moins envisager une Rédemption ? On sait ce qui arrive aux divins rejetons. Ils deviennent humains en intégrant leur propre disparition. Cela m'avait frappé à la lecture, moins au cinéma qui par nature tire le propos vers l'humanisation, cette dimension peut-être pas christique, mais sans aucun doute métaphysique de Cosmopolis. Humanisation ? Peut-être Eric cherche-t-il l'humanité, tout au long de cette journée de déconstruction où un simple battement d'aile – le comportement imprévisible d'une monnaie asiatique – provoque sa chute. Si l'on suit sa propre logique, à savoir que tout écart n'est jamais que la manifestation ultime de la logique du Marché, il ne la trouve pas.

Si l'on résume à outrance, il s'agit d'un homme trop riche qui néglige un paramètre et se brûle les ailes. La belle affaire. Aussi éclairant et intelligent que soit le propos, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Et même si je serai ravie de continuer à lire Don DeLillo, il n'y a pas de prophète. Nous sommes en 2012, le roman date de 2003, l'action se déroule en 2000, soit avant Kerviel, Madoff, la crise financière, le procès de l'hyper-richesse, le Capital qui survit à lui-même. Rien de ce qu'avancent DeLillo et Cronenberg ne nous est inconnu, puisque nous vivons dedans. Et s'il y a bien prêche, l'audience est déjà convertie. Reste le verbe, du coup. Des scènes marquantes, des formules aux allures de révélation

Lien : http://luluoffthebridge.blog..

Avec ce bouquin, on se trouve quelque-part entre Gatsby le Magnifique et Bret Easton Ellis.

Dans sa limousine-péniche, qui se dégrade en même temps que ses finances, Eric Packer se rend chez le coiffeur.

La navigation est difficile et propice, sur une mer urbaine parfois houleuse, à des arrêts et rencontres divers.

Faute d' avenir, Eric packer reverra son passé avant de disparaître.

J' ai lu ce livre avec plaisir et attention.

Il mérite d' être repris, au hasard d'une page ou d'un chapitre. Plus tard.

Dans sa limousine-péniche, qui se dégrade en même temps que ses finances, Eric Packer se rend chez le coiffeur.

La navigation est difficile et propice, sur une mer urbaine parfois houleuse, à des arrêts et rencontres divers.

Faute d' avenir, Eric packer reverra son passé avant de disparaître.

J' ai lu ce livre avec plaisir et attention.

Il mérite d' être repris, au hasard d'une page ou d'un chapitre. Plus tard.

Cosmopolis de Don DeLillo est un étrange objet littéraire. Il raconte ce qu'on imagine être les 24 dernières heures d'Eric Packer, le personnage principal, une sorte de gourou multimilliardaire new-yorkais.

Pratiquement tout le récit est confiné dans la strech-limousine de ce jeune et grand analyste financier de vingt-huit ans. La ville n'est vue que de ce point de vue à travers les vitres de la voiture ou juste à proximité. le véhicule qui évolue lentement dans le flot urbain en devient finalement l'autre personnage principal du livre. C'est en quelque-sorte le double d'Eric Packer, son armure contre le monde extérieur par laquelle il voit le monde.

Cette vision du monde extérieur se découvre alternativement ; à travers les vitres pour le monde réel ou à travers les écrans de statistiques boursières ou des news télévisées. Ces fenêtres sur le monde affichent de manière cohérente un effondrement. Les marchés s'affolent contre les prévisions de l'analyste qui s'obstine malgré tout dans une course démente et suicidaire. le monde réel se tend et le chaos semble s'installer dans les rues prises par des manifestants altermondialisation.

La limousine qui n'est en fait qu'une voiture comme les autres, mais découpée et allongée, truffée de gadgets et de marbre est l'allégorie de l'extravagance et de la déchéance de l'homme. Elle est coincée comme les autres dans les embouteillages. « Augmentée », elle ne se distingue que par sa démesure et ses protections sont illusoires. Les gardes du corps marchent « à l'extérieur » et ne pénètrent pas dans l'habitacle réservé à l'homme puissant et à ceux qu'il laisse pénétrer. Pas plus que les gardes du corps, le blindage ne suffira à protéger le corps du véhicule du chaos et de la dégradation.

Eric est informé d'une menace d'attentat. Il programme son trajet vers une fin qu'il semble désirer, à la recherche absurde d'un coiffeur. Il croisera plusieurs fois sa femme dans les rues de New-York, un être étrange qu'il ressent par instinct dès qu'elle est près de lui, alors qu'elle ne le voit pas spontanément. Elle provoque en lui des sentiments nouveaux. L'armure froide et arithmétique de l'analyste se fend et tombe à terre. Les perceptions et la douleur prennent le dessus.

15 juin 2012

Pratiquement tout le récit est confiné dans la strech-limousine de ce jeune et grand analyste financier de vingt-huit ans. La ville n'est vue que de ce point de vue à travers les vitres de la voiture ou juste à proximité. le véhicule qui évolue lentement dans le flot urbain en devient finalement l'autre personnage principal du livre. C'est en quelque-sorte le double d'Eric Packer, son armure contre le monde extérieur par laquelle il voit le monde.

Cette vision du monde extérieur se découvre alternativement ; à travers les vitres pour le monde réel ou à travers les écrans de statistiques boursières ou des news télévisées. Ces fenêtres sur le monde affichent de manière cohérente un effondrement. Les marchés s'affolent contre les prévisions de l'analyste qui s'obstine malgré tout dans une course démente et suicidaire. le monde réel se tend et le chaos semble s'installer dans les rues prises par des manifestants altermondialisation.

La limousine qui n'est en fait qu'une voiture comme les autres, mais découpée et allongée, truffée de gadgets et de marbre est l'allégorie de l'extravagance et de la déchéance de l'homme. Elle est coincée comme les autres dans les embouteillages. « Augmentée », elle ne se distingue que par sa démesure et ses protections sont illusoires. Les gardes du corps marchent « à l'extérieur » et ne pénètrent pas dans l'habitacle réservé à l'homme puissant et à ceux qu'il laisse pénétrer. Pas plus que les gardes du corps, le blindage ne suffira à protéger le corps du véhicule du chaos et de la dégradation.

Eric est informé d'une menace d'attentat. Il programme son trajet vers une fin qu'il semble désirer, à la recherche absurde d'un coiffeur. Il croisera plusieurs fois sa femme dans les rues de New-York, un être étrange qu'il ressent par instinct dès qu'elle est près de lui, alors qu'elle ne le voit pas spontanément. Elle provoque en lui des sentiments nouveaux. L'armure froide et arithmétique de l'analyste se fend et tombe à terre. Les perceptions et la douleur prennent le dessus.

15 juin 2012

Quelle drôle d'objet que ce roman ! Il nous raconte l'histoire d'Eric, golden boy qui traverse Manhattan à l'arrière de sa limousine alors qu'un gigantesque embouteillage met la ville à feu et à sang. Bloqué dans sa voiture, ses "amis", sa femme, sa maîtresse, ses collaborateurs viennent à lui tout au long de cette folle journée au cours de laquelle il assiste à l'effondrement de son empire, semblant tout à la fois fasciné et impuissant, tout en essayant d'aller chez le coiffeur et réalisant que quelqu'un veut sa mort.

Difficile de décrire l'ambiance mortifère de ce livre...C'est aussi fascinant et déroutant que les romans de Bret Easton Ellis, aussi dérangeant qu'impossible à lâcher. C'est vraiment une bizarrerie littéraire: un style nerveux mais poétique, un héros odieux mais touchant, tout est contraste dans ce roman qu'on aime ou qu'on déteste, probablement À vous de voir !

Difficile de décrire l'ambiance mortifère de ce livre...C'est aussi fascinant et déroutant que les romans de Bret Easton Ellis, aussi dérangeant qu'impossible à lâcher. C'est vraiment une bizarrerie littéraire: un style nerveux mais poétique, un héros odieux mais touchant, tout est contraste dans ce roman qu'on aime ou qu'on déteste, probablement À vous de voir !

L'intrigue est secondaire ; vous lirez dans les critiques précédentes qu'il s'agit de capitalisme, d'argent fou, de cynisme. Mais le coup de coeur est réellement pour le style poétique surréaliste, comme si Boris Vian décrivait NewYork vu d'une limousine, la thématique du temps, très important et assez génialement vue dans le mariage du protagoniste, la narration hallucinée qui fait que les événements s'enchaînent comme dans les rêves, l'histoire se déroule de façon fluide alors qu'on est dans le chaos.

Le personnage principal est au delà des clichés , hyper intelligent mais lucide sur lui même, les femmes sont poétiques, objets de désir mais dotées d'un cerveau parfois poétique .

C'est un livre à relire et c'ezt un coup de coeur, découverte de cet auteur américain monumental.

Le personnage principal est au delà des clichés , hyper intelligent mais lucide sur lui même, les femmes sont poétiques, objets de désir mais dotées d'un cerveau parfois poétique .

C'est un livre à relire et c'ezt un coup de coeur, découverte de cet auteur américain monumental.

Encore un excellent livre du grand Don, qui nous amène au gré de la circulation new-yorkaise dans les méandres d'un golden boy flamboyant qui s'achète un avion russe, un immeuble juste pour le plaisir de dire leurs prix.

Ce bouquin est dédié à Paul Auster

Ce bouquin est dédié à Paul Auster

Un singulier périple dans New York. Une bonne part du récit se déroule dans une immense limousine blanche qui roule au ralenti quand elle n'est pas bloquée dans les embouteillages. Celui qui l'occupe ? Un richissime trader, cynique et malheureux. Il va de la limousine à un restaurant ou de la limousine à un hôtel. Il rencontre sa femme avec qui il a une relation pour le moins ambiguë. Il rencontre telle ou telle maîtresse. La limousine traverse aussi une émeute anticapitaliste, non sans accrocs. L'homme est de plus en plus désabusé. Au détour d'un dialogue avec la responsable du service « Recherche et analyse conceptuelle », on nous rappelle que le capitalisme est destruction créatrice (p. 89), reprenant ainsi sans le nommer la pensée de l'économiste Schumpeter. C'est peut-être là le coeur du capitalisme. C'est, en tout cas, je pense, le noeud du récit. Par une espèce de transposition, du système vers son acteur, l'antipathique héros du livre, Eric, mêle pathologiquement création et destruction. Il détruit en spéculant la fortune qu'il a constituée. Il fait de même avec celle de sa femme. Il va jusqu'à s'essayer au meurtre… L'atmosphère devient lourde. Tout se mélange : le cours du yen, les algorithmes informationnels, les relations de pouvoirs. Bien sûr, la critique de la finance est patente, mais, dans le détail, le lecteur, souvent, perd pied, l'incompréhension n'étant ici que le reflet de la pensée délirante du personnage principal. On pense à un autre auteur américain, critique du capitalisme financier, Robert Goolrick, notamment dans « La chute des princes » ; mais avec un peu moins de coke et une bonne dose de névrose en plus. Moins réaliste, plus onirique. Mais également efficace.

J'aime beaucoup l'écriture de cet auteur qui malmène, perd, rattrape, énervé, émeut le lecteur si il accepte de jouer. Bon parfois cela m'a tellement fatiguée qu'il m'a perdue comme pour Mao II mais en l'occurrence pour ce livre ci j'ai adhéré et trouvé que les outrances du livre, du personnage étaient à l'image du chaos de la ville et de la perte de sens de celle-ci à un moment tellement dramatique. le sens est cherché partout eh les fantômes hantent. L'écriture est puissante. Une promenade onirique et grotesque dans un News York ravagé

La nef des fous de notre siècle est une limousine blanche ostentatoire ,celle d'où Eric Packer ,odieux « golden Boy » , chef d'orchestre et victime de la démence financière ,crée la tempête qui l'emportera . Elle glisse dans la ville folle emportée dans les tempêtes populaires ,dans le lent naufrage mental et social de son propriétaire . Ne cherchez pas ici une analyse économique ,il s'agit d'une fable épique qui en dit plus long qu'un traité sur un monde devenu insane …le nôtre.

Les Dernières Actualités

Voir plus

New-York Noir

Pecosa

85 livres

New York - Big Apple

tynn

31 livres

Autres livres de Don DeLillo (24)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Dead or Alive ?

Harlan Coben

Alive (vivant)

Dead (mort)

20 questions

1821 lecteurs ont répondu

Thèmes :

auteur américain

, littérature américaine

, états-unisCréer un quiz sur ce livre1821 lecteurs ont répondu