Pascal BlanchardNicolas Bancel/5

12 notes

Résumé :

A la fin du XIXè siècle, la France règne sur un immense empire : Maghreb, Afrique noire, Indochine...

L'idéologie coloniale élabore un modèle de l' "indigène ", sauvage que la République va doucement amener aux lumières de la " civilisation ". Après 1945, le mythe de l'assimilation potentielle des peuples colonisés se brise sur l'écueil de la guerre d'Algérie puis des indépendances. L'image de l'immigré supplante progressivement celle de l'indigène. Aujourd'h... >Voir plus

L'idéologie coloniale élabore un modèle de l' "indigène ", sauvage que la République va doucement amener aux lumières de la " civilisation ". Après 1945, le mythe de l'assimilation potentielle des peuples colonisés se brise sur l'écueil de la guerre d'Algérie puis des indépendances. L'image de l'immigré supplante progressivement celle de l'indigène. Aujourd'h... >Voir plus

étiquettes

Ajouter des étiquettes

Que lire après De l'indigène à l'immigréVoir plus

Critiques, Analyses et Avis (2)

Ajouter une critique

La première conférence internationale sur l'Afrique a eu lieu à Berlin en 1884-85 au nom du " libre-échange " et s'est traduit par le partage d'une grande partie du continent entre les principales puissances occidentales de l'époque. La France y était présente en bonne position. Elle eut sa part du gâteau sans trop de douleurs. Et ce fut l'une des rares occasions où la grandeur grossièrement affichée de l'impérialisme occidental se montra prête à remodeler le monde, sans ambiguïté aucune, à l'image de ses propres fantasmes et projections.

Il va de soi que l'on pourrait analyser le fait sous l'angle uniquement économique : toute entreprise capitaliste bien menée sait se donner les moyens aussi bien intellectuels que matériels d'aboutir à ses fins. Par exemple pour transformer, au sortir de l'esclavage, des générations entières d'individus issus des possessions françaises en chair à fric, et plus tard encore, en chair à canon au nom de la République. On connaît le fameux couplet de Jules Ferry pour légitimer la conquête coloniale : " les races supérieures ont un droit sur les races inférieures. Je dis qu'il y a pour elles un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures ". Et on connaît le résultat.

Mais l'angle économique ne saurait tout expliquer. Car ceci n'était que l'expression d'un long processus qui allait au gré de l'histoire, et pour longtemps encore, fournir à l'opinion française ces contradictions toujours tendancieuses lui permettant de redéfinir régulièrement son rapport avec ces individus évoluant en son sein mais considérés comme des " pièces rapportées ". Des individus issus, à une ou trois générations près, des populations de ses anciennes colonies. Pour mémoire... à la fin du XIXè siècle, l'idéologie coloniale avait su trouver les mots pour inventer le modèle sauvage de l'" indigène " à qui la République devait à tout prix apporter la lumière. Par la suite, on tenta le coup de la politique d'assimilation. Puis, il y eut les indépendances et le besoin de main-d'oeuvre étrangère et son flux d'immigration.

Sans trop figer les stéréotypes sur l'Autre (le nègre, l'arabe...), sans trop s'en débarrasser non plus, on fit alors grand cas dans la société française du phénomène immigré, qui supplanta celui de l'indigénat. L'époque avait changé mais le principe restait le même : selon les besoins, il fallut trouver de nouveaux mots pour mieux intégrer la présence de l'Autre (qui reste un danger permanent). Déconstruire une image pour en mettre une autre qui nous arrange à la place, à défaut de pouvoir assumer pleinement les pages d'une histoire complexe et mouvementée, voilà le fin mot de l'histoire. Pascal Blanchard et Nicolas Bancel, spécialistes en matière d'iconographie et d'histoire coloniales, se lancent à travers ce livre dans une aventure critique qui dit " avec force et mieux qu'un discours l'imaginaire sur l'Autre, indigène puis immigré ", tel qu'il a été vécu depuis la fin du siècle dernier et tel qu'il continue à se vivre dans la France des années 90. Des pans entiers de l'histoire se perdent : la preuve par 128 pages... Un travail de mémoire, une belle réflexion en somme pour les allumés du discours sur l'intégration. le débat, certes, reste encore ouvert ! Mais la réalité historique ne saurait trop s'effacer. Bonne lecture

. Shttp://www.africultures.com

Il va de soi que l'on pourrait analyser le fait sous l'angle uniquement économique : toute entreprise capitaliste bien menée sait se donner les moyens aussi bien intellectuels que matériels d'aboutir à ses fins. Par exemple pour transformer, au sortir de l'esclavage, des générations entières d'individus issus des possessions françaises en chair à fric, et plus tard encore, en chair à canon au nom de la République. On connaît le fameux couplet de Jules Ferry pour légitimer la conquête coloniale : " les races supérieures ont un droit sur les races inférieures. Je dis qu'il y a pour elles un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures ". Et on connaît le résultat.

Mais l'angle économique ne saurait tout expliquer. Car ceci n'était que l'expression d'un long processus qui allait au gré de l'histoire, et pour longtemps encore, fournir à l'opinion française ces contradictions toujours tendancieuses lui permettant de redéfinir régulièrement son rapport avec ces individus évoluant en son sein mais considérés comme des " pièces rapportées ". Des individus issus, à une ou trois générations près, des populations de ses anciennes colonies. Pour mémoire... à la fin du XIXè siècle, l'idéologie coloniale avait su trouver les mots pour inventer le modèle sauvage de l'" indigène " à qui la République devait à tout prix apporter la lumière. Par la suite, on tenta le coup de la politique d'assimilation. Puis, il y eut les indépendances et le besoin de main-d'oeuvre étrangère et son flux d'immigration.

Sans trop figer les stéréotypes sur l'Autre (le nègre, l'arabe...), sans trop s'en débarrasser non plus, on fit alors grand cas dans la société française du phénomène immigré, qui supplanta celui de l'indigénat. L'époque avait changé mais le principe restait le même : selon les besoins, il fallut trouver de nouveaux mots pour mieux intégrer la présence de l'Autre (qui reste un danger permanent). Déconstruire une image pour en mettre une autre qui nous arrange à la place, à défaut de pouvoir assumer pleinement les pages d'une histoire complexe et mouvementée, voilà le fin mot de l'histoire. Pascal Blanchard et Nicolas Bancel, spécialistes en matière d'iconographie et d'histoire coloniales, se lancent à travers ce livre dans une aventure critique qui dit " avec force et mieux qu'un discours l'imaginaire sur l'Autre, indigène puis immigré ", tel qu'il a été vécu depuis la fin du siècle dernier et tel qu'il continue à se vivre dans la France des années 90. Des pans entiers de l'histoire se perdent : la preuve par 128 pages... Un travail de mémoire, une belle réflexion en somme pour les allumés du discours sur l'intégration. le débat, certes, reste encore ouvert ! Mais la réalité historique ne saurait trop s'effacer. Bonne lecture

. Shttp://www.africultures.com

Nous en avons tous plus ou moins conscience, la présence de populations immigrées en France est l'héritage d'une longue histoire coloniale française. Étendu au Maghreb, à l'Afrique noire et à l'Indochine, l'empire colonial français qui s'est affirmé comme une puissance économique mondiale dès le 19è siècle, s'est donné pour mission de civiliser les peuples indigènes de ses colonies. La théorie de la « supériorité raciale » paradoxalement étayée par les scientifiques de l'époque et la multiplication des expositions coloniales alimentent alors les stéréotypes coloniaux et ouvrent la voie aux fantasmes les plus grotesques à propos des populations des contrées exotiques. Dès 1945, cette hégémonie coloniale française est mise à mal par la lutte pour l'indépendance de l'Algérie incarnée par Messali Hadj et par la résistance de figures emblématiques comme Hô Chi Minh en Indochine. Les puissances coloniales doivent faire face à une crise sans précédent qui exige une refonte des discours politiques. L'image de l'indigène fait place à celle de l'immigré. Les « politiques assimilationistes » caractéristiques à la France misent désormais sur une logique d'intégration des populations immigrées mais la réalité est cruelle. Les stéréotypes et préjugés raciaux véhiculés pendant des décennies au travers de l'abondante production iconographique restent profondément ancrés dans l'imaginaire collectif et perdurent encore de nos jours malgré une prise de conscience de la résurgence du racisme et la forte mobilisation des autorités publiques et de la société civile autour de ces questions...

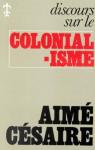

Aimé Césaire avait profondément raison lorsqu'il déclarait en 1954 : « le colonialisme porte en lui la terreur. Il est vrai. Mais il porte aussi en lui, plus néfaste encore peut-être que la chicotte des exploitateurs, le mépris de l'homme, la haine de l'homme, bref le racisme. Que l'on s'y prenne comme on le voudra, on arrive toujours à la même conclusion. Il n'y a pas de racisme sans colonialisme. » Cette citation mise en exergue au début de l'ouvrage offre une belle entrée en matière pour les spécialistes de l'histoire coloniale et post-coloniale que sont Nicolas Bancel et Pascal Blanchard. En effet, il est difficile d'évoquer le colonialisme sans dénoncer le racisme. Aussi, grâce à une approche basée sur une analyse historique, documentaire et iconographique originale, les deux auteurs proposent avec ce titre, un passionnant travail historiographique et mémoriel sur l'histoire coloniale française dont certains aspects encore malheureusement méconnus méritaient d'être étudiés et mis en en lumière. Enrichi par l'analyse d'un précieux panel de sources iconographiques d'époque, de l'indigène à l'immigré démontre en outre, la puissance de la manipulation par l'image et la façon dont l'image s'est faite l'instrument de tous les discours de propagande. Tenant en à peine 128 pages, ce livre d'ailleurs doté d'un substantiel appareil critique (illustrations, témoignages, citations, chronologies, bibliographie...), est surprenant par la richesse et la qualité de son contenu. Et à vrai dire, en ouvrant ce livre, vu son épaisseur et ses nombreuses illustrations, je m'attendais plutôt à de la littérature jeunesse. Mais l'incroyable masse critique d'informations, si elle reste accessible à des publics jeunes, peut/doit intéresser tous les publics car l'approche pédagogique, les propos argumentés et les références largement documentées permettent de nourrir une réflexion pertinente autour de l'histoire coloniale française et invitent intelligemment à approfondir ses connaissances sur le sujet. Assurément un livre à mettre entre toutes les mains !

Lien : http://embuscades-alcapone.b..

Aimé Césaire avait profondément raison lorsqu'il déclarait en 1954 : « le colonialisme porte en lui la terreur. Il est vrai. Mais il porte aussi en lui, plus néfaste encore peut-être que la chicotte des exploitateurs, le mépris de l'homme, la haine de l'homme, bref le racisme. Que l'on s'y prenne comme on le voudra, on arrive toujours à la même conclusion. Il n'y a pas de racisme sans colonialisme. » Cette citation mise en exergue au début de l'ouvrage offre une belle entrée en matière pour les spécialistes de l'histoire coloniale et post-coloniale que sont Nicolas Bancel et Pascal Blanchard. En effet, il est difficile d'évoquer le colonialisme sans dénoncer le racisme. Aussi, grâce à une approche basée sur une analyse historique, documentaire et iconographique originale, les deux auteurs proposent avec ce titre, un passionnant travail historiographique et mémoriel sur l'histoire coloniale française dont certains aspects encore malheureusement méconnus méritaient d'être étudiés et mis en en lumière. Enrichi par l'analyse d'un précieux panel de sources iconographiques d'époque, de l'indigène à l'immigré démontre en outre, la puissance de la manipulation par l'image et la façon dont l'image s'est faite l'instrument de tous les discours de propagande. Tenant en à peine 128 pages, ce livre d'ailleurs doté d'un substantiel appareil critique (illustrations, témoignages, citations, chronologies, bibliographie...), est surprenant par la richesse et la qualité de son contenu. Et à vrai dire, en ouvrant ce livre, vu son épaisseur et ses nombreuses illustrations, je m'attendais plutôt à de la littérature jeunesse. Mais l'incroyable masse critique d'informations, si elle reste accessible à des publics jeunes, peut/doit intéresser tous les publics car l'approche pédagogique, les propos argumentés et les références largement documentées permettent de nourrir une réflexion pertinente autour de l'histoire coloniale française et invitent intelligemment à approfondir ses connaissances sur le sujet. Assurément un livre à mettre entre toutes les mains !

Lien : http://embuscades-alcapone.b..

Citations et extraits (2)

Ajouter une citation

« Le colonialisme porte en lui la terreur. Il est vrai. Mais il porte aussi en lui, plus néfaste encore peut-être que la chicotte des exploitateurs, le mépris de l’homme, la haine de l’homme, bref le racisme. Que l’on s’y prenne comme on le voudra, on arrive toujours à la même conclusion. Il n’y a pas de racisme sans colonialisme. » Aimé Césaire, La nouvelle critique, 1954

L’artiste sénégalais Fodé Camara se réapproprie le personnage publicitaire Banania, image symbole de la période coloniale en France. Son « Y’a Bon » devenu clown blanc renvoie à l’Occident l’image de sa vaniteuse volonté de domination (peinture de 1992).

(page 95)

(page 95)

Videos de Pascal Blanchard (29)

Voir plusAjouter une vidéo

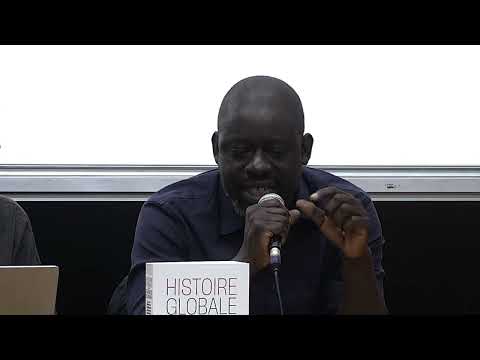

Carte blanche à l'ACHAC

Modération: Emmanuel LAURENTIN, journaliste et producteur à France Culture

Intervenants: Quentin DELUERMOZ, professeur à l'université de Paris Cité,

Laurent JEANPIERRE, professeur à l'université Paris 1, Eugénia PALIERAKI, maîtresse de conférences à Cergy Paris Université

À l'occasion de la publication de l'ouvrage : Une Histoire globale de la France coloniale dirigé par Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Sandrine Lemaire et Dominic Thomas (Éditions Philippe Rey)

Les travaux sur l'histoire coloniale de la France se sont multipliés ces vingt dernières années. Après la publication l'ouvrage Une Histoire globale de la France coloniale, quels sont les enjeux historiographiques et épistémologiques d'une histoire coloniale (et postcoloniale) saisi au prisme de l'histoire transnationale et globale et au regard des enjeux dans les autres en puissances coloniales en Europe ? Comment articuler les différentes trajectoires des empires et les connections multiples qui les lient aux métropoles coloniales et aux autres aires géographiques ? Comment apprécier les flux – hommes, idées, produits – qui circulent au sein et entre ces espaces ?

Les travaux sur l'histoire coloniale de la France se sont multipliés ces vingt dernières années. Après la publication l'ouvrage Une Histoire globale de la France coloniale, quels sont les enjeux historiographiques et épistémologiques d'une histoire coloniale (et postcoloniale) saisi au prisme de l'histoire transnationale et globale et au regard des enjeux dans les autres en puissances coloniales en Europe ? Comment articuler les différentes trajectoires des empires et les connections multiples qui les lient aux métropoles coloniales et aux autres aires géographiques ? Comment apprécier les flux – hommes, idées, produits – qui circulent au sein et entre ces espaces ?

+ Lire la suite

autres livres classés : Intégration socialeVoir plus

Les plus populaires : Jeunesse

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Pascal Blanchard (23)

Voir plus

Quiz

Voir plus

L'homme au tabouret d'or !

Qui est Katabolonga ?

Le fils du roi Tsongor

Le frère du roi Tsongor

Le père du roi Tsongor

Le cousin du roi Tsongor

Le porteur du tabouret d'or

L'oncle du roi Tsongor

Le petit-fils du roi Tsongor

15 questions

586 lecteurs ont répondu

Thèmes :

littérature française

, afrique

, fantastique

, apparitionsCréer un quiz sur ce livre586 lecteurs ont répondu