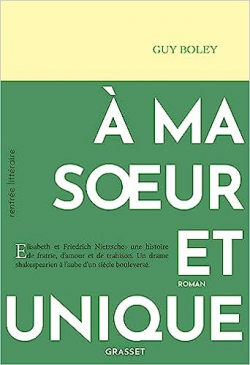

Guy Boley/5

90 notes

Résumé :

Elisabeth Förster fut l’unique sœur de Friedrich Nietzsche, écrivain, philologue, philosophe, être perpétuellement souffrant, vivant dans une solitude totale. De deux ans sa cadette, elle fut sa première lectrice, compagne, admiratrice. Tôt, elle se promet de tout faire pour que brille l'œuvre de son frère à laquelle elle n'entend rien. En effet, elle fera tout. Le soignera, l’assistera, le portera. Et ira jusqu’à vendre ses écrits à Adolf Hitler, homme que Friedr... >Voir plus

étiquettes

Ajouter des étiquettes

Que lire après À ma soeur et uniqueVoir plus

Critiques, Analyses et Avis (31)

Voir plus

Ajouter une critique

Après deux romans très remarqués, Guy Boley met l'envoûtante magie de sa plume au service d'une biographie passionnante qui retrace le terrible lien qui unit Friedrich Nietzsche, le philosophe devenu fou, à sa machiavélique et manipulatrice soeur Elisabeth.

En cette seconde moitié du XIXe siècle en Prusse, Friedrich est un génie enfermé dans un corps débile. Alors, pour lui permettre d'écrire et d'accéder à la gloire, sa soeur, longtemps célibataire, lui sert d'infirmière, de secrétaire, presque de moitié tant leur relation est fusionnelle. Mais, à près de quarante ans, rompant violemment avec son frère, Elisabeth épouse un agitateur antisémite d'extrême droite et le suit au Paraguay, où le couple entend fonder une colonie de « pure race aryenne ». L'expérience est un désastre dont Elisabeth revient veuve et transformée. Puisque son frère, entre-temps victime d'un effondrement psychique, n'est plus qu'une ombre bavante et délirante, c'est désormais elle qui prendra les rênes de la maison Nietzsche, manoeuvrant pour récupérer la tutelle de l'aliéné et, tout en l'abrutissant de calmants, s'activant à détourner à son profit les bénéfices de sa célébrité montante.

Rien ne l'arrêtera dans sa campagne de promotion à tout crin, pas même, entre autres opérations mercantiles, la vente de billets permettant, comme au zoo, d'observer le fou sédaté dans son lit, ou encore la dénaturation d'une oeuvre à laquelle elle n'entend goutte mais qu'elle « élague, taille et tranche, tel Boileau dans son Art poétique : Ajoutez quelquefois et souvent effacez », allant jusqu'à en inciter les récupérations antisémites dans une manipulation destinée à flatter les idéologues conservateurs, puis nazis. La « soeur et unique », autrefois dévouée et adorée, s'avère une gorgone sans vergogne, prête à toutes les manipulations et compromissions pour s'assurer grand train et s'ouvrir la fréquentation des puissants, fussent-ils jusqu'à Hitler lui-même. Heureusement, des copies de textes et de lettres resurgiront après sa mort, qui permettront de rétablir des vérités. le mal est pourtant fait : si Nietzsche est aujourd'hui « l'un des auteurs les plus étudiés, commentés, analysés, disséqués », il reste « aussi l'un des plus controversés », maudit ou sanctifié, affublé de bien des traits qu'il n'eut jamais, lui qui s'en doutait puisqu'il écrivit « Malheur à moi qui suis une nuance. »

Soigneusement documenté, ce roman historique autour d'un duo hors norme est absolument étonnant et captivant. Il chatoie aussi du lyrisme volontiers grandiloquent, âprement ironique, d'une plume ciselée, aux tournures somptueuses, que l'on savoure en un de ces plaisirs de langue rares et infinis qui, lorsqu'ils vous ont enchantés, vous laissent impatients de parcourir toute l'oeuvre, passée et à venir, de l'auteur. Immense coup de coeur pour ce livre couronné du Prix des Deux Magots 2023.

Lien : https://leslecturesdecanneti..

En cette seconde moitié du XIXe siècle en Prusse, Friedrich est un génie enfermé dans un corps débile. Alors, pour lui permettre d'écrire et d'accéder à la gloire, sa soeur, longtemps célibataire, lui sert d'infirmière, de secrétaire, presque de moitié tant leur relation est fusionnelle. Mais, à près de quarante ans, rompant violemment avec son frère, Elisabeth épouse un agitateur antisémite d'extrême droite et le suit au Paraguay, où le couple entend fonder une colonie de « pure race aryenne ». L'expérience est un désastre dont Elisabeth revient veuve et transformée. Puisque son frère, entre-temps victime d'un effondrement psychique, n'est plus qu'une ombre bavante et délirante, c'est désormais elle qui prendra les rênes de la maison Nietzsche, manoeuvrant pour récupérer la tutelle de l'aliéné et, tout en l'abrutissant de calmants, s'activant à détourner à son profit les bénéfices de sa célébrité montante.

Rien ne l'arrêtera dans sa campagne de promotion à tout crin, pas même, entre autres opérations mercantiles, la vente de billets permettant, comme au zoo, d'observer le fou sédaté dans son lit, ou encore la dénaturation d'une oeuvre à laquelle elle n'entend goutte mais qu'elle « élague, taille et tranche, tel Boileau dans son Art poétique : Ajoutez quelquefois et souvent effacez », allant jusqu'à en inciter les récupérations antisémites dans une manipulation destinée à flatter les idéologues conservateurs, puis nazis. La « soeur et unique », autrefois dévouée et adorée, s'avère une gorgone sans vergogne, prête à toutes les manipulations et compromissions pour s'assurer grand train et s'ouvrir la fréquentation des puissants, fussent-ils jusqu'à Hitler lui-même. Heureusement, des copies de textes et de lettres resurgiront après sa mort, qui permettront de rétablir des vérités. le mal est pourtant fait : si Nietzsche est aujourd'hui « l'un des auteurs les plus étudiés, commentés, analysés, disséqués », il reste « aussi l'un des plus controversés », maudit ou sanctifié, affublé de bien des traits qu'il n'eut jamais, lui qui s'en doutait puisqu'il écrivit « Malheur à moi qui suis une nuance. »

Soigneusement documenté, ce roman historique autour d'un duo hors norme est absolument étonnant et captivant. Il chatoie aussi du lyrisme volontiers grandiloquent, âprement ironique, d'une plume ciselée, aux tournures somptueuses, que l'on savoure en un de ces plaisirs de langue rares et infinis qui, lorsqu'ils vous ont enchantés, vous laissent impatients de parcourir toute l'oeuvre, passée et à venir, de l'auteur. Immense coup de coeur pour ce livre couronné du Prix des Deux Magots 2023.

Lien : https://leslecturesdecanneti..

Une enfance sans père imprégnée de bondieuseries, une vie étudiante de philologue talentueux, une autre éphémère de professeur universitaire précoce, puis la vie d'errances d'un « ermite sans grotte », cobaye de sa propre expérience artistique dans une « adéquation totale entre l'humain et l'oeuvre », avant « une longue nuit de onze ans pour apaiser ses maux et ses tourments, tandis que l'univers, lentement, apprend à épeler son nom. » N.I.E.T.Z.S.C.H.E.

On le rencontrera en ce début de roman dans un jour de bascule, se penchant en ce 3 juillet 1889 dans une ruelle de Turin à l'oreille d'un canasson maltraité pour lui susurrer des mots doux, juste avant de devenir fou.

Finalement il ne parlera pas tant que ça, ce sont surtout ses correspondances ou ses écrits qui parleront pour lui, ou les autres qui l'évoqueront. À commencer par son logeur, son ami de toujours dépêché sur les lieux de l'accident, puis ses médecins aux rapports intercalés dans la narration. Il parlera peu à travers sa moustache, « une forêt de poils entremêlés de nuit qui lui masque les lèvres, lieu de la parole». Mais on l'entendra quand même, hurler une fois depuis la chambre de son asile à travers les compte-rendus médicaux – « Qu'on me donne un van Houten ou je commets un chocolat !», ou bien avec cette simple phrase écrite, aux déflagrations terribles pour sa bigote de mère : « Dieu est mort ».

Mais ça n'est pas uniquement de lui dont il s'agira ici, même si sa biographie nécessaire sera détaillée. Sa soeur Elizabeth, ou Lizbeth, Lischen, qu'il surnommera le Lama dans une saillie encore affectueuse. Elle aussi a sûrement vécu un jour de bascule, quand elle a accolé Förster à son nom de famille. Elle aussi parlera de son frère, entretiendra des correspondances avec lui quand il quittera le foyer. Mais elle finira surtout par lui ravir la vedette et détrousser son esprit dans ce roman où la fin lui sera consacrée, la vie de Fritz réduite à une léthargie légumineuse. Bien après leur enfance commune et leur entente idyllique de jeunes adultes, unis pas tout à fait comme frère et soeur. Elle aura été soumise et dévouée à ce frère ainé promis aux plus hautes sphères intellectuelles, adoubé et promu par ses professeurs admiratifs. Elle l'aura suivi partout où il aura été, aura soulagé ses migraines ophtalmiques en l'épaulant dans ses écrits incessants. Avant la bascule, et la rencontre de son futur mari dans un contexte antisémite naissant.

Le plus surprenant dans ce roman foisonnant, c'est peut-être son année de parution. L'exofiction sous l'angle du portrait féminin est dans les standards, mais que dire quand elle révèle comme ici une femme pas vraiment à son avantage, une soeur dévouée finissant « dinde antisémite », despote, mégalo, en plus d'être l'idiote ne comprenant pas les écrits de son frère. Que dire des autres femmes de l'entourage familial de Nietzche, « un cheptel de bigotes rancies ». On pourra toujours penser qu'il est courageux de nager à contre-courant dans les mouvances du mainstream, avec sa légion de figures féminines héroïques. On pourra estimer qu'il faut du souffle pour remonter le courant, en n'oubliant pas au passage les figures féminines positives, comme Lou Salomé ou Meta von Salis. Il fallait sûrement la fougue d'un Guy Boley, déboulant avec sa prose bouillonnante dans le tumulte d'un maelstrom de mots, d'un torrent de culture, au gré d'une écriture féconde, luxuriante, en plus d'être virtuose. Il sera difficile de ne pas y voir se refléter l'image du mentor et son « océan de mots », dont le cerveau finira par exploser de phrases. Ici aussi il y aura cavalcade de phrases, pour former la trame d'une exofiction doublement biographique, dense et passionnante, emportée par une relation frère-soeur tumultueuse et tragique

On le rencontrera en ce début de roman dans un jour de bascule, se penchant en ce 3 juillet 1889 dans une ruelle de Turin à l'oreille d'un canasson maltraité pour lui susurrer des mots doux, juste avant de devenir fou.

Finalement il ne parlera pas tant que ça, ce sont surtout ses correspondances ou ses écrits qui parleront pour lui, ou les autres qui l'évoqueront. À commencer par son logeur, son ami de toujours dépêché sur les lieux de l'accident, puis ses médecins aux rapports intercalés dans la narration. Il parlera peu à travers sa moustache, « une forêt de poils entremêlés de nuit qui lui masque les lèvres, lieu de la parole». Mais on l'entendra quand même, hurler une fois depuis la chambre de son asile à travers les compte-rendus médicaux – « Qu'on me donne un van Houten ou je commets un chocolat !», ou bien avec cette simple phrase écrite, aux déflagrations terribles pour sa bigote de mère : « Dieu est mort ».

Mais ça n'est pas uniquement de lui dont il s'agira ici, même si sa biographie nécessaire sera détaillée. Sa soeur Elizabeth, ou Lizbeth, Lischen, qu'il surnommera le Lama dans une saillie encore affectueuse. Elle aussi a sûrement vécu un jour de bascule, quand elle a accolé Förster à son nom de famille. Elle aussi parlera de son frère, entretiendra des correspondances avec lui quand il quittera le foyer. Mais elle finira surtout par lui ravir la vedette et détrousser son esprit dans ce roman où la fin lui sera consacrée, la vie de Fritz réduite à une léthargie légumineuse. Bien après leur enfance commune et leur entente idyllique de jeunes adultes, unis pas tout à fait comme frère et soeur. Elle aura été soumise et dévouée à ce frère ainé promis aux plus hautes sphères intellectuelles, adoubé et promu par ses professeurs admiratifs. Elle l'aura suivi partout où il aura été, aura soulagé ses migraines ophtalmiques en l'épaulant dans ses écrits incessants. Avant la bascule, et la rencontre de son futur mari dans un contexte antisémite naissant.

Le plus surprenant dans ce roman foisonnant, c'est peut-être son année de parution. L'exofiction sous l'angle du portrait féminin est dans les standards, mais que dire quand elle révèle comme ici une femme pas vraiment à son avantage, une soeur dévouée finissant « dinde antisémite », despote, mégalo, en plus d'être l'idiote ne comprenant pas les écrits de son frère. Que dire des autres femmes de l'entourage familial de Nietzche, « un cheptel de bigotes rancies ». On pourra toujours penser qu'il est courageux de nager à contre-courant dans les mouvances du mainstream, avec sa légion de figures féminines héroïques. On pourra estimer qu'il faut du souffle pour remonter le courant, en n'oubliant pas au passage les figures féminines positives, comme Lou Salomé ou Meta von Salis. Il fallait sûrement la fougue d'un Guy Boley, déboulant avec sa prose bouillonnante dans le tumulte d'un maelstrom de mots, d'un torrent de culture, au gré d'une écriture féconde, luxuriante, en plus d'être virtuose. Il sera difficile de ne pas y voir se refléter l'image du mentor et son « océan de mots », dont le cerveau finira par exploser de phrases. Ici aussi il y aura cavalcade de phrases, pour former la trame d'une exofiction doublement biographique, dense et passionnante, emportée par une relation frère-soeur tumultueuse et tragique

En marge de l'immense philosophe qu'est Nietzsche, Guy Boley retrace la vie de sa soeur, Elisabeth Foster qui a compté pour le grand homme, pour le meilleur et pour le pire.

Pour le meilleur tout au long de leur vie familiale, tant la relation qui les unissait était fusionnelle, malgré le fossé qui les séparait sur le plan intellectuel. Pour le pire, quand la femme aigrie tenta de monnayer le moindre mot produit par son frère.

Cet itinéraire permet d'aller à la rencontre des étapes qui marquent la carrière de Nietzsche, dont on découvre la faiblesse physique qui s'oppose aux capacités hors normes de conception et d‘écriture. On parcourt aussi l'histoire troublée de ce début du vingtième siècle et les alliances douteuses, plus ou moins fomentées par Elisabeth, dont l'intelligence est plus économique que conceptuelle.

Hormis le travail très intéressant que constitue cette biographie, originale par le point de vue adopté, le style est surprenant. Gothique flamboyante, riche, et lumineuse, cette écriture, que certains ont pu qualifier de grandiloquente, m'a totalement séduite. Elle ajoute une dimension poétique à cette biographie passionnante. Je découvre cet auteur avec une admiration immense pour son talent de conteur.

480 pages Grasset 23 août 2023

#Amasoeuretunique #NetGalleyFrance

Lien : https://kittylamouette.blogs..

Pour le meilleur tout au long de leur vie familiale, tant la relation qui les unissait était fusionnelle, malgré le fossé qui les séparait sur le plan intellectuel. Pour le pire, quand la femme aigrie tenta de monnayer le moindre mot produit par son frère.

Cet itinéraire permet d'aller à la rencontre des étapes qui marquent la carrière de Nietzsche, dont on découvre la faiblesse physique qui s'oppose aux capacités hors normes de conception et d‘écriture. On parcourt aussi l'histoire troublée de ce début du vingtième siècle et les alliances douteuses, plus ou moins fomentées par Elisabeth, dont l'intelligence est plus économique que conceptuelle.

Hormis le travail très intéressant que constitue cette biographie, originale par le point de vue adopté, le style est surprenant. Gothique flamboyante, riche, et lumineuse, cette écriture, que certains ont pu qualifier de grandiloquente, m'a totalement séduite. Elle ajoute une dimension poétique à cette biographie passionnante. Je découvre cet auteur avec une admiration immense pour son talent de conteur.

480 pages Grasset 23 août 2023

#Amasoeuretunique #NetGalleyFrance

Lien : https://kittylamouette.blogs..

On revisite le parcours de vie de Nietzsche, de l'enfance au sein d'une famille bigote, (au moins quatorze pasteurs dans les ancêtres côté paternel et maternel), les drames, le décès d'un petit frère, la mort du père, les études au lycée de Psorta, puis un poste à l'université de Bâle en philologie en 1869. Elisabeth est une soeur dévouée entièrement à son illustre frère. Comment a-t-elle pu devenir une telle harpie ?

Ensuite, le parcours devient plus erratique, Nietzsche alias Fritz, de son vrai prénom Friedrich-Wilhelm (Frédéric-Guillaume en hommage à l'empereur) finit par voyager en Europe. Mais les douleurs s'intensifient : migraines ophtalmiques, migraines accompagnées, (vomissements, couché dans le noir…) jusqu'au jour où il voit de sa fenêtre en Italie un cheval se faire battre car il refuse d'avancer et il se jette au cou du cheval, l'embrasse. Et cela se termine par rapatriement et hospitalisation en clinique psychiatrique.

Lisbeth alias le lama, est toujours dévouée, mais son destin a croisé le couple Wagner, antisémites notoires qui se croient de race supérieure faisant le lit du futur Reich qui devait durer mille ans et se laisse convaincre aisément. Elle devient plus ou moins leur gouvernante. Nietzsche est lui-même séduit par Wagner, le musicien, car pour les idées on verra plus tard.

Guy Boley consacre un chapitre très intéressant à ce qu'il appelle « le cas Wagner » que Nietzsche fréquente jusqu'en 1872, Wagner, alors en exil en Suisse, est fasciné par les textes du philosophe sur Homère et les Grecs, ils apprécient tous les deux la mythologie et Schopenhauer et une véritable amitié est née :

Ils sont liés par les Grecs, par la mythologie et par Schopenhauer. L'un dit-il une phrase, l'autre aussitôt la complète. C'est l'harmonie parfaite, Montaigne-La Boétie au lac des quatre Cantons. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, on connaît la chanson.

Mais Nietzsche ouvre les yeux lorsqu'il se rend à Bayreuth et voyant Wagner faire la roue devant les notables de la ville, il finit par renoncer à assister à la première du Ring et c'est le début de l'errance :

Ainsi commence sa nouvelle vie d'errant, de fugitif errant, de moine sans église et d'ermite sans grotte. Une vie dans laquelle il pourra, pas à pas, mont après mont, lac après lac, seul et toujours souffrant mais enfin rayonnant, lumineux, devenir l'inventeur et le souverain de lui-même.

Pendant ce temps, Lisbeth Elle croise le chemin de chemin de Bernhard Förster, antisémite encore plus extrême que le couple Wagner et elle va épouser ses croyances aveuglément et le suivre en Amérique du sud pour créer au Paraguay une colonie aryenne Nueva Germania … et je ne divulgâcherai pas plus…

Comment Lisbeth a-t-elle délaissé son rôle d'âme soeur dévouée pour devenir une harpie ? au nom de ses croyances tout simplement : elle va prendre en mains la vie et les écrits de Fritz, les expurger de tout ce qui ne lui plaît pas alors qu'elle est totalement inculte. Nietzsche est devenu l'ombre de lui-même, ne sort plus de son mutisme depuis qu'il a quitté la clinique.

Elle n'hésite pas à harceler les amis de son frère pour mettre le grappin sur le moindre texte, la moindre correspondance transforme la maison en musée et exhibe le philosophe qu'elle a affublé d'une robe de moine, moyennant finance.

Nietzsche est mort très jeune alors qu'elle ira vaillamment jusqu'à quatre-vingt ans, la méchanceté conserve et devinez qui elle rencontrera ?

On imagine sans peine les réactions de sa mère et de sa soeur, bigotes, lorsqu'il proclame « Dieu est mort » ou lorsqu'il se dit disciple de Dionysos ! j'aurais bien aimé être une souris pour assister à la scène…

J'ai choisi ce roman historique car j'apprécie Nietzsche (entre souffrants, des liens se créent) et je connaissais un peu sa vie, la manière dont il sombre dans la folie mais je ne savais rien d'Elisabeth Förster, qui est un cas clinique de psychiatrie passionnant : mégalomane, manipulatrice, perverse bref tellement odieuse qu'on se délecte à la détester. Avec une telle famille, il n'avait aucune chance mais il nous a laissé un bel héritage.

L'auteur nous fait partager le dossier médical de Nietzsche tenu par le Dr Theodor Ziehen ainsi que les propositions thérapeutiques… et c'est assez impressionnant!

Je connaissais la passion de Nietzsche pour la Grèce et ses auteurs, et j'ai découvert qu'il était fasciné par Théognis de Mégare, écrivain solitaire et banni dont j'ignorais l'existence, alors cette lecture a éveillé ma curiosité et m'a donné envie de ressortir « le gai savoir » lu il y a fort longtemps et « ainsi parlait Zarathoustra » et plus si affinité car je ne suis pas très à l'aise dans la philosophie.

J'ai adoré ce livre, j'ai pris mon temps pour le déguster et j'ai eu du mal à le refermer, des citations partout, des marque-pages, pour pouvoir revenir plus facilement à certaines périodes de la vie de Nietzsche.

Ce livre est passionnant, rythmé, agrémenté de textes de Nietzsche, de détails historiques, sur fond d'antisémitisme qui ne cessera de monter en puissance pour atteindre un point culminant (du moins on aurait aimé l'espérer) avec le nazisme.

Un grand merci à NetGalley et aux éditions Grasset qui m'ont permis de découvrir ce roman et la plume de son auteur dont j'ai très envie de découvrir les précédents livres.

#Amasoeuretunique #NetGalleyFrance !

Lien : https://leslivresdeve.wordpr..

Ensuite, le parcours devient plus erratique, Nietzsche alias Fritz, de son vrai prénom Friedrich-Wilhelm (Frédéric-Guillaume en hommage à l'empereur) finit par voyager en Europe. Mais les douleurs s'intensifient : migraines ophtalmiques, migraines accompagnées, (vomissements, couché dans le noir…) jusqu'au jour où il voit de sa fenêtre en Italie un cheval se faire battre car il refuse d'avancer et il se jette au cou du cheval, l'embrasse. Et cela se termine par rapatriement et hospitalisation en clinique psychiatrique.

Lisbeth alias le lama, est toujours dévouée, mais son destin a croisé le couple Wagner, antisémites notoires qui se croient de race supérieure faisant le lit du futur Reich qui devait durer mille ans et se laisse convaincre aisément. Elle devient plus ou moins leur gouvernante. Nietzsche est lui-même séduit par Wagner, le musicien, car pour les idées on verra plus tard.

Guy Boley consacre un chapitre très intéressant à ce qu'il appelle « le cas Wagner » que Nietzsche fréquente jusqu'en 1872, Wagner, alors en exil en Suisse, est fasciné par les textes du philosophe sur Homère et les Grecs, ils apprécient tous les deux la mythologie et Schopenhauer et une véritable amitié est née :

Ils sont liés par les Grecs, par la mythologie et par Schopenhauer. L'un dit-il une phrase, l'autre aussitôt la complète. C'est l'harmonie parfaite, Montaigne-La Boétie au lac des quatre Cantons. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, on connaît la chanson.

Mais Nietzsche ouvre les yeux lorsqu'il se rend à Bayreuth et voyant Wagner faire la roue devant les notables de la ville, il finit par renoncer à assister à la première du Ring et c'est le début de l'errance :

Ainsi commence sa nouvelle vie d'errant, de fugitif errant, de moine sans église et d'ermite sans grotte. Une vie dans laquelle il pourra, pas à pas, mont après mont, lac après lac, seul et toujours souffrant mais enfin rayonnant, lumineux, devenir l'inventeur et le souverain de lui-même.

Pendant ce temps, Lisbeth Elle croise le chemin de chemin de Bernhard Förster, antisémite encore plus extrême que le couple Wagner et elle va épouser ses croyances aveuglément et le suivre en Amérique du sud pour créer au Paraguay une colonie aryenne Nueva Germania … et je ne divulgâcherai pas plus…

Comment Lisbeth a-t-elle délaissé son rôle d'âme soeur dévouée pour devenir une harpie ? au nom de ses croyances tout simplement : elle va prendre en mains la vie et les écrits de Fritz, les expurger de tout ce qui ne lui plaît pas alors qu'elle est totalement inculte. Nietzsche est devenu l'ombre de lui-même, ne sort plus de son mutisme depuis qu'il a quitté la clinique.

Elle n'hésite pas à harceler les amis de son frère pour mettre le grappin sur le moindre texte, la moindre correspondance transforme la maison en musée et exhibe le philosophe qu'elle a affublé d'une robe de moine, moyennant finance.

Nietzsche est mort très jeune alors qu'elle ira vaillamment jusqu'à quatre-vingt ans, la méchanceté conserve et devinez qui elle rencontrera ?

On imagine sans peine les réactions de sa mère et de sa soeur, bigotes, lorsqu'il proclame « Dieu est mort » ou lorsqu'il se dit disciple de Dionysos ! j'aurais bien aimé être une souris pour assister à la scène…

J'ai choisi ce roman historique car j'apprécie Nietzsche (entre souffrants, des liens se créent) et je connaissais un peu sa vie, la manière dont il sombre dans la folie mais je ne savais rien d'Elisabeth Förster, qui est un cas clinique de psychiatrie passionnant : mégalomane, manipulatrice, perverse bref tellement odieuse qu'on se délecte à la détester. Avec une telle famille, il n'avait aucune chance mais il nous a laissé un bel héritage.

L'auteur nous fait partager le dossier médical de Nietzsche tenu par le Dr Theodor Ziehen ainsi que les propositions thérapeutiques… et c'est assez impressionnant!

Je connaissais la passion de Nietzsche pour la Grèce et ses auteurs, et j'ai découvert qu'il était fasciné par Théognis de Mégare, écrivain solitaire et banni dont j'ignorais l'existence, alors cette lecture a éveillé ma curiosité et m'a donné envie de ressortir « le gai savoir » lu il y a fort longtemps et « ainsi parlait Zarathoustra » et plus si affinité car je ne suis pas très à l'aise dans la philosophie.

J'ai adoré ce livre, j'ai pris mon temps pour le déguster et j'ai eu du mal à le refermer, des citations partout, des marque-pages, pour pouvoir revenir plus facilement à certaines périodes de la vie de Nietzsche.

Ce livre est passionnant, rythmé, agrémenté de textes de Nietzsche, de détails historiques, sur fond d'antisémitisme qui ne cessera de monter en puissance pour atteindre un point culminant (du moins on aurait aimé l'espérer) avec le nazisme.

Un grand merci à NetGalley et aux éditions Grasset qui m'ont permis de découvrir ce roman et la plume de son auteur dont j'ai très envie de découvrir les précédents livres.

#Amasoeuretunique #NetGalleyFrance !

Lien : https://leslivresdeve.wordpr..

Rentrée littéraire 2023.

Comme bien souvent, j'ai choisi ce livre sans avoir pris connaissance de la quatrième de couverture, et pour une fois cela m'a réussi car je ne serais certainement pas allée vers cette histoire si j'avais su qu'il y était question de Nietzche et de sa soeur Elizabeth.

Après quelques réticences je me suis immergée dans ces destins.

Nous découvrons Nietzche alors qu'il perd la raison en assistant au supplice d'un cheval rudoyé par son propriétaire. Il s'écroule après avoir parlé à l'animal. Ramené à Bâle par un ami, il ne tarde pas à se prendre pour Dieu, ce qui entrainera son internement dans une unité psychiatrique.

Par un retour arrière, Guy Boley décrit une scène capitale qui m'a impressionnée par l'émotion qui s'en dégage : A 6 ans, Nietzche donne la main à sa jeune soeur Elizabeth devant le cercueil de leur petit frère Joseph mort à l'âge de 22 mois. Il est alors le seul homme de la famille. le père étant décédé, il va vivre avec sa mère, ses tantes et grands-mères et Elizabeth à qui il voue une immense tendresse.

Au fil des années, Elizabeth acquiert une place prépondérante dans la vie de son frère, à la fois infirmière, compagne, secrétaire, persuadée qu'un jour l'intelligence supérieure de Nietzche éclairera le monde, elle l'assiste à chaque instant.

Lorsque la folie s'installe inexorablement, elle n'hésitera pas à transformer ses écrits :

« Elle gratte certains mots de la pointe d'un couteau, elle efface à la gomme, à la râpe, à la toile émeri ou au chiffon humide, puis elle les couvre de taches qui donnent l'illusion que Fredrich dut avoir, un soir de maladresse, un geste malencontreux envers son encrier. Il se peut qu'elle ajoute également quelque chose de son cru, mais le plus fréquemment elle élague, taille et tranche. »

Ce roman est passionnant. Guy Boley montre la transformation d'une soeur dévouée en une mégère autoritaire, possessive et vénale.

J'ai aimé redécouvrir le style de l'auteur et je remercie les Editions Grasset et NetGalley pour leur confiance.

#Amasoeuretunique #NetGalleyFrance

Comme bien souvent, j'ai choisi ce livre sans avoir pris connaissance de la quatrième de couverture, et pour une fois cela m'a réussi car je ne serais certainement pas allée vers cette histoire si j'avais su qu'il y était question de Nietzche et de sa soeur Elizabeth.

Après quelques réticences je me suis immergée dans ces destins.

Nous découvrons Nietzche alors qu'il perd la raison en assistant au supplice d'un cheval rudoyé par son propriétaire. Il s'écroule après avoir parlé à l'animal. Ramené à Bâle par un ami, il ne tarde pas à se prendre pour Dieu, ce qui entrainera son internement dans une unité psychiatrique.

Par un retour arrière, Guy Boley décrit une scène capitale qui m'a impressionnée par l'émotion qui s'en dégage : A 6 ans, Nietzche donne la main à sa jeune soeur Elizabeth devant le cercueil de leur petit frère Joseph mort à l'âge de 22 mois. Il est alors le seul homme de la famille. le père étant décédé, il va vivre avec sa mère, ses tantes et grands-mères et Elizabeth à qui il voue une immense tendresse.

Au fil des années, Elizabeth acquiert une place prépondérante dans la vie de son frère, à la fois infirmière, compagne, secrétaire, persuadée qu'un jour l'intelligence supérieure de Nietzche éclairera le monde, elle l'assiste à chaque instant.

Lorsque la folie s'installe inexorablement, elle n'hésitera pas à transformer ses écrits :

« Elle gratte certains mots de la pointe d'un couteau, elle efface à la gomme, à la râpe, à la toile émeri ou au chiffon humide, puis elle les couvre de taches qui donnent l'illusion que Fredrich dut avoir, un soir de maladresse, un geste malencontreux envers son encrier. Il se peut qu'elle ajoute également quelque chose de son cru, mais le plus fréquemment elle élague, taille et tranche. »

Ce roman est passionnant. Guy Boley montre la transformation d'une soeur dévouée en une mégère autoritaire, possessive et vénale.

J'ai aimé redécouvrir le style de l'auteur et je remercie les Editions Grasset et NetGalley pour leur confiance.

#Amasoeuretunique #NetGalleyFrance

critiques presse (4)

Un roman flamboyant sur la sœur perverse de Nietzsche Dans "À ma sœur et unique", Guy Boley analyse le lien entre le philosophe et sa sœur, machiavélique manipulatrice.

Lire la critique sur le site : LaLibreBelgique

Jamais on avait raconté si bien ce que le philosophe dut supporter de la part de sa sœur Elisabeth.

Lire la critique sur le site : Bibliobs

Un superbe portrait de Nietzsche, au miroir de celui de sa sœur Lisbeth, perverse et manipulatrice.

Lire la critique sur le site : LeFigaro

Guy Boley publie un livre remarquable sur les relations entre Nietzsche et sa sœur perverse et narcissique. [...] L’ouvrage brille et brûle par son sujet.

Lire la critique sur le site : Bibliobs

Citations et extraits (66)

Voir plus

Ajouter une citation

Ce que Fritz ne peut décemment avouer, c'est qu'à Leipzig, et sans oser le dire à Ritschl qui fut pour lui l'équivalent d'un père, il avait déjà senti, confusément, en un premier temps, puis très vite, et avec certitude, que c'en était fini de l'amour qu'il portait à la philologie. Cela ne l'amusait plus de touiller des vieilleries dans les cartons du temps.Il ne trouvait sa joie que là où le destin ne l'avait pas placée : dans la poésie, la musique, les philosophes actuels qu'il découvrait avec passion.Sans omettre une constante : la solitude.Il rêvait déjà de grottes, de cavernes, de grands arts solitaires réant au fond des bois comme les cerfs de Diane, d'une vie monacale dans laquelle il serait tout à la fois Montaigne, Leopardi, La Rochefoucauld, Bach, Goethe et Schumann.

( p.175)

( p.175)

Depuis qu'elle a six ans, il la surnomme " Lama", ainsi qu'il est écrit dans le dictionnaire: " Le Lama est un animal étrange : il transporte volontiers les charges les plus lourdes, mais si on veut le forcer ou le maltraiter, il refuse de manger et se couche dans la poussière pour mourir. "

Ce surnom lui plaît : porteuse de charges, animal dévoué, prêt à mourir pour lui; elle se reconnaît dans ce portrait.(...)

Ce que Lisbeth omet toutefois de signaler, c'est que le lama en colère, la chose est bien connue, se met à cracher sur qui l'a contrarié. Ainsi agissait-elle quand elle était enfant, crachant sur son Fritz de frère et sur tous ceux qui osaient lui contester sa place de souveraine en son petit royaume (...)

C'est donc pour ses crachats, ses colères, ses caprices, que Fritz l'aura surnommée ainsi, et non, contrairement à ce qu'elle affirme, pour sa sainte dévotion.

Il faudra des années pour enlever au Lama l'auréole factice de la porteuse de charges qui se laisse mourir pour complaire à son frère ; quant aux autres mensonges, il faudra plus d'un siècle pour en venir à bout.

( p.148)

Ce surnom lui plaît : porteuse de charges, animal dévoué, prêt à mourir pour lui; elle se reconnaît dans ce portrait.(...)

Ce que Lisbeth omet toutefois de signaler, c'est que le lama en colère, la chose est bien connue, se met à cracher sur qui l'a contrarié. Ainsi agissait-elle quand elle était enfant, crachant sur son Fritz de frère et sur tous ceux qui osaient lui contester sa place de souveraine en son petit royaume (...)

C'est donc pour ses crachats, ses colères, ses caprices, que Fritz l'aura surnommée ainsi, et non, contrairement à ce qu'elle affirme, pour sa sainte dévotion.

Il faudra des années pour enlever au Lama l'auréole factice de la porteuse de charges qui se laisse mourir pour complaire à son frère ; quant aux autres mensonges, il faudra plus d'un siècle pour en venir à bout.

( p.148)

(...) et toute sa vie.. sa vie d'errant, de fugitif errant, sera ainsi ballottée au gré des hasards atmosphériques, des caprices des saisons, des moyens financiers, des humeurs, des douleurs, des degrés de sécheresse ou d'humidité , des lubies passagères, des amours avortées, des amitiés déçues, des oppressions, des dépressions, des nerfs à soigner, des yeux à guérir, des crises d'euphorie ou de neurasthénie, l'important, le vital, au bout du compte, étant, en quelque lieu qu'il soit, que s'y trouvent des pavés pour y poser les pieds, des chemins pour y marcher des lieues, des routes pour fatiguer son corps et endormir ses plaies afin de libérer sa tête et parvenir à enfanter aphorismes, chants, poèmes, dans lesquels, les jours de grâce et d'illumination, ressusciteront des dieux païens, grecs, hindous, inexistants, antéchristiques, métaphoriques ou perses, qui referont le monde à l'image de la vraie vie, et non de sa caricature, ou pire, de sa soumission à la morale des hommes (...)

(p.14)

(p.14)

Le voici donc, le grand cheptel des femmes dans lequel le petit Nietzsche a grandi à Naumburg après avoir dû, à regret, abandonner son village natal : une harpaille de bigotes, une manade d’à moitié folles, d’incultes modérées ; de vieilles filles étriquées, de Bovary saxonnes n’ayant jamais connu les doux dérèglements de l’extase et portant, en leurs chairs, cette absence de lumière.

Ces vies pieuses et aseptisées n’ont pas vraiment choisi la vie communautaire : uniquement liées par la mort de Carl Ludwig, elles sont contraintes, financièrement, matériellement, affectivement, religieusement et contractuellement, de devoir vivre ensemble, de se lier, s’aider, se supporter, se mélanger, chacune guettant, sinon la mort de l’autre (synonyme d’héritage et de liberté), du moins son potentiel déclin, et passent ainsi leurs vies à piailler, à prier, à picorer de l’Éternel comme une poule sur un mur le ferait du pain dur.

Mais elles s’efforcent aussi de s’aimer pour complaire au Seigneur, c’est-à-dire de s’aimer en feignant de s’aimer tout en s’aimant quand même, se sacrifiant l’une à l’autre et le clamant bien fort, unies dans la ferveur de leur naufrage comme dans celle de Dieu. On a coutume, sur terre, de nommer ces armées ennemies remplies d’âmes amies, une famille. À la différence, toutefois, que celle-ci est obsédée par une seule idée qui leur sert de moteur, de colle à bois et d’harmonie : que Friedrich Wilhelm Nietzsche, seul mâle encore vivant de la couvée, fils du pieux défunt mais leur enfant à elles toutes, Fritz leur génie, leur sauveur, leur lettré, leur espérance et leur seule charité, devienne, comme son père, ses grands-pères, ses oncles et leur flopée d’ancêtres : PASTEUR.

Ces vies pieuses et aseptisées n’ont pas vraiment choisi la vie communautaire : uniquement liées par la mort de Carl Ludwig, elles sont contraintes, financièrement, matériellement, affectivement, religieusement et contractuellement, de devoir vivre ensemble, de se lier, s’aider, se supporter, se mélanger, chacune guettant, sinon la mort de l’autre (synonyme d’héritage et de liberté), du moins son potentiel déclin, et passent ainsi leurs vies à piailler, à prier, à picorer de l’Éternel comme une poule sur un mur le ferait du pain dur.

Mais elles s’efforcent aussi de s’aimer pour complaire au Seigneur, c’est-à-dire de s’aimer en feignant de s’aimer tout en s’aimant quand même, se sacrifiant l’une à l’autre et le clamant bien fort, unies dans la ferveur de leur naufrage comme dans celle de Dieu. On a coutume, sur terre, de nommer ces armées ennemies remplies d’âmes amies, une famille. À la différence, toutefois, que celle-ci est obsédée par une seule idée qui leur sert de moteur, de colle à bois et d’harmonie : que Friedrich Wilhelm Nietzsche, seul mâle encore vivant de la couvée, fils du pieux défunt mais leur enfant à elles toutes, Fritz leur génie, leur sauveur, leur lettré, leur espérance et leur seule charité, devienne, comme son père, ses grands-pères, ses oncles et leur flopée d’ancêtres : PASTEUR.

Franz Overbeck craint qu'on arrête, qu'on embarque et enferme son ami aux yeux d'enfant perdu au fin fond d'un cloaque, asile ou dispensaire, car pour les autorités qui règnent à Turin, il n'est que cela, Niezstche : un pouilleux, un va nu- pieds, un vagabond, un original écrivant des textes dont personne ne veut et que personne ne lit.Et qui plus est: un étranger. Né en Prusse, pensionné par la Suisse, vivant ici ou là, se prétendant Polonais d'origine, vomissant les Allemands, mettant Bizet aux nues et Wagner aux enfers, semant sûrement sa graine anarchiste et païenne partout là où il passe, lui qui n'est de nulle part.

Ils n'ont pas tort de le juger ainsi car c'est bien ce qu'il est : un apatride. Tant des terres que des lettres.Un fugitif errant.Un homme qui n'eut jamais de femme, ni oriflamme, ni doctrine, ni disciples, ni chapelle, ni domicile fixe. Pas vraiment de profession ou si peu.(...) Un homme qui jamais rien ne posséda et depuis quelques jours, hélas même plus la raison.

( p.32)

Ils n'ont pas tort de le juger ainsi car c'est bien ce qu'il est : un apatride. Tant des terres que des lettres.Un fugitif errant.Un homme qui n'eut jamais de femme, ni oriflamme, ni doctrine, ni disciples, ni chapelle, ni domicile fixe. Pas vraiment de profession ou si peu.(...) Un homme qui jamais rien ne posséda et depuis quelques jours, hélas même plus la raison.

( p.32)

Videos de Guy Boley (13)

Voir plusAjouter une vidéo

Le roman de Guy Boley « A ma soeur et unique » publié chez Grasset nous raconte l'histoire d'un homme, Nietzsche, qui tente de transcender sa condition pour se consacrer à la réflexion, et nous plonge dans l'enfance et la vie d'adulte de ce héros de la pensée qui trouve malgré lui sa survie dans la folie car comme nous le dit Guy Boley dans ce podcast, quand on se cogne aux limites de l'entendement, c'est le néant qui revient parfois comme un boomerang.

Il s'agit aussi d'une histoire d'amour fraternelle qui finit mal, de blessures qui alourdissent le poids de l'existence, et de la littérature, de la philosophie, de la poésie, brandies comme les étendards du Salut.

Le roman de Guy Boley « A ma soeur et unique » publié chez Grasset a reçu le Prix des 2 Magots cette année, c'est le 5e livre de Guy Boley après « Fils du feu » publié chez Grasset en 2016, récompensé entre autres par le prix Françoise Sagan, le Grand Prix SGDL du premier roman. Il a écrit « Quand Dieu boxait en amateur » en 2018, paru chez le même éditeur et « Funambule majuscule : Lettre à Pierre Michon » suivie de « Réponse de Pierre Michon aux éditions Grasset en 2021 !

Suivez le CNL sur son site et les réseaux sociaux :

Site officiel : www.centrenationaldulivre.fr Facebook : Centre national du livre Twitter : @LeCNL Instagram : le_cnl Linkedin : Centre national du livre

Il s'agit aussi d'une histoire d'amour fraternelle qui finit mal, de blessures qui alourdissent le poids de l'existence, et de la littérature, de la philosophie, de la poésie, brandies comme les étendards du Salut.

Le roman de Guy Boley « A ma soeur et unique » publié chez Grasset a reçu le Prix des 2 Magots cette année, c'est le 5e livre de Guy Boley après « Fils du feu » publié chez Grasset en 2016, récompensé entre autres par le prix Françoise Sagan, le Grand Prix SGDL du premier roman. Il a écrit « Quand Dieu boxait en amateur » en 2018, paru chez le même éditeur et « Funambule majuscule : Lettre à Pierre Michon » suivie de « Réponse de Pierre Michon aux éditions Grasset en 2021 !

Suivez le CNL sur son site et les réseaux sociaux :

Site officiel : www.centrenationaldulivre.fr Facebook : Centre national du livre Twitter : @LeCNL Instagram : le_cnl Linkedin : Centre national du livre

+ Lire la suite

autres livres classés : rentrée littéraire 2023Voir plus

Les plus populaires : Littérature française

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Guy Boley (3)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Les écrivains et le suicide

En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.

Virginia Woolf

Marguerite Duras

Sylvia Plath

Victoria Ocampo

8 questions

1718 lecteurs ont répondu

Thèmes :

suicide

, biographie

, littératureCréer un quiz sur ce livre1718 lecteurs ont répondu