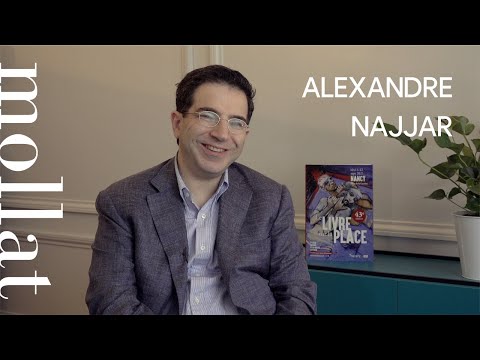

A l'occasion du "Livre sur la Place" 2021 à Nancy, Alexandre Najjar vous présente son ouvrage "Le syndrome de Beyrouth" aux éditions Plon. Rentrée littéraire automne 2021.

Retrouvez le livre : https://www.mollat.com/livres/2542178/alexandre-najjar-le-syndrome-de-beyrouth

Note de musique : © mollat

Sous-titres générés automatiquement en français par YouTube.

Visitez le site : http://www.mollat.com/

Suivez la librairie mollat sur les réseaux sociaux :

Instagram : https://instagram.com/librairie_mollat/

Facebook : https://www.facebook.com/Librairie.mollat?ref=ts

Twitter : https://twitter.com/LibrairieMollat

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/votre-libraire-mollat/

Soundcloud: https://soundcloud.com/librairie-mollat

Pinterest : https://www.pinterest.com/librairiemollat/

Vimeo : https://vimeo.com/mollat

Alexandre Najjar/5

24 notes

Résumé :

« Je n’ai pas fui, je me suis sauvée ».

Confinée dans un hôtel à Saint-Malo, Amira Mitri, ancienne combattante devenue reporter au quotidien libanais An-Nahar, rescapée de l’explosion du port de Beyrouth, rassemble ses souvenirs, depuis son retour au Liban en l’an 2000, à l’orée d’un nouveau siècle, jusqu’'à la tragédie du 4 août 2020.

Durant cet intervalle de vingt ans, les péripéties se sont succédé : bien des événements ont secoué le pays du c... >Voir plus

Confinée dans un hôtel à Saint-Malo, Amira Mitri, ancienne combattante devenue reporter au quotidien libanais An-Nahar, rescapée de l’explosion du port de Beyrouth, rassemble ses souvenirs, depuis son retour au Liban en l’an 2000, à l’orée d’un nouveau siècle, jusqu’'à la tragédie du 4 août 2020.

Durant cet intervalle de vingt ans, les péripéties se sont succédé : bien des événements ont secoué le pays du c... >Voir plus

étiquettes

Ajouter des étiquettes

Que lire après Le syndrome de BeyrouthVoir plus

Critiques, Analyses et Avis (11)

Voir plus

Ajouter une critique

C'est un roman. Mais c'est aussi un retour sur l'histoire du Liban. L'intérêt ? La période visée est différente de celle que l'on trouve dans nombre de livres sur le pays du cèdre. Et c'est centré sur un personnage imaginaire.

Ici, on commence par du "classique", un bref retour en arrière simple et peu exhaustif, plantant juste un décor de la guerre civile initiale du Liban, celle des Kataeb chrétiens, des druzes de Joumblatt, des miliciens chiites d'Amal et des fédayins palestiniens venus de l'autre côté de la frontière... La mère de toutes les guerres de là-bas.

C'est la première partie et elle sert à dessiner la mentalité de l'héroïne chrétienne du roman : Amira (princesse en Arabe) mais pas plus, car après ses exploits de combattante, elle est envoyée par son père inquiet étudier la paix et la sérénité en France...

Break de vingt ans et retour de la narratrice aux deux cultures à Beirut. C'est la deuxième partie, couvrant la période 2000-2019. C'est le moment le plus intéressant car le plus moderne et le moins exploré en littérature de ce récit à moitié fictionnel. Avec la lente descente aux enfers. En acmé, deux évènements l'un mondial, la destruction des tours étasuniennes :

« - Ces attentats marquent un tournant, nous dit-elle. « L'Arabe » va devenir une nouvelle accusation, un bouc émissaire…

- On va vous coller toutes sortes d'étiquettes, renchérit Thierry. Vous serez taxés de terroristes, intégristes, de criminels, de tueurs d'innocents…

- C'est vrai, reprit-elle, l'air perplexe. Nous serons désormais coupables jusqu'à preuve du contraire. »

Le deuxième étant l'assassinat de Rafic Hariri comme marqueur local de l'inéluctable naufrage du rêve Libanais.

« Hariri mort, c'était une page qui se tournait dans l'histoire du Liban moderne. On pouvait l'admirer ou le critiquer, mais on ne pouvait méconnaître ni sa volonté de moderniser le pays ni sa capacité à mobiliser la planète en cas de coup dur. »

Pour quiconque connaît ce pays, on retrouve alors tous les traumatismes qui se sont succédés : le scandale des déchets, celui de l'électricité, de l'argent des donateurs qui s'évapore... le filigrane de tout cela : une classe dirigeante totalement corrompue.

Jusqu'à la troisième partie qui couronne l'effondrement : 2020 , Covid et explosion du port. Je passe sur les causes évoquées par l'auteur, elles sont seulement hypothétiques mais ce n'est pas l'important. L'important c'est le résultat. Ce pays n'existe presque plus, n'a plus d'eau courante, plus d'électricité, plus de médicaments, plus d'avenir pour sa jeunesse, une population éduquée en fuite et le reste en train de mourir à petit feu...

Un roman donc, mais qui raconte un morceau de l'histoire d'une culture qui se voulait proche de nous. Avant.

Ici, on commence par du "classique", un bref retour en arrière simple et peu exhaustif, plantant juste un décor de la guerre civile initiale du Liban, celle des Kataeb chrétiens, des druzes de Joumblatt, des miliciens chiites d'Amal et des fédayins palestiniens venus de l'autre côté de la frontière... La mère de toutes les guerres de là-bas.

C'est la première partie et elle sert à dessiner la mentalité de l'héroïne chrétienne du roman : Amira (princesse en Arabe) mais pas plus, car après ses exploits de combattante, elle est envoyée par son père inquiet étudier la paix et la sérénité en France...

Break de vingt ans et retour de la narratrice aux deux cultures à Beirut. C'est la deuxième partie, couvrant la période 2000-2019. C'est le moment le plus intéressant car le plus moderne et le moins exploré en littérature de ce récit à moitié fictionnel. Avec la lente descente aux enfers. En acmé, deux évènements l'un mondial, la destruction des tours étasuniennes :

« - Ces attentats marquent un tournant, nous dit-elle. « L'Arabe » va devenir une nouvelle accusation, un bouc émissaire…

- On va vous coller toutes sortes d'étiquettes, renchérit Thierry. Vous serez taxés de terroristes, intégristes, de criminels, de tueurs d'innocents…

- C'est vrai, reprit-elle, l'air perplexe. Nous serons désormais coupables jusqu'à preuve du contraire. »

Le deuxième étant l'assassinat de Rafic Hariri comme marqueur local de l'inéluctable naufrage du rêve Libanais.

« Hariri mort, c'était une page qui se tournait dans l'histoire du Liban moderne. On pouvait l'admirer ou le critiquer, mais on ne pouvait méconnaître ni sa volonté de moderniser le pays ni sa capacité à mobiliser la planète en cas de coup dur. »

Pour quiconque connaît ce pays, on retrouve alors tous les traumatismes qui se sont succédés : le scandale des déchets, celui de l'électricité, de l'argent des donateurs qui s'évapore... le filigrane de tout cela : une classe dirigeante totalement corrompue.

Jusqu'à la troisième partie qui couronne l'effondrement : 2020 , Covid et explosion du port. Je passe sur les causes évoquées par l'auteur, elles sont seulement hypothétiques mais ce n'est pas l'important. L'important c'est le résultat. Ce pays n'existe presque plus, n'a plus d'eau courante, plus d'électricité, plus de médicaments, plus d'avenir pour sa jeunesse, une population éduquée en fuite et le reste en train de mourir à petit feu...

Un roman donc, mais qui raconte un morceau de l'histoire d'une culture qui se voulait proche de nous. Avant.

Direction le Liban, avec Amira. Son père l'oblige à quitter son pays, mais elle y reviendra des années plus tard. Partie soldat-étudiante, elle y revient journaliste. L'auteur nous raconte l'histoire du Liban des dernières décennies, jusqu'a l'explosion spectaculaire du port de Beyrouth. le Liban, son effondrement social, économique, ses conflits et sa classe politique corrompue et incompétente. Beau voyage, intéressant, plus descriptif que sensible, sur ce peuple résilient ; comme s'il était plus difficile de s'attacher lorsque le combat est permanant. Amira est forte, et c'est rien de le dire tant elle en vit des événements.

Ce roman se présente comme le journal d'Amira, reporter beyrouthine chrétienne, ancienne combattante de la guerre civile, et qui couvre la période de 2000 à 2020.

Tous les faits rapportés sont réels et dramatiques mais Amira et sa vie personnelle sont une fiction, bien que ce qu'elle a vécu l'a sûrement été par d'autres personnes. Il y a beaucoup de faits qui sont arrivés jusqu'à nous mais pour moi la situation du Liban au fil des ans reste assez énigmatique, comme tout ce qui se passe au Moyen-Orient d'ailleurs.

J'ai été captivée tout le long du livre, la fiction ne prenant pas trop de place et L Histoire suffisamment foisonnante pour ne pas avoir besoin d'être inventée ! On sent que l'auteur connait son pays et qu'il l'aime, qu'il connaît aussi très bien les conflits qui déchirent cette région depuis des décennies !

La chronologie depuis 1975 est une partie très intéressante qui synthétise les événements.

Mon bémol, gros bémol même... sont ces mots “J'aurais pu rester à Beyrouth, la reconstruire pour la énième fois, m'abreuver d'illusions et de faux espoirs... J'ai pris la décision de quitter mon pays...” !

Amira s'est réfugiée à Paris où elle a fait ses études et je trouve cette attitude indécente : quid des milliers de personnes libanaises ou réfugiées qui n'ont jamais eu le choix de leur lieu de vie et même de leur vie ! Sans cette fin qui me choque j'aurais mis 5* ! le faux pas !

#LesyndromedeBeyrouth #NetGalleyFrance #rentreelitteraire2021

Challenge ABC 2021/2022

Tous les faits rapportés sont réels et dramatiques mais Amira et sa vie personnelle sont une fiction, bien que ce qu'elle a vécu l'a sûrement été par d'autres personnes. Il y a beaucoup de faits qui sont arrivés jusqu'à nous mais pour moi la situation du Liban au fil des ans reste assez énigmatique, comme tout ce qui se passe au Moyen-Orient d'ailleurs.

J'ai été captivée tout le long du livre, la fiction ne prenant pas trop de place et L Histoire suffisamment foisonnante pour ne pas avoir besoin d'être inventée ! On sent que l'auteur connait son pays et qu'il l'aime, qu'il connaît aussi très bien les conflits qui déchirent cette région depuis des décennies !

La chronologie depuis 1975 est une partie très intéressante qui synthétise les événements.

Mon bémol, gros bémol même... sont ces mots “J'aurais pu rester à Beyrouth, la reconstruire pour la énième fois, m'abreuver d'illusions et de faux espoirs... J'ai pris la décision de quitter mon pays...” !

Amira s'est réfugiée à Paris où elle a fait ses études et je trouve cette attitude indécente : quid des milliers de personnes libanaises ou réfugiées qui n'ont jamais eu le choix de leur lieu de vie et même de leur vie ! Sans cette fin qui me choque j'aurais mis 5* ! le faux pas !

#LesyndromedeBeyrouth #NetGalleyFrance #rentreelitteraire2021

Challenge ABC 2021/2022

Cette année, j'ai décidé d'évoquer ici l'ensemble des romans que j'ai lu. Il y a ceux que j'ai chroniqué à peine refermés. Et ceux dont la chronique traîne, ne sachant pas par où commencer. Avant que l'année se termine, il en reste un, lu cet été et dont je dois parler pour boucler la boucle.

Le syndrome de Beyrouth ne se laisse pas facilement apprivoiser. Il demande une connaissance de la situation du Liban et de son histoire contemporaine. Spoiler alert : ce n'est pas mon cas. Je ne sais pas grand chose de la réalité politique du pays, quand bien même j'ai toujours eu un intérêt pour la littérature libanaise. Alors, je suis allée à tâtons dans ce roman.

Amira fait le récit de ses souvenirs du Liban de l'an 2000 à l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. le Liban, mais aussi ses amours, ses engagements, son regard sans concession sur son pays. C'est dense, fouillis, complexe. J'aurais aimé plus de romanesque. Il y a une succession de faits, de dates, de noms et j'ai parfois cherché le liant. le style est très neutre et je n'ai pas ressenti une grande empathie pour les personnages. Même si je salue le fait que ce soit une femme qui porte le récit, en se tenant éloigné des clichés.

J'ai rarement eu l'occasion de lire un texte qui reprend la situation politique passée et présente d'un pays de cette manière. C'est un roman sourcé dont je sors plus armé intellectuellement sur un sujet que je connaissais peu. Tout est presque trop clinique. C'est bien fait mais j'aurais préféré lire un texte moins précis historiquement et politiquement mais plus sensible.

Le syndrome de Beyrouth ne se laisse pas facilement apprivoiser. Il demande une connaissance de la situation du Liban et de son histoire contemporaine. Spoiler alert : ce n'est pas mon cas. Je ne sais pas grand chose de la réalité politique du pays, quand bien même j'ai toujours eu un intérêt pour la littérature libanaise. Alors, je suis allée à tâtons dans ce roman.

Amira fait le récit de ses souvenirs du Liban de l'an 2000 à l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. le Liban, mais aussi ses amours, ses engagements, son regard sans concession sur son pays. C'est dense, fouillis, complexe. J'aurais aimé plus de romanesque. Il y a une succession de faits, de dates, de noms et j'ai parfois cherché le liant. le style est très neutre et je n'ai pas ressenti une grande empathie pour les personnages. Même si je salue le fait que ce soit une femme qui porte le récit, en se tenant éloigné des clichés.

J'ai rarement eu l'occasion de lire un texte qui reprend la situation politique passée et présente d'un pays de cette manière. C'est un roman sourcé dont je sors plus armé intellectuellement sur un sujet que je connaissais peu. Tout est presque trop clinique. C'est bien fait mais j'aurais préféré lire un texte moins précis historiquement et politiquement mais plus sensible.

"Le syndrome de Beyrouth" revient sur l'histoire du Liban, à travers les yeux d'une femme. Amira Mitri commence son histoire dans les années 1990, jeune fille chrétienne qui veut se battre pour son pays, elle va devenir une combattante puis une reporter au quotidien libanais An-Nahar. Entre fiction et réalité, ce roman décrit la vie quotidienne avec les coupures d'électricité, les attentats, la corruption des politiques jusqu'à l'explosion du port le 4 août 2020. Ce livre est foisonnant et retrace bien l'Histoire de ce pays et ses luttes. Les personnages fictifs et réels se croisent et se côtoient. Certaines descriptions nous emmènent dans ce pays lointain et si proche diplomatiquement. L'héroïne est une femme forte et volontaire qui privilégie la vie de son pays à sa vie amoureuse. le seul bémol est justement la description de ses relations aux hommes que j'ai parfois trouvées superficielles et qui n'apportaient rien au récit, d'après moi. Une belle découverte. #LesyndromedeBeyrouth #NetGalleyFrance

critiques presse (1)

Écrivain et avocat libanais, il a deux amours et deux combats: son pays et la langue française, qu’il met à l’honneur dans son nouveau roman, Le Syndrome de Beyrouth.

Lire la critique sur le site : LeFigaro

Citations et extraits (4)

Ajouter une citation

J’aimais les cours d’arabe, de français et d’histoire-géo, mais je détestais les mathématiques et me demandais à quoi pouvait servir le théorème de l’hypoténuse de Pythagore à une jeune fille qui se destinait à devenir avocate ou journaliste, deux métiers qui avaient en commun l’amour des mots et la recherche de la vérité. Mais la guerre me rattrapa et, dans un premier temps, m’empêcha de réaliser mes ambitions. Car la guerre est l’éteignoir des rêves.

Pour justifier mon absence du domicile familial, j’ai fait croire aux miens que je passais l’été chez une cousine qui a bien voulu jouer le jeu. Mon père n’y a vu que du feu. À quoi bon lui dire la vérité ? Il m’aurait empêchée d’aller plus loin dans mon engagement, oubliant qu’il avait fait de même à mon âge.

Le syndrome de Beyrouth, [c’est] celui de la "résilience" qui nous transforme en boxeurs prêts à encaisser tous les coups, à être tuméfiés et amochés, tant que nous nous relevons chaque fois qu’on mord la poussière. (p. 288).

Pour mon père Sélim, être grec-orthodoxe était un titre de noblesse, dont il était fier. À ses yeux, cette communauté, qui avait subi toutes sortes de persécutions, notamment en Grèce, était composée de « battants » – d’où sa volonté de nous voir combatifs dans la vie et animés par la foi.

Videos de Alexandre Najjar (8)

Voir plusAjouter une vidéo

Les plus populaires : Littérature française

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Alexandre Najjar (22)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Quelle guerre ?

Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell

la guerre hispano américaine

la guerre d'indépendance américaine

la guerre de sécession

la guerre des pâtissiers

12 questions

3179 lecteurs ont répondu

Thèmes :

guerre

, histoire militaire

, histoireCréer un quiz sur ce livre3179 lecteurs ont répondu