Paul Guth/5

22 notes

Résumé :

Agrégé des lettres, professeur pendant dix ans aux lycées de Dijon, de Rouen et à Janson de Sailly, à Paris, Paul Guth a la vocation pédagogique chevillée au corps.

Or, voici quelques mois que des hommes politiques, comme Michel Debré à l’Assemblée nationale, des historiens, comme Alain Decaux dans le Figaro Magazine, des journalistes de tous les horizons, alertent l’opinion sur le génocide intellectuel que, depuis des années, l’école inflige à vos enfants. E... >Voir plus

Or, voici quelques mois que des hommes politiques, comme Michel Debré à l’Assemblée nationale, des historiens, comme Alain Decaux dans le Figaro Magazine, des journalistes de tous les horizons, alertent l’opinion sur le génocide intellectuel que, depuis des années, l’école inflige à vos enfants. E... >Voir plus

étiquettes

Ajouter des étiquettes

Que lire après Lettre ouverte aux futurs illétrésVoir plus

Critiques, Analyses et Avis (2)

Ajouter une critique

Comme je me félicite d'avoir acheté ce vieil ouvrage dans une ressourcerie! Publié en 1980, ce livre est une étude des multitudes de réformes qui ont mis à mal l'enseignement. Monsieur Paul Guth, Agrégé des Lettres et ancien professeur, comme vous avez été visionnaire hélas! Vous faites déjà un triste constat, en cette fin du XX ème siècle, sur l'enseignement dispensé à nos collégiens et lycéens... le Français, l'Histoire de France, le Dessin, les maths, l'abandon du Latin... Et ce que vous titriez à l'époque comme une Lettre ouverte aux "futurs" illettrés est bel est devenu réalité depuis plusieurs décennies et en ce premier quart du XXI ème siècle. Nos proches ancêtres qui n'avaient souvent pour unique diplôme que le Certificat d'Etudes Primaires, possédaient une bien plus grande culture générale, une bonne maîtrise du Français, et une aptitude à résoudre des problèmes de mathématiques... Quel regard désespéré pourraient-ils maintenant porter sur leurs petits ou arrières petits-enfants, souvent inaptes en orthographe, et incultes en Histoire et Géographie... La faute à qui? Ils sont nombreux ceux qui ont voulu marquer leur passage dans le Ministère de l'Education Nationale à grands coups de réformes, tellement nombreux qu'on a oublié leur nom, mais pas les ravages qu'ils ont fait subir à l'apprentissage, provoquant même dégoût chez les jeunes et désaffection pour les études, pour les livres, pour la culture générale. Une hécatombe, démentie naturellement par un pourcentage croissant de réussite au Bac, obtenu comme il se doit avec "Mention". Exit bientôt cet examen... pourquoi le passer, quand on sait que tout le monde peut l'avoir comme couronnement logique des années passées sur une chaise depuis la maternelle jusqu'à la classe de terminale du Lycée? Plus que jamais je pense, nos écoliers, depuis la plus tendre enfance, doivent être soutenus par leurs proches afin d'avoir accès à un enseignement qu'ils ne reçoivent plus en classe, pour en faire des zombies uniquement capables de s'affaler dans un sofa pour regarder une émission de télé-réalité (de préférence) totalement débilitante!

Amère après cette lecture, naturellement, puisque nous sommes arrivés au bout du bout (orthographe, rédaction, expression orale, culture générale...) Triste bilan, avec peut-être un infime espoir de redresser la barre, avec une population résistante armée de livres, désespérée d'avoir donné la vie à des enfants qui n'ont plus qu'une existence végétative, présentant un corps vide de toute substance.

A lire ou relire, pour limiter les dégâts.

Amère après cette lecture, naturellement, puisque nous sommes arrivés au bout du bout (orthographe, rédaction, expression orale, culture générale...) Triste bilan, avec peut-être un infime espoir de redresser la barre, avec une population résistante armée de livres, désespérée d'avoir donné la vie à des enfants qui n'ont plus qu'une existence végétative, présentant un corps vide de toute substance.

A lire ou relire, pour limiter les dégâts.

Jacques. Voilà le nom du garçon auquel Paul Guth s'adresse dans cette « Lettre ouverte aux futurs illettrés ». Un garçon qu'il dit pouvoir croiser tous les jours quand il se rend au lycée… Paul Guth, agrégé de lettres et professeur de lycée pendant dix ans. Ajoutons à cela que l'homme est un passionné d'enseignement, de pédagogie… Bref un passionné de la transmission du savoir.

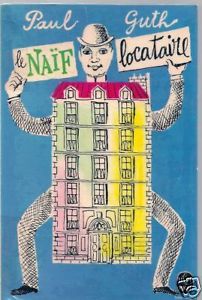

En Fait de lettre ouverte, il lui en adresse un certain nombre à l'ami Jacques, Paul Guth… Je sais le procédé est un peu cucul, mais gardons en mémoire que l'auteur avec sa série « le naïf » est toujours un peu cucul et un peu réac. Est-ce pour cela qu'il faudrait lui donner tort sur toute la ligne ?

Voyons donc : nous sommes en 1980 et Paul Guth dénonce pêle-mêle, l'abandon du latin et du grec dans les programmes du collège et du lycée ; de même que celui de l'histoire… La suprématie des maths, et, la cerise sur la gâteau celle de la théorie des ensembles… l'abandon, également d'une certaine autorité dans le corps enseignant, corps enseignant qu'il s'empresse de dédouaner en le réduisant au rôle de simple exécutant des politiques définies par des ministres de l'éducation nationale tous plus incompétents les uns que les autres…

On croit rêver : les mêmes griefs se retrouvent intégralement dans le débat actuel… on semble ne pas avoir avancé d'un pouce…

Bref. Un ouvrage de plus sans concession pour notre système scolaire (celui d'il y a trente ans), un peu cucul (je me répète), mais qu'il serait bon de ne pas jeter trop vite aux orties... J'en veux pour preuve son étonnante actualité.

En Fait de lettre ouverte, il lui en adresse un certain nombre à l'ami Jacques, Paul Guth… Je sais le procédé est un peu cucul, mais gardons en mémoire que l'auteur avec sa série « le naïf » est toujours un peu cucul et un peu réac. Est-ce pour cela qu'il faudrait lui donner tort sur toute la ligne ?

Voyons donc : nous sommes en 1980 et Paul Guth dénonce pêle-mêle, l'abandon du latin et du grec dans les programmes du collège et du lycée ; de même que celui de l'histoire… La suprématie des maths, et, la cerise sur la gâteau celle de la théorie des ensembles… l'abandon, également d'une certaine autorité dans le corps enseignant, corps enseignant qu'il s'empresse de dédouaner en le réduisant au rôle de simple exécutant des politiques définies par des ministres de l'éducation nationale tous plus incompétents les uns que les autres…

On croit rêver : les mêmes griefs se retrouvent intégralement dans le débat actuel… on semble ne pas avoir avancé d'un pouce…

Bref. Un ouvrage de plus sans concession pour notre système scolaire (celui d'il y a trente ans), un peu cucul (je me répète), mais qu'il serait bon de ne pas jeter trop vite aux orties... J'en veux pour preuve son étonnante actualité.

Citations et extraits (15)

Voir plus

Ajouter une citation

(...) Alain Decaux a donné le signal : "On n'apprend plus l'Histoire à vos enfants!" (Le Figaro Magazine 20 octobre 1979). Courageusement, douloureusement, il a dénoncé le scandale qui le crucifiait dans son âme d'historien. Il a révélé au grand jour la méthode de nos bourreaux.

A coup de marteaux, ils ont brisé la continuité chronologique. Il fallait à tout prix rompre le flux vital qui, de génération en génération, formait la trame de la France. Il importait d'abord de détruire la sensation viscérale que, de Vercingétorix à Giscard d'Estaing, les Français formaient une même famille, que cette cohésion intime dominait les classes sociales, les intérêts particuliers, les différences économiques, philosophiques, politiques, religieuses, et les régimes, Monarchie, Empire, République.

Nos héros, nos génies, nos saints, nos rois, nos seigneurs, nos bourgeois, nos paysans, nos ouvriers, agrandissant pas à pas notre domaine, d'un champ, d'une haie, d'un chemin à un autre, jusqu'aux limites actuelles de montagnes, de fleuves, de mers de notre "pré carré", les irisations, les contrastes de couleurs, de sons, d'odeurs, qui confèrent à nos siècles leur allure française, tous ces trésors, nos tortionnaires les ont enfournés dans la moulinette du Père Ubu, un grand mixer du néant.

Cette immense vie continue, chatoyante, diaprée, charriant le destin de la France, des forêts de la Gaule aux tours de la Défense, ils l'ont réduite en bouillie. Dans ce magma, ils ont piqué de la pointe de la fourchette ce qu'ils appellent pompeusement "les grands courants, les moments primordiaux, les idées essentielles". Ce qui pourrait peut-être concerner quelques intellectuels blanchis sous le harnois, mais qui, pour des potaches de treize ans, pour toi, Jacques, quand tu les as eus, pour moi, si je les avais encore, représente le coup de barbe le plus irrémédiable, la plongée la plus incurable dans le roupillon et, pour employer le vert langage des jeunes, le super em...

A coup de marteaux, ils ont brisé la continuité chronologique. Il fallait à tout prix rompre le flux vital qui, de génération en génération, formait la trame de la France. Il importait d'abord de détruire la sensation viscérale que, de Vercingétorix à Giscard d'Estaing, les Français formaient une même famille, que cette cohésion intime dominait les classes sociales, les intérêts particuliers, les différences économiques, philosophiques, politiques, religieuses, et les régimes, Monarchie, Empire, République.

Nos héros, nos génies, nos saints, nos rois, nos seigneurs, nos bourgeois, nos paysans, nos ouvriers, agrandissant pas à pas notre domaine, d'un champ, d'une haie, d'un chemin à un autre, jusqu'aux limites actuelles de montagnes, de fleuves, de mers de notre "pré carré", les irisations, les contrastes de couleurs, de sons, d'odeurs, qui confèrent à nos siècles leur allure française, tous ces trésors, nos tortionnaires les ont enfournés dans la moulinette du Père Ubu, un grand mixer du néant.

Cette immense vie continue, chatoyante, diaprée, charriant le destin de la France, des forêts de la Gaule aux tours de la Défense, ils l'ont réduite en bouillie. Dans ce magma, ils ont piqué de la pointe de la fourchette ce qu'ils appellent pompeusement "les grands courants, les moments primordiaux, les idées essentielles". Ce qui pourrait peut-être concerner quelques intellectuels blanchis sous le harnois, mais qui, pour des potaches de treize ans, pour toi, Jacques, quand tu les as eus, pour moi, si je les avais encore, représente le coup de barbe le plus irrémédiable, la plongée la plus incurable dans le roupillon et, pour employer le vert langage des jeunes, le super em...

Autrefois, émanant des siècles de culture, fleurissait le système "ne dites pas, mais dites". Une société trônant sur des certitudes édictait un code grammatical. Un manichéisme du langage : les mots corrects, les mots incorrects. La morale se prolongeait dans le langage : le bien et le mal, la lumière et l'ombre.

Le langage tenait lieu de carte d'identité. Plus que la vêture, il révélait votre condition sociale. Et votre culture, votre attitude à l'égard de la société, de ses lois, de sa religion, de son Dieu. Prononcer certains mots équivalait à une condamnation pénale. Au figuré, chaque Français avait un casier grammatical, symétrique de son casier judiciaire. Si l'un était vierge, l'autre aussi.

En classe, le professeur, gardien de la paix du vocabulaire, faisait circuler les mots selon des préceptes stricts. De sa règle, glaive flamboyant, cet archange du bien grammatical barrait au Diable l'accès du paradis des mots. D'un "Vade retro, Satanas!" grommelé dans sa barbe, il repoussait les mots incorrects, les mots vulgaires, les "gros mots", lépreux offusquant le soleil.

Le langage tenait lieu de carte d'identité. Plus que la vêture, il révélait votre condition sociale. Et votre culture, votre attitude à l'égard de la société, de ses lois, de sa religion, de son Dieu. Prononcer certains mots équivalait à une condamnation pénale. Au figuré, chaque Français avait un casier grammatical, symétrique de son casier judiciaire. Si l'un était vierge, l'autre aussi.

En classe, le professeur, gardien de la paix du vocabulaire, faisait circuler les mots selon des préceptes stricts. De sa règle, glaive flamboyant, cet archange du bien grammatical barrait au Diable l'accès du paradis des mots. D'un "Vade retro, Satanas!" grommelé dans sa barbe, il repoussait les mots incorrects, les mots vulgaires, les "gros mots", lépreux offusquant le soleil.

Dans ma naïveté des débuts, j'ai cru qu'on faisait le professorat pour poursuivre, en enseignant, une aventure artistique. Il me semblait inadmissible qu'on enseignât le dessin ou la musique sans faire de la peinture ou de la musique. Or, parmi mes camarades d'études du professorat de dessin, deux seulement ont continué à peindre.

Mon enseignement est vécu. Il sera d'autant plus riche que mes élèves se rendront compte que leur professeur ne se borne pas à les endoctriner de haut, mais qu'il vit avec eux la même aventure.

Mon enseignement est vécu. Il sera d'autant plus riche que mes élèves se rendront compte que leur professeur ne se borne pas à les endoctriner de haut, mais qu'il vit avec eux la même aventure.

Jacques,

Je te rencontre tous les jours dans la rue. Tu te rends sans doute au lycée. Tu aurais pu être mon élève. Si je n'avais pas eu une gorge en papier de soie, je serais toujours professeur. Mais, en méridional transplanté à Paris, je traînais d'angines en grippes. Je n'avais pas la force de parler une heure. Au bout de quarante-cinq minutes, je croyais mâcher des clous.

Nous ne nous sommes jamais adressé la parole. Ton regard ne croise pas le mien : pendant la guerre, sur ce même trottoir, nous ne croisions jamais celui de l'occupant. Mais, en réalité, dès que je t'aperçois, je commence à te parler. Je continue pendant ma promenade. A personne je n'ai autant de choses à dire.

Je t'écris parce que j'étouffe. Parce que tu es toi, et tous les autres. Né plus tôt, tu serais peut-être moi.

Je te rencontre tous les jours dans la rue. Tu te rends sans doute au lycée. Tu aurais pu être mon élève. Si je n'avais pas eu une gorge en papier de soie, je serais toujours professeur. Mais, en méridional transplanté à Paris, je traînais d'angines en grippes. Je n'avais pas la force de parler une heure. Au bout de quarante-cinq minutes, je croyais mâcher des clous.

Nous ne nous sommes jamais adressé la parole. Ton regard ne croise pas le mien : pendant la guerre, sur ce même trottoir, nous ne croisions jamais celui de l'occupant. Mais, en réalité, dès que je t'aperçois, je commence à te parler. Je continue pendant ma promenade. A personne je n'ai autant de choses à dire.

Je t'écris parce que j'étouffe. Parce que tu es toi, et tous les autres. Né plus tôt, tu serais peut-être moi.

Nos maîtres ne parlent même pas de "terrible cauchemar", mais de "train de vie", de croissance faible, de réduction du temps de travail, d'amélioration de sa qualité, de retraite anticipée. Ils n'osent pas nous dire que, d'une minute à l'autre, du haut de nos coussins, radiateurs, baignoires, savonnettes au jasmin, monceaux de victuailles de notre société de consommation, nous pouvons être précipités dans l'âge des cavernes.

Du bout des lèvres ils nous demandent de la raison, du courage. Sur un ton de condoléances, ils louent notre sens de l'effort.

Soudain, les plus conscients de nous pêchent quelques bribes de lucidité dans la motte de beurre qui leur tient lieu de cerveau... Autrefois, derrière nos responsables, il y avait quelque chose, quelqu'un, au nom de qui, de quoi, ils parlaient. Dont ils étaient l'émanation, le reflet, les serviteurs. En latin minister (ministre) signifie "serviteur". Le pape se dit parfois "le serviteur des serviteurs de Dieu".

Du bout des lèvres ils nous demandent de la raison, du courage. Sur un ton de condoléances, ils louent notre sens de l'effort.

Soudain, les plus conscients de nous pêchent quelques bribes de lucidité dans la motte de beurre qui leur tient lieu de cerveau... Autrefois, derrière nos responsables, il y avait quelque chose, quelqu'un, au nom de qui, de quoi, ils parlaient. Dont ils étaient l'émanation, le reflet, les serviteurs. En latin minister (ministre) signifie "serviteur". Le pape se dit parfois "le serviteur des serviteurs de Dieu".

Video de Paul Guth (10)

Voir plusAjouter une vidéo

Quelles valeurs pour demain

Bernard PIVOT reçoit Paul GUTH pour "Ce que je crois du naïf", Jean Edern HALLIER pour "Bréviaire pour une jeunesse déracinée", SAPHO, chanteuse rock pour son premier livre "Douce violence", enfin Daniel COHN BENDIT pour l'ouvrage d'Ingolf DIENER et Eckard SUPP "Ils vivent autrement".A noter, une tension entre COHN BENDIT et GUTH et des échanges houleux entre SAPHO et Jean-Edern HALLIER,...

Les plus populaires : Littérature française

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Paul Guth (43)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul

Dans un film de Jim Jarmush, un tout jeune couple d'adolescents se demande : Y a-t-il encore des anarchistes à -------- à part nous ? Peu de chances. Où çà exactement ?

Paterson

Livingston

Harrison

New York

10 questions

23 lecteurs ont répondu

Thèmes :

anarchie

, éducation

, cinéma americain

, histoireCréer un quiz sur ce livre23 lecteurs ont répondu