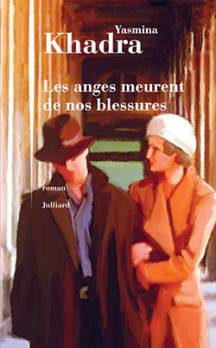

Yasmina Khadra/5

632 notes

Résumé :

Il se faisait appeler Turambo, du nom du village misérable où il était né, dans l'Algérie des années 1920. Il avait pour lui sa candeur désarmante et un direct du gauche foudroyant. Il fréquenta le monde des Occidentaux, connut la gloire, l'argent et la fièvre des rings, pourtant aucun trophée ne faisait frémir son âme mieux que le regard d'une femme. De Nora à Louise, d'Aïda à Irène, il cherchait un sens à sa vie. Mais dans un monde où la cupidité et le prestige rè... >Voir plus

étiquettes

Ajouter des étiquettes

Que lire après Les anges meurent de nos blessuresVoir plus

Critiques, Analyses et Avis (103)

Voir plus

Ajouter une critique

Yasmina Khadra a une plume délectable, il me le prouve à nouveau dans son titre "Les anges meurent de nos blessures", et dont on ne comprend le sens qu'à la toute fin (ou presque). Il est de ces auteurs vers qui je reviens régulièrement, parce que son style me charme à chaque fois.

Yasmina Khadra aime à nous parler de son pays natal, à des époques différentes. Cette fois-ci, c'est dans l'Algérie française des années 1920 et 1930 qu'il a campé son personnage. Turambo qu'il s'appelle, et au moment où débute le livre, il a 27 ans, est en prison et attend qu'on vienne le chercher... Il a rendez-vous, pour un ultime combat, avec Dame Guillotine...

Dans le couloir de la mort, l'attente est longue et Turambo peine à faire remonter les souvenirs. Mais alors qu'on le pousse vers son dernier adversaire et qu'il lui fait désormais face, qu'il réalise qu'il vit ses derniers instants tellement le combat sera inégal, « les flashes fulminent dans [sa] tête »... Son village natal qui disparaît dans un éboulement de terrain, avec son père... La vie miséreuse à Graba... Son rêve qui s'écroule à Sidi Bel Abbes... Son arrivée à Oran... Son direct du gauche qui le fait sortir de la précarité... le ring, les victoires, les trophées... Les femmes aussi : Nora, Louise, Aïda, Irène... Et puis le drame, la chute...

Turambo n'a que 11 ans quand débute son histoire, que l'on va suivre sur une quinzaine d'années. L'auteur nous laisse donc le temps de bien le connaître, ce "bougnoule" du ghetto, qui décoche son gauche plus vite que son ombre mais avec la tête plein de rêves et le coeur tendre. Est-ce que je m'y suis attachée à ce jeune homme qui prend et donne les coups pour manger et non par passion ? Est-ce que je m'y suis attachée à ce jeune homme qui tombe amoureux sur un simple regard ? Est-ce que je m'y suis attachée à ce jeune homme qui fonctionne à l'affectif dans un monde de requins – et dont on comprend, grâce au prologue, que ça ne lui portera pas chance... ? À votre avis ?

Encore une fois, je ressors charmée et chamboulée grâce à Yasmina Khadra, qui écrit merveilleusement bien, qui sait trouver les mots justes pour nous percuter et nous faire frémir. Tout est si bien dépeint : la psychologie de son personnage principal, ses ressentis et ses réactions, le contexte historique, les croyances, traditions, mentalités et préjugés de l'époque, tout ce qui a trait au monde de la boxe également (les matches, les entraînements, les enjeux, les séquelles, etc).

J'y étais, dans cette Algérie de l'entre-deux-guerres. J'étais là, avec Turambo, tout au long des événements qui ont scellé son destin. Impuissante que j'étais, je n'ai pu que le comprendre, compatir et ressentir ses propres émotions. L'auteur a su me faire partager les espoirs et les rêves de Turambo, son amertume et ses désillusions, ses sentiments amoureux et ses déceptions, son euphorie face à la victoire. J'ai vécu avec lui la misère, la faim et le racisme, j'ai traîné avec lui dans les rues d'Oran, je me suis pris de sacrés coups sur le ring et ai eu la satisfaction de pouvoir les rendre, j'ai eu le coeur brisé à plusieurs reprises, j'ai goûté à la gloire. Et j'ai vu le danger se profiler bien avant lui...

J'ai adoré ce roman où tout y est approfondi, où l'on ne fait plus qu'un avec le personnage, où l'on voit tout comme si on y était. Un roman qui raconte le destin tragique d'un homme intègre et perméable, que l'on prend en affection dès le début, alors même que l'on ne connaît encore rien de lui (si ce n'est qu'il est condamné à mort...) et que l'on peine à quitter à la toute dernière page... Un roman poignant et réaliste, tristement beau, intense, d'un auteur à la plume envoûtante, poétique, sensible et profondément humaine.

Yasmina Khadra aime à nous parler de son pays natal, à des époques différentes. Cette fois-ci, c'est dans l'Algérie française des années 1920 et 1930 qu'il a campé son personnage. Turambo qu'il s'appelle, et au moment où débute le livre, il a 27 ans, est en prison et attend qu'on vienne le chercher... Il a rendez-vous, pour un ultime combat, avec Dame Guillotine...

Dans le couloir de la mort, l'attente est longue et Turambo peine à faire remonter les souvenirs. Mais alors qu'on le pousse vers son dernier adversaire et qu'il lui fait désormais face, qu'il réalise qu'il vit ses derniers instants tellement le combat sera inégal, « les flashes fulminent dans [sa] tête »... Son village natal qui disparaît dans un éboulement de terrain, avec son père... La vie miséreuse à Graba... Son rêve qui s'écroule à Sidi Bel Abbes... Son arrivée à Oran... Son direct du gauche qui le fait sortir de la précarité... le ring, les victoires, les trophées... Les femmes aussi : Nora, Louise, Aïda, Irène... Et puis le drame, la chute...

Turambo n'a que 11 ans quand débute son histoire, que l'on va suivre sur une quinzaine d'années. L'auteur nous laisse donc le temps de bien le connaître, ce "bougnoule" du ghetto, qui décoche son gauche plus vite que son ombre mais avec la tête plein de rêves et le coeur tendre. Est-ce que je m'y suis attachée à ce jeune homme qui prend et donne les coups pour manger et non par passion ? Est-ce que je m'y suis attachée à ce jeune homme qui tombe amoureux sur un simple regard ? Est-ce que je m'y suis attachée à ce jeune homme qui fonctionne à l'affectif dans un monde de requins – et dont on comprend, grâce au prologue, que ça ne lui portera pas chance... ? À votre avis ?

Encore une fois, je ressors charmée et chamboulée grâce à Yasmina Khadra, qui écrit merveilleusement bien, qui sait trouver les mots justes pour nous percuter et nous faire frémir. Tout est si bien dépeint : la psychologie de son personnage principal, ses ressentis et ses réactions, le contexte historique, les croyances, traditions, mentalités et préjugés de l'époque, tout ce qui a trait au monde de la boxe également (les matches, les entraînements, les enjeux, les séquelles, etc).

J'y étais, dans cette Algérie de l'entre-deux-guerres. J'étais là, avec Turambo, tout au long des événements qui ont scellé son destin. Impuissante que j'étais, je n'ai pu que le comprendre, compatir et ressentir ses propres émotions. L'auteur a su me faire partager les espoirs et les rêves de Turambo, son amertume et ses désillusions, ses sentiments amoureux et ses déceptions, son euphorie face à la victoire. J'ai vécu avec lui la misère, la faim et le racisme, j'ai traîné avec lui dans les rues d'Oran, je me suis pris de sacrés coups sur le ring et ai eu la satisfaction de pouvoir les rendre, j'ai eu le coeur brisé à plusieurs reprises, j'ai goûté à la gloire. Et j'ai vu le danger se profiler bien avant lui...

J'ai adoré ce roman où tout y est approfondi, où l'on ne fait plus qu'un avec le personnage, où l'on voit tout comme si on y était. Un roman qui raconte le destin tragique d'un homme intègre et perméable, que l'on prend en affection dès le début, alors même que l'on ne connaît encore rien de lui (si ce n'est qu'il est condamné à mort...) et que l'on peine à quitter à la toute dernière page... Un roman poignant et réaliste, tristement beau, intense, d'un auteur à la plume envoûtante, poétique, sensible et profondément humaine.

"Je m'appelle Turambo et, à l'aube, on viendra me chercher." Et vu ce qui suit, on comprend très vite qu'on ne va pas l'emmener en promenade Turambo.

C'est à l'échafaud qu'on l'emmène.

Quelle entrée en matière ! Yasmina Khadra ne perd pas une seconde et nous plonge tout de suite dans le vif du sujet. Les quatorze pages de l'introduction sont percutantes, brillantes, saisissantes.

S'ensuit un long flashback dans lequel Turambo raconte sa vie. Et quelle vie !

La vie de Turambo n'est pas un long fleuve tranquille, loin s'en faut. Certaines personnes sont douées pour le bonheur, elles enchaînent les heureuses coïncidences, tout leur sourit. Pour Turambo, c'est tout le contraire.

Comme pour bien signifier qu'il sera sans arrêt le jouet des éléments et des hommes, qu'il ne maîtrisera rien dans sa vie, Yasmina Khadra n'a même pas donné de nom à son héros : Turambo est le surnom qu'un boutiquier lui a donné car c'est le nom du village dont il est originaire.

Le lecteur ne peut que s'attacher à ce personnage qui ne possède même pas ce que tout être humain, même le plus démuni, possède : un nom. D'autant plus qu'il n'a pas grand-chose d'autre.

Il est attachant ce Turambo dans sa quête de réussite sociale, sa quête d'amour, sa quête de gloire. Pur et naïf, il est une victime facile : victime du sort et victime de personnes sans scrupules.

Il essaie de toutes ses forces de s'élever, mais ses efforts ne sont jamais payés en retour : Turambo retombe invariablement, jusqu'à la chute finale.

Yasmina Khadra est un auteur que j'aime particulièrement. J'aime le lire et j'aime entendre ses interventions télévisées ; il y a, je trouve, une grande intelligence dans ses propos.

Les anges meurent de nos blessures est un roman surprenant. S'il paraît à première vue plus léger que d'autres ouvrages du même auteur tels que L'attentat ou Les hirondelles de Kaboul, sa force est certaine, et il laissera en moi une trace durable.

Au-delà du héros, Yasmina Khadra a mis en scène une belle galerie de personnages : DeStefano l'entraîneur de boxe, l'ami Gino, le grand amour Irène, l'infâme Zane ("De l'avis d'un marabout, lorsque Zane rendra l'âme en gardant ses péchés, il n'ira ni en enfer ni au paradis puisque le Seigneur niera en bloc l'avoir créé.") et bien d'autres.

Le tout dans l'Algérie coloniale des années trente, dont l'auteur nous donne un bel aperçu.

Un beau tableau, un beau roman.

C'est à l'échafaud qu'on l'emmène.

Quelle entrée en matière ! Yasmina Khadra ne perd pas une seconde et nous plonge tout de suite dans le vif du sujet. Les quatorze pages de l'introduction sont percutantes, brillantes, saisissantes.

S'ensuit un long flashback dans lequel Turambo raconte sa vie. Et quelle vie !

La vie de Turambo n'est pas un long fleuve tranquille, loin s'en faut. Certaines personnes sont douées pour le bonheur, elles enchaînent les heureuses coïncidences, tout leur sourit. Pour Turambo, c'est tout le contraire.

Comme pour bien signifier qu'il sera sans arrêt le jouet des éléments et des hommes, qu'il ne maîtrisera rien dans sa vie, Yasmina Khadra n'a même pas donné de nom à son héros : Turambo est le surnom qu'un boutiquier lui a donné car c'est le nom du village dont il est originaire.

Le lecteur ne peut que s'attacher à ce personnage qui ne possède même pas ce que tout être humain, même le plus démuni, possède : un nom. D'autant plus qu'il n'a pas grand-chose d'autre.

Il est attachant ce Turambo dans sa quête de réussite sociale, sa quête d'amour, sa quête de gloire. Pur et naïf, il est une victime facile : victime du sort et victime de personnes sans scrupules.

Il essaie de toutes ses forces de s'élever, mais ses efforts ne sont jamais payés en retour : Turambo retombe invariablement, jusqu'à la chute finale.

Yasmina Khadra est un auteur que j'aime particulièrement. J'aime le lire et j'aime entendre ses interventions télévisées ; il y a, je trouve, une grande intelligence dans ses propos.

Les anges meurent de nos blessures est un roman surprenant. S'il paraît à première vue plus léger que d'autres ouvrages du même auteur tels que L'attentat ou Les hirondelles de Kaboul, sa force est certaine, et il laissera en moi une trace durable.

Au-delà du héros, Yasmina Khadra a mis en scène une belle galerie de personnages : DeStefano l'entraîneur de boxe, l'ami Gino, le grand amour Irène, l'infâme Zane ("De l'avis d'un marabout, lorsque Zane rendra l'âme en gardant ses péchés, il n'ira ni en enfer ni au paradis puisque le Seigneur niera en bloc l'avoir créé.") et bien d'autres.

Le tout dans l'Algérie coloniale des années trente, dont l'auteur nous donne un bel aperçu.

Un beau tableau, un beau roman.

Il se fait appeler Turambo du nom du village où il était né dans les années 1920. Adolescent, sa famille s'installe à Oran. Turambo traîne dans les rues, fait des petits boulots jusqu'au jour où, remarqué dans le milieu de la boxe, il entame une carrière de boxeur et pourrait être le futur champion d'Afrique du Nord.

J'ai vibré avec Turambo, j'ai vécu avec lui, ressenti toutes ses émotions que l'écriture de Yasmina Khadra a révélé parfois avec pudeur, parfois avec violence mais toujours avec beaucoup d'humanité.

Dans son roman, il dépeint l'ambiance de l'époque, le racisme, le fossé entre Algérois et Français avec justesse et à-propos. Arrivée au terme de ma lecture, « Les anges meurent de nos blessures » resteront bien vivants dans ma mémoire. A lire !

J'ai vibré avec Turambo, j'ai vécu avec lui, ressenti toutes ses émotions que l'écriture de Yasmina Khadra a révélé parfois avec pudeur, parfois avec violence mais toujours avec beaucoup d'humanité.

Dans son roman, il dépeint l'ambiance de l'époque, le racisme, le fossé entre Algérois et Français avec justesse et à-propos. Arrivée au terme de ma lecture, « Les anges meurent de nos blessures » resteront bien vivants dans ma mémoire. A lire !

De tous les livres de Y. Khadra que j'ai lus, celui-ci me semble le plus littéraire et d'une certaine façon le meilleur. Moins didactique que sa trilogie (Palestine, Bagdad, Kaboul) moins irréaliste que « Ce que le Jour doit à la Nuit », ce livre se dégage de la volonté de démontrer qui a jusqu'ici caractérisé YK jusque dans ses romans policiers, pour entrer dans le pur plaisir de narrer. Et pas n'importe quoi, rien de politique ou de moral : une histoire de boxe. Un petit « yaouled » (garçon de rues, titi algérien) qui crève la faim de petit métier en petit métier, se trouve avoir une gauche redoutable. Il échappera un temps à sa condition misérable, deviendra champion d'Algérie, avant de devenir criminel par amour et sombrer dans la déchéance – et les pigeons s'oublieront sur sa statue. Tout ceci dans le cadres de l'Algérie coloniale des années 1930, population traumatisée par la guerre qui vient de se terminer, misère, indigénat et flamboyance d'une ville faite pour l'été, riche et orgueilleuse. C'est d'ailleurs dans l'évocation de ces années trente que Khadra est le moins convaincant : ville brillante de néon ( !), bourgeoises en cheveux, tailles bien prise et robes en guipures, ce sont plutôt les années soixante et c'est un peu gênant. de même que la liberté ardente de la belle pied-noire à cheval qui traverse une fois encore l'imaginaire de Khadra : son mode de vie, ses propos, sont ceux d'une intellectuelle des années soixante plutôt que ceux d'une « garçonne » de l'époque choisie. En revanche, l'évocation de la situation coloniale me semble juste, tous ne sont pas des salauds, loin de là, mais sous l'effet de la colère ou de la frustration, les propos dérapent avec une violence, un mépris qui rendent bien mieux l'aliénation coloniale, les représentations sous-jacentes, que la scène de flagellation de « Ce que le jour doit à la nuit », très invraisemblable à mon avis. L'écriture est assez brillante, avec les bizarreries de style qu'on a notées ici et dont on ne sait pas si ce sont des maladresses ou des trouvailles ! Trouvaille aussi, que le nom du narrateur « Turambo » en hommage à Arthur Rimbaud, nom qui aurait été celui d'un village englouti par un glissement de terrain. Trois séquences, pour moi, font la qualité littéraire du livre : le début, sorte de fresque picaresque d'arabes, de berbères, de juifs, de gitans, de petits blancs européens qui cherchent à survivre et construisent leur menu bonheur au sons de leurs musiques. Puis les deux séquences finales :l'une est l'éblouissant dernier match, qui fera de Turambo le champion d'Algérie, séquence qui deviendra j'en suis sûre un morceau d'anthologie, la boxe n'est pas un sujet si souvent traité et sa violence impitoyable est montrée comme jamais. L'autre, la conclusion inattendue, déchéance du héros d'hier, ce vieillard dont la statue s'effrite dans la démence sénile, champion devenu dépotoir à pigeon, sur fond d'une indépendance sans joie. Entre, une longue histoire d'ascension sociale, de femmes, d'amour – un peu raide, un peu maladroite. Monsieur Khadra, il le dit dans ses entretiens, rêve d'écrire une inoubliable histoire d'amour, mais ce ne sera pas encore pour cette fois-ci.

du peu de livres de Yasmina Khadra que j' ai eu à lire , " Les

anges meurent de nos blessures" est le plus beau , à mon

avis . La période où se déroule le récit correspond à l' ère

coloniale .

Il s' agit d' un jeune Algérien surnommé Turambo du nom

du bidonville où il habite .C' est un enfant misérable comme tous les Arabes de l' époque . Cet enfant est remarqué pour

son don de boxeur . Alors un manager s' intéresse à lui et le

forme pour devenir un véritable boxeur . Devenu boxeur ,

Turambo est adulé par le public .C' est la belle vie pour lui .

Il aime les femmes . Mais à l' époque la population n' est pas

homogène et il y a trois : les Arabes , elle est démunie de

tout et vit misérablement . Il y a la population juive et la

population la plus gâtée est celle des colons à qui tout est

permis .Turambo a rêvé et puis c' est la descente aux enfers . Car dès le départ tout est contre lui .

Dommage pour le jeune prodige .Un roman qui mérite

d' être lu . Bonne lecture à tous .

anges meurent de nos blessures" est le plus beau , à mon

avis . La période où se déroule le récit correspond à l' ère

coloniale .

Il s' agit d' un jeune Algérien surnommé Turambo du nom

du bidonville où il habite .C' est un enfant misérable comme tous les Arabes de l' époque . Cet enfant est remarqué pour

son don de boxeur . Alors un manager s' intéresse à lui et le

forme pour devenir un véritable boxeur . Devenu boxeur ,

Turambo est adulé par le public .C' est la belle vie pour lui .

Il aime les femmes . Mais à l' époque la population n' est pas

homogène et il y a trois : les Arabes , elle est démunie de

tout et vit misérablement . Il y a la population juive et la

population la plus gâtée est celle des colons à qui tout est

permis .Turambo a rêvé et puis c' est la descente aux enfers . Car dès le départ tout est contre lui .

Dommage pour le jeune prodige .Un roman qui mérite

d' être lu . Bonne lecture à tous .

critiques presse (4)

Si l’on est emporté par le grand souffle narratif, l’on butte ainsi parfois sur des étrangetés stylistiques qui ralentissent l’élan. Il reste que Yasmina Khadra possède le grand art du conteur et que ses histoires ne craignent jamais de s’affronter aux sujets délicats du présent et du passé.

Lire la critique sur le site : Lhumanite

Dureté, pureté: comme son personnage, le roman balance entre les deux, révélant les rêves et les tensions, l'obstination et la résignation, la rivalité entre Berbères et Arabes, le poids de la culture européenne, et surtout le sort des femmes.

Lire la critique sur le site : Lexpress

"Les anges meurent de nos blessures", le nouveau roman de Yasmina Khadra, est une fort belle réussite. Puisée à la source de son histoire personnelle.

Lire la critique sur le site : LaLibreBelgique

Cette saga est menée de main de maître à un rythme trépidant où les situations claquent et les mots fusent. En parlant de Turambo, l'écrivain parle surtout de l'extrême pauvreté d'un pays, des relations complexes entre les trois communautés, les musulmans, les juifs et les colons, et des amours impossibles.

Lire la critique sur le site : LeFigaro

Citations et extraits (310)

Voir plus

Ajouter une citation

Je lui demandais comment elle faisait pour supporter ces déboires qui s'accrochaient à elle comme des revenants. Elle me répondait d'une voix limpide : "On fait avec. Le temps s'arrange pour rendre les choses vivables. Alors, on oublie et on se persuade que le pire est derrière soi. Bien sûr, le gouffre nous rattrape au détour d'une solitude et on tombe dedans. Curieusement, dans la chute, on éprouve une sorte de paix intérieure. On se dit c'est ainsi, et c'est tout. On pense aux gens qui souffrent et on compare nos douleurs. On supporte mieux la nôtre après. Il faut bien se mentir. On se promet de se ressaisir, de ne pas retomber dans le gouffre. Et si, pour une fois, on parvient à se retenir au bord du précipice, on trouve la force de s'en détourner. On regarde ailleurs, autre chose que soi. Et la vie reprend ses droits, avec ses hauts et ses bas. On a beau acheter ou se vendre, on est que des locataires sur terre. On ne détient pas grand-chose finalement. Et puisque rien ne dure, pourquoi s'en faire ? Quand on atteint cette logique, aussi bête soit-elle, tout devient tolérable. Et alors, on se laisse aller, et ça marche."

L'amour est fait de hasard et de chance. À une bretelle de la vie, il est là, offrande sur le chemin. S'il est sincère, il se bonifie avec le temps. Et s'il ne dure pas, c'est que l'on s'est trompé de mode d'emploi.

Je tente de penser à quelque chose. Ma tête est un désert. Je n'ai que vingt-sept ans, et en ce mois de juin 1937, tandis que la canicule m'initie à l'enfer qui m'attend, je me sens aussi vieux qu'une ruine. J'aimerais avoir peur, trembler comme une feuille, redouter les minutes qui s'égouttent dans l'abîme, bref me prouver que je ne suis pas encore bon pour le fossoyeur – pas une zébrure d'émotion ! Mon corps est de bois, mon souffle est une diversion. De toutes mes forces, je presse ma mémoire dans l'espoir d'en faire jaillir une silhouette, un visage ou une voix qui me tiendrait compagnie. Peine perdue. Mon passé s'est rétracté, mon parcours me largue, mon histoire me renie.

La voix avait fusé dans un souffle flapi, de la chambre. Je regardai à l'intérieur ; personne. Puis quelque chose remua sur le lit. En plissant les yeux, je décelai une masse rougeaude sous un drap blanc transparent de sueur. En réalité, ce n'était pas un drap, mais un chemisier d'une taille prodigieuse conçu pour faire chic malgré son énormité, avec de la broderie sur les bords et des ganses fleuronnées au col. Il y avait une tête blonde sur l'oreiller, un beau visage englué dans une gangue cramoisie trop disproportionnée pour être considérée comme un cou que prolongeait une anatomie en plaques disjointes sillonnée de plis profonds et tortueux. J'en eus le souffle coupé. Il me fallut du temps pour distinguer les seins d'un volume surnaturel des bras si pesants qu'ils bougeaient à peine. Son ventre était vallonné de bourrelets de graisse qui cascadaient sur les flancs, et ses jambes éléphantesques reposaient sur des coussins comme deux colonnes de marbre. Jamais, au grand jamais je n'avais pensé qu'il puisse exister des corps humains de cette ampleur. Ce n'était pas le corps d'une femme, plutôt un tas de chair phénoménal qui couvrait presque tout le matelas ; une masse de flaccidité écarlate de chaleur qui menaçait de se répandre en une coulée gélatineuse dans la chambre.

Regarde un peu la statue du général, là-bas. Que raconte-t-elle ? Elle dit simplement qu'on a beau ruer dans les brancards et brûler des villes et des campagnes, massacrer des gens en criant victoire et faire des larmes des veuves de l'eau pour son moulin, les héros finissent sur des socles en marbre pour que les pigeons viennent leur chier dessus...

(Citation choisie parce qu'en plus, elle me semble résumer tout le livre)

(Citation choisie parce qu'en plus, elle me semble résumer tout le livre)

Videos de Yasmina Khadra (111)

Voir plusAjouter une vidéo

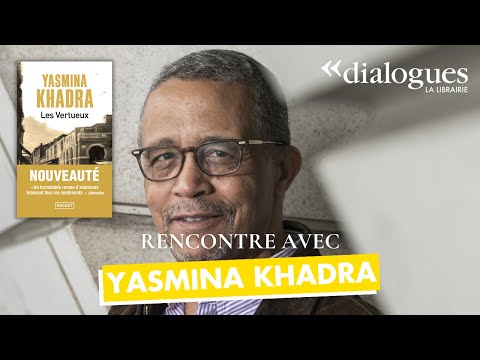

Yasmina Khadra est l'écrivain algérien le plus lu au monde.

Il a passé 36 ans dans l'armée, et a notamment lutté contre les groupes islamistes pendant les années 1990. Parallèlement, son premier livre est paru dès le début des années 1980, sous son vrai nom. Mais pour échapper à la censure militaire, il a finalement décidé d'écrire dans la clandestinité, sous pseudonyme, dès 1997. C'est ainsi que Yasmina Khadra est né, en empruntant deux des prénoms de son épouse. Il est l'auteur de nombreux romans, qui ont conquis des millions de lecteurs dans le monde entier. Portés par son talent de conteur, plaçant le sujet humain au premier plan, ils racontent aussi notre monde, ses dérives et ses espoirs. Parmi ceux-ci, "Ce que le jour doit à la nuit", "L'Attentat" ou encore "Les Hirondelles de Kaboul". Plusieurs de ses livres ont aussi été adaptés au théâtre, au cinéma, en bande dessinée.

Au cours de cette rencontre, Yasmina Khadra nous parle de son nouveau roman qui vient de paraître en poche aux éditions Pocket, "Les Vertueux", un livre au souffle narratif puissant, qui nous fait aussi découvrir tout un pan de l'histoire algérienne oublié et pourtant fondateur.

Pour retrouver son livre, c'est ici : https://www.librairiedialogues.fr/livre/22541521-les-vertueux-yasmina-khadra-pocket

Et pour nous suivre, c'est là : INSTA : https://www.instagram.com/librairie.dialogues FACEBOOK : https://www.facebook.com/librairie.dialogues/?locale=fr_FR TWITTER : https://twitter.com/Dialogues

Il a passé 36 ans dans l'armée, et a notamment lutté contre les groupes islamistes pendant les années 1990. Parallèlement, son premier livre est paru dès le début des années 1980, sous son vrai nom. Mais pour échapper à la censure militaire, il a finalement décidé d'écrire dans la clandestinité, sous pseudonyme, dès 1997. C'est ainsi que Yasmina Khadra est né, en empruntant deux des prénoms de son épouse. Il est l'auteur de nombreux romans, qui ont conquis des millions de lecteurs dans le monde entier. Portés par son talent de conteur, plaçant le sujet humain au premier plan, ils racontent aussi notre monde, ses dérives et ses espoirs. Parmi ceux-ci, "Ce que le jour doit à la nuit", "L'Attentat" ou encore "Les Hirondelles de Kaboul". Plusieurs de ses livres ont aussi été adaptés au théâtre, au cinéma, en bande dessinée.

Au cours de cette rencontre, Yasmina Khadra nous parle de son nouveau roman qui vient de paraître en poche aux éditions Pocket, "Les Vertueux", un livre au souffle narratif puissant, qui nous fait aussi découvrir tout un pan de l'histoire algérienne oublié et pourtant fondateur.

Pour retrouver son livre, c'est ici : https://www.librairiedialogues.fr/livre/22541521-les-vertueux-yasmina-khadra-pocket

Et pour nous suivre, c'est là : INSTA : https://www.instagram.com/librairie.dialogues FACEBOOK : https://www.facebook.com/librairie.dialogues/?locale=fr_FR TWITTER : https://twitter.com/Dialogues

+ Lire la suite

Les plus populaires : Littérature étrangère

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Yasmina Khadra (46)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Livres de Yasmina Khadra

Comment s'appelle le personnage principal de "Ce que le jour doit à la nuit" ?

Malik

Yousef

Younes

Mehdi

5 questions

229 lecteurs ont répondu

Thème :

Yasmina KhadraCréer un quiz sur ce livre229 lecteurs ont répondu