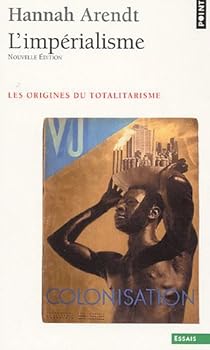

Hannah ArendtLes origines du totalitarisme tome 2 sur 3

Martine Leiris (Traducteur)Hélène Frappat (Traducteur)/5 51 notes

C'est en Afrique, à la fin du siècle dernier, que l'impérialisme fit son entrée sur la scène mondiale. Voici venu le temps de l'expansion comme but politique suprême, de la race comme fondement du corps politique, de la bureaucratie comme principe de domination.

Aucune considération éthique n'est autorisée à entraver la progression de la domination blanche - française, britannique ou allemande - et, déjà, l'usage impitoyable de la terreur... >Voir plus

Martine Leiris (Traducteur)Hélène Frappat (Traducteur)/5 51 notes

Résumé :

C'est en Afrique, à la fin du siècle dernier, que l'impérialisme fit son entrée sur la scène mondiale. Voici venu le temps de l'expansion comme but politique suprême, de la race comme fondement du corps politique, de la bureaucratie comme principe de domination.

Aucune considération éthique n'est autorisée à entraver la progression de la domination blanche - française, britannique ou allemande - et, déjà, l'usage impitoyable de la terreur... >Voir plus

étiquettes

Ajouter des étiquettes

Que lire après Les origines du totalitarisme, Tome 2 : L'ImpérialismeVoir plus

Critiques, Analyses et Avis (1)

Ajouter une critique

Hannah Arendt ne pouvait pas manquer d'évoquer la figure de T.E. Lawrence dans le volume 2 de son ouvrage : Les origines du totalitarisme, consacré à L'impérialisme. Elle le fait avec un infini respect, sachant que Lawrence avait une grande admiration pour les Juifs qui, dans le cadre de la création du Foyer national juif en Palestine, montraient esprit d'innovation et de créativité dans la mise en culture et l'irrigation des terres (il l'avait constaté dès son premier voyage au Moyen-Orient en 1909). Il avait ensuite, au lendemain de la guerre, favorisé un rapprochement entre le plus raisonnable des Hachémites, le prince Fayçal, et le leader sioniste Chaïm Weizmann. On pourrait multiplier les exemples de cette sympathie.

Mais sur le problème "colonial", dans sa définition de l'action de T.E. Lawrence, elle est peut-être un peu trop réservée. Elle aurait pu montrer que cette action s'inscrivait dans un cadre de pensée que n'auraient renié ni Lord Palmer, ni Lord Cromer, ni moins encore Lionel Curtis. Et que Lawrence n'avait d'originalité que dans le sort à réserver à la Syrie pour laquelle il éprouvait un attachement sentimental désintéressé, alors que pour l'Irak (Mésopotamie), il avait une vision plus conforme aux visées impérialistes de la Grande-Bretagne.

Cela n'a pas été assez mis en relief dans les pages qu'elle consacre à Lawrence d'Arabie, dont elle analyse cependant bien les intentions qu'il avait pour cette partie du monde dans ce que comptaient en faire les Alliés, et cela dans un relatif mépris pour les aspirations légitimes des peuples à disposer d'eux-mêmes (en n'oubliant pas que cette idée mise en avant par le Président américain W. Wilson n'était peut-être pas aussi généreuse qu'on ne le pensait).

François Sarindar, auteur de Lawrence d'Arabie. Thomas Edward, cet inconnu (2010)

Mais sur le problème "colonial", dans sa définition de l'action de T.E. Lawrence, elle est peut-être un peu trop réservée. Elle aurait pu montrer que cette action s'inscrivait dans un cadre de pensée que n'auraient renié ni Lord Palmer, ni Lord Cromer, ni moins encore Lionel Curtis. Et que Lawrence n'avait d'originalité que dans le sort à réserver à la Syrie pour laquelle il éprouvait un attachement sentimental désintéressé, alors que pour l'Irak (Mésopotamie), il avait une vision plus conforme aux visées impérialistes de la Grande-Bretagne.

Cela n'a pas été assez mis en relief dans les pages qu'elle consacre à Lawrence d'Arabie, dont elle analyse cependant bien les intentions qu'il avait pour cette partie du monde dans ce que comptaient en faire les Alliés, et cela dans un relatif mépris pour les aspirations légitimes des peuples à disposer d'eux-mêmes (en n'oubliant pas que cette idée mise en avant par le Président américain W. Wilson n'était peut-être pas aussi généreuse qu'on ne le pensait).

François Sarindar, auteur de Lawrence d'Arabie. Thomas Edward, cet inconnu (2010)

Citations et extraits (2)

Ajouter une citation

Le grand malheur des sans-droit n'est pas d'être privés de la vie, de la liberté de la quête du bonheur... mais d'avoir cessé d'appartenir à une communauté tout court. Leur tare n'est pas de ne pas être égaux devant la loi, c'est qu'il n'existe pour eux aucune loi ; ce n'est pas d'être opprimés mais que personne ne se soucie même de les opprimer.

Ainsi le bureaucrate fuit-il toute loi générale, affrontant chaque situation une à une, par décrets, car la stabilité fondamentale d'une loi menacerait d'établir une communauté permanente dans laquelle nul ne saurait être dieu, puisque tout un chacun doit obéir à la loi.

Videos de Hannah Arendt (36)

Voir plusAjouter une vidéo

Fabrice Midal vous présente "La théorie du bourgeon", son nouveau livre, disponible en livre audio !

Résumé : Le découragement est le problème majeur de notre temps. Là où nous pourrions avancer, nous baissons les bras. Là où nous pourrions être victorieux, nous partons perdants. On nous a fait croire que nous devions être dans le contrôle permanent, dans l'efficacité absolue. Mais la vie ne se contrôle pas, elle ne se gère pas. Comment inverser le mouvement ? Comment retrouver l'élan pour sortir de la paralysie qui nous guette, pour rejoindre enfin le monde et essayer de le réparer ? Se fondant sur les enseignements de philosophes qui, comme Nietzsche, Bergson ou Hannah Arendt, ont affronté ce péril majeur avec lucidité, Fabrice Midal nous amène à reprendre confiance en nous et en l'humanité. Avec La théorie du bourgeon, il nous apprend à cultiver la vie dans son surgissement, ce bourgeon qui réside en nous et qui ne demande qu'à croître pour donner des fleurs, pour donner des fruits. C'est ce remède anti-découragement que je vous invite à découvrir.

"Écoutez un extrait" : https://www.lizzie.audio/content/la-theorie-du-bourgeon

"Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux" Instagram : https://www.instagram.com/lizzie_livresaudio/ Facebook : https://www.facebook.com/Lizzie.LisezAvecLesOreilles

Activez la cloche pour être informé de nos nouvelles vidéos et abonnez vous !

Résumé : Le découragement est le problème majeur de notre temps. Là où nous pourrions avancer, nous baissons les bras. Là où nous pourrions être victorieux, nous partons perdants. On nous a fait croire que nous devions être dans le contrôle permanent, dans l'efficacité absolue. Mais la vie ne se contrôle pas, elle ne se gère pas. Comment inverser le mouvement ? Comment retrouver l'élan pour sortir de la paralysie qui nous guette, pour rejoindre enfin le monde et essayer de le réparer ? Se fondant sur les enseignements de philosophes qui, comme Nietzsche, Bergson ou Hannah Arendt, ont affronté ce péril majeur avec lucidité, Fabrice Midal nous amène à reprendre confiance en nous et en l'humanité. Avec La théorie du bourgeon, il nous apprend à cultiver la vie dans son surgissement, ce bourgeon qui réside en nous et qui ne demande qu'à croître pour donner des fleurs, pour donner des fruits. C'est ce remède anti-découragement que je vous invite à découvrir.

"Écoutez un extrait" : https://www.lizzie.audio/content/la-theorie-du-bourgeon

"Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux" Instagram : https://www.instagram.com/lizzie_livresaudio/ Facebook : https://www.facebook.com/Lizzie.LisezAvecLesOreilles

Activez la cloche pour être informé de nos nouvelles vidéos et abonnez vous !

+ Lire la suite

Dans la catégorie :

ImpérialismeVoir plus

>Migrations internationales et colonisation>Colonisation>Impérialisme (6)

autres livres classés : impérialismeVoir plus

Les plus populaires : Non-fiction

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Hannah Arendt (68)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Philo pour tous

Jostein Gaarder fut au hit-parade des écrits philosophiques rendus accessibles au plus grand nombre avec un livre paru en 1995. Lequel?

Les Mystères de la patience

Le Monde de Sophie

Maya

Vita brevis

10 questions

438 lecteurs ont répondu

Thèmes :

spiritualité

, philosophieCréer un quiz sur ce livre438 lecteurs ont répondu