Il était une fois un petit café-restaurant, entre ville et campagne, refuge d'une poignée de drôles d'oiseaux que le monde moderne n'avait pas encore engloutis.

« On boit un coup, on mange un morceau, on écoute des histoires. Toutes activités qui s'accommodent mal du va-vite. Chacun offre son grain de temps au sablier commun, et ça donne qu'on n'est pas obligé de se hâter pour faire les choses ou pour les dire. »

Madoval, le patron, Mésange, sa fille, Comdinitch, Failagueule et les accoudés du zinc – braves de comptoir… « Pas des gueules de progrès », ces gens-là, mais de l'amitié, des rires, de l'humanité en partage et un certain talent pour cultiver la différence.

Jean-Pierre Ancèle signe un premier roman tendre et perlé comme une gorgée de muscadet, aux accents de Raymond Queneau ou de Marcel Aymé.

Marcel Aymé/5

38 notes

Résumé :

Un Vague reflet dans une vitre apprend à Raoul Cérusier que les 'employés du' service des permis B.O.B. ne se moquent pas de lui en affirmant qu'il ne ressemble pas à ses photos.. C'est vrai : il a subitement changé de visage. Par contre, son corps, sa voix sont les mêmes. Il faut aviser, gagner du temps pour trouver un moyen de faire admettre cette métamorphose à sa femme Renée, â ses amis, à sa secrétaire Lucienne, et reprendre sa place au foyer conjugal sans qu'... >Voir plus

étiquettes

Ajouter des étiquettes

Que lire après La Belle ImageVoir plus

Critiques, Analyses et Avis (6)

Voir plus

Ajouter une critique

"Il a suffi d'un nouveau visage, il a suffi d'un masque. (...) Je crois vraiment que la transparence d'un visage n'est pas une vaine métaphore, le visage d'un homme laissant réellement paraître son âme et la réfractant selon l'indice de réfraction qui lui est propre."

Dans ce roman à la veine fantastico-réaliste, Marcel Aymé joue les démiurges goguenards. Son héros, le ténébreux mais banal Raoul Cérusier change de façon abrupte de binette. Il se métamorphose, à l'occasion d'une démarche administrative, en un séduisant blondin. Cet élément perturbateur va occasionner moult remises en questions chez cet homme, mari honnête, père aimant et patron arrangeant.

Suborner une inconnue ou reconquérir sa propre épouse, voici de nouveaux défis dans une vie désormais sens dessous-dessus. Mais la liberté a des limites et il faut savoir rechausser ses Charentaises...

Ce récit s'apparente d'abord à une tisane, boisson sédative peu exaltante. L'écriture en est très sobre, les personnages grisâtres et l'action apathique. Mais ses vertus ne se font pas attendre : la bardane et le ginseng se substituent au tilleul et à la passiflore redoutés. Tonique et stimulant, le roman taraude le lecteur, le dérange dans son confort et ouvre de subtiles perspectives. Marcel Aymé parvient à introduire dans son histoire ouroborique (elle se termine là où elle a commencé) une zone d'inconfort dans laquelle s'engouffrent nos questionnements existentiels sur l'identité et l'altérité. Je est un autre, certes, mais quid si un autre devient Je ?

Un Aymé de très bon aloi.

Lien : http://lavieerrante.over-blo..

Dans ce roman à la veine fantastico-réaliste, Marcel Aymé joue les démiurges goguenards. Son héros, le ténébreux mais banal Raoul Cérusier change de façon abrupte de binette. Il se métamorphose, à l'occasion d'une démarche administrative, en un séduisant blondin. Cet élément perturbateur va occasionner moult remises en questions chez cet homme, mari honnête, père aimant et patron arrangeant.

Suborner une inconnue ou reconquérir sa propre épouse, voici de nouveaux défis dans une vie désormais sens dessous-dessus. Mais la liberté a des limites et il faut savoir rechausser ses Charentaises...

Ce récit s'apparente d'abord à une tisane, boisson sédative peu exaltante. L'écriture en est très sobre, les personnages grisâtres et l'action apathique. Mais ses vertus ne se font pas attendre : la bardane et le ginseng se substituent au tilleul et à la passiflore redoutés. Tonique et stimulant, le roman taraude le lecteur, le dérange dans son confort et ouvre de subtiles perspectives. Marcel Aymé parvient à introduire dans son histoire ouroborique (elle se termine là où elle a commencé) une zone d'inconfort dans laquelle s'engouffrent nos questionnements existentiels sur l'identité et l'altérité. Je est un autre, certes, mais quid si un autre devient Je ?

Un Aymé de très bon aloi.

Lien : http://lavieerrante.over-blo..

Raoul Cérusier est un homme simple, bon mari, père attentionné, il traverse son existence de courtier en publicité sans se faire remarquer.

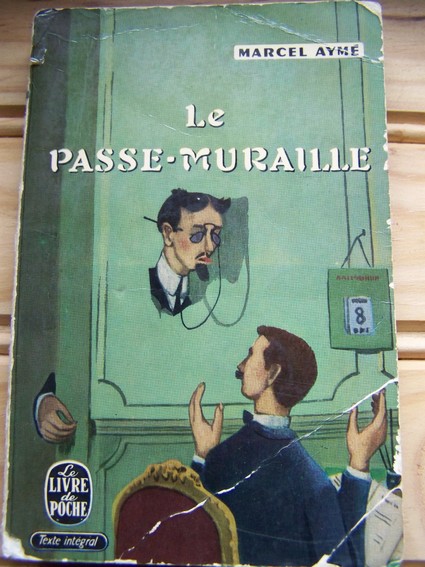

Mais un jour il ne ressemble plus à ses photos et part pour un voyage merveilleux qui le prendra au piège mais dont l'épilogue ne sera pas tragique. Dans ce récit, raconté à la première personne, Marcel Aymé introduit une part de fantastique dans la vie quotidienne de son personnage (comme dans celle de Dutilleul du formidable ''le passe muraille'').

Ce roman, injustement un peu oublié, cache cependant des trésors d'ironie, de tendresse et et la plume si fine de Marcel Aymé sait nous rendre attachant ce personnage déroutant et original.

Mais un jour il ne ressemble plus à ses photos et part pour un voyage merveilleux qui le prendra au piège mais dont l'épilogue ne sera pas tragique. Dans ce récit, raconté à la première personne, Marcel Aymé introduit une part de fantastique dans la vie quotidienne de son personnage (comme dans celle de Dutilleul du formidable ''le passe muraille'').

Ce roman, injustement un peu oublié, cache cependant des trésors d'ironie, de tendresse et et la plume si fine de Marcel Aymé sait nous rendre attachant ce personnage déroutant et original.

La belle image est un roman qui parvient à utiliser l'absurde pour mieux dévoiler et mettre en perspective nos quotidiens ordinaires et bien rangés.

Si Marcel Aymé parvient aisément à nous introduire dans la tête de Raoul Césurier, son talent réside dans sa capacité à exprimer les émotions, les états d'âme et la raison des uns et des autres face à un événement fantastique qu'on cherche à nier, à réparer ou à exploiter.

Surtout, j'ai trouvé que la force du roman consiste à explorer le lien entre notre corps, particulièrement notre visage, et notre psyché. L'auteur parvient en effet à critiquer, par la fiction, la vision occidentale qui fait la part belle à l'intellect, laissant de côté le corps jugé comme une enveloppe plus qu'un moyen d'expression.

Néanmoins, il m'a semblé que langage de l'auteur est un peu ardu et nous oblige à le lire avec beaucoup de concentration, à la manière d'un livre qu'on lit pour l'école.

Si Marcel Aymé parvient aisément à nous introduire dans la tête de Raoul Césurier, son talent réside dans sa capacité à exprimer les émotions, les états d'âme et la raison des uns et des autres face à un événement fantastique qu'on cherche à nier, à réparer ou à exploiter.

Surtout, j'ai trouvé que la force du roman consiste à explorer le lien entre notre corps, particulièrement notre visage, et notre psyché. L'auteur parvient en effet à critiquer, par la fiction, la vision occidentale qui fait la part belle à l'intellect, laissant de côté le corps jugé comme une enveloppe plus qu'un moyen d'expression.

Néanmoins, il m'a semblé que langage de l'auteur est un peu ardu et nous oblige à le lire avec beaucoup de concentration, à la manière d'un livre qu'on lit pour l'école.

Comment un évènement extraordinaire arrive dans la vie d'un homme ordinaire.

Raoul Cérusier voit sa petite vie monotone bouleversée lorsqu'il s'aperçoit qu'il a changé de visage.

Il va devoir assumer cette transformation et tenter de reprendre le cours de sa vie, mais comment expliquer ',inexplicable ?

J'ai lu ce livre en troisième, c'est à dire il y a déjà pas mal de temps et j'ai beaucoup aimé.

Cette petite touche de fantastique dans un quotidien bien réel est magnifiquement retranscrit.

Avec cette histoire, Marcel Aymé m'a donné l'envie d'écrire à mon tour des histoires où un petit grain de sable vient perturber une existence des plus banale.

Raoul Cérusier voit sa petite vie monotone bouleversée lorsqu'il s'aperçoit qu'il a changé de visage.

Il va devoir assumer cette transformation et tenter de reprendre le cours de sa vie, mais comment expliquer ',inexplicable ?

J'ai lu ce livre en troisième, c'est à dire il y a déjà pas mal de temps et j'ai beaucoup aimé.

Cette petite touche de fantastique dans un quotidien bien réel est magnifiquement retranscrit.

Avec cette histoire, Marcel Aymé m'a donné l'envie d'écrire à mon tour des histoires où un petit grain de sable vient perturber une existence des plus banale.

J'ai lu ce livre il y a deux ans environ et il me reste en tête. Je crois que le sens de cette histoire est plus difficile à saisir qu'il ne paraît. Ce n'est, j'en suis sûr, pas seulement une critique de la vie conjugale. Ce serait d'une platitude et d'une misogynie ennuyeuse. Je crois que c'est aussi une critique de l'attrait qu'ont exercé les mouvements fascistes sur la population et la curieuse amnésie qui a suivi 1945. Je crois qu'on peut trouver le fondement de cette interprétation dans la vie de Marcel Aymé lui-même et des accusations dont il fut l'objet à la libération.

Citations et extraits (3)

Ajouter une citation

Il y a une façon de discipliner les hommes dans les plus petites choses de la vie quotidienne qui les met une bonne fois à la merci de leurs femmes. C'est très bien vu. Mais il arrive un jour où tout de même on s'aperçoit qu'il y a autre chose à faire dans la vie que de s'aplatir comme un chien aux pieds d'une petite bonne femme pincée. Tiens, il faut que tu le saches. Je ne suis pas allé à Bucarest pour faire des affaires, mais parce que j'avais assez de ta chambre à coucher et de ton petit cœur bien épousseté. J'étais parti pour ne plus revenir. Et j'ai fait un voyage merveilleux, un voyage que tu ne peux pas comprendre dans ta petite tête de comptable.

(quatrième de couverture de l'édition parue chez "Folio" en 1972)

(quatrième de couverture de l'édition parue chez "Folio" en 1972)

Ce portrait, qui n'était plus le mien, je le regardais un peu comme celui d'un ami absent, avec le recul de la séparation, et mon caractère, mon attitude dans la vie, m'apparaissaient soudain en gros traits qui n'étaient pas tous flatteurs. Je découvrai ou croyais découvrir sous leur vrai jour ce souci constant d'équité qui me rendait souvent mesquin et injuste, ma peur d'être dupe qui tournait à une espèce de suffisance agressive, un besoin vaniteux d'éprouver mon autorité sur les gens de mon entourage, une certaine soumission trop empressée à l'argent, au pouvoir, à l'idée que l'inégalité des conditions est le ressort du monde, et aussi un robuste sentiment du devoir, de l'honnêteté considérée comme un placement, un dévouement fidèle à mes affections, une réelle générosité qui eût été plus agissante si elle n'avait été tempérée par une trop grande méfiance. Ces travers et ces qualités, inscrits sur mon ancien visage, je les sentais encore remuer en moi, mais déjà différents, ayant perdu en partie la convergence et la solidarité qui en faisaient une synthèse et conféraient à l'ensemble une individualité. C'était comme si un élément directeur leur eût manqué tout d'un coup. Il me semble qu'un visage ne soit pas seulement un miroir reflétant nos pensées et nos sentiments, mais qu'il réagisse lui-même sur ceux-ci et se compose avec eux.

En me voyant dans la glace, je ne pus m’empêcher de jeter un coup d’œil derrière moi pour m’assurer que je n’avais pas en face de moi le visage d’un étranger. Mais j’ouvris la bouche, je fronçai le nez, les sourcils, et le visage inconnu ouvrit pareillement la bouche, fronça le nez, les sourcils. Sur le pas de la porte, le propriétaire de la boutique et une jeune employée s’amusaient de mes grimaces, et leur curiosité ironique me mit en fuite. L’opinion qu’ils avaient pu se faire de ma conduite me parut même si importante que je songeai sérieusement à revenir sur mes pas, afin de leur fournir une explication qui leur parût plausible.

Videos de Marcel Aymé (36)

Voir plusAjouter une vidéo

autres livres classés : roman satiriqueVoir plus

Les plus populaires : Littérature française

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Collection Folio

thierryguidicelli

195 livres

Autres livres de Marcel Aymé (88)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Marcel Aymé

En quelle année est né Marcel Aymé?

1880

1897

1902

1910

10 questions

60 lecteurs ont répondu

Thème :

Marcel AyméCréer un quiz sur ce livre60 lecteurs ont répondu