Frédéric PajakManifeste incertain tome 1 sur 9

/5 33 notes

/5 33 notes

Résumé :

Des souvenirs éparpillés, la rumeur de la mer furieuse, Samuel Beckett, Bram van Velde, le retour des Esprits, deux jeunes fascistes à la fin des années 1980, et puis Walter Benjamin, rêveur abîmé dans le paysage, qui s’interroge sur l’avenir du roman, sur l’Histoire, sur l’avènement du nazisme et de la culture de masse. Après un premier séjour en 1932 sur l’île d’Ibiza, fuyant Berlin, il y retourne en 1933. C’est l’heure du basculement, de l’exil définitif, de la p... >Voir plus

étiquettes

Ajouter des étiquettes

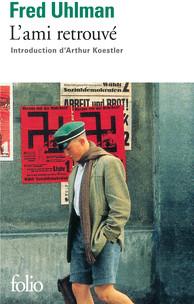

Que lire après Manifeste incertain, tome 1Voir plus

Critiques, Analyses et Avis (6)

Voir plus

Ajouter une critique

“On peut aimer le travail, la raideur des gestes obligatoires. On peut aussi aimer le chaos, l'hésitation, la maladresse, l'erreur. On peut aimer ne pas choisir, ou même choisir de ne pas choisir.” le Manifeste incertain déambule dans l'entre-deux. Ni bande dessinée, ni roman, ni vraiment texte illustré, sa forme louvoie entre texte et image, tandis que le fond semble se nourrir de fragments épars. Bouts de récits, citations, détails historiques, bribes autobiographiques : comme un naufragé qui assemble des débris pour construire son radeau, Frédéric Pajak dérive, s'appuie sur l'Histoire pour tenter d'appréhender la sienne, puise dans son expérience pour comprendre le passé. Remonte à sa grand-mère Eugénie, à ses bizutages adolescents, à sa timidité maladive ou au destin tragique de deux néo-nazis croisés un matin d'hiver de 1980.

Jamais aussi à l'aise que lorsqu'il s'agit, dans un mélange de poésie et d'érudition, de tourner autour de son sujet pour mieux le capturer, l'auteur de L'Immense Solitude convoque Beckett, Céline, le peintre Bram van Velde ou le dramaturge Ernst Toller. Avant de se laisser attirer, comme un satellite, par la figure de Walter Benjamin, auteur insaisissable, écrivain-philosophe-traducteur-journaliste, penseur de l'ère de la culture de masse. En se concentrant sur les années 1932-1933, lorsque Benjamin, fuyant Berlin, trouve refuge sur l'île d'Ibiza, le Manifeste incertain met en perspective les méditations du Berlinois sur le roman avec le basculement de l'Europe dans l'extrémisme. Et se mue du même coup en une réflexion sur le rôle de l'intellectuel, bringuebalé par la fureur du XXe siècle, son fascisme carnassier, ses illusions passionnées, et ses désillusions plus terribles encore.

Et les illustrations là-dedans ? D'un noir et blanc au réalisme photographique, elles sont, nous explique l'auteur, “comme des images d'archives : morceaux de vieilles photos recopiées, paysages d'après nature, fantaisies. [Elles] vivent leur vie, n'illustrent rien, ou à peine un sentiment confus.” Elles apportent un contrepoint, un éclairage différent. Parfois même, quand le lien entre le dessin et le récit semble inexistant, leur puissance expressive est telle qu'elles insinuent une inquiétude diffuse. La plupart du temps, les personnages sont de dos, leurs traits dissimulés dans l'ombre, ou gâchés par un contre-jour menaçant. Quand on croise leur regard, il est dérangeant, exorbité, bizarrement dissonant. de quoi ajouter encore à la beauté désenchantée d'un ouvrage traversé, une fois encore chez Frédéric Pajak, par le spectre de la solitude. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard s'il a choisi de se pencher sur Walter Benjamin, qui écrivait : “Le lieu de naissance du roman est l'individu dans sa solitude.”

http://www.laccoudoir.com

Jamais aussi à l'aise que lorsqu'il s'agit, dans un mélange de poésie et d'érudition, de tourner autour de son sujet pour mieux le capturer, l'auteur de L'Immense Solitude convoque Beckett, Céline, le peintre Bram van Velde ou le dramaturge Ernst Toller. Avant de se laisser attirer, comme un satellite, par la figure de Walter Benjamin, auteur insaisissable, écrivain-philosophe-traducteur-journaliste, penseur de l'ère de la culture de masse. En se concentrant sur les années 1932-1933, lorsque Benjamin, fuyant Berlin, trouve refuge sur l'île d'Ibiza, le Manifeste incertain met en perspective les méditations du Berlinois sur le roman avec le basculement de l'Europe dans l'extrémisme. Et se mue du même coup en une réflexion sur le rôle de l'intellectuel, bringuebalé par la fureur du XXe siècle, son fascisme carnassier, ses illusions passionnées, et ses désillusions plus terribles encore.

Et les illustrations là-dedans ? D'un noir et blanc au réalisme photographique, elles sont, nous explique l'auteur, “comme des images d'archives : morceaux de vieilles photos recopiées, paysages d'après nature, fantaisies. [Elles] vivent leur vie, n'illustrent rien, ou à peine un sentiment confus.” Elles apportent un contrepoint, un éclairage différent. Parfois même, quand le lien entre le dessin et le récit semble inexistant, leur puissance expressive est telle qu'elles insinuent une inquiétude diffuse. La plupart du temps, les personnages sont de dos, leurs traits dissimulés dans l'ombre, ou gâchés par un contre-jour menaçant. Quand on croise leur regard, il est dérangeant, exorbité, bizarrement dissonant. de quoi ajouter encore à la beauté désenchantée d'un ouvrage traversé, une fois encore chez Frédéric Pajak, par le spectre de la solitude. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard s'il a choisi de se pencher sur Walter Benjamin, qui écrivait : “Le lieu de naissance du roman est l'individu dans sa solitude.”

http://www.laccoudoir.com

Ce manifeste incertain, il trottait dans la tête de Frédéric Pajak depuis de longues années. En gestation depuis l'enfance, à vrai dire, avec ce désir chevillé au corps "d'un livre, mélange de mots et d'images. Des bouts d'aventure, des souvenirs ramassés, des sentences, des fantômes, des héros oubliés, des arbres, la mer furieuse".

Frédéric Pajak consigne et croque tout ce qui l'interpelle, l'interroge, le surprend, l'exècre. Noircissant au fil des ans, une multitude de carnets : mots ou lignes de fuite, fusain ou encre de chine, simple stylo bille... avec cette attention à L Histoire, la Petite au détriment de la Grande – celle qu'on ne nous dicte ni ne nous apprend –, pour ne pas faire table rase des Hommes précédents, avalés par l'oubli de la société dominante et de l'air de son temps.

Ces hommes et ces femmes traversent ce livre, comme ils doivent peupler, non pas seulement l'imaginaire, mais la réalité psychique de leur auteur ; ils n'ont rien d'évanescents. Ils sont là, sous nos yeux, prenant vie sous la force du trait, la puissance du noir et blanc et ses tonalités infinies...

Cette histoire-là, Frédéric Pajak nous l'offre comme on partage des pensées, un récit fondateur auquel il donne vie à la force du trait et des mots, dans un équilibre d'une justesse qui force l'admiration.

Quand on pense au manifeste, on a d'abord à l'esprit cette déclaration politique, fixe et revendicatrice. Une idée forte d'engagement aussi. Cette incertitude, qui lui est accolée vient mettre à mal, tempérer cette première impression. L'incertain ouvre à tous les possibles, celui de se tromper, de corriger, de pouvoir revenir sur les affirmations d'avant... Rien n'est figé. Quelle liberté accordée ! Quel espace pour penser, respirer et comprendre !

Quels sont les acteurs de ce tome 1 ? Poulette, sa grand-mère, débordante d'amour qui ouvre ce manifeste, laissant la place quelques pages plus loin à Beckett et les frères van Velde, d'une austérité qui protège, comme un rempart :

"Je n'aime pas parler. Je n'aime pas qu'on me parle. La peinture, c'est du silence."

Et... Walter Benjamin : sa vie, ses errances, sa fuite en avant... comme si le voyage pouvait être un remède, une échappatoire à toutes les atrocités que nous réservent cette époque, trop occupée à couver en son sein toutes les haines qu'elle nourrit, pour en voir la finalité...

Avril 1932, il embarque sur un bateau à Hambourg.

"Il est écrivain. Écrivain ? Ou peut-être penseur, lecteur, traducteur ? ... Il a au moins la réputation d'être un auteur incompréhensible. Philosophe ?"

Il est surtout complètement paumé. Cette certitude de devoir dire, penser, embrasser tout ce bouillonnement du peuple, lui le bourgeois désargenté, qui ressent cette tragédie qui arrive, sans savoir comment lancer l'alerte... "il froisse la syntaxe à force de sanglots ravalés, de sentences amères. Il s'adresse à l'homme perdu d'après le 30 janvier 1933, l'homme nu qui "crie tel un nouveau-né dans les couches sales de cette époque".

On quitte Walter Benjamin à la fin du mois de septembre 1933, délaissant Ibiza pour Marseille. On aura navigué au fil des pages entre les lieux et les époques, mêlés, tissés, tous intimement liés, aux souvenirs de l'auteur...

Une lecture à vivre ! Je suis déjà plongée dans le tome 2, cheminant avec Frédéric Pajak, Paris au temps de ses pavés et de sa gouaille qui ressurgit entre les SDF et nos indifférences...

Lien : http://page39.eklablog.com/m..

Frédéric Pajak consigne et croque tout ce qui l'interpelle, l'interroge, le surprend, l'exècre. Noircissant au fil des ans, une multitude de carnets : mots ou lignes de fuite, fusain ou encre de chine, simple stylo bille... avec cette attention à L Histoire, la Petite au détriment de la Grande – celle qu'on ne nous dicte ni ne nous apprend –, pour ne pas faire table rase des Hommes précédents, avalés par l'oubli de la société dominante et de l'air de son temps.

Ces hommes et ces femmes traversent ce livre, comme ils doivent peupler, non pas seulement l'imaginaire, mais la réalité psychique de leur auteur ; ils n'ont rien d'évanescents. Ils sont là, sous nos yeux, prenant vie sous la force du trait, la puissance du noir et blanc et ses tonalités infinies...

Cette histoire-là, Frédéric Pajak nous l'offre comme on partage des pensées, un récit fondateur auquel il donne vie à la force du trait et des mots, dans un équilibre d'une justesse qui force l'admiration.

Quand on pense au manifeste, on a d'abord à l'esprit cette déclaration politique, fixe et revendicatrice. Une idée forte d'engagement aussi. Cette incertitude, qui lui est accolée vient mettre à mal, tempérer cette première impression. L'incertain ouvre à tous les possibles, celui de se tromper, de corriger, de pouvoir revenir sur les affirmations d'avant... Rien n'est figé. Quelle liberté accordée ! Quel espace pour penser, respirer et comprendre !

Quels sont les acteurs de ce tome 1 ? Poulette, sa grand-mère, débordante d'amour qui ouvre ce manifeste, laissant la place quelques pages plus loin à Beckett et les frères van Velde, d'une austérité qui protège, comme un rempart :

"Je n'aime pas parler. Je n'aime pas qu'on me parle. La peinture, c'est du silence."

Et... Walter Benjamin : sa vie, ses errances, sa fuite en avant... comme si le voyage pouvait être un remède, une échappatoire à toutes les atrocités que nous réservent cette époque, trop occupée à couver en son sein toutes les haines qu'elle nourrit, pour en voir la finalité...

Avril 1932, il embarque sur un bateau à Hambourg.

"Il est écrivain. Écrivain ? Ou peut-être penseur, lecteur, traducteur ? ... Il a au moins la réputation d'être un auteur incompréhensible. Philosophe ?"

Il est surtout complètement paumé. Cette certitude de devoir dire, penser, embrasser tout ce bouillonnement du peuple, lui le bourgeois désargenté, qui ressent cette tragédie qui arrive, sans savoir comment lancer l'alerte... "il froisse la syntaxe à force de sanglots ravalés, de sentences amères. Il s'adresse à l'homme perdu d'après le 30 janvier 1933, l'homme nu qui "crie tel un nouveau-né dans les couches sales de cette époque".

On quitte Walter Benjamin à la fin du mois de septembre 1933, délaissant Ibiza pour Marseille. On aura navigué au fil des pages entre les lieux et les époques, mêlés, tissés, tous intimement liés, aux souvenirs de l'auteur...

Une lecture à vivre ! Je suis déjà plongée dans le tome 2, cheminant avec Frédéric Pajak, Paris au temps de ses pavés et de sa gouaille qui ressurgit entre les SDF et nos indifférences...

Lien : http://page39.eklablog.com/m..

Un destin particulier peut fournir un instantané de l'Histoire. Frédéric Pajak a choisi Walter Benjamin pour remplir cette fonction, peut-être parce qu'il avait écrit : « Je ne vais rien dérober de précieux ni m'approprier des formules spirituelles. Mais les guenilles, le rebut : je ne veux pas en faire l'inventaire, mais leur permettre d'obtenir justice de la seule façon possible : en les utilisant ». Fragments éparpillés, paroles frénétiques ou taiseuses –entre Samuel Beckett et les frères van Velde-, reléguées au second plan de l'image, constituent la somme vague du sens insaisissable de l'Histoire. Walter Benjamin se rend dans la petite Ibiza de 1932, île encore préservée, capable d'inspirer à Albert Camus cette réflexion : « Si le langage de ces pays s'accordait à ce qui résonnait profondément en moi, ce n'est pas parce qu'il répondait à mes questions, mais parce qu'il les rendait inutiles ». Il y retourne en 1933 dans l'exil d'une Allemagne balbutiant ses premières gammes nazies. Il errera ensuite entre la France, l'Espagne, l'Italie et le Danemark pendant sept ans. Une vie en miettes, qui se nourrit de semblables miettes littéraires, qui emprunte à toutes les idéologies sans jamais s'y amarrer définitivement pour produire une oeuvre morcelée, légitimant à son tour Frédéric Pajak dans l'écriture d'un livre en images, entre le document et le roman, le personnel et l'universel.

J'ai découvert la série avec le tome 3 et celui-ci était si plein que je me suis ruée avec avidité sur les autres volumes pour connaître à fond le manifeste. Peut-être n'aurais-je pas été aussi empressée si j'avais raisonnablement parcouru la série dans son ordre chronologique. Avec ce premier volume, Frédéric Pajak se cherche encore un peu et marche d'un pas incertain. Ses errances créatives, belles, forment toutefois une gangue un peu lâche de références. Mais il ne faut pas lâcher le morceau. Consistance et densité vont bientôt lui être insufflées…

J'ai découvert la série avec le tome 3 et celui-ci était si plein que je me suis ruée avec avidité sur les autres volumes pour connaître à fond le manifeste. Peut-être n'aurais-je pas été aussi empressée si j'avais raisonnablement parcouru la série dans son ordre chronologique. Avec ce premier volume, Frédéric Pajak se cherche encore un peu et marche d'un pas incertain. Ses errances créatives, belles, forment toutefois une gangue un peu lâche de références. Mais il ne faut pas lâcher le morceau. Consistance et densité vont bientôt lui être insufflées…

Premier volet d'une série de livres très personnels, dans lequels le texte et les dessins se mêlent et se complètent. L'auteur évoque le désir, le fantasme, né dès l'enfance d'un livre absolu, toujours à recommencer, à reconstruire. Il parle de lui, mais aussi d'autres figures, d'artistes, d'écrivains, qui disent de par leurs vies, et de par leurs oeuvres.

Le plus important, celui qui est au centre de cet ouvrage, c'est Walter Benjamin. Dans les années trente, la montée du nazisme en Allemagne. le destin individuel se mêle à l'histoire, qui forcément transforme la vie des individus, qui sont d'une certaine façon impuissants face à elle. D'autres figures sont là, d'une manière plus fugitive, Céline, Beckett etc. Mais Benjamin symbolise quelque chose de fort, entre lucidité et incapacité, entre puissance de pensée et impossibilité de rendre le pire réel. La tragique de la condition humaine, en quelque sorte.

C'est un livre très original, inventif, un projet qui sort le lecteur des habitudes trop confortables. Mais il m'a manqué quelque chose que j'aurais du mal à préciser pour être complètement emportée. Peut-être que les dessins, aussi réussis soient-ils laissent moins de place au texte, et que je me suis toujours sentie frustrée par des textes trop courts. Mais j'ai été suffisamment intéressée pour continuer à suivre Frédéric Pajak encore un tome ou deux, pour voir comment son projet évolue et se construit.

Le plus important, celui qui est au centre de cet ouvrage, c'est Walter Benjamin. Dans les années trente, la montée du nazisme en Allemagne. le destin individuel se mêle à l'histoire, qui forcément transforme la vie des individus, qui sont d'une certaine façon impuissants face à elle. D'autres figures sont là, d'une manière plus fugitive, Céline, Beckett etc. Mais Benjamin symbolise quelque chose de fort, entre lucidité et incapacité, entre puissance de pensée et impossibilité de rendre le pire réel. La tragique de la condition humaine, en quelque sorte.

C'est un livre très original, inventif, un projet qui sort le lecteur des habitudes trop confortables. Mais il m'a manqué quelque chose que j'aurais du mal à préciser pour être complètement emportée. Peut-être que les dessins, aussi réussis soient-ils laissent moins de place au texte, et que je me suis toujours sentie frustrée par des textes trop courts. Mais j'ai été suffisamment intéressée pour continuer à suivre Frédéric Pajak encore un tome ou deux, pour voir comment son projet évolue et se construit.

Remarquable roman graphique dans lequel Frédéric Pajak évoque son enfance, ses années de collège, sa rencontre avec la peinture, la littérature, la politique. A travers la vie et les écrits de Walter Benjamin, il s'interroge sur le nazisme, la culture bourgeoise, le roman, l'art, le sort des juifs, le sens du quotidien. Des dessins puissants accompagnent et soulignent ses propos avec efficacité : il émane d'eux une lumière qui semble projetée de leur obscurité même.

Magnifique ouvrage des Editions Noir sur Blanc.

Je commence sans tarder le volume 2.

Magnifique ouvrage des Editions Noir sur Blanc.

Je commence sans tarder le volume 2.

critiques presse (3)

Le lecteur devenu inconditionnel a pu constater, parfois avec angoisse, à quel point la «misère» fondatrice de Pajak lui collait à la peau, comme s’il ne pouvait se défaire d’un sentiment d’irrémédiable traduit sur la page par la noirceur des idées et de l’encre à dessin.

Lire la critique sur le site : Liberation

C'est aujourd'hui Walter Benjamin que Pajak convoque, dans le superbe Manifeste incertain, premier volet d'une série qu'il annonce comme une méditation sur l'Histoire.

Lire la critique sur le site : Telerama

Le premier mot qui vient quand on ouvre un livre de Frédéric Pajak c'est «beau». Beau par le contenu, beau aussi par le contenant.

Lire la critique sur le site : Bibliobs

Citations et extraits (13)

Voir plus

Ajouter une citation

Les intellectuels ne parlent qu'aux intellectuels, et à quelques politiciens qui leur donnent l'illusion d'avoir un mot à dire. Mais le peuple n'a que faire de leurs lubies. Il est un être opaque, une pulsation sourde qui bat à son propre rythme, s'interrompt soudain pour exploser, avant de revenir à son battement. C'est toujours lui qui bat la mesure. Le peuple : cette indicible entité qui résiste à toute définition, cette masse qui s’exalte dans la guerre et agonise dans la paix, qui semble parfois réclamer la vérité, voire incarner la "sagesse populaire", juste avant de réclamer le pire. Le peuple est incompréhensible.

A sa manière, Benjamin ramasse les rebuts de la pensée qu’il accumule en autant de citations, ce qui signifie ne plus écrire de pensum théorique, mais donner un nouveau chemin à la pensée, en la reconstruisant à partir de fragments : « Je ne vais rien dérober de précieux ni m’approprier des formules spirituelles. Mais les guenilles, le rebut : je ne veux pas en faire l’inventaire, mais leur permettre d’obtenir justice de la seule façon possible : en les utilisant ».

Walter Benjamin n’a jamais travaillé de ses mains. Il est l’archétype de « l’enfant bourgeois de bonne famille » qui s’éprend niaisement de la classe ouvrière. Mieux : il pense que sa libération à lui ne peut s’accomplir que par la libération du prolétariat. Mais Benjamin ne connaît rien aux prolétaires. Il parle le jargon des intellectuels marxistes et trahit sa propre classe sociale en l’agressant idéologiquement, par le biais de l’écriture.

Je suis enfant, dix ans peut-être. Je rêve d'un livre, mélange de mots et d'images. Des bouts d'aventure, des souvenirs ramassés, des sentences, des fantômes, des héros oubliés, des arbres, la mer furieuse. J'accumule des phrases et des dessins, le soir, le jeudi après-midi, mais surtout les jours d'angine ou de bronchite, seul dans l'appartement familial, libre. J'en fais un échafaudage que je détruis très vite. Le livre meurt chaque jour.

L’Italie est frappée par des attentats attribués aux anarchistes. En réalité, ils sont exécutés par des groupuscules néofascistes manipulés par les services secrets. Les commanditaires ? On parle de hauts responsables de la Démocratie chrétienne, de la Loge P2, et même de la CIA. La confusion est totale. Dans les usines, l’autogestion généralisée est à l’ordre du jour. Tous les partis politiques s’inquiètent. Comment faire taire la classe ouvrière ? Le terrorisme s’avère le meilleur remède contre l’utopie.

Videos de Frédéric Pajak (16)

Voir plusAjouter une vidéo

Lecteur, écrivain, dessinateur, Frédéric Pajak déploie son imaginaire depuis 2012 dans un livre sans fin, "Le Manifeste incertain " : au rythme d'un volume par an, cette entreprise littéraire s'achève cette année avec la parution de son 9e volume "Avec Pessoa". Si chaque volume est consacré à la biographie d'une figure que L Histoire a longtemps malmené, ils tissent entre eux une toile plus vaste, l'incertitude comme fil rouge.

Les plus populaires : Bande dessinée

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Frédéric Pajak (26)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Quelle guerre ?

Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell

la guerre hispano américaine

la guerre d'indépendance américaine

la guerre de sécession

la guerre des pâtissiers

12 questions

3204 lecteurs ont répondu

Thèmes :

guerre

, histoire militaire

, histoireCréer un quiz sur ce livre3204 lecteurs ont répondu