Jean-Jacques Rousseau

Bruno Bernardi (Éditeur scientifique)/5 934 notes

Bruno Bernardi (Éditeur scientifique)/5 934 notes

Résumé :

Qu'est-ce que le citoyen attend ou devrait attendre de l'État en échange de l'obéissance à ses lois ? Le propos de Jean-Jacques Rousseau dans son "Contrat social", publié en 1762, est de déduire la forme constitutionnelle de l'État légitime, la "République."

L'ouvrage expose à la fois les grands principes de cette République et les raisons qui en font une réalité historique condamnée à disparaître. À l'heure où il écrit, Rousseau, tourné vers le modèle des c... >Voir plus

L'ouvrage expose à la fois les grands principes de cette République et les raisons qui en font une réalité historique condamnée à disparaître. À l'heure où il écrit, Rousseau, tourné vers le modèle des c... >Voir plus

étiquettes

Ajouter des étiquettes

Que lire après Du contrat socialVoir plus

Critiques, Analyses et Avis (44)

Voir plus

Ajouter une critique

Avez-vous goûté la toute récente séquence de passe-passe gouvernementale avec l'art de ne rien changer en faisant croire que tout change, mais surtout en mettant aux manettes des gens que la population n'a jamais désignés ? C'est fantastique, non ? Et la réforme des retraites, adoptée magistralement, fourrée de force dans la bouche vociférante d'une majorité de la population, qui lui était hostile ? Et les gilets jaunes, arrêtés à coups de matraque, de gaz lacrymogènes et de LBD en pleine gueule ? Démocratie, cela s'appelle, mes chers enfants, n'en doutez point et n'en doutez jamais... à moins qu'il ne vous vienne malencontreusement à l'esprit de lire ce petit livre !

Waouh ! Fantastique Jean-Jacques Rousseau ! Écrire un tel livre en 1762, avant même tous les grands épisodes révolutionnaires, toutes les authentiques tentatives ultérieures d'instaurations démocratiques, franchement, chapeau, chapeau bas, très, très bas, mon cher Jean-Jacques. J'en reste estomaquée.

De quoi disposait-il pour faire son analyse philosophico-politique ? de quelques trucs antiques, de Sparte à Rome, des républiques de Venise ou de Genève, une fraîche tentative corse sous la houlette de Pascale Paoli, deux ou trois choses ici ou là en Europe et c'est à peu près tout. Et pourtant, et pourtant, il signe un texte lumineux, flamboyant, édifiant, revigorant et incroyablement inspirant pour quiconque s'intéresse aux questions politiques et aux aspirations démocratiques.

Il pose les questions essentielles : qu'est-ce qu'une société ? qu'est-ce que faire société ? quel type de relations doit unir chacun de ses membres ? etc. Ça paraît évident, or on y réfléchit peu, du moins trop peu, sans doute, de sorte que la paresse à nous emparer réellement de cette question nous rend passifs, tous collectivement, comme si, finalement, tout bien considéré, c'était comme ça, et qu'on n'y pouvait rien changer, jamais, que si l'on se hasardait à vouloir y changer quelque chose, ça serait pire.

On nous rebat les oreilles depuis l'enfance que notre république est vraiment ce qu'il y a de mieux sur Terre, que nous avons des tas et des tas de libertés, que tout ce qui se fait ailleurs est pire de chez pire, et que donc, nous devons nous satisfaire de ce que nous avons et de ne surtout pas le questionner ni chercher à l'amender, car déjà, il faut s'estimer heureux.

Et démocratie, cela s'appelle, un tel machin, un truc où l'on ne vous consulte jamais pour faire passer des lois, que même quand vous votez " non " à un référendum (octroyé par grandeur d'âme), on vous bidouille aussitôt après un " oui ", car vous êtes un peu cons, vous vous êtes trompés de case au moment de voter.

On vous dit que la cheffe de ce grand truc hyper méga démocratique et européen, c'est Madame van der Machin, une dame que vous n'avez jamais élue, mais qui est en poste quand même, et puis après on vous dit que ce n'est pas possible de faire des réformes à l'échelon national élu car les non-élus européens ont dit que ça n'était pas possible. Mais que les lobbys à Bruxelles, ça c'est autorisé, et c'est même souhaitable, car ils savent bien mieux que les citoyens administrés ce qui est bon pour lesdits citoyens. Vous voyez, ce genre de chose, ça vous dit quelque chose ?

Tous les 5 ans, on nous annonce joyeusement qu'on va avoir un très grand droit, un droit magique et rarissime, un droit dont il faut faire grand cas, le droit de choisir entre bonnet blanc et blanc bonnet, entre ENA n°1 et ENA n°2, tous issus de milieux hautement représentatifs de toutes les couches sociales, des gens qui vont décider à notre place, parce que nous on est tous trop cons alors que eux, non, vous pensez bien, ce sont des cracs en tous domaines, des éoliennes au commerce international en passant par les télécommunications, la fiscalité, les techniques de construction ou les biotechnologies, la santé, tout, tout, tout, absolument tout je vous dis, experts en tout ils sont nos députés et nos chers présidents.

Et nous, bien sagement, bien docilement, on demeure mineurs toute notre vie, car les majeurs, ceux qui décident, ce sont eux, et pas nous. Mais rassurons-nous, EUX, les majeurs, ils décident tout dans NOTRE intérêt, nous, les mineurs, soyons-en persuadés et à n'en pas douter. Et c'est comme ça, tous les 5 ans dans le meilleur des mondes possibles. Démocratie ça s'appelle. Dormez bien mes petits.

Bon, depuis vingt ans, c'est tellement démocratique qu'on n'a pas même jugé bon de proposer un référendum, car les gens, cette engeance bêlante et collante, les gens, donc, ont tendance à cocher les mauvaises cases quand on s'avise de les consulter. Et les jurys populaires ? Ah, ça non plus c'est pas bon, c'est bien trop coûteux, bien trop démocratique même, pas assez efficace en tout cas, selon les cabinets de conseil, il vaut mieux des magistrats professionnels, dont on est sûr de pouvoir mettre au-dessus d'eux un bon vieux ministre non élu très démocratique.

Face à tant et tellement de démocratie, je me demande même s'il était bien utile et nécessaire de revenir à Rousseau. C'est vrai quoi ? Est-il besoin de repréciser que la souveraineté doit appartenir aux citoyens ? Que ce sont eux et seulement eux qui doivent édicter les lois qui les concernent ? Que le parlement doit être AU-DESSUS de l'exécutif, lequel n'est là que pour faire exécuter les lois adoptées souverainement par proposition populaire et non à lui de proposer des lois ?

Est-il bon de rappeler que le pouvoir exécutif doit pouvoir être révoqué à tout moment par le peuple s'il est jugé défaillant à sa mission ? Est-il bon de préciser qu'à l'heure d'internet et de la connexion de tous avec tous il n'est nullement besoin d'élire 577 peigne-culs béni-oui-oui à l'Assemblée nationale ni de s'en référer à des sénateurs qu'on n'a même pas élus nous-mêmes, car nous sommes mineurs, je vous le rappelle, pour décider si nous, société, voulons ou non d'une loi qui nous concerne ? L'abstention ? L'absence de représentativité ? En quoi est-ce un problème démocratique ?

Rousseau a des phrases percutantes qui invitent à la réflexion sur tout ce qui relève de notre expérience politique. Je vous en livre quelques-unes ci-dessous : « le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit, et l'obéissance en devoir. de là le droit du plus fort ; droit pris ironiquement en apparence, et réellement établi en principe. Mais ne nous expliquera-t-on jamais ce mot ? La force est une puissance physique ; je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté ; c'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-ce être un devoir ? »

« L'administration devient plus pénible dans les grandes distances, comme un poids devient plus lourd au bout d'un plus grand levier. Elle devient aussi plus onéreuse à mesure que les degrés se multiplient : car chaque ville a d'abord la sienne, que le peuple paye ; chaque district la sienne, encore payée par le peuple ; ensuite chaque province, puis les grands gouvernements, les satrapies, les vice-royautés, qu'il faut toujours payer plus cher à mesure qu'on monte, et toujours aux dépens du malheureux peuple ; enfin vient l'administration suprême, qui écrase tout. Tant de surcharges épuisent continuellement les sujets : loin d'être mieux gouvernés par tous ces différents ordres, ils le sont bien moins que s'il n'y en avait qu'un seul au-dessus d'eux. Cependant à peine reste-t-il des ressources pour les cas extraordinaires ; et quand il y faut recourir, l'État est toujours à la veille de sa ruine. »

« à l'égard de l'égalité, il ne faut pas entendre par ce mot que les degrés de puissance et de richesse soient absolument les mêmes ; mais que, quant à la puissance, elle soit au-dessus de toute violence, et ne s'exerce jamais qu'en vertu du rang et des lois ; et, quant à la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre : ce qui suppose, du côté des grands, modération de biens et de crédit, et, du côté des petits, modération d'avarice et de convoitise. Cette égalité, disent-ils, est une chimère de spéculation qui ne peut exister dans la pratique. Mais si l'abus est inévitable, s'ensuit-il qu'il ne faille pas au moins le régler ? C'est précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l'égalité, que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir. »

« La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu'elle peut être aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point : elle est la même, ou elle est autre ; il n'y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle ; ce n'est point une loi. le peuple Anglais pense être libre, il se trompe fort ; il ne l'est que durant l'élection des membres du parlement : sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde. »

J'aurais pu recopier comme ça des dizaines et des dizaines d'autres passages, que je trouve édifiants. Mais, à ce stade, soit vous êtes déjà convaincus, soit vous ne le serez jamais. Aussi, j'aime autant m'arrêter là, ne sachant que trop vous conseiller cette lecture, si les questions de la représentation politique, de démocratie, d'équité, de faire société ensemble vous intéressent et vous interpellent, ou même seulement au simple titre de la culture générale. Pour le reste, gardez pleinement à l'esprit que cette appréciation n'est que mienne, une et idiosyncratique, et que, donc, en soi, d'un point de vue démocratique, elle ne signifie vraiment pas grand-chose.

Waouh ! Fantastique Jean-Jacques Rousseau ! Écrire un tel livre en 1762, avant même tous les grands épisodes révolutionnaires, toutes les authentiques tentatives ultérieures d'instaurations démocratiques, franchement, chapeau, chapeau bas, très, très bas, mon cher Jean-Jacques. J'en reste estomaquée.

De quoi disposait-il pour faire son analyse philosophico-politique ? de quelques trucs antiques, de Sparte à Rome, des républiques de Venise ou de Genève, une fraîche tentative corse sous la houlette de Pascale Paoli, deux ou trois choses ici ou là en Europe et c'est à peu près tout. Et pourtant, et pourtant, il signe un texte lumineux, flamboyant, édifiant, revigorant et incroyablement inspirant pour quiconque s'intéresse aux questions politiques et aux aspirations démocratiques.

Il pose les questions essentielles : qu'est-ce qu'une société ? qu'est-ce que faire société ? quel type de relations doit unir chacun de ses membres ? etc. Ça paraît évident, or on y réfléchit peu, du moins trop peu, sans doute, de sorte que la paresse à nous emparer réellement de cette question nous rend passifs, tous collectivement, comme si, finalement, tout bien considéré, c'était comme ça, et qu'on n'y pouvait rien changer, jamais, que si l'on se hasardait à vouloir y changer quelque chose, ça serait pire.

On nous rebat les oreilles depuis l'enfance que notre république est vraiment ce qu'il y a de mieux sur Terre, que nous avons des tas et des tas de libertés, que tout ce qui se fait ailleurs est pire de chez pire, et que donc, nous devons nous satisfaire de ce que nous avons et de ne surtout pas le questionner ni chercher à l'amender, car déjà, il faut s'estimer heureux.

Et démocratie, cela s'appelle, un tel machin, un truc où l'on ne vous consulte jamais pour faire passer des lois, que même quand vous votez " non " à un référendum (octroyé par grandeur d'âme), on vous bidouille aussitôt après un " oui ", car vous êtes un peu cons, vous vous êtes trompés de case au moment de voter.

On vous dit que la cheffe de ce grand truc hyper méga démocratique et européen, c'est Madame van der Machin, une dame que vous n'avez jamais élue, mais qui est en poste quand même, et puis après on vous dit que ce n'est pas possible de faire des réformes à l'échelon national élu car les non-élus européens ont dit que ça n'était pas possible. Mais que les lobbys à Bruxelles, ça c'est autorisé, et c'est même souhaitable, car ils savent bien mieux que les citoyens administrés ce qui est bon pour lesdits citoyens. Vous voyez, ce genre de chose, ça vous dit quelque chose ?

Tous les 5 ans, on nous annonce joyeusement qu'on va avoir un très grand droit, un droit magique et rarissime, un droit dont il faut faire grand cas, le droit de choisir entre bonnet blanc et blanc bonnet, entre ENA n°1 et ENA n°2, tous issus de milieux hautement représentatifs de toutes les couches sociales, des gens qui vont décider à notre place, parce que nous on est tous trop cons alors que eux, non, vous pensez bien, ce sont des cracs en tous domaines, des éoliennes au commerce international en passant par les télécommunications, la fiscalité, les techniques de construction ou les biotechnologies, la santé, tout, tout, tout, absolument tout je vous dis, experts en tout ils sont nos députés et nos chers présidents.

Et nous, bien sagement, bien docilement, on demeure mineurs toute notre vie, car les majeurs, ceux qui décident, ce sont eux, et pas nous. Mais rassurons-nous, EUX, les majeurs, ils décident tout dans NOTRE intérêt, nous, les mineurs, soyons-en persuadés et à n'en pas douter. Et c'est comme ça, tous les 5 ans dans le meilleur des mondes possibles. Démocratie ça s'appelle. Dormez bien mes petits.

Bon, depuis vingt ans, c'est tellement démocratique qu'on n'a pas même jugé bon de proposer un référendum, car les gens, cette engeance bêlante et collante, les gens, donc, ont tendance à cocher les mauvaises cases quand on s'avise de les consulter. Et les jurys populaires ? Ah, ça non plus c'est pas bon, c'est bien trop coûteux, bien trop démocratique même, pas assez efficace en tout cas, selon les cabinets de conseil, il vaut mieux des magistrats professionnels, dont on est sûr de pouvoir mettre au-dessus d'eux un bon vieux ministre non élu très démocratique.

Face à tant et tellement de démocratie, je me demande même s'il était bien utile et nécessaire de revenir à Rousseau. C'est vrai quoi ? Est-il besoin de repréciser que la souveraineté doit appartenir aux citoyens ? Que ce sont eux et seulement eux qui doivent édicter les lois qui les concernent ? Que le parlement doit être AU-DESSUS de l'exécutif, lequel n'est là que pour faire exécuter les lois adoptées souverainement par proposition populaire et non à lui de proposer des lois ?

Est-il bon de rappeler que le pouvoir exécutif doit pouvoir être révoqué à tout moment par le peuple s'il est jugé défaillant à sa mission ? Est-il bon de préciser qu'à l'heure d'internet et de la connexion de tous avec tous il n'est nullement besoin d'élire 577 peigne-culs béni-oui-oui à l'Assemblée nationale ni de s'en référer à des sénateurs qu'on n'a même pas élus nous-mêmes, car nous sommes mineurs, je vous le rappelle, pour décider si nous, société, voulons ou non d'une loi qui nous concerne ? L'abstention ? L'absence de représentativité ? En quoi est-ce un problème démocratique ?

Rousseau a des phrases percutantes qui invitent à la réflexion sur tout ce qui relève de notre expérience politique. Je vous en livre quelques-unes ci-dessous : « le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit, et l'obéissance en devoir. de là le droit du plus fort ; droit pris ironiquement en apparence, et réellement établi en principe. Mais ne nous expliquera-t-on jamais ce mot ? La force est une puissance physique ; je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté ; c'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-ce être un devoir ? »

« L'administration devient plus pénible dans les grandes distances, comme un poids devient plus lourd au bout d'un plus grand levier. Elle devient aussi plus onéreuse à mesure que les degrés se multiplient : car chaque ville a d'abord la sienne, que le peuple paye ; chaque district la sienne, encore payée par le peuple ; ensuite chaque province, puis les grands gouvernements, les satrapies, les vice-royautés, qu'il faut toujours payer plus cher à mesure qu'on monte, et toujours aux dépens du malheureux peuple ; enfin vient l'administration suprême, qui écrase tout. Tant de surcharges épuisent continuellement les sujets : loin d'être mieux gouvernés par tous ces différents ordres, ils le sont bien moins que s'il n'y en avait qu'un seul au-dessus d'eux. Cependant à peine reste-t-il des ressources pour les cas extraordinaires ; et quand il y faut recourir, l'État est toujours à la veille de sa ruine. »

« à l'égard de l'égalité, il ne faut pas entendre par ce mot que les degrés de puissance et de richesse soient absolument les mêmes ; mais que, quant à la puissance, elle soit au-dessus de toute violence, et ne s'exerce jamais qu'en vertu du rang et des lois ; et, quant à la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre : ce qui suppose, du côté des grands, modération de biens et de crédit, et, du côté des petits, modération d'avarice et de convoitise. Cette égalité, disent-ils, est une chimère de spéculation qui ne peut exister dans la pratique. Mais si l'abus est inévitable, s'ensuit-il qu'il ne faille pas au moins le régler ? C'est précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l'égalité, que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir. »

« La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu'elle peut être aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point : elle est la même, ou elle est autre ; il n'y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle ; ce n'est point une loi. le peuple Anglais pense être libre, il se trompe fort ; il ne l'est que durant l'élection des membres du parlement : sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde. »

J'aurais pu recopier comme ça des dizaines et des dizaines d'autres passages, que je trouve édifiants. Mais, à ce stade, soit vous êtes déjà convaincus, soit vous ne le serez jamais. Aussi, j'aime autant m'arrêter là, ne sachant que trop vous conseiller cette lecture, si les questions de la représentation politique, de démocratie, d'équité, de faire société ensemble vous intéressent et vous interpellent, ou même seulement au simple titre de la culture générale. Pour le reste, gardez pleinement à l'esprit que cette appréciation n'est que mienne, une et idiosyncratique, et que, donc, en soi, d'un point de vue démocratique, elle ne signifie vraiment pas grand-chose.

Rousseau pense la société non pas par rapport à la force du dominant mais par l'association des forces individuelles, qui vont concourir au maintien de la cohésion sociale. La force ne fait pas le droit...Les lois et principes doivent être acceptés par tous pour le bien de tous. Pour lui le corps politique est composé d'individus libres autonomes et égaux en droit, qui participent directement aux affaires de l'état et qui forment le peuple souverain. Il garde une certaine méfiance face à l'exécutif, il est plus tourné vers le fédéralisme, pour lui le bicamérisme ne doit pas être interdépendant. C'est la grande différence entre Montesquieu et lui l'un est pour la souveraineté nationale et l'autre populaire...

Du contrat social est une oeuvre de philosophie politique qui établit la nécessité d'un pacte entre les citoyens pour que l'organisation sociale d'un état soit juste. Ainsi, chacun renonce à sa liberté naturelle pour obtenir une liberté civile. C'est la base de la souveraineté populaire. Ce contrat apparait comme le signe d'un état social, contre l'état de nature.

Qu'est ce que l'état de nature? On le retrouve parfois développé avec le mythe du bon sauvage. Nature et sauvage vont bien ensemble. L'état de nature est donc ce qu'est l'homme, auquel on soustrait ce que lui a apporté la société.

Pour Rousseau, le contrat social est à la base de la démocratie. Il n'y a plus d'intérêt particulier. Si quelqu'un veut prendre le dessus, il fait ressortir un intérêt particulier, c'en est alors fini du pacte.

Ce pacte est à l'origine de la naissance du corps politique, avec le peuple qui légifie. Comme l'intérêt général est pris en compte, c'est donc l'intérêt public qui gouverne.

Une fois posés ces principes, Jean-Jacques Rousseau s'intéresse aux différents types de gouvernements (démocratie, monarchie, aristocratie). Il pose leur origine, les caractéristiques, les points positifs ou négatifs, afin de voir si le pacte social peut s'appliquer à ces régimes.

Cette lecture m'a permis de replonger dans une lecture de lycée, que j'ai abordée avec plus de maturité qu'il y a 17 ans. Mais cette fois, la compréhension en était plus facile.

Qu'est ce que l'état de nature? On le retrouve parfois développé avec le mythe du bon sauvage. Nature et sauvage vont bien ensemble. L'état de nature est donc ce qu'est l'homme, auquel on soustrait ce que lui a apporté la société.

Pour Rousseau, le contrat social est à la base de la démocratie. Il n'y a plus d'intérêt particulier. Si quelqu'un veut prendre le dessus, il fait ressortir un intérêt particulier, c'en est alors fini du pacte.

Ce pacte est à l'origine de la naissance du corps politique, avec le peuple qui légifie. Comme l'intérêt général est pris en compte, c'est donc l'intérêt public qui gouverne.

Une fois posés ces principes, Jean-Jacques Rousseau s'intéresse aux différents types de gouvernements (démocratie, monarchie, aristocratie). Il pose leur origine, les caractéristiques, les points positifs ou négatifs, afin de voir si le pacte social peut s'appliquer à ces régimes.

Cette lecture m'a permis de replonger dans une lecture de lycée, que j'ai abordée avec plus de maturité qu'il y a 17 ans. Mais cette fois, la compréhension en était plus facile.

Oeuvre majeure !

Il s'agit d'un traité philosophico-politique que Jean-Jacques Rousseau a publié en 1762, juste après "L'Emile".

.

Après Platon et Thomas More, il jette les bases d'une sage gouvernance d'un Etat, par " la République", c'est-à-dire sous des conditions de liberté et d'égalité, valeurs essentielles qui seront reprises lors de la Révolution Française.

Par "liberté", il exclut l'esclavage, sous toutes ses formes.

Par "égalité", il entend qu'un pays ne doit comporter " ni riches, ni gueux", qui créent un déséquilibre.

L'Etat doit être souverain, c'est-à-dire légiféré par le peuple ou ses représentants. Les "lois", ce qu'on appelle actuellement "constitution", doivent être rédigées par un "législateur" qui soit au fait des us et coutumes du pays pour ne pas braquer la population, et votées par elle, ou ses représentants. L'objectif est la paix dans le pays et avec ses voisins : différents équilibres doivent être trouvés.

Ensuite, tout "malfaiteur" dérogeant aux lois sera considéré comme traître à l'Etat.

.

JJR a observé le gouvernement de Genève dans sa jeunesse, et la "République de Venise".

Il s'est inspiré des Grecs antiques, des propos sur Lycurgue, des Romains, de Calvin, de Grotius, de Montesquieu, entre autres. La gestation de ce petit traité a duré 10 ans. Son édition a valu à son auteur un bannissement et des jets de pierres.

.

Il m'a été difficile de "rentrer" dans l'ouvrage, le temps de me familiariser avec les termes employés, mais ensuite, je l'ai trouvé formidable, nettement meilleur ( à mon goût, car tout est subjectif ! ) que ses oeuvres ultérieures : "Les confessions" et "Les rêveries".

Un Grand Bonhomme !

Il s'agit d'un traité philosophico-politique que Jean-Jacques Rousseau a publié en 1762, juste après "L'Emile".

.

Après Platon et Thomas More, il jette les bases d'une sage gouvernance d'un Etat, par " la République", c'est-à-dire sous des conditions de liberté et d'égalité, valeurs essentielles qui seront reprises lors de la Révolution Française.

Par "liberté", il exclut l'esclavage, sous toutes ses formes.

Par "égalité", il entend qu'un pays ne doit comporter " ni riches, ni gueux", qui créent un déséquilibre.

L'Etat doit être souverain, c'est-à-dire légiféré par le peuple ou ses représentants. Les "lois", ce qu'on appelle actuellement "constitution", doivent être rédigées par un "législateur" qui soit au fait des us et coutumes du pays pour ne pas braquer la population, et votées par elle, ou ses représentants. L'objectif est la paix dans le pays et avec ses voisins : différents équilibres doivent être trouvés.

Ensuite, tout "malfaiteur" dérogeant aux lois sera considéré comme traître à l'Etat.

.

JJR a observé le gouvernement de Genève dans sa jeunesse, et la "République de Venise".

Il s'est inspiré des Grecs antiques, des propos sur Lycurgue, des Romains, de Calvin, de Grotius, de Montesquieu, entre autres. La gestation de ce petit traité a duré 10 ans. Son édition a valu à son auteur un bannissement et des jets de pierres.

.

Il m'a été difficile de "rentrer" dans l'ouvrage, le temps de me familiariser avec les termes employés, mais ensuite, je l'ai trouvé formidable, nettement meilleur ( à mon goût, car tout est subjectif ! ) que ses oeuvres ultérieures : "Les confessions" et "Les rêveries".

Un Grand Bonhomme !

Stylistiquement assez pénible à lire...mais indéniablement indispensable à qui cherche à comprendre les fondements philosophiques de la république, telle qu'elle est pensée en France.

Liberté, Egalité, Fraternité...Des deux premiers termes il est beaucoup question dans le Contrat Social. Tout y est ou presque : la séparation des pouvoirs, l'importance du pouvoir législatif, la laïcité (plutôt pêchu). Rousseau anticipe même des maux très actuels comme le "populisme" (affirmant que le peuple a toujours raison MAIS qu'il peut être amené à voter de mauvaises lois s'il est mal informé) ou l'influence possiblement négative des lobbys.

La base de la réflexion de Rousseau est l'homme à l'état de nature, qu'il ne faut pas envisager en termes historiques, ni rapprocher du mythe du bon sauvage...C'est avant tout un modèle théorique : c'est l'homme tel qu'il serait s'il n'était pas un être social. Un être pas encore déformé par la société mais également dont le potentiel n'est pas développé.

Rousseau énonce ainsi sa question : "Trouver une forme d'association par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant". Il y répond par le contrat social qui, pour fonctionner, suppose l'aliénation de chacun, à la communauté, de ses "droits naturels" (le droit de subvenir à ses besoins par ses propres moyens) en échange de droits civils, garantis par les lois, que l'individu promulguera en tant que citoyen. Ainsi si l'homme y perd sa liberté naturelle, il y gagne la liberté social ET l'égalité (puisque l'égalité en droit doit permettre d'effacer les différences innées).

Un texte vraiment cohérent, toujours moderne ( si ce n'est quelques passages comme par exemple la corrélation entre le type de territoire et le type de gouvernement). Néanmoins, un texte qui évoque un modèle implicitement basé sur la participation active des citoyens (pas encore des citoyennes, faut pas déconner) au vote et la qualité des débats politiques (donc du personnel politique).

Mr Rousseau aurait-il laissé des notes quelque part abordant ce qu'il faut faire quand on a (de moins en moins) l'un et l'autre, ou faudra-t-il se résoudre à compter sur notre imagination ?

Liberté, Egalité, Fraternité...Des deux premiers termes il est beaucoup question dans le Contrat Social. Tout y est ou presque : la séparation des pouvoirs, l'importance du pouvoir législatif, la laïcité (plutôt pêchu). Rousseau anticipe même des maux très actuels comme le "populisme" (affirmant que le peuple a toujours raison MAIS qu'il peut être amené à voter de mauvaises lois s'il est mal informé) ou l'influence possiblement négative des lobbys.

La base de la réflexion de Rousseau est l'homme à l'état de nature, qu'il ne faut pas envisager en termes historiques, ni rapprocher du mythe du bon sauvage...C'est avant tout un modèle théorique : c'est l'homme tel qu'il serait s'il n'était pas un être social. Un être pas encore déformé par la société mais également dont le potentiel n'est pas développé.

Rousseau énonce ainsi sa question : "Trouver une forme d'association par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant". Il y répond par le contrat social qui, pour fonctionner, suppose l'aliénation de chacun, à la communauté, de ses "droits naturels" (le droit de subvenir à ses besoins par ses propres moyens) en échange de droits civils, garantis par les lois, que l'individu promulguera en tant que citoyen. Ainsi si l'homme y perd sa liberté naturelle, il y gagne la liberté social ET l'égalité (puisque l'égalité en droit doit permettre d'effacer les différences innées).

Un texte vraiment cohérent, toujours moderne ( si ce n'est quelques passages comme par exemple la corrélation entre le type de territoire et le type de gouvernement). Néanmoins, un texte qui évoque un modèle implicitement basé sur la participation active des citoyens (pas encore des citoyennes, faut pas déconner) au vote et la qualité des débats politiques (donc du personnel politique).

Mr Rousseau aurait-il laissé des notes quelque part abordant ce qu'il faut faire quand on a (de moins en moins) l'un et l'autre, ou faudra-t-il se résoudre à compter sur notre imagination ?

Citations et extraits (148)

Voir plus

Ajouter une citation

(livre III chapitre XV - Des Députés ou Réprésentants)

Sitôt que le service public cesse d'être la principale affaire des Citoyens, et qu'ils aiment mieux servir de leur bourse que de leur personne, L'Etat est déjà près de la ruine. Faut-il marcher au combat ? ils paient des troupes et restent chez eux ; faut-il aller au Conseil ? ils nomment des députés et restent chez eux. (...)

Dans un Etat vraiment libre les Citoyens font tout avec leurs bras et rien avec de l'argent : loin de payer pour s'exempter de leurs devoirs, ils paieraient pour les remplir eux-mêmes. Je suis loin des idées communes ; je crois les corvées moins contraires à la liberté que les taxes !

Sitôt que le service public cesse d'être la principale affaire des Citoyens, et qu'ils aiment mieux servir de leur bourse que de leur personne, L'Etat est déjà près de la ruine. Faut-il marcher au combat ? ils paient des troupes et restent chez eux ; faut-il aller au Conseil ? ils nomment des députés et restent chez eux. (...)

Dans un Etat vraiment libre les Citoyens font tout avec leurs bras et rien avec de l'argent : loin de payer pour s'exempter de leurs devoirs, ils paieraient pour les remplir eux-mêmes. Je suis loin des idées communes ; je crois les corvées moins contraires à la liberté que les taxes !

Ceux qui distinguent l'intolérance civile et l'intolérance théologique se trompent, à mon avis. Ces deux intolérances sont inséparables. Il est impossible de vivre en paix avec des gens qu'on croit damnés ; les aimer serait haïr Dieu qui les punit [...] Partout où l'intolérance théologique est admise, il est impossible qu'elle n'ait pas quelque effet civil ; et sitôt qu'elle en a, le souverain n'est plus souverain [...] Maintenant qu'il n'y a plus et qu'il ne peut y avoir de religion nationale exclusive, on doit tolérer toutes celles qui tolèrent les autres, autant que leur dogme n'ont rien de contraire aux devoirs du citoyen. Mais quiconque ose dire : Hors de l'église point de salut, doit être chassé de l'Etat.

Il n'y a qu'une seule loi qui par sa nature exige un consentement unanime. C'est le pacte social : car l'association civile est l'acte du monde le plus volontaire ; tout homme étant né libre et maître de lui-même, nul ne peut, sous quelque prétexte que ce puisse être, l'assujettir sans son aveu. Décider que le fils d'une esclave naît esclave, c'est décider qu'il ne naît pas homme.

Mieux l'Etat est constitué, plus les affaires publiques l'emportent sur les privées dans l'esprit des citoyens. Il y a même beaucoup moins d'affaires privées, parce que la somme du bonheur commun fournissant une portion plus considérable à celui de chaque individu, il lui en reste moins à chercher dans les soins particuliers. Dans une cité bien conduite chacun vole aux assemblées; sous un mauvais gouvernement nul n'aime à faire un pas pour s'y rendre, parce que nul ne prend intérêt à ce qui s'y fait, qu'on prévoit que la volonté générale n'y dominera pas, et qu'enfin les soins domestiques absorbent tout. Les bonnes lois en font faire de meilleures, les mauvaises en amènent de pire. Sitôt que quelqu'un dit des affaires de l'Etat, que m'importe? on doit compter que l'Etat est perdu.

Il n'est pas bon que celui qui fait les lois les execute, ni que le corps du peuple détourne son attention des vues générales, pour la donner aux objets particuliers. Rien n'est plus dangereux que l'influence des intérêts privés dans les affaires publiques, et l'abus des lois par le gouvernement est un mal moindre que la corruption du législateur, suites infaillibles des vues particulières.

Videos de Jean-Jacques Rousseau (33)

Voir plusAjouter une vidéo

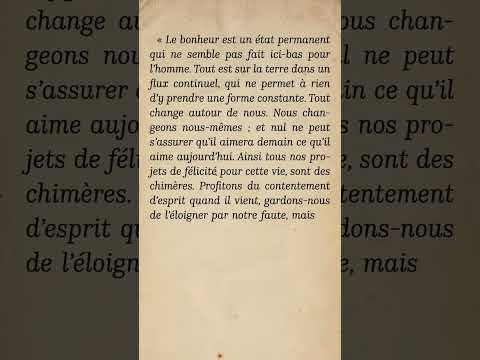

*RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE* :

« Neuvième promenade », _in Les confessions de J.-J. Rousseau,_ suivies des _Rêveries du promeneur solitaire,_ tome second, Genève, s. é., 1783, pp. 373-374.

#JeanJacquesRousseau #RêveriesDuPromeneurSolitaire #Pensée

#JeanJacquesRousseau #RêveriesDuPromeneurSolitaire #Pensée

autres livres classés : philosophieVoir plus

Les plus populaires : Non-fiction

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Jean-Jacques Rousseau (125)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Philo pour tous

Jostein Gaarder fut au hit-parade des écrits philosophiques rendus accessibles au plus grand nombre avec un livre paru en 1995. Lequel?

Les Mystères de la patience

Le Monde de Sophie

Maya

Vita brevis

10 questions

438 lecteurs ont répondu

Thèmes :

spiritualité

, philosophieCréer un quiz sur ce livre438 lecteurs ont répondu