Jean-Paul Kauffmann/5

56 notes

Résumé :

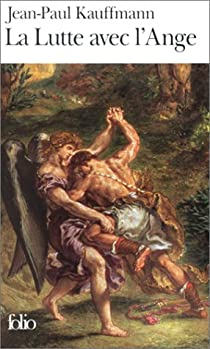

Au début des années quatre-vingt, un ami critique d'art invite Jean-Paul Kauffmann à pénétrer l'église Saint-Sulpice à Paris. Le bâtiment renferme La Lutte avec l'ange de Delacroix, une œuvre que l'artiste avait réalisée au soir de sa vie, un soir qui correspond aisément à la pénombre du sanctuaire. C'est pour le narrateur, Jean-Paul Kauffmann, un éblouissement. Non pas une révélati... >Voir plus

étiquettes

Ajouter des étiquettes

Que lire après La Lutte avec l'AngeVoir plus

Critiques, Analyses et Avis (14)

Voir plus

Ajouter une critique

Dans les années 1980 un ami critique fait découvrir à Jean Paul Kauffmann la « lutte de Jacob avec l'ange » d'Eugène Delacroix (1798-1863) dans la Chapelle des Saints-Anges à l'entrée de l'église Saint-Sulpice à Paris. Tout commence donc dans cet essai, qui n'est ni une exégèse de la Bible ni un traité d'esthétique ou d'histoire de l'art, par l'attirance de l'auteur pour cette oeuvre peinte se conjuguant pour lui à sa curiosité ancienne pour le personnage de Jacob.

Il devient vite familier du lieu aimanté par la force plastique de la peinture bien décidé à déceler l'intention cachée du peintre (réf. à l'image dans le tapis de James ou l'invisibilité de l'évidence de Poe dans la lettre volée). Avec la certitude intime que le choix de cette iconographie biblique mettant face à face Jacob et l'ange envoyé de Dieu en un combat singulier n'est pas fortuit et que son roman familial a pu influencer le peintre Delacroix. Un élément de la biographie de l'artiste lui fournirait le motif : des raisons médicales auraient empêché Charles Delacroix d'être le père biologique d'Eugène. le fils interrogerait alors son identité par toile interposée (« la lutte » étant interprété dans ce cas précis comme questionnant la figure paternelle ou l'inverse). L'oeuvre et sa composition ont d'ailleurs suscité tant d'interprétations que rien ne sera définitivement tranché par l'auteur qui en explore lui aussi tous les mystères dont celui des arbres monumentaux dominant la scène et celui de la nature-morte du premier plan. Ses manies de détective s'apparentant plutôt à celles d'un Maigret, précise-il avec humour, plutôt qu'à celles d'un Sherlock : attaché à l'évidence des choses et à leur périphérie plutôt qu'à la preuve par des faits.

Sa présence y devient vite incontournable à Saint-Sulpice qu'il arpente en tous sens, comme pour mieux s'imprégner de l'esprit du monument que Delacroix a fréquenté pendant de si nombreuses années. L'auteur offre au lecteur une vision de l'architecture de l'édifice et une géographie personnelle du lieu mêlant le passé au présent dans le tourbillon de la sociologie sulpicienne parisienne des années 1990 (un régal) : tournage d'un film, visites-conférences des élèves de l'Ecole du Louvre, concerts, commémorations sont prétextes pour lui à se prêter au jeu de l'interview, à gloser sur l'oeuvre et son auteur. Kauffmann ne semble pourtant pas dupe des motivations réelles de son enquête et se met parfois à distance pour livrer des réflexions d'une toute autre nature et d'une extrême lucidité lorsque son passé d'otage au Liban refait surface de manière inopinée. le regard ironique porté sur lui même adoucit une certaine férocité à l'égard des contemporains.

Ses pérégrinations insolites sont doublées d'une filature provinciale "posthume" non moins originale dans les lieux de naissance ou fréquentés par le peintre et sa famille (Dieppe, Augerville, Crozes, Champrosay et l'Argonne ). Il en ressort un portrait d'Eugène Delacroix brossé vigoureusement et sans complaisance. Après des mois passés à apprêter le mur de la chapelle - véritable combat mené contre l'humidité et la porosité et peut être contre lui-même - le peintre sortira épuisé de son chantier. Sept ans lui auront été nécessaires pour venir à bout de cette commande confiée par le Ministère de l'Intérieur en 1849. Insondable Delacroix ! Alors que l'enquête de notre "Maigret" semble avoir atteint son terme l'intention cachée du peintre reste toujours en suspens... C'est sans compter sur l'infinie curiosité de Kauffmann et sa capacité à poursuivre des investigations et des motivations qui se dévoilent peu à peu.

Dans la chapelle mitoyenne de celle des Saints-Anges, soit au revers de la Lutte avec l'Ange, un autre peintre contemporain de Delacroix, François-Joseph Heim, a exercé son art et retenu l'attention scrupuleuse de l'enquêteur Kauffmann. Ce n'est pas un hasard. Il a eu lui aussi son moment avec le mur, quelques années avant Delacroix. Ses oeuvres aujourd'hui obscurcies par le temps et le suif n'attirent plus le public et F.-J. Heim jugé trop académique n'a guère laissé de souvenir impérissable à la postérité. Son allégorie « La Prière pour les morts » évoque aussi Jacob. de même qu'existe à Bordeaux un autre tableau de sa composition : « l'arrivée de Jacob en Mésopotamie ». « Complicité, connivence, correspondances ». Lumière et gloire d'un côté du mur, ombre et oubli de l'autre. Deux artistes et un même combat de chaque côté d'un mur. Un tel voisinage ne peut que renvoyer l'auteur vers les raisons profondes de son attraction pour Jacob et sa lutte.

En contrepoint d'un Delacroix qui capte la lumière et irradie la force, Heim l'obscur se profile peu à peu et sort de l'ombre. Ce rapprochement où la lumière s'infiltre sur ce qui semble avoir disparu ou s'être effacé modifie soudain la perception de la réflexion puissante et inquiète sur l'art à laquelle se livre Jean Paul Kauffmann. L'ultime voyage au musée des Beaux-Arts de Bordeaux qu'il s'impose telle une évidence à l'issue de ce très bel essai en forme de quête artistique agit finalement comme un voile de plus jeté sur l'insondable mystère de toute intention créatrice à laquelle la thématique biblique de sa source confère ici sans doute une portée singulière de questionnement de soi empreinte de spiritualité.

Il devient vite familier du lieu aimanté par la force plastique de la peinture bien décidé à déceler l'intention cachée du peintre (réf. à l'image dans le tapis de James ou l'invisibilité de l'évidence de Poe dans la lettre volée). Avec la certitude intime que le choix de cette iconographie biblique mettant face à face Jacob et l'ange envoyé de Dieu en un combat singulier n'est pas fortuit et que son roman familial a pu influencer le peintre Delacroix. Un élément de la biographie de l'artiste lui fournirait le motif : des raisons médicales auraient empêché Charles Delacroix d'être le père biologique d'Eugène. le fils interrogerait alors son identité par toile interposée (« la lutte » étant interprété dans ce cas précis comme questionnant la figure paternelle ou l'inverse). L'oeuvre et sa composition ont d'ailleurs suscité tant d'interprétations que rien ne sera définitivement tranché par l'auteur qui en explore lui aussi tous les mystères dont celui des arbres monumentaux dominant la scène et celui de la nature-morte du premier plan. Ses manies de détective s'apparentant plutôt à celles d'un Maigret, précise-il avec humour, plutôt qu'à celles d'un Sherlock : attaché à l'évidence des choses et à leur périphérie plutôt qu'à la preuve par des faits.

Sa présence y devient vite incontournable à Saint-Sulpice qu'il arpente en tous sens, comme pour mieux s'imprégner de l'esprit du monument que Delacroix a fréquenté pendant de si nombreuses années. L'auteur offre au lecteur une vision de l'architecture de l'édifice et une géographie personnelle du lieu mêlant le passé au présent dans le tourbillon de la sociologie sulpicienne parisienne des années 1990 (un régal) : tournage d'un film, visites-conférences des élèves de l'Ecole du Louvre, concerts, commémorations sont prétextes pour lui à se prêter au jeu de l'interview, à gloser sur l'oeuvre et son auteur. Kauffmann ne semble pourtant pas dupe des motivations réelles de son enquête et se met parfois à distance pour livrer des réflexions d'une toute autre nature et d'une extrême lucidité lorsque son passé d'otage au Liban refait surface de manière inopinée. le regard ironique porté sur lui même adoucit une certaine férocité à l'égard des contemporains.

Ses pérégrinations insolites sont doublées d'une filature provinciale "posthume" non moins originale dans les lieux de naissance ou fréquentés par le peintre et sa famille (Dieppe, Augerville, Crozes, Champrosay et l'Argonne ). Il en ressort un portrait d'Eugène Delacroix brossé vigoureusement et sans complaisance. Après des mois passés à apprêter le mur de la chapelle - véritable combat mené contre l'humidité et la porosité et peut être contre lui-même - le peintre sortira épuisé de son chantier. Sept ans lui auront été nécessaires pour venir à bout de cette commande confiée par le Ministère de l'Intérieur en 1849. Insondable Delacroix ! Alors que l'enquête de notre "Maigret" semble avoir atteint son terme l'intention cachée du peintre reste toujours en suspens... C'est sans compter sur l'infinie curiosité de Kauffmann et sa capacité à poursuivre des investigations et des motivations qui se dévoilent peu à peu.

Dans la chapelle mitoyenne de celle des Saints-Anges, soit au revers de la Lutte avec l'Ange, un autre peintre contemporain de Delacroix, François-Joseph Heim, a exercé son art et retenu l'attention scrupuleuse de l'enquêteur Kauffmann. Ce n'est pas un hasard. Il a eu lui aussi son moment avec le mur, quelques années avant Delacroix. Ses oeuvres aujourd'hui obscurcies par le temps et le suif n'attirent plus le public et F.-J. Heim jugé trop académique n'a guère laissé de souvenir impérissable à la postérité. Son allégorie « La Prière pour les morts » évoque aussi Jacob. de même qu'existe à Bordeaux un autre tableau de sa composition : « l'arrivée de Jacob en Mésopotamie ». « Complicité, connivence, correspondances ». Lumière et gloire d'un côté du mur, ombre et oubli de l'autre. Deux artistes et un même combat de chaque côté d'un mur. Un tel voisinage ne peut que renvoyer l'auteur vers les raisons profondes de son attraction pour Jacob et sa lutte.

En contrepoint d'un Delacroix qui capte la lumière et irradie la force, Heim l'obscur se profile peu à peu et sort de l'ombre. Ce rapprochement où la lumière s'infiltre sur ce qui semble avoir disparu ou s'être effacé modifie soudain la perception de la réflexion puissante et inquiète sur l'art à laquelle se livre Jean Paul Kauffmann. L'ultime voyage au musée des Beaux-Arts de Bordeaux qu'il s'impose telle une évidence à l'issue de ce très bel essai en forme de quête artistique agit finalement comme un voile de plus jeté sur l'insondable mystère de toute intention créatrice à laquelle la thématique biblique de sa source confère ici sans doute une portée singulière de questionnement de soi empreinte de spiritualité.

Un très beau complément à ma période de lecture et visionnement de l'oeuvre et la vie de Eugène Delacroix. Je dirai comme une récréation sur le parcours de ce peintre. Une forme de recherche d'enquête sur une oeuvre magistrale de ce peintre qui se trouve dans l'église Saint-Sulpice. En plus de son interrogation sur cette oeuvre troublante et hautement symbolique, on y découvre le lieu et son histoire et surtout ses mystères. On le suit facilement dans sa démarche, et ses découvertes et des gens qui encore aujourd'hui sont liés aux lieux et à cette murale "La Lutte avec L'Ange". On suit le parcours de l'artiste, de la commande, du choix du sujet et de sa très longue réalisation parsemé d'arrêt, de reprise de correction et surtout l'entêtement de Eugène Delacroix à finir son combat final avec l'Art. Intéressant de voir la perception d'un auteur contemporain sur sa perception d'une oeuvre et de son artiste d'une autre époque. Mais seul l'artiste pourrait répondre à toutes les questions et même dans son journal il en parle peu, alors le mystère restera suspendu à notre regard.

Énergie, lumière. St Sulpice, église en plein coeur de Paris. St Sulpice l'étrange. Temple de la déesse Raison. Hôtesse de Sade, de Baudelaire, d'Hugo, de Prévert, de Heim de Delacroix, de St Just et de tellement d'autres. Ange ou démon ?

Delacroix. L'atelier de la place de Furstenberg. le dernier atelier. Souvenir d'après midi doux et solitaire , face à face avec les Eaux fortes de Faust, tendresse des lettres de Sand. Une impression étrange, celle d'un bien être. Après le combat de l'Ange. L'éducation de la Vierge.

Midi, automne en plein Paris. La lumière, maîtresse de St Sulpice entre par le tableau.

Jacob combat. Corps à corps, une danse, un enlacement, est ce que l'issue de ce combat nous importe vraiment. Pourquoi savoir ? Pourquoi connaître son nom ? A qui, à quoi Jacob fait il face ? Revenir vers St Sulpice, la regarder autrement. L' écouter. L' Observer, la contourner, l'enlacer . Sans peut être la comprendre, l'aimer. Il n'y a pas de hasard dans cette quête. Celui qui pose la question est toujours plus fort que celui qui y répond. Delacroix c'est la foudre. Un désordre lumineux. La chapelle de l'Ange c'est un combat. Ange , démon ? Jacob ne serait plus jamais le même. Claudiquant à jamais, marqué éternellement du sceau de son combat, Jacob passe le Yabboq, c'est l'instant. Automne , midi la lumière traverse la chapelle. L'énergie est dans le tableau, elle est en Jacob, elle est en Delacroix , elle nous traverse, nous questionne.

« Delacroix a mis la peinture dans sa vie, et non l'inverse ». St Sulpice la solaire. La secrète.

La chapelle des anges est en cours de rénovation, jusqu' à l'automne 2016. La lutte avec L'ange de Delacroix alors se présentera. « C'est ainsi Seigneur, que vous avez donné des bornes à nos jours et toute notre vie à un rien à vos yeux ».

La chapelle des anges se présentera. Il sera midi. « On peut reconstituer ce qui a été détruit ».

Astrid Shriqui Garain

Delacroix. L'atelier de la place de Furstenberg. le dernier atelier. Souvenir d'après midi doux et solitaire , face à face avec les Eaux fortes de Faust, tendresse des lettres de Sand. Une impression étrange, celle d'un bien être. Après le combat de l'Ange. L'éducation de la Vierge.

Midi, automne en plein Paris. La lumière, maîtresse de St Sulpice entre par le tableau.

Jacob combat. Corps à corps, une danse, un enlacement, est ce que l'issue de ce combat nous importe vraiment. Pourquoi savoir ? Pourquoi connaître son nom ? A qui, à quoi Jacob fait il face ? Revenir vers St Sulpice, la regarder autrement. L' écouter. L' Observer, la contourner, l'enlacer . Sans peut être la comprendre, l'aimer. Il n'y a pas de hasard dans cette quête. Celui qui pose la question est toujours plus fort que celui qui y répond. Delacroix c'est la foudre. Un désordre lumineux. La chapelle de l'Ange c'est un combat. Ange , démon ? Jacob ne serait plus jamais le même. Claudiquant à jamais, marqué éternellement du sceau de son combat, Jacob passe le Yabboq, c'est l'instant. Automne , midi la lumière traverse la chapelle. L'énergie est dans le tableau, elle est en Jacob, elle est en Delacroix , elle nous traverse, nous questionne.

« Delacroix a mis la peinture dans sa vie, et non l'inverse ». St Sulpice la solaire. La secrète.

La chapelle des anges est en cours de rénovation, jusqu' à l'automne 2016. La lutte avec L'ange de Delacroix alors se présentera. « C'est ainsi Seigneur, que vous avez donné des bornes à nos jours et toute notre vie à un rien à vos yeux ».

La chapelle des anges se présentera. Il sera midi. « On peut reconstituer ce qui a été détruit ».

Astrid Shriqui Garain

Jean-Paul Kauffmann mène une enquête "à la Maigret" (la comparaison est de lui) autour de la fresque d'Eugène Delacroix "La lutte avec l'Ange" décorant le mur de la chapelle des Saints-Anges à Saint-Sulpice.

Il y entrecroise en une tresse originale son propre chemin avec la vie du peintre, ce qui donne à son essai une dynamique propre, à la fois familière et érudite.

Mais le thème directeur porte davantage sur les conditions de réalisation de l'oeuvre que sur sa signification : cela m'a un peu déroutée : j'ai attendu jusqu'à la fin que surgisse des propositions d'interprétation sur cet épisode de l'Ancien Testament.

Elles se trouvent bien éparses ça et là : mais le véritable centre d'intérêt de l'auteur, c'est l'art, et on ne peut guère le lui reprocher car il en a une approche complète, à la fois intellectuelle et très sensitive.

Il y entrecroise en une tresse originale son propre chemin avec la vie du peintre, ce qui donne à son essai une dynamique propre, à la fois familière et érudite.

Mais le thème directeur porte davantage sur les conditions de réalisation de l'oeuvre que sur sa signification : cela m'a un peu déroutée : j'ai attendu jusqu'à la fin que surgisse des propositions d'interprétation sur cet épisode de l'Ancien Testament.

Elles se trouvent bien éparses ça et là : mais le véritable centre d'intérêt de l'auteur, c'est l'art, et on ne peut guère le lui reprocher car il en a une approche complète, à la fois intellectuelle et très sensitive.

L'exposition Delacroix au Louvre et la superbe restauration de la fresque La lutte avec l'Ange dans l'église Saint-Sulpice (Paris, sixième arrondissement) incitent à relire Jean-Paul Kauffmann. Mais attention, s'il est beaucoup question du peintre dans ce livre (essai ? roman d'investigation ? méditation ? reportage ?) on y découvre également des notations pertinentes sur la place Saint-Sulpice (la seule de la capitale aux « allures d'agora provinciale »), le Café de la Mairie (cher à Georges Pérec), l'Ancien Testament, François Mauriac, Balzac (La messe de l'athée a pour cadre Saint-Sulpice), Charles Baudelaire (baptisé dans l'église, comme le marquis de Sade…), Talleyrand (était-il le père du peintre ?), etc.

La lutte avec l'ange est un livre-promenade érudit est précieux à ceux qui aiment Delacroix, Paris et la littérature. C'est aussi une belle réflexion sur la foi, le mystère et tout ce qui nous absorbe. Jean-Paul Kauffmann a connu des périodes dans sa vie qui l'ont meurtri mais l'ont rendu plus fort. Il n'est pas non plus sorti indemne de sa confrontation avec la fresque de la Chapelle des Saints-Anges.

La lutte avec l'ange est un livre-promenade érudit est précieux à ceux qui aiment Delacroix, Paris et la littérature. C'est aussi une belle réflexion sur la foi, le mystère et tout ce qui nous absorbe. Jean-Paul Kauffmann a connu des périodes dans sa vie qui l'ont meurtri mais l'ont rendu plus fort. Il n'est pas non plus sorti indemne de sa confrontation avec la fresque de la Chapelle des Saints-Anges.

Citations et extraits (25)

Voir plus

Ajouter une citation

Notre passage sur terre n'avait beau être qu'une vallée de larmes comme on nous le répétait, cet état transitoire n'était pas fait pour me déplaire. Cette pastorale de la trouille, je l'avoue, m'a peu traumatisé. Nous n'étions que de pauvres pécheurs. Loin de me culpabiliser, la pensée que la faute était partout devait me procurer un sentiment de plénitude. J'ai grandi avec l'idée que Dieu est bon. Il nous aime et il nous pardonne. Religion remarquable qui repêche inlassablement le coupable. Enfant, je relevais que le sort du pécheur était plus enviable que celui des saints. Eux ne chutaient jamais, je les plaignais. Je trouvais qu'ils ne profitaient guère de notre courte vie terrestre.

Paris surgit sous nos pieds, sidération blanche, silencieuse, déroulée devant nous telle une tapisserie sans chatoyance. Un désert de pierres d'où provient un grondement par vagues. Vision désolée et monstrueuse de la belle Sodome que l'Ange exterminateur a épargnée mais vidée de ses habitants. Quelque chose d'inquiétant, un mouvement suspendu. La certitude que ce décor bientôt ne sera plus. Déjà on entrevoit le désastre final. Pressentiment que tout est joué. Le béton gris, les dalles usées, ce pauvre frémissement crayeux seront un jour ensevelis par le sable et le silence. Combien de temps résistera le ziggourat de Saint-Sulpice ? Un vent aride soulève une poussière ocre. La fontaine Saint-Sulpice rutile comme un mausolée de marbre entouré du bouquet sombre des marronniers.p24-25

La Bible possède un pouvoir comminatoire. On ne peut se contenter de la lire. Vient un moment où le lecteur est obligé de se compromettre. Contraint à soulever lui-même le rideau. c'est sans doute de cette injonction que m'est venue cette passion pour le dévoilement (et les romans policiers). La clé des ces apologues, le sens de ces anecdotes, la portée de ces coups de théâtre sont souvent obscurs et sujets à discussion. La pratique de l'Ancien Testament et du Nouveau testament m'a accoutumé à la recherche de l'intention cachée, laquelle ne peut aboutir au surgissement d'une vérité. Cette manie interprétative née de la mise en demeure biblique 'est pas pour autant un jeu gratuit: derrière l'apparence, chercher inlassablement la preuve, et remonter au plus haut vers l'origine.p.63

Aussi bien notre époque ne s'intéresse qu'à la fonction, jamais à la personne. On m'a enfermé dans un rôle, comme il existe le philosophe par temps calme, l'ex-collaborateur de Mitterand critique mais fidèle, le créateur de start-up ruiné mais content. Ancien otage, c'est la raison sociale qu'on m'a octroyée.

le matin quand le soleil illumine la place, le spectacle de l'édifice me procure un sentiment de bonheur. Un cœur bat. On ne l'entend pas. L'invraisemblable empilement dégage une énergie, possède un rythme qui donne à sa beauté un peu lourde, à ses défauts si apparents, un caractère allègre, une profonde impression de contentement. Eglise presque parfaite. Tout est dans le presque, la séduction réside dans l'incomplétude, l'inachèvement, symbolisés par ses deux tours jamais terminées.

Videos de Jean-Paul Kauffmann (57)

Voir plusAjouter une vidéo

Jean-Paul Kauffmann vous présente son ouvrage "Zones limites" aux éditions Bouquins.

Retrouvez le livre : https://www.mollat.com/livres/2678916/jean-paul-kauffmann-zones-limites

Note de musique : © mollat Sous-titres générés automatiquement en français par YouTube.

Visitez le site : http://www.mollat.com/ Suivez la librairie mollat sur les réseaux sociaux : Instagram : https://instagram.com/librairie_mollat/ Facebook : https://www.facebook.com/Librairie.mollat?ref=ts Twitter : https://twitter.com/LibrairieMollat Linkedin : https://www.linkedin.com/in/votre-libraire-mollat/ Soundcloud: https://soundcloud.com/librairie-mollat Pinterest : https://www.pinterest.com/librairiemollat/ Vimeo : https://vimeo.com/mollat

Retrouvez le livre : https://www.mollat.com/livres/2678916/jean-paul-kauffmann-zones-limites

Note de musique : © mollat Sous-titres générés automatiquement en français par YouTube.

Visitez le site : http://www.mollat.com/ Suivez la librairie mollat sur les réseaux sociaux : Instagram : https://instagram.com/librairie_mollat/ Facebook : https://www.facebook.com/Librairie.mollat?ref=ts Twitter : https://twitter.com/LibrairieMollat Linkedin : https://www.linkedin.com/in/votre-libraire-mollat/ Soundcloud: https://soundcloud.com/librairie-mollat Pinterest : https://www.pinterest.com/librairiemollat/ Vimeo : https://vimeo.com/mollat

+ Lire la suite

Dans la catégorie :

Peinture françaiseVoir plus

>La peinture et les peintres>Histoire et géo. de la peinture>Peinture française (256)

Les plus populaires : Littérature française

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Jean-Paul Kauffmann (14)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (5 - essais )

Roland Barthes : "Fragments d'un discours **** "

amoureux

positiviste

philosophique

20 questions

849 lecteurs ont répondu

Thèmes :

essai

, essai de société

, essai philosophique

, essai documentCréer un quiz sur ce livre849 lecteurs ont répondu