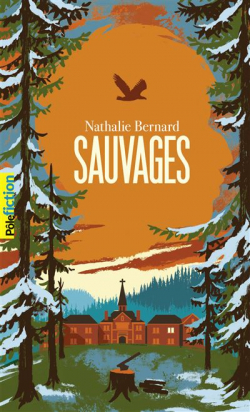

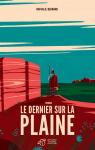

Nathalie Bernard

EAN : 9782075200189

Gallimard Jeunesse (01/02/2024)

/5

240 notesGallimard Jeunesse (01/02/2024)

Résumé :

Jonas vient d’avoir 16 ans, ce qui signifie qu’il n’a plus que deux mois à tenir avant de retrouver sa liberté.

Deux mois, soixante jours, mille quatre cent quarante heures. D’ici là, surtout, ne pas craquer. Continuer à être exactement ce qu’ils lui demandent d’être. Un simple numéro, obéissant, productif et discipliné.

En un mot, leur faire croire qu’ils sont parvenus à accomplir leur mission : tuer l’indien dans l’enfant qu’il était en arrivant dans... >Voir plus

Deux mois, soixante jours, mille quatre cent quarante heures. D’ici là, surtout, ne pas craquer. Continuer à être exactement ce qu’ils lui demandent d’être. Un simple numéro, obéissant, productif et discipliné.

En un mot, leur faire croire qu’ils sont parvenus à accomplir leur mission : tuer l’indien dans l’enfant qu’il était en arrivant dans... >Voir plus

étiquettes

Ajouter des étiquettes

Que lire après SauvagesVoir plus

Critiques, Analyses et Avis (81)

Voir plus

Ajouter une critique

Québec, dans les années 50... Au pensionnat du Bois Vert, Jonas compte, non sans une certaine impatience, le nombre de jours, d'heures, qu'il lui reste avant de pouvoir quitter définitivement les lieux. Impatient de laisser derrière lui le père Seguin et les soeurs, leurs préjugés coloniaux et racistes, ce numéro 5 qui le déshumanise, cette éducation punitive qui le force à abandonner ses racines et sa culture amérindienne. Heureusement, la forêt alentour, dense et profonde, lui sert de refuge et d'échappatoire. C'est ici, quelques heures par jour, qu'il aide Samson à couper du bois. C'est ici aussi qu'il se rappelle les jours heureux auprès de sa mère, avant que les autorités blanches ne l'enlèvent 6 ans plus tôt...

Nathalie Bernard s'inspire de la véritable histoire de ces pensionnats qui existèrent au Canada, du début du XIXème siècle jusqu'en 1996 (date de fermeture du dernier pensionnat autochtone), et qui accueillirent plus de 150000 enfants. Ces écoles, financées par le gouvernement fédéral et dirigées par des religieux, n'avaient qu'un seul but : leur faire délaisser leurs traditions, leurs pratiques culturelles et leurs langues. À partir de là, l'auteure, s'inspirant de témoignages, nous raconte l'histoire de Jonas, mais aussi celle de Gabriel, un Inuit. Arraché à sa mère malade, soumis aux mauvais traitements du père Seguin (tout comme ses camarades), le jeune Jonas, à tout juste 16 ans, s'est jusqu'ici plié aux rudes règles, hermétique à ce qui l'entourait. Jusqu'à ce qu'un événement tragique lui fasse réellement comprendre ce qui se passe. Découpé en deux parties bien distinctes, "Dedans" puis "Dehors", ce roman explore avec une grande justesse et beaucoup d'émotions, le sort réservé à ces enfants enfermés et maltraités. Un roman émouvant, bien rythmé et fort utile...

Nathalie Bernard s'inspire de la véritable histoire de ces pensionnats qui existèrent au Canada, du début du XIXème siècle jusqu'en 1996 (date de fermeture du dernier pensionnat autochtone), et qui accueillirent plus de 150000 enfants. Ces écoles, financées par le gouvernement fédéral et dirigées par des religieux, n'avaient qu'un seul but : leur faire délaisser leurs traditions, leurs pratiques culturelles et leurs langues. À partir de là, l'auteure, s'inspirant de témoignages, nous raconte l'histoire de Jonas, mais aussi celle de Gabriel, un Inuit. Arraché à sa mère malade, soumis aux mauvais traitements du père Seguin (tout comme ses camarades), le jeune Jonas, à tout juste 16 ans, s'est jusqu'ici plié aux rudes règles, hermétique à ce qui l'entourait. Jusqu'à ce qu'un événement tragique lui fasse réellement comprendre ce qui se passe. Découpé en deux parties bien distinctes, "Dedans" puis "Dehors", ce roman explore avec une grande justesse et beaucoup d'émotions, le sort réservé à ces enfants enfermés et maltraités. Un roman émouvant, bien rythmé et fort utile...

Avec cette oeuvre pour adolescents, nous restons dans la lignée du très bon roman « Sept jours pour survivre ». En effet, Nathalie BERNARD évoque une fois de plus le calvaire que de jeunes autochtones ont subi dans tout le Canada, le Québec ici, calvaire supposé être une intégration à la société canadienne, et qui s'est plutôt révélé une désintégration au sens figuré comme au propre. Adieu culture indienne, adieu rites, adieu us et coutumes, adieu même les parents. Bonjour les pensionnats où les prêtres catholiques font terriblement écho à notre actualité : pédophilie. Mais aussi tout l'arsenal de maltraitance, brimade et crimes en tout genre, pour « Tuer l'indien à tout prix », comme le dit l'auteure.

Le style est fluide et convient parfaitement aux adolescents ; le suspens est maintenu habilement. La fiction décrit une réalité qui a existé jusque dans les années 1990, et les aventures de Jonas sont un prétexte pour nous rappeler combien ces minorités ont souffert, les enfants en particulier.

L'ensemble n'est pourtant pas glauque, et met au jour des histoires peut-être méconnues du lectorat.

Le style est fluide et convient parfaitement aux adolescents ; le suspens est maintenu habilement. La fiction décrit une réalité qui a existé jusque dans les années 1990, et les aventures de Jonas sont un prétexte pour nous rappeler combien ces minorités ont souffert, les enfants en particulier.

L'ensemble n'est pourtant pas glauque, et met au jour des histoires peut-être méconnues du lectorat.

Après Elise Fontenaille avec son roman « Kill the Indian in the child », c'est Nathalie Bernard qui nous parle de l'histoire des pensionnats indiens catholiques mis en place au Québec dans les années 1950 (dès 1880 pour le reste du Canada) jusqu'aux années 1990, le dernier ayant fermé ses portes en 1996.

« Sauvages » est le récit de Jonas, « numéro 5 », placé dans un de ces sinistres pensionnats à l'âge de 10 ans. Comme tous les jeunes Indiens du Canada, il va y recevoir un enseignement donné par des soeurs et des prêtres catholiques. le but : assimiler les autochtones à la culture canadienne et à la religion catholique. Mais en guise d'enseignement, c'est une acculturation forcée, la faim, des sévices physiques et moraux, des abus sexuels qui s'abattent sur les enfants. La mortalité est chose courante là-bas. Mais Jonas a 16 ans et dans 3 mois, son enfer s'achève. En attendant, comme il l'a toujours fait pour se protéger, il fait profil bas, plie l'échine et s'évade mentalement dans ses souvenirs heureux.

Troisième lecture de la sélection lycée du Prix des Incorruptibles 2020, « Sauvages » est un excellent roman de littérature ado. Mêlant des faits historiques dramatiques avec le suspense d'un bon thriller, Nathalie Bernard nous emporte facilement au côté de Jonas dans le quotidien de l'un de ces pensionnats maudits. Destiné à un public jeune, ce roman n'enjolive pas pour autant les choses, ce qui en fait en partie sa qualité. Si la première partie du roman nous immerge dans l'horreur d'une violence quotidienne avérée, la seconde fait la part belle à la solidarité, au courage et à l'aventure, tout en rendant honneur à la culture indienne autour de personnages touchants. La tension monte et le rythme devient trépidant au gré des aventures de Jonas, le tout narré dans un excellent style.

En bref : une très bonne sélection pour les ados offrant un récit de qualité jouant sur des thèmes séduisants et intéressants, pour ne pas dire instructifs.

Je recommande vivement !

« Sauvages » est le récit de Jonas, « numéro 5 », placé dans un de ces sinistres pensionnats à l'âge de 10 ans. Comme tous les jeunes Indiens du Canada, il va y recevoir un enseignement donné par des soeurs et des prêtres catholiques. le but : assimiler les autochtones à la culture canadienne et à la religion catholique. Mais en guise d'enseignement, c'est une acculturation forcée, la faim, des sévices physiques et moraux, des abus sexuels qui s'abattent sur les enfants. La mortalité est chose courante là-bas. Mais Jonas a 16 ans et dans 3 mois, son enfer s'achève. En attendant, comme il l'a toujours fait pour se protéger, il fait profil bas, plie l'échine et s'évade mentalement dans ses souvenirs heureux.

Troisième lecture de la sélection lycée du Prix des Incorruptibles 2020, « Sauvages » est un excellent roman de littérature ado. Mêlant des faits historiques dramatiques avec le suspense d'un bon thriller, Nathalie Bernard nous emporte facilement au côté de Jonas dans le quotidien de l'un de ces pensionnats maudits. Destiné à un public jeune, ce roman n'enjolive pas pour autant les choses, ce qui en fait en partie sa qualité. Si la première partie du roman nous immerge dans l'horreur d'une violence quotidienne avérée, la seconde fait la part belle à la solidarité, au courage et à l'aventure, tout en rendant honneur à la culture indienne autour de personnages touchants. La tension monte et le rythme devient trépidant au gré des aventures de Jonas, le tout narré dans un excellent style.

En bref : une très bonne sélection pour les ados offrant un récit de qualité jouant sur des thèmes séduisants et intéressants, pour ne pas dire instructifs.

Je recommande vivement !

De l'acculturation du 'sauvage', au nom de la prétendue supériorité de l'homme blanc chrétien.

« Je ne parlais pas algonquin mais français. Je n'étais plus un Indien, mais je n'étais pas encore un Blanc. Je n'étais plus Jonas, mais un 'numéro'. »

Le Département des Affaires Indiennes a encouragé les internats pour autochtones pendant près de deux siècles pour favoriser leur « assimilation » (1827-1996). Ces institutions étaient destinées à scolariser et évangéliser les enfants autochtones pour qu'ils s'intègrent mieux. Cette pratique a été décrite comme le fait de « tuer l'indien dans l'enfant ».

Ce récit en est une terrible illustration, à travers l'histoire commune de deux adolescents, l'un Indien, l'autre Inuit.

Jonas et Gabriel auront bientôt seize ans, et quitteront alors ce pensionnat du 'Bois Vert' où ils sont entrés de force à dix ans, enlevés à leur famille, à leur environnement.

Petits, faut pas craquer. ♪♫

Pas dans la dernière ligne droite...

Si la série Harry Potter a pu donner envie à des jeunes d'être scolarisés en internat, ce roman en présente une vision cauchemardesque, qui rappelle ce qu'ont pu subir (et subissent encore ?) des enfants pris en charge par des religieux (hommes ou femmes) : anonymisation (nom remplacé par un numéro), 'rééducation' linguistique et spirituelle, privations, brimades, sévices corporels, parfois sexuels.

Le sujet est aussi intéressant que révoltant, et le récit évidemment bouleversant. Je regrette que l'auteur donne autant de place à l'action et à l'aventure, au détriment des sentiments des protagonistes et de leurs échanges.

Junior m'avait davantage touchée que Jonas.

Cf. 'Le premier qui pleure a perdu', de Sherman Alexie.

« Je ne parlais pas algonquin mais français. Je n'étais plus un Indien, mais je n'étais pas encore un Blanc. Je n'étais plus Jonas, mais un 'numéro'. »

Le Département des Affaires Indiennes a encouragé les internats pour autochtones pendant près de deux siècles pour favoriser leur « assimilation » (1827-1996). Ces institutions étaient destinées à scolariser et évangéliser les enfants autochtones pour qu'ils s'intègrent mieux. Cette pratique a été décrite comme le fait de « tuer l'indien dans l'enfant ».

Ce récit en est une terrible illustration, à travers l'histoire commune de deux adolescents, l'un Indien, l'autre Inuit.

Jonas et Gabriel auront bientôt seize ans, et quitteront alors ce pensionnat du 'Bois Vert' où ils sont entrés de force à dix ans, enlevés à leur famille, à leur environnement.

Petits, faut pas craquer. ♪♫

Pas dans la dernière ligne droite...

Si la série Harry Potter a pu donner envie à des jeunes d'être scolarisés en internat, ce roman en présente une vision cauchemardesque, qui rappelle ce qu'ont pu subir (et subissent encore ?) des enfants pris en charge par des religieux (hommes ou femmes) : anonymisation (nom remplacé par un numéro), 'rééducation' linguistique et spirituelle, privations, brimades, sévices corporels, parfois sexuels.

Le sujet est aussi intéressant que révoltant, et le récit évidemment bouleversant. Je regrette que l'auteur donne autant de place à l'action et à l'aventure, au détriment des sentiments des protagonistes et de leurs échanges.

Junior m'avait davantage touchée que Jonas.

Cf. 'Le premier qui pleure a perdu', de Sherman Alexie.

Waouh, quel livre!

Je connaissais le sort réservé aux amérindiens dans les pensionnats canadiens, car j'étais passée par le magnifique 'Jeu blanc' de Richard Wagamese. Curieuse de voir comment le sujet ce serait abordé dans la littérature jeunesse, je me suis laissée tenter et je fus conquise.

Enlevé à sa mère à l'âge de 10 ans, Jonas attend avec impatience la liberté tant souhaitée. Encore deux mois et les mauvais traitements resteront un très mauvais souvenir. Mais quelque chose va mal se passer et Jonas sera obligé de prendre la fuite…

J'ai dévoré ce livre que j'ai terminé le souffle coupé. Rédigé en courts chapitres, le suspense est parfois entrecoupé par les souvenirs de Jonas, mais l'écriture reste fluide.

J'ai adoré suivre Jonas dans son parcours, j'ai aimé les descriptions lyriques où même la nature participe aux états d'âme des personnages.

Poignant et émouvant, ce roman peut être lu par les adolescents et les adultes.

Laissez- vous tenter ! Vous ne serez pas déçus.

Je connaissais le sort réservé aux amérindiens dans les pensionnats canadiens, car j'étais passée par le magnifique 'Jeu blanc' de Richard Wagamese. Curieuse de voir comment le sujet ce serait abordé dans la littérature jeunesse, je me suis laissée tenter et je fus conquise.

Enlevé à sa mère à l'âge de 10 ans, Jonas attend avec impatience la liberté tant souhaitée. Encore deux mois et les mauvais traitements resteront un très mauvais souvenir. Mais quelque chose va mal se passer et Jonas sera obligé de prendre la fuite…

J'ai dévoré ce livre que j'ai terminé le souffle coupé. Rédigé en courts chapitres, le suspense est parfois entrecoupé par les souvenirs de Jonas, mais l'écriture reste fluide.

J'ai adoré suivre Jonas dans son parcours, j'ai aimé les descriptions lyriques où même la nature participe aux états d'âme des personnages.

Poignant et émouvant, ce roman peut être lu par les adolescents et les adultes.

Laissez- vous tenter ! Vous ne serez pas déçus.

critiques presse (2)

Histoire pleine de suspense, Sauvages est malheureusement découpé en chapitres qui ponctuent le temps, et entrecoupé de souvenirs heureux ou lyriques en italique. La lecture y perd parfois en fluidité, alors que le propos était suffisamment dense pour s’enchaîner avec richesse. Ce détail excepté, le roman touche par son réalisme sans fard.

Lire la critique sur le site : Ricochet

Ce que l’on découvre dans ce roman de Nathalie Bernard colle à cette terrifiante réalité : pas de concessions ni de poussière qui passerait sous le tapis. L’effroyable condition de ces enfants est rendue dans un récit qui rapidement révolte, écœure, stupéfie d’horreur.

Lire la critique sur le site : Actualitte

Citations et extraits (32)

Voir plus

Ajouter une citation

Avant-propos

J’ai imaginé que cette histoire se déroulait quelque part au Québec, dans les années 1950. Elle m’a été inspirée par certains témoignages sur les pensionnats autochtones qui ont existé entre 1827 et 1996 dans tout le Canada, dans le but d’assimiler la race et la culture amérindiennes.

Le mardi 15 décembre 2015, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a demandé solennellement pardon aux Autochtones du pays au nom de l’État fédéral.

J’ai lu, regardé et écouté un grand nombre de témoignages des survivants de ces pensionnats. Ils m’ont profondément émue et je m’en suis largement inspirée pour écrire cette histoire.

Au demeurant, et même si pour moi ils sont bien vivants, je tiens à préciser que ce roman ne met en scène que des personnages et des lieux fictifs.

Nathalie Bernard

J’ai imaginé que cette histoire se déroulait quelque part au Québec, dans les années 1950. Elle m’a été inspirée par certains témoignages sur les pensionnats autochtones qui ont existé entre 1827 et 1996 dans tout le Canada, dans le but d’assimiler la race et la culture amérindiennes.

Le mardi 15 décembre 2015, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a demandé solennellement pardon aux Autochtones du pays au nom de l’État fédéral.

J’ai lu, regardé et écouté un grand nombre de témoignages des survivants de ces pensionnats. Ils m’ont profondément émue et je m’en suis largement inspirée pour écrire cette histoire.

Au demeurant, et même si pour moi ils sont bien vivants, je tiens à préciser que ce roman ne met en scène que des personnages et des lieux fictifs.

Nathalie Bernard

[ enfant amérindien de 10 ans, années 1950 ]

Le bonheur que je connais depuis ma naissance disparaît en l'espace d'un mois. D'abord, ma mère tombe malade. Son état se dégrade rapidement et je ne sais pas quoi faire. Puis, comme si cela n'était pas suffisant, la gendarmerie royale du Canada vient m'enlever à elle.

- C'est mieux pour lui, madame ! Au pensionnat du Bois Vert, il recevra une bonne éducation et il apprendra le français, lui assurent-ils en tentant de m'arracher à ses bras.

Pendant qu'elle me serre de toutes ses forces entre ses bras amaigris ils ajoutent :

- De toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous refusez, vous agissez contre la loi !

(...)

Lorsqu'ils m'emportent loin d'elle, je ne pleure pas.

Mon cri est intérieur et je sens qu'il m'abîme de manière irréversible.

Je sens que mon enfance se termine pile à ce moment-là.

Le bonheur que je connais depuis ma naissance disparaît en l'espace d'un mois. D'abord, ma mère tombe malade. Son état se dégrade rapidement et je ne sais pas quoi faire. Puis, comme si cela n'était pas suffisant, la gendarmerie royale du Canada vient m'enlever à elle.

- C'est mieux pour lui, madame ! Au pensionnat du Bois Vert, il recevra une bonne éducation et il apprendra le français, lui assurent-ils en tentant de m'arracher à ses bras.

Pendant qu'elle me serre de toutes ses forces entre ses bras amaigris ils ajoutent :

- De toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous refusez, vous agissez contre la loi !

(...)

Lorsqu'ils m'emportent loin d'elle, je ne pleure pas.

Mon cri est intérieur et je sens qu'il m'abîme de manière irréversible.

Je sens que mon enfance se termine pile à ce moment-là.

- Tu sais, je déteste la réserve moi aussi... Les autres ne m'aiment pas parce que ma mère m'a fabriquée avec un Blanc. Pour eux, je suis une... 'pomme', me confie-t-elle brusquement en poussant plus fort sur la perche.

(...)

Plus tard, j'avais compris que la mère de Stella passait ses journées à boire et que l'alcool avait le pouvoir de délier les langues. Sachant cela, depuis mon départ vers le pensionnat, je n'avais jamais cessé de me demander si c'était elle qui avait parlé de notre campement à l'agent indien.

(...)

Plus tard, j'avais compris que la mère de Stella passait ses journées à boire et que l'alcool avait le pouvoir de délier les langues. Sachant cela, depuis mon départ vers le pensionnat, je n'avais jamais cessé de me demander si c'était elle qui avait parlé de notre campement à l'agent indien.

- Ils vont me punir ! C'est sûr ! Mais je veux pas aller dans la Geôle ! Je veux pas y aller ! Je ne suis pas un assassin ! Tu le sais toi, Jonas, que je suis pas un assassin ! Tu leur expliqueras ce qu'ils me faisaient, hein ?

Ma main n'a pas la même couleur que la tienne, mais si je la perce, j'aurai mal. Le sang qui en coulera sera de la même couleur que le tien. Nous sommes tous deux enfants du Grand esprit.

Standing Bear

Standing Bear

Videos de Nathalie Bernard (5)

Voir plusAjouter une vidéo

autres livres classés : pensionnatVoir plus

Les plus populaires : Jeune Adulte

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Nathalie Bernard (28)

Voir plus

Quiz

Voir plus

relevez le défi des instalectures

Pourquoi Valérie Lavigne a tel quitté son poste?

Le stress

La préssion

La retraite

5 questions

8 lecteurs ont répondu

Thème : Keep Hope de

Nathalie BernardCréer un quiz sur ce livre8 lecteurs ont répondu