Critiques filtrées sur 4 étoiles

Livre d'un érudit pour des érudits!

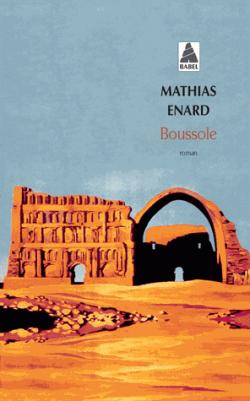

C'est évidemment un bon livre, exigeant, qui demande un grand degré d'attention et de culture. Mieux vaut être curieux de nature, amateur d'histoire de l'art, de musicologie, de culture orientale sinon le livre risque de vous tomber des bras.

Franz Ritter est un musicologue autrichien. Lors d'une nuit d'insomnie, il se penche sur son passé et nous raconte son amour pour la civilisation du Moyen-Orient et pour Sarah, une jolie française férue de culture orientale. Il se rappelle les expéditions scientifiques magiques dans le désert Syrien au cours des années 90.

C'est l'occasion de raconter tout un tas d'anecdotes littéraires, scientifiques, religieuses, musicales, politiques, philosophiques, amoureuses sur L Histoire entremêlée de l'Orient et de l'Occident à travers les siècles.

Très enrichissant, ce livre est également empreint d'une profonde tristesse : la tragédie syrienne, les désastres irrémédiables causés à la population et à sa culture par l'Etat Islamique et ses soldats sanguinaires qui ont quasiment anéanti ce joyau de la civilisation.

Ce qui explique en partie les insomnies de Franz Ritter.

C'est évidemment un bon livre, exigeant, qui demande un grand degré d'attention et de culture. Mieux vaut être curieux de nature, amateur d'histoire de l'art, de musicologie, de culture orientale sinon le livre risque de vous tomber des bras.

Franz Ritter est un musicologue autrichien. Lors d'une nuit d'insomnie, il se penche sur son passé et nous raconte son amour pour la civilisation du Moyen-Orient et pour Sarah, une jolie française férue de culture orientale. Il se rappelle les expéditions scientifiques magiques dans le désert Syrien au cours des années 90.

C'est l'occasion de raconter tout un tas d'anecdotes littéraires, scientifiques, religieuses, musicales, politiques, philosophiques, amoureuses sur L Histoire entremêlée de l'Orient et de l'Occident à travers les siècles.

Très enrichissant, ce livre est également empreint d'une profonde tristesse : la tragédie syrienne, les désastres irrémédiables causés à la population et à sa culture par l'Etat Islamique et ses soldats sanguinaires qui ont quasiment anéanti ce joyau de la civilisation.

Ce qui explique en partie les insomnies de Franz Ritter.

Dans certains livres, les pages se tournent toutes seules, le lecteur (la lectrice, dans mon cas) ne peut plus le lâcher tant qu'elle n'est pas arrivée à la fin. La Boussole exige une lecture lente. Question de style : une seule phrase occupe toute la première page . Il faut reprendre son souffle avant d'aborder la suite...Question aussi de contenu - extrêmement dense. Quelque fois je reprends la lecture à la page précédente pour être sûre de ne rien avoir manqué.

Le narrateur est un érudit viennois, musicologue et orientaliste, qui, une nuit d'insomnie et d'angoisse, convoque ses souvenirs de voyages en Orient, Istanbul, Damas et Téhéran, ses recherches et ses rencontres ainsi que sa relation avec Sarah, son double féminin, encore plus érudite plus curieuse, voyageuse, amour insatisfait et lointain.

Vienne, la Porte de l'Orient? Quand les Ottomans menaçaient la ville en 1529 ou 1683? Je rencontre Goethe, Beethoven, Mahler, Bruno Walter au détour des pages. pages littéraires ou musicale. plus étonnant: Balzac? Érudition.

A Istanbul, je croise Liszt et son piano, qui jouait pour le sultan mélomane. le narrateur imagine des ponts sur le Bosphore (comme dans Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants) le cosmopolitisme élevé au rang d'art majeur....musique orientale, orient des musiciens, Félicien David, comme orientaliste musicien...

J'ai beaucoup aimé ses souvenirs de Damas et de Palmyre et l'admiration de Sarah pour Annemarie Schwartzenbach, les aventurières comme Lady Hester, Marguerite d'Andurain (moins illustre) ou Eberhardt...

Téhéran aux dernières heures du Shah, aux premières de Khomeny...

Lecture lente parce que je rêve chaque fois que je rencontre une figure connue, que je retourne sur l'ordinateur pour mieux connaître un personnage inconnu... Tentation de nouvelles lectures ? Il faudrait que je relise, la page précédente, ou carrément le texte que cite l'érudit...

J'ai emprunté la Boussole, il faudra que je le rende. mais je vais l'acheter parce que c'est un livre que j'aurais encore envie de retrouver, .

Lien : http://miriampanigel.blog.le..

Le narrateur est un érudit viennois, musicologue et orientaliste, qui, une nuit d'insomnie et d'angoisse, convoque ses souvenirs de voyages en Orient, Istanbul, Damas et Téhéran, ses recherches et ses rencontres ainsi que sa relation avec Sarah, son double féminin, encore plus érudite plus curieuse, voyageuse, amour insatisfait et lointain.

Vienne, la Porte de l'Orient? Quand les Ottomans menaçaient la ville en 1529 ou 1683? Je rencontre Goethe, Beethoven, Mahler, Bruno Walter au détour des pages. pages littéraires ou musicale. plus étonnant: Balzac? Érudition.

A Istanbul, je croise Liszt et son piano, qui jouait pour le sultan mélomane. le narrateur imagine des ponts sur le Bosphore (comme dans Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants) le cosmopolitisme élevé au rang d'art majeur....musique orientale, orient des musiciens, Félicien David, comme orientaliste musicien...

J'ai beaucoup aimé ses souvenirs de Damas et de Palmyre et l'admiration de Sarah pour Annemarie Schwartzenbach, les aventurières comme Lady Hester, Marguerite d'Andurain (moins illustre) ou Eberhardt...

Téhéran aux dernières heures du Shah, aux premières de Khomeny...

Lecture lente parce que je rêve chaque fois que je rencontre une figure connue, que je retourne sur l'ordinateur pour mieux connaître un personnage inconnu... Tentation de nouvelles lectures ? Il faudrait que je relise, la page précédente, ou carrément le texte que cite l'érudit...

J'ai emprunté la Boussole, il faudra que je le rende. mais je vais l'acheter parce que c'est un livre que j'aurais encore envie de retrouver, .

Lien : http://miriampanigel.blog.le..

A l'image de ses deux personnages principaux, universitaires pointus situés à un point relativement élevé de la pyramide du savoir, M. Enard fait preuve d'une érudition impressionnante. Son roman est le résultat d'un travail de recherche poussé. Malheureusement, le livre fait parfois penser à un texte académique, plus qu'à une oeuvre littéraire. M. Enard fait un peu trop étalage de ses multiples références. Certes le lecteur est aspiré dans un beau voyage en Orient mais les nombreuses digressions font quelque peu perdre le fil du récit.

Par bonheur, M. Enard y revient de manière plus ferme dans la dernière partie du livre (les 100 dernières pages) ; l'amour et sa concrétisation difficile, que ce soit entre Franz et Sarah ou entre les deux personnages secondaires que sont Gilbert de Morgan et Azra, occupe alors toute sa place. Le roman gagne en épaisseur et en émotion. La fin est très réussie et sauve le tout.

Par bonheur, M. Enard y revient de manière plus ferme dans la dernière partie du livre (les 100 dernières pages) ; l'amour et sa concrétisation difficile, que ce soit entre Franz et Sarah ou entre les deux personnages secondaires que sont Gilbert de Morgan et Azra, occupe alors toute sa place. Le roman gagne en épaisseur et en émotion. La fin est très réussie et sauve le tout.

La première originalité qui saute aux yeux du lecteur, c'est que « Boussole » est un roman sans enjeux. Un homme vit une nuit blanche au cours de laquelle il se remémore des souvenirs en rapport avec l'Orient, et à la fin, il se réveille. Voilà l'histoire. Ce personnage n'a rien à accomplir de particulier, et rien ne se passera de significatif s'il ne parvient pas à s'endormir. Presque tout le roman est raconté en flashback, et le seul élément de suspense, qui concerne la relation de Franz avec Sarah et son évolution au cours du temps, est vite éventé.

Quel est donc l'intérêt de ce récit, s'il ne comporte pas d'enjeux ? Il est double. Premièrement, le texte est constitué d'une collection d'anecdotes, soit qu'elles soient issues de la vie personnelle du protagoniste, soit qu'elles résument la trajectoire de figures historiques qui ont forgé l'histoire des relations entre l'Orient et l'Occident ou qui l'ont étudié. On peut voir ce livre comme une collection de récits, tous passionnants, qui s'enchaînent autour d'un fil rouge. Au milieu de ce foisonnement d'une érudition hallucinante, aucun aspect n'est oublié, des plus illustres aux plus mineurs, des accomplissements les plus admirables de l'humanité jusqu'aux actes de violence les plus méprisable.

Deuxième intérêt du livre, et selon moi, le principal : le parallèle dressé entre son sujet et son protagoniste. Entre les lignes, la thèse du roman, c'est que l'Orient n'existe pas réellement en-dehors du regard jeté sur lui par l'Occident. Ce n'est qu'une image projetée, un hologramme, pas toujours fidèle à la réalité telle qu'elle est vécue sur place, et dont on se demande bien si elle a une validité en tant que concept. Quant à Franz Ritter, le personnage principal, c'est un individu dont le seul contact avec la réalité se fait à travers le patrimoine, qui méprise tout ce qui est contemporain, et dont l'existence est perpétuellement en butte aux embûches du quotidien. Il vit une relation à distance avec une femme, qui n'existe à ses yeux que sous la forme d'un fantasme. C'est ce thème, si méticuleusement traité, de la relation entre le réel et le regard qu'on porte sur lui, qui constitue le trésor de « Boussole ».

Le style de Mathias Énard est riche de très longues phrases et de paragraphes qui s'étirent parfois sur des dizaines de pages. Un exercice qu'il maîtrise avec un brio souvent insolent, ce qui fait que jamais ces constructions ambitieuses ne s'effondrent sous leur propre poids. Au contraire : elles créent une sorte d'élan, qui donne envie au lecteur de plonger vers l'avant, de ne pas s'arrêter, de découvrir encore une histoire, une anecdote, une perle de savoir.

« Boussole » n'est pas recommandé à tous les publics. Pour en tirer le meilleur, le livre nécessite un fond de culture général, sans lequel on risque probablement de se sentir largué. Et le roman ne plaira pas à celles et ceux qui préfèrent les narrations plus académiques. C'est malgré tout un très grand roman, qui n'a pas volé son prix, ni son succès.

Lien : https://julienhirtauteur.com..

Quel est donc l'intérêt de ce récit, s'il ne comporte pas d'enjeux ? Il est double. Premièrement, le texte est constitué d'une collection d'anecdotes, soit qu'elles soient issues de la vie personnelle du protagoniste, soit qu'elles résument la trajectoire de figures historiques qui ont forgé l'histoire des relations entre l'Orient et l'Occident ou qui l'ont étudié. On peut voir ce livre comme une collection de récits, tous passionnants, qui s'enchaînent autour d'un fil rouge. Au milieu de ce foisonnement d'une érudition hallucinante, aucun aspect n'est oublié, des plus illustres aux plus mineurs, des accomplissements les plus admirables de l'humanité jusqu'aux actes de violence les plus méprisable.

Deuxième intérêt du livre, et selon moi, le principal : le parallèle dressé entre son sujet et son protagoniste. Entre les lignes, la thèse du roman, c'est que l'Orient n'existe pas réellement en-dehors du regard jeté sur lui par l'Occident. Ce n'est qu'une image projetée, un hologramme, pas toujours fidèle à la réalité telle qu'elle est vécue sur place, et dont on se demande bien si elle a une validité en tant que concept. Quant à Franz Ritter, le personnage principal, c'est un individu dont le seul contact avec la réalité se fait à travers le patrimoine, qui méprise tout ce qui est contemporain, et dont l'existence est perpétuellement en butte aux embûches du quotidien. Il vit une relation à distance avec une femme, qui n'existe à ses yeux que sous la forme d'un fantasme. C'est ce thème, si méticuleusement traité, de la relation entre le réel et le regard qu'on porte sur lui, qui constitue le trésor de « Boussole ».

Le style de Mathias Énard est riche de très longues phrases et de paragraphes qui s'étirent parfois sur des dizaines de pages. Un exercice qu'il maîtrise avec un brio souvent insolent, ce qui fait que jamais ces constructions ambitieuses ne s'effondrent sous leur propre poids. Au contraire : elles créent une sorte d'élan, qui donne envie au lecteur de plonger vers l'avant, de ne pas s'arrêter, de découvrir encore une histoire, une anecdote, une perle de savoir.

« Boussole » n'est pas recommandé à tous les publics. Pour en tirer le meilleur, le livre nécessite un fond de culture général, sans lequel on risque probablement de se sentir largué. Et le roman ne plaira pas à celles et ceux qui préfèrent les narrations plus académiques. C'est malgré tout un très grand roman, qui n'a pas volé son prix, ni son succès.

Lien : https://julienhirtauteur.com..

Les textes de Mathias Esnard ne s'apprivoisent pas toujours facilement. J'ai commencé celui-ci en me disant que je n'arriverai pas au bout, parce qu'il m'a fallu un peu de temps pour m'habituer à la lecture qu'en fait l'auteur. Au bout de deuxième chapitre, j'avais l'impression que personne n'aurait pu donner ce sentiment de mélancolie qui convient si bien à ce roman, chant d'amour envers l'Orient, tout en offrant un éventail impressionnant de références culturelles concernant l'orientalisme. Tout le problème d'un tel roman est de lui faire honneur alors qu'il est très difficile de le résumer. Disons que la trame est construite autour des souvenirs que le narrateur garde de ses voyages en Orient avec Sarah, jeune femme dont il est amoureux. Il est maintenant seul, de retour en Autriche, son pays natal. Cet amour est surtout un prétexte pour écrire une déclaration enflammée au Moyen Orient et notamment à la Syrie, pour rappeler à quel point Damas et Alep ont été des villes importantes où se sont retrouvés de nombreux européens. La maladie, la nostalgie sont omniprésentes dans ce roman, préfigurant, je le suppose, la maladie cette fois universelle qu'est la guerre et la nostalgie désormais inséparable des souvenirs liés à ce pays en guerre.

Difficile de nier que ce roman regorge de références littéraires mais aussi culturelles concernant l'orientalisme mais quand on sait que cet orientalisme brasse large, d'Agatha Christie à Verlaine en passant par des femmes qui étaient pour moi d'illustres inconnues et qui ont semble-t-il, rencontré leur destin en Orient, on comprend qu'il y en a pour tous les goûts ici. C'est aussi un roman fortement ancré dans la musique, le narrateur étant musicologue. J'ai beaucoup aimé ce moment où on se rend compte que pour draguer, mieux vaut jouer d'un instrument qu'être musicologue. Notons au passage que Boussole nous fait plusieurs fois sourire, ne serait-ce que parce que le narrateur pratique avec aisance l'autodérision.

On aurait pu penser que le foisonnement de ce roman font de lui une matière impropre à être lue, et donc à être écoutée. Je ne suis pas d'accord. Je me demande d'ailleurs si je l'aurais autant aimé en version papier. Mathieu Esnard trouve le ton adéquat pour faire écho à la nostalgie du narrateur et à celle du lecteur face à ce monde qu'on laisse disparaître. Je conseille par contre de l'écouter sans trop le fragmenter, de longues plages d'immersion me semblent nécessaires pour l'apprécier (je l'ai écouté par tranches d'une heure).

Lien : https://parenthesedecaracter..

Difficile de nier que ce roman regorge de références littéraires mais aussi culturelles concernant l'orientalisme mais quand on sait que cet orientalisme brasse large, d'Agatha Christie à Verlaine en passant par des femmes qui étaient pour moi d'illustres inconnues et qui ont semble-t-il, rencontré leur destin en Orient, on comprend qu'il y en a pour tous les goûts ici. C'est aussi un roman fortement ancré dans la musique, le narrateur étant musicologue. J'ai beaucoup aimé ce moment où on se rend compte que pour draguer, mieux vaut jouer d'un instrument qu'être musicologue. Notons au passage que Boussole nous fait plusieurs fois sourire, ne serait-ce que parce que le narrateur pratique avec aisance l'autodérision.

On aurait pu penser que le foisonnement de ce roman font de lui une matière impropre à être lue, et donc à être écoutée. Je ne suis pas d'accord. Je me demande d'ailleurs si je l'aurais autant aimé en version papier. Mathieu Esnard trouve le ton adéquat pour faire écho à la nostalgie du narrateur et à celle du lecteur face à ce monde qu'on laisse disparaître. Je conseille par contre de l'écouter sans trop le fragmenter, de longues plages d'immersion me semblent nécessaires pour l'apprécier (je l'ai écouté par tranches d'une heure).

Lien : https://parenthesedecaracter..

En voyant les images d'Alep se vidant de ses habitants, contraints à l'exil sous le poids des bombes qui s'abattent sur la ville, j'ai repensé à mon voyage en Syrie et aux fortes émotions de ce voyage au Proche-Orient. J'ai alors recherché dans le livre de Mathias Enard ce passage où il parle de cette superbe cité qui est en train d'être rasée : «Nous sommes rentrés à l'hôtel par le chemin des écoliers, dans la pénombre des ruelles et des bazars fermés – aujourd'hui tous ces lieux sont en proie à la guerre, brûlent ou ont été brulés, les rideaux de fer des boutiques déformés par la chaleur de l'incendie, la petite place de l'Évêché maronite envahie d'immeubles effondrés, son étonnante église latine à double clocher de tuiles rouges dévastée par les explosions : est-ce qu'Alep retrouvera jamais sa splendeur, peut-être, on n'en sait rien, mais aujourd'hui notre séjour est doublement un rêve, à la fois perdu dans le temps et rattrapé par la destruction. Un rêve avec Annemarie Schwarzenbach, T. E. Lawrence et tous les clients de l'hôtel Baron, les morts célèbres et les oubliés …»

Si la lecture de ce roman couronné du Prix Goncourt 2015 résonne aussi fort en moi, c'est d'abord pour les souvenirs qu'il évoque et que doivent partager tous ceux qui ont arpenté le site de Palmyre, les ruelles d'Alep ou le souk à Damas. Cette impression d'un drame absolu, né de la folie d'hommes qui ont oublié d'où ils venaient, combien leur culture, leur art, leur science et même leur religion était riche.

Avec une époustouflante érudition – je vous l'accorde, il faut quelquefois s'accrocher pour suivre le récit – Mathias Enard en témoigne. En nous entraînant sur les pas de Franz Ritter, musicologue installé à Vienne, il jette sans cesse des ponts entre les occidentaux avides de connaître cet orient au-delà des fantasmes. A moins que ce ne soit à cause de ces fantasmes qui ont nourri leur oeuvre de musicien, de poète, d'écrivain.

Entre colloques universitaires et récits de voyages, entre découvertes archéologiques et conversations autour d'un verre ou d'un feu de camp, on découvre la richesse de l'orientalisme inventé par Napoléon Bonaparte «c'est lui qui entraîne derrière son armée la science en Egypte, et fait entrer l'Europe pour la première fois en Orient au-delà des Balkans. le savoir s'engouffre derrière les militaires et les marchands, en Egype, en Inde, en Chine.»

Derrière lui, les écrivains et les musiciens seront nombreux à raconter leur vision de cet orient. de Victor Hugo avec «Les Orientales» à Chateaubriand, de T. E. Lawrence à Agatha Christie, de Klaus Mann à Isabelle Eberhardt, sans oublier les poètes comme Rimbaud, Nerval, Byron.

Pour le musicologue, il y a tout autant à raconter, tant les influences orientales parsèment les oeuvres de Schubert, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Strauss, Schönberg. Il semble que l'occident tout entier ait eu cette soif d'Orient. «Les Allemands, dans l'ensemble, avaient des songes bibliques et archéologiques ; les Espagnols, des chimères ibériques, d'Andalousie musulmane et de Gitans célestes ; les Hollandais, des visions d'épice, de poivriers, de camphriers et de navires dans la tempête, au large du Cap de Bonne-Espérance.» Quant à Sarah et aux Français, ils se passionnent non seulement pour les poètes persans, mais aussi pour ceux que l'Orient en général avaient inspirés.

Voilà justement le moment de dire quelques mots de cette Sarah que Franz rencontre lors d'un voyage et qui va servir de fil rouge au romancier. Tout au long du roman, on suit en effet la quête de Franz, amoureux transi. La belle rousse, spécialiste de cet Orient qui le fascine tant, avec qui il va pouvoir partager ses découvertes. Même si cette femme ne possède rien («Ses livres et ses images sont dans sa tête ; dans sa tête, dans ses innombrables carnets»), il s'imagine, depuis une nuit à la belle étoile passée au pied de la forteresse d'Alep, ne plus jamais la quitter.

Mais c'est elle qui s'envolera pour enterrer son frère, traumatisme dont elle ne se remettra pas et que l'entraînera à «l'orient de l'orient».

Des années plus tard, il va pourtant la croiser à nouveau en Autriche : «L'avenir était aussi radieux que le Bosphore un beau jour d'automne, s'annonçait sous des auspices aussi brillants que cette soirée à Graz seul avec Sarah dans les années 1990, premier dîner en tête à tête…»

Sauf que «la vie est une symphonie de Mahler, elle ne revient jamais en arrière, ne retombe jamais sur ses pieds. Dans ce sentiment du temps qui est la définition de la mélancolie, la conscience de la finitude, pas de refuge à part l'opium et l'oubli».

Mathias Enard dit avec élégance la souffrance du manque. Au soir de sa vie, il a beau ressortir «la boussole qui pointe vers l'orient, la boussole de l'illumination, l'artefact sohrawardien. Un bâton de sourcier mystique», il compris que le monde qu'il a rêvé n'est plus, que seuls les récits témoignent de la beauté et de l'amour. Que le paradis est artificiel.

«Une bouffée d'opium iranien, une bouffée de mémoire, c'est un genre d'oubli de la nuit qui avance, de la maladie qui gagne, de la cécité qui nous envahit.»

Lien : https://collectiondelivres.w..

Si la lecture de ce roman couronné du Prix Goncourt 2015 résonne aussi fort en moi, c'est d'abord pour les souvenirs qu'il évoque et que doivent partager tous ceux qui ont arpenté le site de Palmyre, les ruelles d'Alep ou le souk à Damas. Cette impression d'un drame absolu, né de la folie d'hommes qui ont oublié d'où ils venaient, combien leur culture, leur art, leur science et même leur religion était riche.

Avec une époustouflante érudition – je vous l'accorde, il faut quelquefois s'accrocher pour suivre le récit – Mathias Enard en témoigne. En nous entraînant sur les pas de Franz Ritter, musicologue installé à Vienne, il jette sans cesse des ponts entre les occidentaux avides de connaître cet orient au-delà des fantasmes. A moins que ce ne soit à cause de ces fantasmes qui ont nourri leur oeuvre de musicien, de poète, d'écrivain.

Entre colloques universitaires et récits de voyages, entre découvertes archéologiques et conversations autour d'un verre ou d'un feu de camp, on découvre la richesse de l'orientalisme inventé par Napoléon Bonaparte «c'est lui qui entraîne derrière son armée la science en Egypte, et fait entrer l'Europe pour la première fois en Orient au-delà des Balkans. le savoir s'engouffre derrière les militaires et les marchands, en Egype, en Inde, en Chine.»

Derrière lui, les écrivains et les musiciens seront nombreux à raconter leur vision de cet orient. de Victor Hugo avec «Les Orientales» à Chateaubriand, de T. E. Lawrence à Agatha Christie, de Klaus Mann à Isabelle Eberhardt, sans oublier les poètes comme Rimbaud, Nerval, Byron.

Pour le musicologue, il y a tout autant à raconter, tant les influences orientales parsèment les oeuvres de Schubert, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Strauss, Schönberg. Il semble que l'occident tout entier ait eu cette soif d'Orient. «Les Allemands, dans l'ensemble, avaient des songes bibliques et archéologiques ; les Espagnols, des chimères ibériques, d'Andalousie musulmane et de Gitans célestes ; les Hollandais, des visions d'épice, de poivriers, de camphriers et de navires dans la tempête, au large du Cap de Bonne-Espérance.» Quant à Sarah et aux Français, ils se passionnent non seulement pour les poètes persans, mais aussi pour ceux que l'Orient en général avaient inspirés.

Voilà justement le moment de dire quelques mots de cette Sarah que Franz rencontre lors d'un voyage et qui va servir de fil rouge au romancier. Tout au long du roman, on suit en effet la quête de Franz, amoureux transi. La belle rousse, spécialiste de cet Orient qui le fascine tant, avec qui il va pouvoir partager ses découvertes. Même si cette femme ne possède rien («Ses livres et ses images sont dans sa tête ; dans sa tête, dans ses innombrables carnets»), il s'imagine, depuis une nuit à la belle étoile passée au pied de la forteresse d'Alep, ne plus jamais la quitter.

Mais c'est elle qui s'envolera pour enterrer son frère, traumatisme dont elle ne se remettra pas et que l'entraînera à «l'orient de l'orient».

Des années plus tard, il va pourtant la croiser à nouveau en Autriche : «L'avenir était aussi radieux que le Bosphore un beau jour d'automne, s'annonçait sous des auspices aussi brillants que cette soirée à Graz seul avec Sarah dans les années 1990, premier dîner en tête à tête…»

Sauf que «la vie est une symphonie de Mahler, elle ne revient jamais en arrière, ne retombe jamais sur ses pieds. Dans ce sentiment du temps qui est la définition de la mélancolie, la conscience de la finitude, pas de refuge à part l'opium et l'oubli».

Mathias Enard dit avec élégance la souffrance du manque. Au soir de sa vie, il a beau ressortir «la boussole qui pointe vers l'orient, la boussole de l'illumination, l'artefact sohrawardien. Un bâton de sourcier mystique», il compris que le monde qu'il a rêvé n'est plus, que seuls les récits témoignent de la beauté et de l'amour. Que le paradis est artificiel.

«Une bouffée d'opium iranien, une bouffée de mémoire, c'est un genre d'oubli de la nuit qui avance, de la maladie qui gagne, de la cécité qui nous envahit.»

Lien : https://collectiondelivres.w..

La Boussole que Mathias Enard nous glisse dans les mains avec ce gros roman aux mille et une références, qui sont autant de nuits sans sommeil, est celle dont la flèche principale indique l'orient : l'actuel, que l'auteur nous donne à découvrir à travers des récits de voyage, la mémoire des lieux - et ceux-ci sont Istanbul, Téhéran, Alep, Damas, Palmyre etc. mais aussi Vienne, Weimar ou même Paris -, et puis l'orient rêvé par les artistes, celui du peintre Delacroix comme du musicien Debussy. C'est l'orient idéalisé par Flaubert que l'on retrouve dans Mémoires d'un fou : "je rêvais de lointains voyages dans les contrées du Sud ; je voyais l'Orient et ses sables immenses, ses palais que foulent les chameaux avec leurs clochettes d'airain ; je voyais les cavales bondir vers l'horizon rougi par le soleil ; je voyais des vagues bleues, un ciel pur, un sable d'argent ; je sentais le parfum de ces océans tièdes du Midi" Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, Mathias Enard ne nous donne pas à lire un essai ou un documentaire sur l'orientalisme, même si son livre se rapproche parfois du Danube de Claudio Magris (cartographie littéraire de la Mitteleuropa), du Manifeste incertain de Frédérique Pajak (avec toutes ses biographies qui s'entrecroisent), ou même du Journal volubile d'Enrique Vila-Matas (qui oscille entre observations et citations, vacille entre une forme de carnet intime et de correspondances - parfois à lui-même -), mais bien un roman, qui raconte avec une mélancolie généreuse et une érudition monstrueuse l'histoire du narrateur, Franz, de son obsession pour l'orientalisme et de son désir pour la jeune chercheuse qui l'accompagne bien souvent, Sarah. Ainsi Boussole développe une trame romanesque non vers l'avant mais plutôt sur les côtés, avec un effet déambulatoire similaire à celui d'Austerlitz, de Sebald, dont le thème de prédilection est la trace du passé dans le présent, dans les mémoires et dans les paysages, ou plutôt : LES traces.

Livre à part, bien au-dessus de la mêlée de la rentrée littéraire, pour ceux qui aiment prendre le temps de voyager dans une bibliothèque, comme le cite Enard en page 206 : "Il y a tout l'univers dans une bibliothèque, aucun besoin d'en sortir : à quoi bon quitter le Tout, disait Hölderlin, la fin du monde a déjà eu lieu, aucune raison d'aller en faire l'expérience soi-même ; on s'attarde, l'ongle entre deux pages (si douces, si crème) où Alvaro de Campos, le dandy ingénieur, devient plus vrai que Pessoa son double de chair. Grands sont les déserts et tout est désert. Il y a un Orient portugais, comme chaque langue de l'Europe a un Orient...".

(chronique publiée en septembre 2015, avant que l'auteur obtienne le Goncourt)

Livre à part, bien au-dessus de la mêlée de la rentrée littéraire, pour ceux qui aiment prendre le temps de voyager dans une bibliothèque, comme le cite Enard en page 206 : "Il y a tout l'univers dans une bibliothèque, aucun besoin d'en sortir : à quoi bon quitter le Tout, disait Hölderlin, la fin du monde a déjà eu lieu, aucune raison d'aller en faire l'expérience soi-même ; on s'attarde, l'ongle entre deux pages (si douces, si crème) où Alvaro de Campos, le dandy ingénieur, devient plus vrai que Pessoa son double de chair. Grands sont les déserts et tout est désert. Il y a un Orient portugais, comme chaque langue de l'Europe a un Orient...".

(chronique publiée en septembre 2015, avant que l'auteur obtienne le Goncourt)

Un récit érudit et envoûtant, qui enveloppe comme des volutes d'encens.

Prix du Goncourt 2015, Mathias Enard nous dévoile les mystères de l'Orient avec ses savants. Il nous parle en "Je"omniscient, d'amour éternel entre Franz Ritter et Sarah, Asra. Des voyages de Paris à Vienne, en Syrie, en Turquie... de l'errance solitaire de la Sarah très fragile se cachant en Asie pour devenir bouddhiste puis en Inde, de Franz qui souffre depuis longtemps d'insomnies, quémandant de la morphine à son Docteur pour remplacer l'opium qu'il a fumé lors de ses nombreux voyages en Orient, de la maladie de Sarah la même que lui: ils ont développé une obsession de la philosophie et de l'histoire. Et tout commence par une nuit d'insomnie où il se souvient de tout jusqu'à l'aube. Va-t-il réussir à surmonter son passé et son amour obsessionnel pour Sarah? Un livre magistral difficile à lire, écrit en petit, avec quelques longueurs de trop ennuyeuses

Ce (gros) livre s'apprécie surtout une fois terminée; car il décrit, avec beaucoup d'éruditions, un voyage intérieur. Plongé dans la nuit, le narrateur, autrichien, repense à ses voyages passés, et à Sarah, l'amour de sa vie. S'ensuit dans la nuit des pérégrinations où l'on côtoie les Allemands en Chine (la bière c'est eux !), Zola, Balzac et de nombreux orientalistes…procédant par référence, expliquant peu ses histoires, l'auteur nous perd souvent. Mais ce livre doit s'apprécier comme un tableau impressionniste; de près on ne comprend rien. de loin, il nous accompagne…

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Mathias Enard (17)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Arts et littérature ...

Quelle romancière publie "Les Hauts de Hurle-vent" en 1847 ?

Charlotte Brontë

Anne Brontë

Emily Brontë

16 questions

1104 lecteurs ont répondu

Thèmes :

culture générale

, littérature

, art

, musique

, peinture

, cinemaCréer un quiz sur ce livre1104 lecteurs ont répondu